図書館脇の遊歩道を南に進むと、北区立中央公園に。ここにも、戦前、戦後の大きな歴史が残っています。

敗戦後、米軍に接収されたこの地域。1958年に北側の一部を返還した後、1961年よりキャンプ王子と呼称。1966年に部隊ハワイ移転のため閉鎖されたが返還されず、1968年にベトナム戦争開戦のため米陸軍王子病院(王子野戦病院)が開設される。1969年12月病院閉鎖。

返還後は北区中央公園・十条駐屯地・東京成徳短期大学・公務員宿舎(大蔵省・防衛庁)他となった。

(以上、「Wikipedia」より)

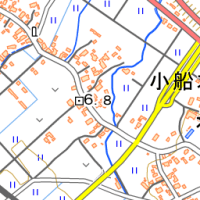

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1971年に返還され、その後、公園として整備されるが、この時点ではまだ建物がなくなっただけで、未整備のまま。

↓ 現・中央公園文化センターは、旧東京第一陸軍造兵廠本部で後に米陸軍司令部として使用された建造物。

「Wikipedia」ではさらっとまとめているが、「王子野戦病院」開設反対運動は、全国的に注目された運動でした。

大原クロニカ

『社会・労働運動大年表』解説編より

王子野戦病院設置反対運動[社]1968.3.3

東京・北区の米陸軍王子キャンプ内への野戦病院設置に反対する運動は,地元住民を中心に1966年以来続けられてきたが、’68年2月20日の北区労連主催の集会を契機に4月15日まで、反日共系全学連が9度にわたり激しいデモや基地突入を繰り返して警官隊と衝突、死者1人、延べ613人の逮捕者を出すなどして全国的関心を集めるものとなった。

一方、地元では町会・商店会や主婦・高校生なども参加する地域ぐるみの反対運動が展開され、美濃部都知事が米軍に移転を陳情したことから、政府も東京・多摩町への移転を検討することを約束せざるをえなくなった。在日米軍は、3月18日、開院を強行したが、’69年末には閉鎖された。〔参〕《日本労働年鑑》38集

この出来事は多くの方が回想的に書かれています。その一つ。

もの書きを目指す人びとへ――わが体験的マスコミ論――岩垂 弘(ジャーナリスト)

第2部 社会部記者の現場から 第67回 ベトナム戦争の余波は王子にも

ベトナム戦争の激化は、日本にさまざまな余波をもたらした。1967年(昭和42年)10月から、わが国で連続的に起きた第一次羽田事件、老エスペランチストの焼身自殺、横 須賀港に停泊中の米空母イントレピッドからの米兵脱走、米原子力空母エンタープライズの佐世保入港とそれへの抗議行動……といった事件や出来事は、いずれもベトナム戦争と深 くかかわっていた。

余波はこれらの事件や出来事にとどまらなかった。1968年早々、王子野戦病院問題 が持ち上がる。佐世保でのエンタープライズ寄港騒ぎのほとぼりがまだ冷めやらない1月24日、東京都北区の小林正千代区長は区議会で「米軍側から、北区内の米軍王子キャン プに、近くベトナム傷病兵用の野戦病院を開設するとの連絡を受けた」と発表したからである。

当時、米軍王子キャンプは北区十条台にあり、広さは約12万2千平方メートル。米陸軍極東地図局があったが、これが1966年にハワイに移ってからは、空き家となっていた。 米軍側の説明では、そこを改装し、そこに埼玉県入間市のジョンソン基地にある米陸軍第七野戦病院の一部が移転してくるのだという。ベッド数は350から400。2月半ばごろまでに移転を終え、3月初めに開院の予定との説明だったという。

東京23区内に米軍の野戦病院を設置されるのは初めてだった。当時、日本各地に米軍の野戦病院があり、ベトナム戦線からそこへ運ばれてくる傷病米兵は月に4、000人以上にのぼる、といわれていた。戦争の激化でその数が増え、これに対処するため米軍としては野 戦病院の増設を図ったものと思われる。

北区としては、もともと極東地図局が移転した後の王子キャンプを区に返還してほしいと望んでいた。67年12月には、区議会が返還要求を決議した。そこへ、野戦病院が来る。なにしろ、王子は住宅の密集地帯であるうえ、キャンプの近くには中学校、女子高校、大学などの学園地区があった。それだけに、社会党、共産党、区労連などの革新団体からはもちろん、保守系区議、町内会、PTA、商店連合会などからも反対の声が上がった。「野戦病院が設置されると、汚水、汚物の処理、伝染病などの問題が起きないだろうか。入院米兵の外出で風紀上の問題も派生しかねない」というわけである。

米軍野戦病院設置が北区民ならびに都民からいかに歓迎されなかったかは、3月21日に都議会が超党派で病院廃止運動を行うと決めたことからもうかがえる。

この問題は、「ベトナム反戦」を掲げて佐藤首相の南ベトナム訪問阻止(第一次羽田事件)、同首相の米国訪問阻止(第二次羽田事件)、米原子力空母エンタープライズの佐世保入港阻止といった過激な実力闘争を繰り返してきた反代々木系学生にとって、格好の標的となった。北区長の開設発表直後から、王子キャンプ周辺で反代々木系学生による開設反対デモが続発する。

2月20日夜には、北区労連が主催した反対集会に反代々木系学生約900人が合流し、うちヘルメットをかぶった約400人が警備の機動隊に角材をふるってぶつかったり、投石を行い、36人が公務執行妨害の現行犯で逮捕された。

・・・(中略。この間激しい反対運動が波状的に行われる)

地元住民、革新団体、反代々木系学生らの反対にもかかわらず、米軍側は4月15日までに王子キャンプへの野戦病院の移転を完了した。

長崎県佐世保市で展開された米原子力空母エンタープライズ寄港阻止闘争を取材中にけがをして佐世保労災病院に入院中だった私が、退院して埼玉の自宅に帰ったのは1月27日。5日間自宅で療養し、会社に出勤したのは2月2日。その私を待っていたのは王子野戦病院問題だった。

反代々木系学生が王子キャンプに向けてデモを繰り返すたびに、私は王子へ向かった。このころの私は、まだ頭部の裂傷が完治せず、頭部に包帯を巻いたままで、東京労災病院に通院中だった。が、反戦運動は私の取材分野であったし、それに、野戦病院開設をめぐって 何が起きるかをこの目できちんと見届けねば、との思いが強かったためだ。

もちろん、警視庁クラブ詰めの記者やサツまわり(警察まわり)など多数の記者が反代々 木系学生デモの取材にあたり、私もその一員にすぎなかったが。

王子キャンプ周辺は住宅の密集地帯だったが、それも軒の低い平屋建てや二階建てが多かった。路地は狭く、加えて、それらが入り組んでいた。まるで迷路のようだった。夜になると、王子キャンプの正面ゲート前でこうこうとライトが照らされている以外は、一帯には街灯も少なく、暗かった。そこで、角材と石をもった学生集団と、投石よけのジュラルミン製楯と催涙ガス銃を携えた機動隊との衝突、攻防が繰り返された。それは、まるで闇夜での“市街戦”だった。催涙ガスのにおいが路地にただよい、目がちかちかして痛んだ。

学生集団が突進する。すると、機動隊がそれを阻もうと前進する。すると、学生集団が狭い路地を一目散に逃げ回る。逃げ場を失った学生の一部は民家の敷地内に飛び込み、その家の屋根によじ登って機動隊の追跡から逃れようとする。中には、屋根から屋根へと飛び移 る学生もいた。

佐世保で機動隊による警棒の乱打をあびて負傷したばかりの私は、機動隊の動きにすっかり過敏になっていた。「二度とけがをしたくない」。だから、機動隊が学生集団の排除にかかかる気配をみせると、私はいちはやくその場から離れ、安全な場所に移ろうと心がけた。 が、路地が行き止まりだったりして、逃げるところを失ったこともあった。そんな時は、申し訳ないなと思いながらも、やむなく、民家の屋根に逃れた。頭部の包帯を手で押さえつつ屋根から屋根に飛び移りながら、「これじゃあ、まるでネズミ小僧次郎吉だな」と苦笑したものだ。

それにしても、米兵がたたずむ米軍施設の前で、日本人同士が激しく争い、互いに傷つけ合うのを見るのはつらかった。なにか、とても悲しかった。

米軍は、1969年11月、王子野戦病院を閉鎖した。ベトナム戦争の縮小にともない、日本に運ばれてくる傷病兵が減ったためだろう、との見方が日本側には強かった。

これにより、米軍王子野戦病院問題は解決し、王子の街は平穏を取り戻した。が、私は、問題はほんとうに解決したんだろうか、との思いをいまなお禁じ得ない。というのも、ベトナム戦争終結後も、いや、東西冷戦が終わっても、日本には引き続き米軍基地が存続し、周辺住民との間で摩擦を起こし続けているからだ。2005年からは、米国政府の世界戦略か ら在日米軍の再編問題が浮上し、沖縄、岩國、神奈川などの基地周辺住民や関係自治体に「米軍基地の機能が強化され、基地公害がいっそう増すのではないか」との懸念を生じさ せている。

王子野戦病院問題は、決して遠い過去のものではないのだ。(2006年2月9日記)

当時はノンポリの学生だったが、大学紛争が盛んになり、さらにベトナム戦争反対運動など、その周辺にいて少しはかかわっていた。そういう時代を振り返って、8年前にこうした文章を記録した「岩垂弘」さんではないが、「王子野戦病院問題」は、いよいよその日本が当事者として戦争に積極的に荷担することに踏み込もうとする2014年現在にあって、過去のものでもなければ、他人事でもないという思いをますます強くします。

注:「岩垂弘」=ジャーナリスト。元朝日新聞記者。日本の平和運動や協同組合運動を中心に取材活動をしている。今も現役の方。

北区立中央公園文化センター。

北区立中央公園文化センター。

中央公園文化センターの建物は、戦前の陸軍東京第一造兵廠(兵器工場)の本部として昭和5年(1930年)に建てられました。戦後、造兵廠の一部は米軍に接収されこの建物も米軍施設として使用されてきましたが、昭和46年に区をあげての返還運動と多くの人々の努力が実り日本に返還されました。そして昭和56年文化センターとして生まれ変わりました。

( HPより)

HPより)

ここにはあっさりと記されています。現地にも、この建物のいわれなどの説明板などは、設置されていないようです。

・・・米軍の王子キャンプ(またはキャンプ王子)として利用され、ベトナム戦争時にはキャンプ内に野戦病院も置かれていた。その一方で野戦病院の閉鎖運動や日本への敷地返還などを求めたデモなども付近ではしばしば行われていた。 そうしたこともあり1971年に当地は返還され公園として整備され、1976年に北区立中央公園として開園して現在に至っている。公園内には戦前置かれていた東京第一陸軍造兵廠の本部の建物が現在でもそのまま残されており、現在では中央公園文化センターとして生涯学習の場として各種ホールや会議室・研修室などが入った施設となっている。

この建物は1930年の建設で、米軍接収後はもとの茶色から白色に塗装され、その特徴ある外観から、ドラマや映画のロケなどにもしばしば利用されている。(「Wikipedia」より)

建物全体の案内図。コの字型をしている。

建物全体の案内図。コの字型をしている。

正面玄関。

正面玄関。

車寄せ。

車寄せ。

二階への階段。

二階への階段。

一階フロア。

一階フロア。

外壁上部の飾り模様、窓のかたちなどに特徴あり。

外壁上部の飾り模様、窓のかたちなどに特徴あり。

裏手。

裏手。

どこかで見たことがあるようなデザイン、雰囲気。

台東区立東浅草小学校(旧待乳山小学校)の鉄筋コンクリート校舎。ここはほぼ同じ時期の昭和3年に建てられた。用途は違うので構造も異なるが、全体の雰囲気が風雪に耐えてきた重みを感じます。

復興校舎様式の一つ、インターナショナルスタイル(国際建築様式)。

復興校舎様式の一つ、インターナショナルスタイル(国際建築様式)。

しっかりした鉄筋造りで、築85年とは思えないほど。

しっかりした鉄筋造りで、築85年とは思えないほど。

「昭和皇后行啓記念」碑。昭和18年5月19日。

「昭和皇后行啓記念」碑。昭和18年5月19日。

中央公園。何組かの親子連れがのんびり。

中央公園。何組かの親子連れがのんびり。

建物脇にある「赤羽台第3号古墳石室」。

建物脇にある「赤羽台第3号古墳石室」。

建替えが進む団地。

建替えが進む団地。

敗戦後、米軍に接収されたこの地域。1958年に北側の一部を返還した後、1961年よりキャンプ王子と呼称。1966年に部隊ハワイ移転のため閉鎖されたが返還されず、1968年にベトナム戦争開戦のため米陸軍王子病院(王子野戦病院)が開設される。1969年12月病院閉鎖。

返還後は北区中央公園・十条駐屯地・東京成徳短期大学・公務員宿舎(大蔵省・防衛庁)他となった。

(以上、「Wikipedia」より)

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。

1970年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。1971年に返還され、その後、公園として整備されるが、この時点ではまだ建物がなくなっただけで、未整備のまま。

↓ 現・中央公園文化センターは、旧東京第一陸軍造兵廠本部で後に米陸軍司令部として使用された建造物。

「Wikipedia」ではさらっとまとめているが、「王子野戦病院」開設反対運動は、全国的に注目された運動でした。

大原クロニカ

『社会・労働運動大年表』解説編より

王子野戦病院設置反対運動[社]1968.3.3

東京・北区の米陸軍王子キャンプ内への野戦病院設置に反対する運動は,地元住民を中心に1966年以来続けられてきたが、’68年2月20日の北区労連主催の集会を契機に4月15日まで、反日共系全学連が9度にわたり激しいデモや基地突入を繰り返して警官隊と衝突、死者1人、延べ613人の逮捕者を出すなどして全国的関心を集めるものとなった。

一方、地元では町会・商店会や主婦・高校生なども参加する地域ぐるみの反対運動が展開され、美濃部都知事が米軍に移転を陳情したことから、政府も東京・多摩町への移転を検討することを約束せざるをえなくなった。在日米軍は、3月18日、開院を強行したが、’69年末には閉鎖された。〔参〕《日本労働年鑑》38集

この出来事は多くの方が回想的に書かれています。その一つ。

もの書きを目指す人びとへ――わが体験的マスコミ論――岩垂 弘(ジャーナリスト)

第2部 社会部記者の現場から 第67回 ベトナム戦争の余波は王子にも

ベトナム戦争の激化は、日本にさまざまな余波をもたらした。1967年(昭和42年)10月から、わが国で連続的に起きた第一次羽田事件、老エスペランチストの焼身自殺、横 須賀港に停泊中の米空母イントレピッドからの米兵脱走、米原子力空母エンタープライズの佐世保入港とそれへの抗議行動……といった事件や出来事は、いずれもベトナム戦争と深 くかかわっていた。

余波はこれらの事件や出来事にとどまらなかった。1968年早々、王子野戦病院問題 が持ち上がる。佐世保でのエンタープライズ寄港騒ぎのほとぼりがまだ冷めやらない1月24日、東京都北区の小林正千代区長は区議会で「米軍側から、北区内の米軍王子キャン プに、近くベトナム傷病兵用の野戦病院を開設するとの連絡を受けた」と発表したからである。

当時、米軍王子キャンプは北区十条台にあり、広さは約12万2千平方メートル。米陸軍極東地図局があったが、これが1966年にハワイに移ってからは、空き家となっていた。 米軍側の説明では、そこを改装し、そこに埼玉県入間市のジョンソン基地にある米陸軍第七野戦病院の一部が移転してくるのだという。ベッド数は350から400。2月半ばごろまでに移転を終え、3月初めに開院の予定との説明だったという。

東京23区内に米軍の野戦病院を設置されるのは初めてだった。当時、日本各地に米軍の野戦病院があり、ベトナム戦線からそこへ運ばれてくる傷病米兵は月に4、000人以上にのぼる、といわれていた。戦争の激化でその数が増え、これに対処するため米軍としては野 戦病院の増設を図ったものと思われる。

北区としては、もともと極東地図局が移転した後の王子キャンプを区に返還してほしいと望んでいた。67年12月には、区議会が返還要求を決議した。そこへ、野戦病院が来る。なにしろ、王子は住宅の密集地帯であるうえ、キャンプの近くには中学校、女子高校、大学などの学園地区があった。それだけに、社会党、共産党、区労連などの革新団体からはもちろん、保守系区議、町内会、PTA、商店連合会などからも反対の声が上がった。「野戦病院が設置されると、汚水、汚物の処理、伝染病などの問題が起きないだろうか。入院米兵の外出で風紀上の問題も派生しかねない」というわけである。

米軍野戦病院設置が北区民ならびに都民からいかに歓迎されなかったかは、3月21日に都議会が超党派で病院廃止運動を行うと決めたことからもうかがえる。

この問題は、「ベトナム反戦」を掲げて佐藤首相の南ベトナム訪問阻止(第一次羽田事件)、同首相の米国訪問阻止(第二次羽田事件)、米原子力空母エンタープライズの佐世保入港阻止といった過激な実力闘争を繰り返してきた反代々木系学生にとって、格好の標的となった。北区長の開設発表直後から、王子キャンプ周辺で反代々木系学生による開設反対デモが続発する。

2月20日夜には、北区労連が主催した反対集会に反代々木系学生約900人が合流し、うちヘルメットをかぶった約400人が警備の機動隊に角材をふるってぶつかったり、投石を行い、36人が公務執行妨害の現行犯で逮捕された。

・・・(中略。この間激しい反対運動が波状的に行われる)

地元住民、革新団体、反代々木系学生らの反対にもかかわらず、米軍側は4月15日までに王子キャンプへの野戦病院の移転を完了した。

長崎県佐世保市で展開された米原子力空母エンタープライズ寄港阻止闘争を取材中にけがをして佐世保労災病院に入院中だった私が、退院して埼玉の自宅に帰ったのは1月27日。5日間自宅で療養し、会社に出勤したのは2月2日。その私を待っていたのは王子野戦病院問題だった。

反代々木系学生が王子キャンプに向けてデモを繰り返すたびに、私は王子へ向かった。このころの私は、まだ頭部の裂傷が完治せず、頭部に包帯を巻いたままで、東京労災病院に通院中だった。が、反戦運動は私の取材分野であったし、それに、野戦病院開設をめぐって 何が起きるかをこの目できちんと見届けねば、との思いが強かったためだ。

もちろん、警視庁クラブ詰めの記者やサツまわり(警察まわり)など多数の記者が反代々 木系学生デモの取材にあたり、私もその一員にすぎなかったが。

王子キャンプ周辺は住宅の密集地帯だったが、それも軒の低い平屋建てや二階建てが多かった。路地は狭く、加えて、それらが入り組んでいた。まるで迷路のようだった。夜になると、王子キャンプの正面ゲート前でこうこうとライトが照らされている以外は、一帯には街灯も少なく、暗かった。そこで、角材と石をもった学生集団と、投石よけのジュラルミン製楯と催涙ガス銃を携えた機動隊との衝突、攻防が繰り返された。それは、まるで闇夜での“市街戦”だった。催涙ガスのにおいが路地にただよい、目がちかちかして痛んだ。

学生集団が突進する。すると、機動隊がそれを阻もうと前進する。すると、学生集団が狭い路地を一目散に逃げ回る。逃げ場を失った学生の一部は民家の敷地内に飛び込み、その家の屋根によじ登って機動隊の追跡から逃れようとする。中には、屋根から屋根へと飛び移 る学生もいた。

佐世保で機動隊による警棒の乱打をあびて負傷したばかりの私は、機動隊の動きにすっかり過敏になっていた。「二度とけがをしたくない」。だから、機動隊が学生集団の排除にかかかる気配をみせると、私はいちはやくその場から離れ、安全な場所に移ろうと心がけた。 が、路地が行き止まりだったりして、逃げるところを失ったこともあった。そんな時は、申し訳ないなと思いながらも、やむなく、民家の屋根に逃れた。頭部の包帯を手で押さえつつ屋根から屋根に飛び移りながら、「これじゃあ、まるでネズミ小僧次郎吉だな」と苦笑したものだ。

それにしても、米兵がたたずむ米軍施設の前で、日本人同士が激しく争い、互いに傷つけ合うのを見るのはつらかった。なにか、とても悲しかった。

米軍は、1969年11月、王子野戦病院を閉鎖した。ベトナム戦争の縮小にともない、日本に運ばれてくる傷病兵が減ったためだろう、との見方が日本側には強かった。

これにより、米軍王子野戦病院問題は解決し、王子の街は平穏を取り戻した。が、私は、問題はほんとうに解決したんだろうか、との思いをいまなお禁じ得ない。というのも、ベトナム戦争終結後も、いや、東西冷戦が終わっても、日本には引き続き米軍基地が存続し、周辺住民との間で摩擦を起こし続けているからだ。2005年からは、米国政府の世界戦略か ら在日米軍の再編問題が浮上し、沖縄、岩國、神奈川などの基地周辺住民や関係自治体に「米軍基地の機能が強化され、基地公害がいっそう増すのではないか」との懸念を生じさ せている。

王子野戦病院問題は、決して遠い過去のものではないのだ。(2006年2月9日記)

当時はノンポリの学生だったが、大学紛争が盛んになり、さらにベトナム戦争反対運動など、その周辺にいて少しはかかわっていた。そういう時代を振り返って、8年前にこうした文章を記録した「岩垂弘」さんではないが、「王子野戦病院問題」は、いよいよその日本が当事者として戦争に積極的に荷担することに踏み込もうとする2014年現在にあって、過去のものでもなければ、他人事でもないという思いをますます強くします。

注:「岩垂弘」=ジャーナリスト。元朝日新聞記者。日本の平和運動や協同組合運動を中心に取材活動をしている。今も現役の方。

北区立中央公園文化センター。

北区立中央公園文化センター。中央公園文化センターの建物は、戦前の陸軍東京第一造兵廠(兵器工場)の本部として昭和5年(1930年)に建てられました。戦後、造兵廠の一部は米軍に接収されこの建物も米軍施設として使用されてきましたが、昭和46年に区をあげての返還運動と多くの人々の努力が実り日本に返還されました。そして昭和56年文化センターとして生まれ変わりました。

(

HPより)

HPより)ここにはあっさりと記されています。現地にも、この建物のいわれなどの説明板などは、設置されていないようです。

・・・米軍の王子キャンプ(またはキャンプ王子)として利用され、ベトナム戦争時にはキャンプ内に野戦病院も置かれていた。その一方で野戦病院の閉鎖運動や日本への敷地返還などを求めたデモなども付近ではしばしば行われていた。 そうしたこともあり1971年に当地は返還され公園として整備され、1976年に北区立中央公園として開園して現在に至っている。公園内には戦前置かれていた東京第一陸軍造兵廠の本部の建物が現在でもそのまま残されており、現在では中央公園文化センターとして生涯学習の場として各種ホールや会議室・研修室などが入った施設となっている。

この建物は1930年の建設で、米軍接収後はもとの茶色から白色に塗装され、その特徴ある外観から、ドラマや映画のロケなどにもしばしば利用されている。(「Wikipedia」より)

建物全体の案内図。コの字型をしている。

建物全体の案内図。コの字型をしている。 正面玄関。

正面玄関。 車寄せ。

車寄せ。 二階への階段。

二階への階段。 一階フロア。

一階フロア。 外壁上部の飾り模様、窓のかたちなどに特徴あり。

外壁上部の飾り模様、窓のかたちなどに特徴あり。

裏手。

裏手。どこかで見たことがあるようなデザイン、雰囲気。

台東区立東浅草小学校(旧待乳山小学校)の鉄筋コンクリート校舎。ここはほぼ同じ時期の昭和3年に建てられた。用途は違うので構造も異なるが、全体の雰囲気が風雪に耐えてきた重みを感じます。

復興校舎様式の一つ、インターナショナルスタイル(国際建築様式)。

復興校舎様式の一つ、インターナショナルスタイル(国際建築様式)。 しっかりした鉄筋造りで、築85年とは思えないほど。

しっかりした鉄筋造りで、築85年とは思えないほど。 「昭和皇后行啓記念」碑。昭和18年5月19日。

「昭和皇后行啓記念」碑。昭和18年5月19日。 中央公園。何組かの親子連れがのんびり。

中央公園。何組かの親子連れがのんびり。

建物脇にある「赤羽台第3号古墳石室」。

建物脇にある「赤羽台第3号古墳石室」。 建替えが進む団地。

建替えが進む団地。