「青梅短絡線」。旧五日市鉄道線。拝島方向を望む。

青梅線と南武線をつなぐ線路で、「青梅特快」の下り電車が通る線路として利用されています。この線路が「五日市鉄道」としてつくられた線路の一部です。

「五日市街道」歩きで乗換駅として利用した「拝島駅」(JR青梅線、西武新宿線)は、「八王子千人街道」歩きでも立ち寄った駅。その拝島から立川まで、現在の青梅線のほぼ南側にあった鉄道が「五日市鉄道」の一部。この廃線跡が「五鉄通り」として残されていることを知りました。

そこで、3月2日(土)。立川~拝島。約2時間半の行程。

快晴のもと、久々の廃線歩き。

「拝島」~「武蔵五日市」。現在のJR「五日市線」。 「立川」~「拝島」。この区間が廃線。

注1:立川、拝島間には「武蔵上ノ原」「郷地」「武蔵福島」「南中神」「宮澤」「大神」「武蔵田中」「南拝島」と8停車場がありました。また、「武蔵田中」からは支線が分岐し、多摩川まで線路が続いていて砂利採取を行っていました。

注2:「武蔵五日市」駅の手前から北西に進む鉄道は廃止されています。

1929年(昭和4年)9月に工事に着手し、1930年(昭和5年)7月に拝島駅-立川駅間が開業した。この区間は各集落ごとに駅を設けており駅間距離が短かった。

立川駅へは西側で中央本線を乗り越して南側にある南武鉄道線(現JR南武線)と直結する配線をとった。そして同じホームの南側を南武鉄道が、北側を五日市鉄道が使用した。

日中戦争が開戦し戦時体制のなか、五日市鉄道は輸送の円滑化を図るためとして南武鉄道と合併することになり、1940年(昭和15年)9月1日、南武鉄道五日市線となった。

その後戦争の激化に伴い南武鉄道は青梅電気鉄道とともに石灰石、セメント輸送の重要性から国に買収されることになり1944年(昭和19年)4月1日に国有鉄道五日市線となった。しかし並行した立川駅 - 拝島駅間については旧青梅電気鉄道は複線化工事中で沿線には軍事上重要な施設があったことから残り旧五日市鉄道線は不要不急線として休止となった。なお西立川駅から分岐して南武線に連絡するルート上にある立川駅-武蔵上野原駅間は撤去されず貨物列車直通に使用され青梅線の一部となった。

立川-拝島間は戦中に線路が撤去されているが古くから廃線跡のレポートが発表されている。1963年のレポートによれば各駅のプラットホームや建物の基礎部分、八高線交差部前後の切り通しなどが残っていたが、やがて都市化の波が押し寄せ廃線敷は拡幅され道路となり周辺は宅地へとかわっていった。五日市鉄道と交差していた八高線の鉄橋は2001-2002年まで残っていたが取り外され地下道が作られた。2004年昭島市では市制50周年を記念して廃線跡の道路を五鉄通りと命名し大神駅跡にはホーム、レール、台車などのモニュメントがつくられた。なお実際の大神駅は切り通しで地表より2-3m下にあり当時の姿とは違うが桜の木は戦前からあるものだという。

(以上、「Wikipedia」参照)

JR立川駅を10時に出発。「立川南通り」に向かいます。

右手から線路が近づいてきます。この線路がかつての五日市線の線路。

「中央線」を越えてしばらく進むと、「上野原踏切」。最初の停留場「武蔵上ノ原」駅がありました。

立川駅方向を望む。

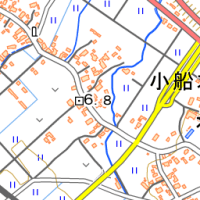

2010年代のようす。↓が「青梅短絡線(旧「五日市鉄道」線)。○が旧線路との分岐点付近。旧鉄道線路は、「立川南通り」として西に進む。

「立川南通り」。

「残堀川」。 これで「青梅街道」以来4度目。上流にさきほどの「青梅線」が。

これで「青梅街道」以来4度目。上流にさきほどの「青梅線」が。

左手には「農林総合研究センター」の広い敷地が広がります。

そして「多摩職業能力開発センター」。この付近に「郷地」駅がありました。

そして「多摩職業能力開発センター」。この付近に「郷地」駅がありました。

「産業サポートスクウェア」交差点。ここで、廃線跡が途切れます。

向かい側、斜め左に線路跡に沿ったようなおうち。

「立川南通り」は「江戸街道」として西に向かいます。

その裏手に回ると、広い道路に。これが廃線跡の道路。

2010年代のようす。赤い線が廃線跡。交差点の左手に廃線跡上におうちが並んでいる(○の部分)。

振り返って望む。

このカーブが廃線跡らしい雰囲気。

昭島市に入っていきます。「クジラ」のデザイン。

「昭島」と「クジラ」の関係は? どうして昭島にクジラなの?

生きていた頃のアキシマクジラのイメージ 赤い部分が発掘された部位

およそ200万年前、昭島市の辺りは海でした。今では想像もつきませんが、かつてこの辺りには多くの海の生き物が生息していました。近海を好む種類のクジラ達は、海の浅瀬だった昭島のあたりを、仲良く悠々と泳いでいたのではないでしょうか。

あるとき、一頭のクジラが海底に横たわり、目を閉じて永遠の眠りについたのです。

クジラの身体は、食いちぎられたり激しい海流に流されたりせず、比較的早く砂などの堆積物に覆われたようです。化石となったクジラの骨は、幾多の地表の隆起などの地殻変動や火山活動の熱の影響を受けずに静かに眠り続けました。

そして約200万年後、眠っていた昭島の多摩川河川敷で、ついにその姿をあらわしたのです。

現在の昭島は東京都のほぼ中央で、東京湾までは、おおよそ40キロメートル。標高も海抜100メートルほどの場所に位置していますが、200万年前の昭島は海の中でした。

かつてこの辺りには多くの海の生き物が生息していました。アキシマクジラの化石とともにサメの歯や魚や貝の化石が発見されたことが、それを物語っています。

また、陸上にもアケボノゾウなどの生き物がいて、海の中を含め多くの生き物が、生まれては死んでいくを繰り返してきました。この中で早期に堆積物に埋もれるなど、ほんの一握りの幸運なものだけが化石として保存されます。

さらに埋まった後も、幾多の地表の隆起などの地殻変動や火山活動などで、地層が移動しバラバラになったり、高い温度や圧力を受けて化石自体が失われたりするため、さらに幸運な化石のみが残存できたのです。

アキシマクジラも亡くなったばかりの好条件とその後の劣悪環境にも耐え、離れ離れになることもなく一定の地層にとどまり、奇跡的に化石として昭島で発見されたのです。

発 見

いつ 昭和36年(1961年)8月20日 昼過ぎ

どこで 多摩川河川敷 JR八高線多摩川鉄橋の11番橋脚の下流約36メートルの地点

だれが 当時、昭島市立玉川小学校の教諭だった 田島政人さん(故人)と長男芳夫さん(当時4歳 朝日町在住)

どうして 夏休みを利用し、親子二人で貝や魚の化石採取と飯盒炊さんをするため多摩川河川敷を訪れて発見した

どんな状況だったの 当時、砂利採掘により露出した河原の地表から、化石の先端(長さ10センチ、幅3センチ)が露出しているのを発見。付近を観察すると10数メートルにわたり化石の痕跡である小穴を発見。大型の化石と確信し、最初の化石を岩で隠し帰路につく。百科事典などで調べたがわからず、数日間現場通いと専門書を読みあさる。同僚に相談し、教育委員会職員と現場を確認後、専門家を呼び8月28日より発掘を始める。

記者会見で「500から200万年前のクジラの化石。骨の長さ11メートル。体長15,6メートルの中型のヒゲクジラと思われるが種類は特定できない。これだけそろった化石は日本では初、世界でも珍しい貴重なもの」と発表。

成隣小学校の空き教室に運ばれた全化石は、その後一年間をかけ復元作業が続きました。

その作業は、最初に化石の周りに付いた泥や砂を除去するクリーニング(剖出作業)で、化石がもろいため慎重に行いました。灰色の砂を取り除くと濃い茶色の化石が現れ、その都度感動したそうです。

並行して復元作業も行いました。折れた部位ややバラバラになってしまった化石の繋ぎ合わせをボンドで、もろくなった化石はボンド液(水で薄めたボンド)に浸して乾かしたそうです。

組立は、小さいものは山のように積まれた段ボールから部位合わせをし、長い物や大きなものは重みで崩れないよう保管に工夫をしたそうです。

こうして発見から1年間を費やし、復元作業は携わった方々の地道な努力と並々ならぬ情熱により昭和37年(1962年)8月23日に終わりました

アキシマクジラがたどった200万年は、想像を絶する奇跡の連続でした。

そして化石が発見され、人の手に触れてから今日の論文発表を迎えるまで、多くの情熱をもった方々に携わっていただいたこと。これも奇跡のひとつではないでしょうか。

奇跡の積重ねと感謝の念を心に刻み、昭島市の宝としてアキシマクジラを後世に伝えていくことが大切なことではないでしょうか。

昭和38年(1963年)、鯨類研究所 西脇昌治博士と国立科学博物館尾崎博博士によってアキシマクジラという通称名が命名されました。

平成30年(2018年)1月1日日本古生物学会の英文学会誌に論文掲載

この論文は、同館の長谷川名誉館長、木村主幹主幹学芸員と国立科学博物館の甲能博士の連名で、コククジラ属の新種として認められ、世界にひとつしかない模式標本に指定されました。

現在生息しているコククジラは、1属1種(学名Eschrichtius robustus) エスクリクティウス ロブスタス(和名はコククジラ)とは異なる新種として

学名:Eschrichtius akishimaensis(ラテン語)

エスクリクティウス アキシマエンシス(和名はアキシマクジラ)と発表されました。

現在、コククジラは、1属1種のみが北太平洋に生息している。アキシマクジラはほぼ全身の化石が発掘され、その頭骨周辺の位置や形状の違いから、現在生息しているコククジラとは異なる系統であるため、アキシマクジラを「エスクリクティウス アキシマエンシス」として報告する。これは、前期更新世では少なくともコククジラの2つの系統が生き残っていたことが分かったとしています。

昭島市では、平成32年3月につつじが丘南小学校跡地(昭島市つつじが丘3-3-15)にオープン予定の教育福祉総合センターのエントランスに、原寸大13.5メートルのレプリカを飾り、2メートルほどの生きていた頃(生体復元)の模型やアキシマクジラの化石の一部も展示する予定です。

昭和36年の化石の発見から市内にはクジラをデザインされたものが至る所にあります。アキシマクジラはずっと長い間、市民に愛され親しまれてきました。昭島市を訪れた際には、まちの中のクジラに是非注目してみてください。

(以上「昭島市」公式HPより)

さて廃線跡歩きに戻って。「公園」に「五鉄通り」の標識。

そこから振り返る。

梅が満開。

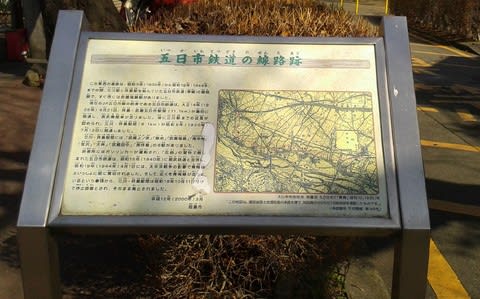

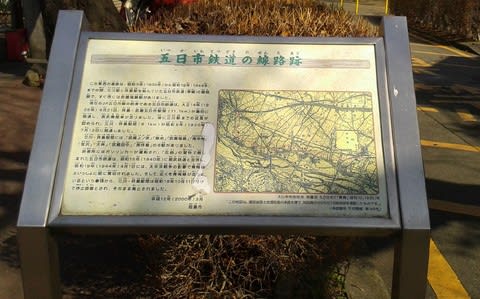

「五日市鉄道の線路跡」解説板。

この東西の道路は、昭和5年(1930年)から昭和19年(1944年)までの間、立川駅と拝島駅を結んでいた五日市鉄道(単線)の線路跡で、すぐ西には武蔵福島駅がありました。

現在のJR五日市線の前身である五日市鉄道は、大正14年(1925年)4月21日、拝島・武蔵五日市間(11.1km)が最初に開通し、蒸気機関車が走りました。後に立川駅までの延長が認められ、立川・拝島駅間(8.1km)が昭和5年(1930年)7月13日に開通しました。

立川・拝島駅間には、「武蔵上ノ原」「郷地」「武蔵福島」「南中神」「宮沢」「大神」「武蔵田中」「南拝島」の8駅がありました。

旅客用にはガソリンカーが運転され、「五鉄」の愛称で親しまれた五日市鉄道は、昭和15年(1940年)に南部鉄道と合併し、昭和19年(1944年)4月1日には、太平洋戦争の影響で青梅線といっしょに国に買収されました。そして、近くを青梅線が走っているという事情から、立川・拝島駅間は昭和19年10月11日付けで休止路線とされ、そのまま廃止されました。

住宅地を進みます。

ユニークな郵便受け。

手入れの行き届いた庭木のあるおうちが目立ちます。

その先で道は行き止まりになってしまいます。

青梅線と南武線をつなぐ線路で、「青梅特快」の下り電車が通る線路として利用されています。この線路が「五日市鉄道」としてつくられた線路の一部です。

「五日市街道」歩きで乗換駅として利用した「拝島駅」(JR青梅線、西武新宿線)は、「八王子千人街道」歩きでも立ち寄った駅。その拝島から立川まで、現在の青梅線のほぼ南側にあった鉄道が「五日市鉄道」の一部。この廃線跡が「五鉄通り」として残されていることを知りました。

そこで、3月2日(土)。立川~拝島。約2時間半の行程。

快晴のもと、久々の廃線歩き。

「拝島」~「武蔵五日市」。現在のJR「五日市線」。 「立川」~「拝島」。この区間が廃線。

注1:立川、拝島間には「武蔵上ノ原」「郷地」「武蔵福島」「南中神」「宮澤」「大神」「武蔵田中」「南拝島」と8停車場がありました。また、「武蔵田中」からは支線が分岐し、多摩川まで線路が続いていて砂利採取を行っていました。

注2:「武蔵五日市」駅の手前から北西に進む鉄道は廃止されています。

1929年(昭和4年)9月に工事に着手し、1930年(昭和5年)7月に拝島駅-立川駅間が開業した。この区間は各集落ごとに駅を設けており駅間距離が短かった。

立川駅へは西側で中央本線を乗り越して南側にある南武鉄道線(現JR南武線)と直結する配線をとった。そして同じホームの南側を南武鉄道が、北側を五日市鉄道が使用した。

日中戦争が開戦し戦時体制のなか、五日市鉄道は輸送の円滑化を図るためとして南武鉄道と合併することになり、1940年(昭和15年)9月1日、南武鉄道五日市線となった。

その後戦争の激化に伴い南武鉄道は青梅電気鉄道とともに石灰石、セメント輸送の重要性から国に買収されることになり1944年(昭和19年)4月1日に国有鉄道五日市線となった。しかし並行した立川駅 - 拝島駅間については旧青梅電気鉄道は複線化工事中で沿線には軍事上重要な施設があったことから残り旧五日市鉄道線は不要不急線として休止となった。なお西立川駅から分岐して南武線に連絡するルート上にある立川駅-武蔵上野原駅間は撤去されず貨物列車直通に使用され青梅線の一部となった。

立川-拝島間は戦中に線路が撤去されているが古くから廃線跡のレポートが発表されている。1963年のレポートによれば各駅のプラットホームや建物の基礎部分、八高線交差部前後の切り通しなどが残っていたが、やがて都市化の波が押し寄せ廃線敷は拡幅され道路となり周辺は宅地へとかわっていった。五日市鉄道と交差していた八高線の鉄橋は2001-2002年まで残っていたが取り外され地下道が作られた。2004年昭島市では市制50周年を記念して廃線跡の道路を五鉄通りと命名し大神駅跡にはホーム、レール、台車などのモニュメントがつくられた。なお実際の大神駅は切り通しで地表より2-3m下にあり当時の姿とは違うが桜の木は戦前からあるものだという。

(以上、「Wikipedia」参照)

JR立川駅を10時に出発。「立川南通り」に向かいます。

右手から線路が近づいてきます。この線路がかつての五日市線の線路。

「中央線」を越えてしばらく進むと、「上野原踏切」。最初の停留場「武蔵上ノ原」駅がありました。

立川駅方向を望む。

2010年代のようす。↓が「青梅短絡線(旧「五日市鉄道」線)。○が旧線路との分岐点付近。旧鉄道線路は、「立川南通り」として西に進む。

「立川南通り」。

「残堀川」。

これで「青梅街道」以来4度目。上流にさきほどの「青梅線」が。

これで「青梅街道」以来4度目。上流にさきほどの「青梅線」が。

左手には「農林総合研究センター」の広い敷地が広がります。

そして「多摩職業能力開発センター」。この付近に「郷地」駅がありました。

そして「多摩職業能力開発センター」。この付近に「郷地」駅がありました。「産業サポートスクウェア」交差点。ここで、廃線跡が途切れます。

向かい側、斜め左に線路跡に沿ったようなおうち。

「立川南通り」は「江戸街道」として西に向かいます。

その裏手に回ると、広い道路に。これが廃線跡の道路。

2010年代のようす。赤い線が廃線跡。交差点の左手に廃線跡上におうちが並んでいる(○の部分)。

振り返って望む。

このカーブが廃線跡らしい雰囲気。

昭島市に入っていきます。「クジラ」のデザイン。

「昭島」と「クジラ」の関係は? どうして昭島にクジラなの?

生きていた頃のアキシマクジラのイメージ 赤い部分が発掘された部位

およそ200万年前、昭島市の辺りは海でした。今では想像もつきませんが、かつてこの辺りには多くの海の生き物が生息していました。近海を好む種類のクジラ達は、海の浅瀬だった昭島のあたりを、仲良く悠々と泳いでいたのではないでしょうか。

あるとき、一頭のクジラが海底に横たわり、目を閉じて永遠の眠りについたのです。

クジラの身体は、食いちぎられたり激しい海流に流されたりせず、比較的早く砂などの堆積物に覆われたようです。化石となったクジラの骨は、幾多の地表の隆起などの地殻変動や火山活動の熱の影響を受けずに静かに眠り続けました。

そして約200万年後、眠っていた昭島の多摩川河川敷で、ついにその姿をあらわしたのです。

現在の昭島は東京都のほぼ中央で、東京湾までは、おおよそ40キロメートル。標高も海抜100メートルほどの場所に位置していますが、200万年前の昭島は海の中でした。

かつてこの辺りには多くの海の生き物が生息していました。アキシマクジラの化石とともにサメの歯や魚や貝の化石が発見されたことが、それを物語っています。

また、陸上にもアケボノゾウなどの生き物がいて、海の中を含め多くの生き物が、生まれては死んでいくを繰り返してきました。この中で早期に堆積物に埋もれるなど、ほんの一握りの幸運なものだけが化石として保存されます。

さらに埋まった後も、幾多の地表の隆起などの地殻変動や火山活動などで、地層が移動しバラバラになったり、高い温度や圧力を受けて化石自体が失われたりするため、さらに幸運な化石のみが残存できたのです。

アキシマクジラも亡くなったばかりの好条件とその後の劣悪環境にも耐え、離れ離れになることもなく一定の地層にとどまり、奇跡的に化石として昭島で発見されたのです。

発 見

いつ 昭和36年(1961年)8月20日 昼過ぎ

どこで 多摩川河川敷 JR八高線多摩川鉄橋の11番橋脚の下流約36メートルの地点

だれが 当時、昭島市立玉川小学校の教諭だった 田島政人さん(故人)と長男芳夫さん(当時4歳 朝日町在住)

どうして 夏休みを利用し、親子二人で貝や魚の化石採取と飯盒炊さんをするため多摩川河川敷を訪れて発見した

どんな状況だったの 当時、砂利採掘により露出した河原の地表から、化石の先端(長さ10センチ、幅3センチ)が露出しているのを発見。付近を観察すると10数メートルにわたり化石の痕跡である小穴を発見。大型の化石と確信し、最初の化石を岩で隠し帰路につく。百科事典などで調べたがわからず、数日間現場通いと専門書を読みあさる。同僚に相談し、教育委員会職員と現場を確認後、専門家を呼び8月28日より発掘を始める。

記者会見で「500から200万年前のクジラの化石。骨の長さ11メートル。体長15,6メートルの中型のヒゲクジラと思われるが種類は特定できない。これだけそろった化石は日本では初、世界でも珍しい貴重なもの」と発表。

成隣小学校の空き教室に運ばれた全化石は、その後一年間をかけ復元作業が続きました。

その作業は、最初に化石の周りに付いた泥や砂を除去するクリーニング(剖出作業)で、化石がもろいため慎重に行いました。灰色の砂を取り除くと濃い茶色の化石が現れ、その都度感動したそうです。

並行して復元作業も行いました。折れた部位ややバラバラになってしまった化石の繋ぎ合わせをボンドで、もろくなった化石はボンド液(水で薄めたボンド)に浸して乾かしたそうです。

組立は、小さいものは山のように積まれた段ボールから部位合わせをし、長い物や大きなものは重みで崩れないよう保管に工夫をしたそうです。

こうして発見から1年間を費やし、復元作業は携わった方々の地道な努力と並々ならぬ情熱により昭和37年(1962年)8月23日に終わりました

アキシマクジラがたどった200万年は、想像を絶する奇跡の連続でした。

そして化石が発見され、人の手に触れてから今日の論文発表を迎えるまで、多くの情熱をもった方々に携わっていただいたこと。これも奇跡のひとつではないでしょうか。

奇跡の積重ねと感謝の念を心に刻み、昭島市の宝としてアキシマクジラを後世に伝えていくことが大切なことではないでしょうか。

昭和38年(1963年)、鯨類研究所 西脇昌治博士と国立科学博物館尾崎博博士によってアキシマクジラという通称名が命名されました。

平成30年(2018年)1月1日日本古生物学会の英文学会誌に論文掲載

この論文は、同館の長谷川名誉館長、木村主幹主幹学芸員と国立科学博物館の甲能博士の連名で、コククジラ属の新種として認められ、世界にひとつしかない模式標本に指定されました。

現在生息しているコククジラは、1属1種(学名Eschrichtius robustus) エスクリクティウス ロブスタス(和名はコククジラ)とは異なる新種として

学名:Eschrichtius akishimaensis(ラテン語)

エスクリクティウス アキシマエンシス(和名はアキシマクジラ)と発表されました。

現在、コククジラは、1属1種のみが北太平洋に生息している。アキシマクジラはほぼ全身の化石が発掘され、その頭骨周辺の位置や形状の違いから、現在生息しているコククジラとは異なる系統であるため、アキシマクジラを「エスクリクティウス アキシマエンシス」として報告する。これは、前期更新世では少なくともコククジラの2つの系統が生き残っていたことが分かったとしています。

昭島市では、平成32年3月につつじが丘南小学校跡地(昭島市つつじが丘3-3-15)にオープン予定の教育福祉総合センターのエントランスに、原寸大13.5メートルのレプリカを飾り、2メートルほどの生きていた頃(生体復元)の模型やアキシマクジラの化石の一部も展示する予定です。

昭和36年の化石の発見から市内にはクジラをデザインされたものが至る所にあります。アキシマクジラはずっと長い間、市民に愛され親しまれてきました。昭島市を訪れた際には、まちの中のクジラに是非注目してみてください。

(以上「昭島市」公式HPより)

さて廃線跡歩きに戻って。「公園」に「五鉄通り」の標識。

そこから振り返る。

梅が満開。

「五日市鉄道の線路跡」解説板。

この東西の道路は、昭和5年(1930年)から昭和19年(1944年)までの間、立川駅と拝島駅を結んでいた五日市鉄道(単線)の線路跡で、すぐ西には武蔵福島駅がありました。

現在のJR五日市線の前身である五日市鉄道は、大正14年(1925年)4月21日、拝島・武蔵五日市間(11.1km)が最初に開通し、蒸気機関車が走りました。後に立川駅までの延長が認められ、立川・拝島駅間(8.1km)が昭和5年(1930年)7月13日に開通しました。

立川・拝島駅間には、「武蔵上ノ原」「郷地」「武蔵福島」「南中神」「宮沢」「大神」「武蔵田中」「南拝島」の8駅がありました。

旅客用にはガソリンカーが運転され、「五鉄」の愛称で親しまれた五日市鉄道は、昭和15年(1940年)に南部鉄道と合併し、昭和19年(1944年)4月1日には、太平洋戦争の影響で青梅線といっしょに国に買収されました。そして、近くを青梅線が走っているという事情から、立川・拝島駅間は昭和19年10月11日付けで休止路線とされ、そのまま廃止されました。

住宅地を進みます。

ユニークな郵便受け。

手入れの行き届いた庭木のあるおうちが目立ちます。

その先で道は行き止まりになってしまいます。