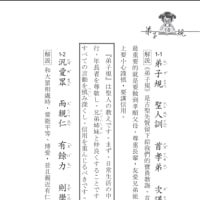

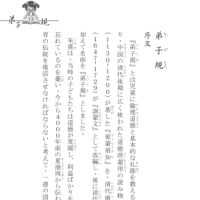

唯德學 唯才藝 不如人 當自礪

wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

【解説】做人最要緊的是自己的道德、學問、才能和技藝,這些方面若不如別人,就要不斷勉勵自己,盡力趕上。

【和訳】自分の道徳、学問、才能、技芸(ぎげい)が人に及ばない時は、頑張るように自(みずか)ら励(はげ)まなければなりません。

●簡単解説:

★「唯德学 唯才芸 不如人 当自礪」というのは、決して人を妬(ねた)んだり競争したりするようなことを言っているのではなく、人の徳性、学業、技能が優れているのを見たときには、自ら進んで努め励んで怠らないことを教え諭していることです。つまり、「私は努力したのでしょうか」と自分自身を省みることです。もし私が努力していなければ、ぜひ相手を見習いましょう。また、相手に教えを乞うのもいいでしょう。

★『中庸』には「好学近乎知、力行近乎仁、知恥近乎勇」(学を好むは知に近く、力行(りきこう)は仁に近く、恥を知るは勇に近し)とありました。つまり、本当に向学心があって、自ら好んで徳、学問、知識、技能を着実に努めて学ぶことは、智慧に近いものであって、さらにたえずに学んだものを実生活の中で実践・実行するように励み、すなわち、温・良・恭・倹・譲と孝・悌・忠・信・礼・義・廉・恥を実行して、父母に孝行し、国家に忠義・忠誠を尽くすことは、「仁」に近いものであって、そして、「自分の過ち」との恥を知って奮い立って改めることは、聖賢の道へ勇猛に精進するに近いものであるのです。

知識、道理を知っていても、実践・実行しなければ、本物の儒学者・修行者とは言えません。智慧というものは、決して自分の私利私欲のためではなく、大衆に幸福をもたらすためのものであるのです。自分たちの智慧を社会・国家・すべての人々に貢献しましょう。

そして、過ちは恥であります。自分の過ちに気付き、改めることは本当の「恥を知る」ということです。いわば、本当に恥を知る人であれば、必然的に、勇猛に自分の過ちを改めることができます。

このようにして、聖賢の道へ一歩ずつ前進します。

★『君子憂道、不憂貧』(君子は道を憂えて貧しきを憂えず)とのお言葉があるように、財産・地位はなくても、たいしたことではありません。気にする必要はありません。道義・道徳があるかどうかのほうがよっぽど大事なのです。つまり、五倫(ごりん。人と人の関係を夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友の五種類に分け、それぞれの道義と義務を守り、和睦に団結し、共存する、人類の自然な倫理道徳のことです。五倫があれば、調和社会になります。それがなければ、動乱な社会になります)、五常(ごじょう。仁、義、礼、智、信との五つの、人間としての基本条件です。この五つの道徳がなければ、外見は人間であっても、中身は妖魔鬼怪です)、四維(管仲(かんちゅう)が提唱した「礼儀(れいぎ)廉恥(れんち)、国之四維(しい)、四維不張、国乃滅亡」〈礼儀廉恥(れいぎれんち)は国(くに)の四維(しい)、四維張(は)らざれば、国(くに)乃(すなわ)ち滅亡す。〉です。つまり、礼、義、廉、恥この四つの徳は、国家として備えるべき四つの柱のようです。この四つの柱がなければ、その国は亡びます。つまり、四維は国を治めることの一番重要な根本となります)、八徳(はっとく、国家の人民として、守るべき徳です。その内容は、二通りの説があります。一つは、古くからの説で、孝、悌、忠、信、礼、義、廉、恥です;もう一つは、比較的に近代の説で、忠、孝、仁、愛、信、義、和、平です。この二つの説を合わせて、重複を取り除けば、十二文字になり、孝、悌、忠、信、礼、義、廉、恥、仁、愛、和、平です)が実際にできたかどうかということです。五倫、五常、四維、八徳ができているならば、あなたは聖賢・君子であって、精神生活はとても楽しいです。精神生活の貧しさは本当の貧しさです。物質的な貧しさは本当の貧しさではありません。

実は、儒家のこの教えは、社会安定・世界平和の基礎であるのです。もし人々は全員「利」を奪い争えば、孟子が梁(りょう)の恵王(けいおう)に言った「上下交征利、而国危矣」(〈孟子.梁恵王上〉上下交(しょうかこもご)も利を征(と)れば、国危うし〈「上」は天子、諸侯であって、「下」は庶民です。つまり、国の上から下まで道義道徳を重んじず、実利(功利)のみを追い求め、競い合い、奪い合えば、その国は危なくなります〉)のように、世界が危なくなります。

今の世界全体はまさにその「上下交征利」の状況ではないでしょうか。道徳倫理の教育を最後の最後に置いといて、教育の内容も知識のみ教えるものに変質させてしまい、経済を一番重要にしています。すべては富、経済のために動いています。教育までも経済のためになってしまっています。実利、富は人が必ず争って手に入れたいものです。その実利を第一にしていて、それを目標にしています。これは西洋の文化です。つまり、競争です。

競争が拡大すれば、闘争になってしまい、闘争がさらにエスカレートすれば、戦争に化していきます。これは破滅への道のりです。倫理道徳の教育こそは人類の活路、光明な道であるのです。

今では、一つの国家、一つの地域のみならず、全世界が利を争っています。社会に「貪・瞋・愚・傲・疑(とん・じん・ち・まん・ぎ。貪欲・瞋恚〈怒り、恨(うら)み、妬(ねた)み〉愚痴〈因果応報を信じず、善悪の区別がつかない愚かさ〉・傲慢・〈儒・釈・道などの聖賢の教誨への〉疑い)」が充満しています。それがゆえに、「地球が危うし」です。ゆえに、個人では心身の病が多くなり、世界では災難・災害がとても多くなってしまっています。ぜひこの点を認識していただきたいです。

災害はただの自然災害ではありません。実は、自然災害も人の心が呼び寄せたものであるのです。私たちの心と行いとの善悪は自然環境を影響しているのです。

古徳の教えでは、一つの地方の人民には、たとえば、ただの100分1の比例で、つまり、100人の中に1人の善人、10000人なら100人の善人でもいれば、この10000人は、中にいるその100人の善人のおかげで、より災害の少ない環境に恵まれます。

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

wéi dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

【解説】做人最要緊的是自己的道德、學問、才能和技藝,這些方面若不如別人,就要不斷勉勵自己,盡力趕上。

【和訳】自分の道徳、学問、才能、技芸(ぎげい)が人に及ばない時は、頑張るように自(みずか)ら励(はげ)まなければなりません。

●簡単解説:

★「唯德学 唯才芸 不如人 当自礪」というのは、決して人を妬(ねた)んだり競争したりするようなことを言っているのではなく、人の徳性、学業、技能が優れているのを見たときには、自ら進んで努め励んで怠らないことを教え諭していることです。つまり、「私は努力したのでしょうか」と自分自身を省みることです。もし私が努力していなければ、ぜひ相手を見習いましょう。また、相手に教えを乞うのもいいでしょう。

★『中庸』には「好学近乎知、力行近乎仁、知恥近乎勇」(学を好むは知に近く、力行(りきこう)は仁に近く、恥を知るは勇に近し)とありました。つまり、本当に向学心があって、自ら好んで徳、学問、知識、技能を着実に努めて学ぶことは、智慧に近いものであって、さらにたえずに学んだものを実生活の中で実践・実行するように励み、すなわち、温・良・恭・倹・譲と孝・悌・忠・信・礼・義・廉・恥を実行して、父母に孝行し、国家に忠義・忠誠を尽くすことは、「仁」に近いものであって、そして、「自分の過ち」との恥を知って奮い立って改めることは、聖賢の道へ勇猛に精進するに近いものであるのです。

知識、道理を知っていても、実践・実行しなければ、本物の儒学者・修行者とは言えません。智慧というものは、決して自分の私利私欲のためではなく、大衆に幸福をもたらすためのものであるのです。自分たちの智慧を社会・国家・すべての人々に貢献しましょう。

そして、過ちは恥であります。自分の過ちに気付き、改めることは本当の「恥を知る」ということです。いわば、本当に恥を知る人であれば、必然的に、勇猛に自分の過ちを改めることができます。

このようにして、聖賢の道へ一歩ずつ前進します。

★『君子憂道、不憂貧』(君子は道を憂えて貧しきを憂えず)とのお言葉があるように、財産・地位はなくても、たいしたことではありません。気にする必要はありません。道義・道徳があるかどうかのほうがよっぽど大事なのです。つまり、五倫(ごりん。人と人の関係を夫婦、父子、兄弟、君臣、朋友の五種類に分け、それぞれの道義と義務を守り、和睦に団結し、共存する、人類の自然な倫理道徳のことです。五倫があれば、調和社会になります。それがなければ、動乱な社会になります)、五常(ごじょう。仁、義、礼、智、信との五つの、人間としての基本条件です。この五つの道徳がなければ、外見は人間であっても、中身は妖魔鬼怪です)、四維(管仲(かんちゅう)が提唱した「礼儀(れいぎ)廉恥(れんち)、国之四維(しい)、四維不張、国乃滅亡」〈礼儀廉恥(れいぎれんち)は国(くに)の四維(しい)、四維張(は)らざれば、国(くに)乃(すなわ)ち滅亡す。〉です。つまり、礼、義、廉、恥この四つの徳は、国家として備えるべき四つの柱のようです。この四つの柱がなければ、その国は亡びます。つまり、四維は国を治めることの一番重要な根本となります)、八徳(はっとく、国家の人民として、守るべき徳です。その内容は、二通りの説があります。一つは、古くからの説で、孝、悌、忠、信、礼、義、廉、恥です;もう一つは、比較的に近代の説で、忠、孝、仁、愛、信、義、和、平です。この二つの説を合わせて、重複を取り除けば、十二文字になり、孝、悌、忠、信、礼、義、廉、恥、仁、愛、和、平です)が実際にできたかどうかということです。五倫、五常、四維、八徳ができているならば、あなたは聖賢・君子であって、精神生活はとても楽しいです。精神生活の貧しさは本当の貧しさです。物質的な貧しさは本当の貧しさではありません。

実は、儒家のこの教えは、社会安定・世界平和の基礎であるのです。もし人々は全員「利」を奪い争えば、孟子が梁(りょう)の恵王(けいおう)に言った「上下交征利、而国危矣」(〈孟子.梁恵王上〉上下交(しょうかこもご)も利を征(と)れば、国危うし〈「上」は天子、諸侯であって、「下」は庶民です。つまり、国の上から下まで道義道徳を重んじず、実利(功利)のみを追い求め、競い合い、奪い合えば、その国は危なくなります〉)のように、世界が危なくなります。

今の世界全体はまさにその「上下交征利」の状況ではないでしょうか。道徳倫理の教育を最後の最後に置いといて、教育の内容も知識のみ教えるものに変質させてしまい、経済を一番重要にしています。すべては富、経済のために動いています。教育までも経済のためになってしまっています。実利、富は人が必ず争って手に入れたいものです。その実利を第一にしていて、それを目標にしています。これは西洋の文化です。つまり、競争です。

競争が拡大すれば、闘争になってしまい、闘争がさらにエスカレートすれば、戦争に化していきます。これは破滅への道のりです。倫理道徳の教育こそは人類の活路、光明な道であるのです。

今では、一つの国家、一つの地域のみならず、全世界が利を争っています。社会に「貪・瞋・愚・傲・疑(とん・じん・ち・まん・ぎ。貪欲・瞋恚〈怒り、恨(うら)み、妬(ねた)み〉愚痴〈因果応報を信じず、善悪の区別がつかない愚かさ〉・傲慢・〈儒・釈・道などの聖賢の教誨への〉疑い)」が充満しています。それがゆえに、「地球が危うし」です。ゆえに、個人では心身の病が多くなり、世界では災難・災害がとても多くなってしまっています。ぜひこの点を認識していただきたいです。

災害はただの自然災害ではありません。実は、自然災害も人の心が呼び寄せたものであるのです。私たちの心と行いとの善悪は自然環境を影響しているのです。

古徳の教えでは、一つの地方の人民には、たとえば、ただの100分1の比例で、つまり、100人の中に1人の善人、10000人なら100人の善人でもいれば、この10000人は、中にいるその100人の善人のおかげで、より災害の少ない環境に恵まれます。

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます