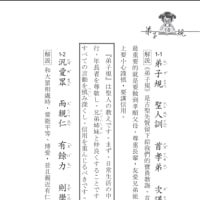

不力行 但學文 長浮華 成何人

bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

【解説】如果所學的倫理道德不能實踐力行,只一味讀死書,容易養成華而不實的習性,不能成為一個真正有用之人。

【和訳】倫理(りんり)道徳を実践せず、知識だけを学ぶならば、実際の学問が伴(ともな)わず、うわべだけを飾(かざ)った、世に役に立たない人間になってしまいます。

●簡単解説:

★今の学校はほとんど、成績だけを重視していて、子どもの道徳教育を重視していません。それで、ある現象が生まれてきました。それは、勉強の成績、学歴さえよければよくて、人間的には、だんだんと浮かれて、傲慢になり、品行のほうがますます下落していく現象です。

「聖賢教育の倫理道徳を実践せず、書物の知識だけを学ぶならば、実際の学問が伴わず、邪知、邪見がいっぱいで、うわべだけを飾った、傲慢な人間」を、古代では「偽君子」と呼ばれています。

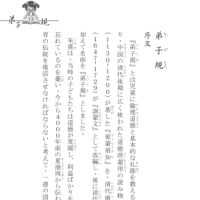

★ここで、「餘力学文」、「但学文」の「文」の意味を勉強してみましょう。『論語』に、「子貢問曰。孔文子。何以謂之文也。子曰。敏而好学。不恥下問。是以謂之文也。」(〈公冶(こうや)長(ちょう)第五〉。子(し)貢(こう)問(と)いて曰(いわ)く、孔(こう)文子(ぶんし)は何(なに)を以て之(これ)を文(ぶん)と謂(い)うや。子曰く、敏(びん)にして学を好み、下問(かもん)を恥じず、是(ここ)を以て之を文と謂ふなり。)という文がありました。つまり、かつて、子貢が孔子にたずねたことがありました。「孔文子はどうして文というりっぱなおくり名をされたのでしょうか」。孔子は「天性明敏なうえに学問を好み、目下のものに教えを乞うのを恥としなかった。そういう人だったから文というおくり名をされたのだ」とお答えになりました。

つまり、学文の文は「敏而好学。不恥下問」であることです。「敏」は聡明です。聡明な人はよくおごり高ぶって、なかなか人の教えを聞きたくありません。自分のほうが一番偉いのだと思い込んでいます。このような人を「文」と言えません。

聡明でありながら、謙虚・勤勉で学問を好む者を「文」と言います。さらに、学んだものを身にもって実行し、自分自身の誤りを改めることができれば、これは聖賢の学問となります。

孔子様はかつて「子曰。十室之邑。必有忠信如丘者焉。不如丘之好学也。」(子曰く、十室(じっしつ)の邑(ゆう)、必ず忠信(ちゅうしん)丘(きゅう)の如(ごと)き者有(あ)らん。丘の学を好むに如(し)かざるなり。)と仰いました。孔子は聖人です。聖人と凡人の違いはどこにあるのでしょうか。

孔子は、十戸ほどの小村にも、忠実で信用があるという徳行だけのことならば、孔子と同じくらいの人はきっといるでしょう。しかし、学問を好み愛して道に精進している点では、私以上の人はめったにないのだと答えられました。

つまり、忠信の品行は孔子様と同じように実行できていても、孔子様のように好学しなければ、聖人にはなりません。そのために、聖賢になるにはかならず「学文」をしなければなりません。

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

bú lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

【解説】如果所學的倫理道德不能實踐力行,只一味讀死書,容易養成華而不實的習性,不能成為一個真正有用之人。

【和訳】倫理(りんり)道徳を実践せず、知識だけを学ぶならば、実際の学問が伴(ともな)わず、うわべだけを飾(かざ)った、世に役に立たない人間になってしまいます。

●簡単解説:

★今の学校はほとんど、成績だけを重視していて、子どもの道徳教育を重視していません。それで、ある現象が生まれてきました。それは、勉強の成績、学歴さえよければよくて、人間的には、だんだんと浮かれて、傲慢になり、品行のほうがますます下落していく現象です。

「聖賢教育の倫理道徳を実践せず、書物の知識だけを学ぶならば、実際の学問が伴わず、邪知、邪見がいっぱいで、うわべだけを飾った、傲慢な人間」を、古代では「偽君子」と呼ばれています。

★ここで、「餘力学文」、「但学文」の「文」の意味を勉強してみましょう。『論語』に、「子貢問曰。孔文子。何以謂之文也。子曰。敏而好学。不恥下問。是以謂之文也。」(〈公冶(こうや)長(ちょう)第五〉。子(し)貢(こう)問(と)いて曰(いわ)く、孔(こう)文子(ぶんし)は何(なに)を以て之(これ)を文(ぶん)と謂(い)うや。子曰く、敏(びん)にして学を好み、下問(かもん)を恥じず、是(ここ)を以て之を文と謂ふなり。)という文がありました。つまり、かつて、子貢が孔子にたずねたことがありました。「孔文子はどうして文というりっぱなおくり名をされたのでしょうか」。孔子は「天性明敏なうえに学問を好み、目下のものに教えを乞うのを恥としなかった。そういう人だったから文というおくり名をされたのだ」とお答えになりました。

つまり、学文の文は「敏而好学。不恥下問」であることです。「敏」は聡明です。聡明な人はよくおごり高ぶって、なかなか人の教えを聞きたくありません。自分のほうが一番偉いのだと思い込んでいます。このような人を「文」と言えません。

聡明でありながら、謙虚・勤勉で学問を好む者を「文」と言います。さらに、学んだものを身にもって実行し、自分自身の誤りを改めることができれば、これは聖賢の学問となります。

孔子様はかつて「子曰。十室之邑。必有忠信如丘者焉。不如丘之好学也。」(子曰く、十室(じっしつ)の邑(ゆう)、必ず忠信(ちゅうしん)丘(きゅう)の如(ごと)き者有(あ)らん。丘の学を好むに如(し)かざるなり。)と仰いました。孔子は聖人です。聖人と凡人の違いはどこにあるのでしょうか。

孔子は、十戸ほどの小村にも、忠実で信用があるという徳行だけのことならば、孔子と同じくらいの人はきっといるでしょう。しかし、学問を好み愛して道に精進している点では、私以上の人はめったにないのだと答えられました。

つまり、忠信の品行は孔子様と同じように実行できていても、孔子様のように好学しなければ、聖人にはなりません。そのために、聖賢になるにはかならず「学文」をしなければなりません。

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます