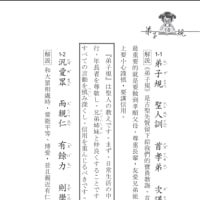

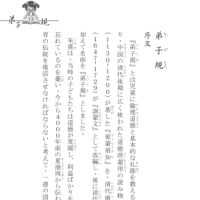

年方少 勿飲酒 飲酒醉 最為醜

nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

【解説】年輕人千萬不要喝酒。因為一旦喝醉了,就會醜態百出而丟了名節。

【和訳】年少者は酒を飲んではなりません。酒に酔(よ)って言語(げんご)行為(こうい)が乱(みだ)れると、醜態(しゅうたい)をさらしてしまいます。

●簡単解説:

★若い時からお酒をよく飲む習慣を身につけてはいけません。酒の飲み過ぎは健康に悪いというのは言うまでもありません。

適量なお酒は血液の循環を良くして体を温めたることができるので、漢方薬酒用に、または寒い地域の住民や体力が衰えて血行が悪くなっている70歳以上の年配者に使われることがあります。そのため、古代では、お酒はある種の健康ドリンクとされていて、日頃遊びのため、むやみに飲むものではありませんでした。

古人はお酒を小口で少しずつ飲んでいました。古代の酒杯を見ればわかるように、爵(しゃく)という酒を飲む道具の飲み口は広くて、なおかつ必ず2本の棒があります。その棒は「槓(こう)」または「止酒(ししゅ。お酒を止めること)」と呼び、飲み干すことや飲み過ぎを防止するためのものです。

(古代の青銅爵)

なぜならば、そのようなさかずきを持ってお酒を飲むときには、もし大口で飲めば、顔や目がその2本の棒に当たり、とても危なくて、実に不便です。古人はそのようにして、飲酒に節度をもつべきであることを人々に警(いまし)めていました。

また、古代では祭礼の際に「玄酒(げんしゅ)」を使っていました。この玄酒はなんでしょうか。清い水です。古代の礼義作法ではこの水を使っていました。ゆえに古人はこの「玄酒」のことを「水酒」とも呼び、これを用いて神に献上したり、賓客に献上したりしていました。

「儀狄之酒(ぎてきのさけ)」の言い伝えがあるように、古代で初めて酒をやめるべきと提唱したのは「禹王(うおう)」です。歴史上の記載では、中国で初めて酒を造ったのは「儀狄(ぎてき)」という人物です。大禹(たいう)は、儀狄の酒を試飲して、そのうまさから、後世は必ず酒に溺れて国を滅ぼすものが出ると言い、儀狄を遠ざけて、酒を禁じました。禹王は本当に智慧がある方です。後世の桀(けつ)王と殷(いん)の紂王(ちゅうおう)は、共に酒に溺れて国を滅ぼした実例です。

★お酒は、実に人生、生命と財産を脅(おびや)かしています。

酒を飲んで喧嘩して傷害事件を起こしたり、酔っ払って自分や他人に怪我させたり、飲酒運転で交通事故を起こしたりして、自分と他人を危険にさらします。

酒におぼれて、アルコール依存症やアルコール中毒にもなれば、人生を棒に振ってしまいます。

酒に酔ったから、暴言・過言・失言したり、暴れたり、嘔吐・粗相したり、路上で寝込んでしまったりもします。

さらに、酔った勢いでのわいせつ行為、暴行事件や傷害事件などの犯罪の加害者または被害者になるなどして、取り返しがつかないことが実際に多く起こっています。

酒は世間の人々が貪り、溺れるものです。酒を飲むと、理性を失い、頭が朦朧になります。その時外に縁(条件)があれば、よくない癖が現れてきます。

また、酒の飲み過ぎは、心臓病、口・舌の病気に繋がります。現にも、酒を飲まないと、体が軽く、常に頭の冷静さを保てます。

★「四分律行事鈔資持記」(しぶんりつぎょうじしょうしじき)に、酒を飲む者には十の過失があると説かれています。その大意は下記です。

一には「顔色(げんしき)悪(あ)し」です。酒を飲んで顔色が悪くなり、無礼を働き、他人がそれを見て嫌がります;

二には「力少(りきすくな)し」です。酒に酔って、ふらついて立てなく、歩けなくなります;

三には「眼視明(げんしあきら)かならず」です。お酒を飲むと、視界がぼんやりとなって、あたりの物がはっきり見えなくなります;

四には「瞋恚(しんい)の相(そう)を現(げん)ず」です。怒り散らします。なぜならば、自分の感情をコントロールできなくなるからです。この時は、怨恨の気持ちが生じやすくなり、日頃の不平不満を隠せず口にします;

五には「田業(でんごう)資生(ししょう)の法(ほう)を壊(え)す」です。生業(なりわい)に支障をきたします。現代は特に商業に影響します。酒に酔った状態で、商談したり、契約したりすると、とてもミスが起こりやすくなります。;

六には「疾病(しつびょう)を増致(ぞうち)す」です。病気になるということです。過度の飲酒が原因の病気はたくさんありますね。確かに健康を損ないます;

七には「闘訟(とうじゅ)を益(やく)す」です。喧嘩や争いをして、人に暴力を振るうことです。酔ったから、日頃は抑えることができた怨恨の気持ち・怒りは、この時になると抑えられず、爆発したということです。

八には「名称(みょうしょう)無(な)くして悪名流布(あくみょうるふ)す」です。「名称」とは名声のことです。良い評判は立たないということです。誰もよく酒に酔(よ)っ払(ぱら)う人を称讃しません;

九には「智慧減少(ちえげんしょう)す」です。これはすなわち「愚痴」(因果応報を信じず、善悪の区別がつかない愚かさ)です;

十には「身壊命終(しんえみょうじゅ)して三悪道(さんあくどう)に堕(だ)す」、前の九つは現在受ける果報であって、この十番目将来の果報です。この一生は死んだら、次は三悪道(地獄・餓鬼・畜生)に落ちます。

他にも、『仏説分別善悪所起経』(ぶっせつふんべつぜんなくしょききょう)の中でも、酒を飲むには三十六の過失があると説かれています。

★酒を飲まないだけではなく、さらに、ほかのよくない生活習慣からも遠ざけるべきです。たとえば、タバコも吸わないことです。吸う本人の健康を損なうだけではなく、さらに、周りの人の健康までを害します。よく聞く話ですが、タバコを吸う人本人が肺癌にならず、家族である奥さんやお子さんが肺癌になってしまいます。受動喫煙や副流煙による害もとても大きいです。

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

nián fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

【解説】年輕人千萬不要喝酒。因為一旦喝醉了,就會醜態百出而丟了名節。

【和訳】年少者は酒を飲んではなりません。酒に酔(よ)って言語(げんご)行為(こうい)が乱(みだ)れると、醜態(しゅうたい)をさらしてしまいます。

●簡単解説:

★若い時からお酒をよく飲む習慣を身につけてはいけません。酒の飲み過ぎは健康に悪いというのは言うまでもありません。

適量なお酒は血液の循環を良くして体を温めたることができるので、漢方薬酒用に、または寒い地域の住民や体力が衰えて血行が悪くなっている70歳以上の年配者に使われることがあります。そのため、古代では、お酒はある種の健康ドリンクとされていて、日頃遊びのため、むやみに飲むものではありませんでした。

古人はお酒を小口で少しずつ飲んでいました。古代の酒杯を見ればわかるように、爵(しゃく)という酒を飲む道具の飲み口は広くて、なおかつ必ず2本の棒があります。その棒は「槓(こう)」または「止酒(ししゅ。お酒を止めること)」と呼び、飲み干すことや飲み過ぎを防止するためのものです。

(古代の青銅爵)

なぜならば、そのようなさかずきを持ってお酒を飲むときには、もし大口で飲めば、顔や目がその2本の棒に当たり、とても危なくて、実に不便です。古人はそのようにして、飲酒に節度をもつべきであることを人々に警(いまし)めていました。

また、古代では祭礼の際に「玄酒(げんしゅ)」を使っていました。この玄酒はなんでしょうか。清い水です。古代の礼義作法ではこの水を使っていました。ゆえに古人はこの「玄酒」のことを「水酒」とも呼び、これを用いて神に献上したり、賓客に献上したりしていました。

「儀狄之酒(ぎてきのさけ)」の言い伝えがあるように、古代で初めて酒をやめるべきと提唱したのは「禹王(うおう)」です。歴史上の記載では、中国で初めて酒を造ったのは「儀狄(ぎてき)」という人物です。大禹(たいう)は、儀狄の酒を試飲して、そのうまさから、後世は必ず酒に溺れて国を滅ぼすものが出ると言い、儀狄を遠ざけて、酒を禁じました。禹王は本当に智慧がある方です。後世の桀(けつ)王と殷(いん)の紂王(ちゅうおう)は、共に酒に溺れて国を滅ぼした実例です。

★お酒は、実に人生、生命と財産を脅(おびや)かしています。

酒を飲んで喧嘩して傷害事件を起こしたり、酔っ払って自分や他人に怪我させたり、飲酒運転で交通事故を起こしたりして、自分と他人を危険にさらします。

酒におぼれて、アルコール依存症やアルコール中毒にもなれば、人生を棒に振ってしまいます。

酒に酔ったから、暴言・過言・失言したり、暴れたり、嘔吐・粗相したり、路上で寝込んでしまったりもします。

さらに、酔った勢いでのわいせつ行為、暴行事件や傷害事件などの犯罪の加害者または被害者になるなどして、取り返しがつかないことが実際に多く起こっています。

酒は世間の人々が貪り、溺れるものです。酒を飲むと、理性を失い、頭が朦朧になります。その時外に縁(条件)があれば、よくない癖が現れてきます。

また、酒の飲み過ぎは、心臓病、口・舌の病気に繋がります。現にも、酒を飲まないと、体が軽く、常に頭の冷静さを保てます。

★「四分律行事鈔資持記」(しぶんりつぎょうじしょうしじき)に、酒を飲む者には十の過失があると説かれています。その大意は下記です。

一には「顔色(げんしき)悪(あ)し」です。酒を飲んで顔色が悪くなり、無礼を働き、他人がそれを見て嫌がります;

二には「力少(りきすくな)し」です。酒に酔って、ふらついて立てなく、歩けなくなります;

三には「眼視明(げんしあきら)かならず」です。お酒を飲むと、視界がぼんやりとなって、あたりの物がはっきり見えなくなります;

四には「瞋恚(しんい)の相(そう)を現(げん)ず」です。怒り散らします。なぜならば、自分の感情をコントロールできなくなるからです。この時は、怨恨の気持ちが生じやすくなり、日頃の不平不満を隠せず口にします;

五には「田業(でんごう)資生(ししょう)の法(ほう)を壊(え)す」です。生業(なりわい)に支障をきたします。現代は特に商業に影響します。酒に酔った状態で、商談したり、契約したりすると、とてもミスが起こりやすくなります。;

六には「疾病(しつびょう)を増致(ぞうち)す」です。病気になるということです。過度の飲酒が原因の病気はたくさんありますね。確かに健康を損ないます;

七には「闘訟(とうじゅ)を益(やく)す」です。喧嘩や争いをして、人に暴力を振るうことです。酔ったから、日頃は抑えることができた怨恨の気持ち・怒りは、この時になると抑えられず、爆発したということです。

八には「名称(みょうしょう)無(な)くして悪名流布(あくみょうるふ)す」です。「名称」とは名声のことです。良い評判は立たないということです。誰もよく酒に酔(よ)っ払(ぱら)う人を称讃しません;

九には「智慧減少(ちえげんしょう)す」です。これはすなわち「愚痴」(因果応報を信じず、善悪の区別がつかない愚かさ)です;

十には「身壊命終(しんえみょうじゅ)して三悪道(さんあくどう)に堕(だ)す」、前の九つは現在受ける果報であって、この十番目将来の果報です。この一生は死んだら、次は三悪道(地獄・餓鬼・畜生)に落ちます。

他にも、『仏説分別善悪所起経』(ぶっせつふんべつぜんなくしょききょう)の中でも、酒を飲むには三十六の過失があると説かれています。

★酒を飲まないだけではなく、さらに、ほかのよくない生活習慣からも遠ざけるべきです。たとえば、タバコも吸わないことです。吸う本人の健康を損なうだけではなく、さらに、周りの人の健康までを害します。よく聞く話ですが、タバコを吸う人本人が肺癌にならず、家族である奥さんやお子さんが肺癌になってしまいます。受動喫煙や副流煙による害もとても大きいです。

簡単解説の内容は浄空法師の説法、楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の内容は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます