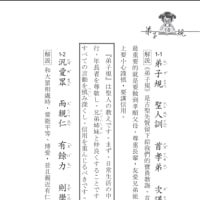

親愛我 孝何難 親憎我 孝方賢

qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

【解説】父母親喜歡我,做到孝順並不難。父母親不喜歡我或者訓斥責備我的時候,我還能用心盡孝,那才是難能可貴的!

親が自分を可愛がってくださる場合の親孝行は難しくないが、親に辛く当られている場合、或いは厳しく叱られた場合、変わらず親孝行を尽くすことこそ、賢明(けんめい)で真の徳行である。

●簡単解説:

★親が私たちを愛して可愛がってくださる状況は、私たちの親孝行の実行は特に難しいことではありません。親孝行することは天理にかない、人倫に沿うことです。大いに行うべきです。

『韓詩外伝』卷九に「樹欲静而風不止、子欲養而親不待(樹静かならんと欲すれども風止まず、子は親を養わんと欲すれども親待たず。大意:木は静かにしていようとしても、風が吹きやまず、子は親を養い孝行しようとしても、そのときには、親がもうすでに死んでしまっていたのです)」という父母が亡くなってしまって孝養を尽くすことの出来ない悲しみを嘆く古来の教訓のように、父母は日に日に年を取っていきます。

悔いを残さないように、今、親と一緒にいられる一日一日を大切にして、できることからでいいので、ぜひ親孝行を行っていきましょう。

★[孝方賢]の賢は賢徳です。賢明で徳があるということです。かりに親に嫌われていても、変わらずに人の子としての孝行を尽くせば、そのような孝行は「賢徳」とよび、貴重な、円満なものになります。

歴史上もそのような大孝な人物がいらっしゃいました。それは『二十四孝行』の第一孝の舜(しゅん)でした。四、五千年前に、舜王は普通の家庭に生まれました。母を早くになくして、継母と父親と一緒に暮らしていました。継母は舜を憎み、嫌い、後に生まれて来た弟だけを偏愛して、舜をひどくいびりました。その父親もおろそかで、継母の小言ばかり聞き入れて、継母とその弟と一緒になって、舜を虐待していて、何回か舜を殺そうともしていました。

そのような悪状況のなかでも、舜は変わらず親孝行をしていました。それでも、父母から罵声を浴びさせられて、いじめられていました。

しかしそれだからといって、舜は決して親を憎んだりせず、逆に、常に自分自身を省みていました。「すべて自分がよくできていないから、親孝行ではないから、父母を悩ませたのだ」と考え、いつも反省していました。

ある日、舜の親が、井戸浚(さら)えを言いつけて、舜を枯れた井戸のなかに入らせ、その上から土を放り込んで、生き埋めにしようとしましたが、舜はその計画をいち早く察し、事前に井戸のなかで横穴を掘っていたので、それを使って脱出できました。無事に家に帰ってきた舜を見て、父母は驚いたのですが、舜は何事もないように、相変わらず父母に対して孝を尽くしていました。

それでも諦めずに、親が舜に屋根の修理を言いつけた後に、屋根に上り用のはしごを外して、下で火をたいて、舜を焼き殺そうとしたのです。舜は二つの大きな笠(かさ)を鳥の羽のようにして屋根から飛び降り、無事に逃げました。

父母からそのような事をされていながら、舜はひたすら、変わらず孝行を続けました。憎しみの気持ちが少しもなく、何の怨み言も発さずにいました。

そのような舜の大孝行が天地を感動させました。舜が田を耕しに行くと、象が現れて田を耕し、鳥が来て種を蒔き、耕すのを助けました。

当時の民衆も舜の孝行に感動していました。さらに、その時の天子の堯(ぎょう)も舜の孝行な心に感心し、舜を登用し、国の管理を手伝わせました。後に、堯は自分の娘を二人とも舜に娶らせました。

舜は堯を補佐して、国を治めること28年間でした。それから、堯は国の天子の座も舜に譲りました。これは歴史上でも有名な「禅譲(帝王がその位を世襲せず、有徳者に譲ること)」となりました。

舜王はそのような困難な状況のなかでも父母に対して孝を尽くしたので、徳はとても厚いものとなり、結果もそのように円満なものとなりました。幸福な人生も得ることができました。堯王の娘である二人の王女と結婚できました。天子という一国の皇帝にもなって、よい政治を行い、人々の生活を安定させ、孝行という徳を以って国を治めたのです。

このような福報はどこから来たのでしょうか。孝行という徳行から来たのです。

実は福報というものが、よく、逆境のなかで人に与えられているものであるのです。もし、私たちがその逆境を耐え抜くことができれば、私たちに福運があると言えます。逆に、逆境や困難を耐え抜くことができなければ、福報がなく、福が薄い人だと言います。

★そして、「親憎我」という意味をさらに拡張して言いますと、もし、私たちが国家、人民または世界のために何らかの事業をしているときに、父母がそれを理解できず、嫌っていた場合は、どうしますか。やはり、その事業を引き続き行うべきです。

たとえ父母が理解してくださらなくても、私たちが本当に国家、民族、世界に貢献をできたのであれば、それも立派な親孝行です。

『孝経』には、「夫孝、始於事親、中於事君、終於立身(夫(そ)れ孝は、親に事(つか)うるに始まり、君(きみ)に事うるに中(ちゅう)し、身を立つるに終る。すなわち、孝道の実践とは、父母を孝養することから始まり、社会に出て上司に仕え、国家に貢献することに至り、最後は、道義を守り自分自身の徳行を成就させることまでです)」と、孝行に三つの段階があると説かれています。

つまり、まず、最初の段階は、目の前にいる親の孝行から行い始めます。

次の段階は、国家のため、人民のため、世界のために、力を貢献することです。

そして、最後の段階は、究極の段階である「立身行道(身を立て道を行う)」です。すなわち、道義を守り自分自身の徳行を成就させることです。

これで国と民衆に貢献でき、後世の人に敬慕され、とこしえに名声を伝えられることができます。それによって、家名(かめい)を揚げ、父母に栄光をもたらします。

このときにもなれば、父母もきっと、今私たちがやっていることに理解できるでしょう。

したがいまして、ぜひとも聖賢の教育を広める仕事に従事するべきです。大いにこの儒・釈・道の伝統文化や倫理道徳を推進して、社会に「孝、悌、忠、信、礼、義、廉、恥、仁、愛、和、平」との道徳・規範(きはん)を押し広め、和諧(わかい)社会・和諧世界の構築に手伝いましょう。このような事業は、古の聖賢に讃嘆される事業です。ぜひ、この事業を志しましょう。

★この「夫孝、始於事親、中於事君、終於立身」を実践、実行できた一人の歴史上の偉人がいらっしゃいました。それは北宋の宰相の範 仲淹(はん ちゅうえん 989年-1052年)です。

範仲淹はとても徳行の高い方です。同時に、素晴らしい父親でもありました。範仲淹が2歳の時にはすでに父親を失っていました。母親が朱氏に再嫁(さいか)しました。範仲淹が二十幾つになったとき、朱家の人に排斥され、身分が暴かれたから、初めて、自分の生家を知りました。

自分のルーツ探しに範家に訪ねて、範家の一員として認められたかったですが、範一族の承諾を得られませんでした。それでも、ひたすらに懇願して、かろうじて認めてもらいました。

それから、範仲淹が朱の姓を改め、本姓の範に戻して、範家の再興を誓いました。母親に「私は今から勉学に行きます。将来科挙を受け、天下の民衆の利益幸福のために少しでも役立ちたいと思います。お母さんは私を10年だけお待ちください。10年後必ずお迎えに参ります」と言い、恭(うやうや)しく暇を告げ、書院に行って苦学しました。

範仲淹の高い志は本物です。古人のお言葉の「三更燈火五更鶏、正是男児読書時(三(さん)更(こう)の燈(とう)火(か)、五(ご)更(こう)の鶏(にわとり)、正(まさ)に是(これ)、男児(だんじ)の読書時(どき)。古代中国の時刻の三更は夜の11時から次の朝の1時です。五更は午前3時から5時頃を指します。深夜の灯火と早朝の鶏が鳴く頃の時間は、まさに、男児の勉強する時です。すなわち、朝早くから夜遅くまで一生懸命勉学するという意味です)」のように、早朝鶏の鳴き声とともに起き、昼も夜も刻苦(こっく)勉励しました。五年間、夜就寝時に服を脱ぐことをさえしませんでした。

その時範仲淹の食事もとても質素で、簡単なものでした。一日に一度お粥を作り、それを冷まして、固まったら四つに切り分け、朝と夜に二つずつと、少しの細かく切り刻んだお漬物と一緒に食べていました。このことは後に「断齏画(だんせいかく)粥(しゅく)」との四字熟語になりました。その四字熟語の意味は、貧しい暮らしをしながらも勉学に励むことです。

その貧しい生活ぶりを見た一人の同窓は、気の毒に思い、ご馳走を持って来てあげました。しかし、数日後にまた訪ねてみると、そのご馳走はそのまま置かれ、少しも手を加えられていませんでした。同窓にその訳を問われて、範仲淹は「もし今、このご馳走を食べてしまえば、後日は、恐らく二度と自分の漬物とお粥を飲みこめなくなるからです」と答えました。

このように、範仲淹の生活はとても清貧でした。その清貧さを以って、自分の志を練磨していました。

ある日、同窓たちと一緒に出かける途中で一人の占い師に会いました。同窓たちが皆その占い師に占ってもらっていたので、範仲淹も尋ねました。「私が将来優秀な宰相(さいしょう)になれるかどうかを占ってもらえませんか」。占い師はそれを聞き、「いきなり宰相になるなんて」と思い、しばらく黙ってから、笑いながら「これは、これは、大きなことを言うのですね。なぜ、そんなに宰相になりたいのですか」と答えました。それは宰相になど到底なれない口調でした。

それを聞いて、範仲淹はすぐ「優れた宰相になれないならば、良医にはなれるのでしょうか」と言い直しました。今度は、優秀な医者になりたいのです。占い師がますます理解不能という顔になりました。

なぜなら、古代では、医者と教師との二つの職業はとても清貧な職業でした。収入は僅かなものでした。教師は生徒を教えますが、学費を求めません。生徒が自分の家庭の経済状況に合せて、自由に学費を払ったり、払わなかったりできます。

同じように、古代の医者も、病人に診療してあげても、医療費用を請求しません。病を治すことが天命であり、当たり前なことだと思っていて、病人や怪我人を治し、助けていました。絶対に、自ら患者に「いくらいくらの治療費を払いなさい」と言わないのです。

ある知人の祖父もそのような医者でした。診療所を開き診察しますが、絶対に、「いくらいくらのお金を払いなさい」と言いません。玄関の所に、小さい箱を置いただけです。つまり、患者さんは病気を見てもらってから、「この医者は悪くない」と思っているのでならば、小箱に自由にお金を入れることができます。金額も自由です。そのように、「治療費をください」と絶対に言いませんでした。

ゆえに、古代では、医者と教師という職業は貧しい職業ではありますが、社会の人々に尊敬される職業であったのです。徳の高い職業でした。

それだから、占い師には、不可解に思えたのです。なぜかというと、最初は、いきなり、宰相になれるかどうかを聞いたので、その権力や富を得て栄える宰相で、とても高い地位なのに、突然、「貧乏の医者になろう」とまで落としていたからです。

戸惑う占い師が思わず、その訳を聞きました。すると、範仲淹は答えました。「優秀な宰相は人々を助けられますが、良医も人を救えます。だから、もし私が宰相になって天下の民衆を助けることができない運命であれば、よい医者になりたいです。良医になって、人々の病気を治し、傷者を助け、人々を救いたいと思っているからです」。

占い師はその言葉を聞き、とても感動・感心しました。そこで、「あなたの心は本当の宰相の心です」と範仲淹に言いました。つまり、「あなたは今まだ宰相ではありませんが、あなたのその心はすでに宰相の心になっていました」という意味です。

それから、8年の苦学を経た範仲淹は進士(しんし)に及第(きゅうだい)して官僚となり、後に、本当に宰相になりました。

官僚になった範仲淹は約束通りに、母親を迎え入れて孝養することにしました。当初の、母親に10年待ちなさいとの誓いは、見事に8年で成し遂げました。その成功は、範仲淹に厚い徳行があったからこそのもので、孝行の心が呼び寄せたものです。さらに、その天下の民衆に貢献する愛心が後の成功を呼び寄せたのです。

つまり、父母に対する愛を、天下の人々にまで広げたのです。範仲淹はその一生で多くの功績を作り上げ、後世まで名声が残り、人々に敬愛されていました。

範仲淹の官僚生涯にもいろいろ大きな起伏がありましたが、決して、その一時の不遇のためにくよくよしませんでした。常に、天下を案じていて、一身を顧(かえり)みなかったのです。傑作の『岳陽楼記』のなかで、「不以物喜、不以己悲(物を以つて喜ばず、己を以つて悲しまず)」や「先天下之憂而憂、後天下之楽而楽(天下の人の憂いに先んじて憂え、天下の人の楽しみにおくれて楽しむ)」との人心を奮い立たせる、雄大豪壮な名句を書き残しました。

この詩句は、正に、範仲淹の偉大なる博愛の映し出しです。範仲淹自身では質素・倹約な生活をしていて、少しも贅沢せずに、自分の収入を、貧苦の人を助けることに惜しまずに出し切っていました。

最初の頃に全く受け入れてもらえず、冷たく接していた範家にも、過去をすべて水に流して、「徳をもって怨みに報いる(うらみのある者を憎まず、かえって恩恵を施します)」との言葉のように、まったく相手を憎まず、かえって、恩恵を施したのです。範仲淹は一族に多くの援助をしました。さらに、故郷に、千ムー(土地面積の単位。1ムーは6.667アール)の畑を購入して、家族、親戚などの一族に分けて、耕させ、その収入で生活させていました。そのようにして、範仲淹一人で、三百もの家庭を養いました。

故郷にある寺院がありました。若い頃の範仲淹がそこに下宿して、勉学したことがありました。ある日、勉学する貧しい範仲淹がお寺のある樹の下に、穴があることに気付きました。穴を少し掘ってみると、なんと中から、銀貨がいっぱい入っているつぼが見つかりました。しかし、とても貧しい範仲淹がこのきらきらの銀貨を見ても、まったく心が動きません。直ちに、その銀貨の入っているつぼを元のように埋めておきました。

それから、長い年月が経ちました。範仲淹も高官になっていたある日、その故郷の寺院から人が訪ねてきて、範仲淹に寺院の修理に布施をしてほしいと頼んできました。範仲淹はすぐ手紙を書いて、来た人にそれを持たせて、寺へ帰させました。寺院の人が寺に帰ってから、手紙に教えられた通りに、庭のある樹の下を掘って見たら、本当に、銀貨がいっぱい入っているつぼが見つかりました。そして、そのお金を使って、古びた寺院を修復することができました。

この逸話からでも範仲淹の立派な人柄が窺われます。その徳行は、官僚として出世してからも変わりませんでした。範仲淹は、一生清貧な暮らしぶりで、肉を食べませんでした。奥さんや子女まで玉器(ぎょっき)を見たことがなく、華美の衣装も着たことがありませんでした。範仲淹は財産を以って、家系の伝承をしませんでした。財産をすべて貧しい人々に施していました。

さらに、範仲淹の蘇州南園(なんえん)の家(現在では、中国江蘇(こうそ)省蘇州(そしゅうし)市姑蘇(こそ)区にある蘇州中学の場所がそれです)が、風水師に「この家の場所の風水がとてもよいので、子孫代々出世できます」と言われたので、自分の範家ではなく、国家の人材の育成のために、範仲淹はあえてその家を義塾の場所として国に寄付して、そこで義塾を作って、儒家の教育を押し広めました。

そのようにして、範仲淹は孝・悌を以って、徳を積むことを以って、家系の伝承をしていきました。このことは、まさに、司馬光が仰っていた「子孫に財産を残せば、子孫がそれを守れないかもしれません。子孫に書物を残せば、子孫がそれを読まないかもしれません。それより、徳を積み、それを子孫に残し、陰徳で子孫を守るほうがよいのです」とのお言葉のようです。

範仲淹はとても厚い徳を積んでいたので、範家一族の皆に尊敬されていました。一族の中に何か揉め事があったときには、仲介する人はいつも範仲淹のことを言及します。範仲淹の言行に比べれば、今、この僅かな財産や利益のために、揉めている自分たちが恥ずかしく思い、揉めている双方が慚愧(ざんき)な気持ちになります。

範仲淹の息子は、範純仁(じゅんじん)、範純佑(じゅんゆう)ですが、二人とも立派な孝子です。特に、範純仁は範仲淹の晩年の世話をとてもよくしていました。範仲淹が晩年、病気になったときに、範純仁は父親の世話をするために、二度と朝廷からの招聘(しょうへい)を断り、官位を辞退していました。家で年配の父親の世話に専念していました。範仲淹が亡くなってから、今度病気である兄の範純佑の看病をすることにしました。その間にさらに二回ほど朝廷からの官位を辞退していました。

範純仁は「どうして、食(しょく)禄(ろく)を重んじて、父母を軽んじることができようか。いけません」と言っていました。それは現在の言葉で言えば、すなわち、親孝行が第一重要であって、事業や仕事はその次です。

それなら、親孝行は仕事の邪魔になったでしょうか。ぜんぜん違います。後に、範純仁も宰相までを務めました。父親同様に、優秀な大臣でした。古人が述べていた「忠臣出孝子之門(忠臣は必ず孝子の家から出る)」の言葉の通りです。範仲淹は孝悌を以って、家系を伝承していました。鑑として、自らが聖賢の姿を子孫に示したのです。その親の背中を見た子孫も自然に徳行がある君子になれます。

ゆえに、範仲淹の子供は皆出世して、範家は、800年もの間に代々繁盛して衰えませんでした。

浄土宗13代祖師の印光大師も讃嘆されていたお二人ですが、それは、中国歴史上で家族繁盛できたのは、一番目は、孔子です。今でも衰えていません。二番目は範仲淹です。800年間の繁盛を保ちました。これはすべて先祖が厚い徳を積んでいたからです。

簡単解説の内容は楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の訳文は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián

【解説】父母親喜歡我,做到孝順並不難。父母親不喜歡我或者訓斥責備我的時候,我還能用心盡孝,那才是難能可貴的!

親が自分を可愛がってくださる場合の親孝行は難しくないが、親に辛く当られている場合、或いは厳しく叱られた場合、変わらず親孝行を尽くすことこそ、賢明(けんめい)で真の徳行である。

●簡単解説:

★親が私たちを愛して可愛がってくださる状況は、私たちの親孝行の実行は特に難しいことではありません。親孝行することは天理にかない、人倫に沿うことです。大いに行うべきです。

『韓詩外伝』卷九に「樹欲静而風不止、子欲養而親不待(樹静かならんと欲すれども風止まず、子は親を養わんと欲すれども親待たず。大意:木は静かにしていようとしても、風が吹きやまず、子は親を養い孝行しようとしても、そのときには、親がもうすでに死んでしまっていたのです)」という父母が亡くなってしまって孝養を尽くすことの出来ない悲しみを嘆く古来の教訓のように、父母は日に日に年を取っていきます。

悔いを残さないように、今、親と一緒にいられる一日一日を大切にして、できることからでいいので、ぜひ親孝行を行っていきましょう。

★[孝方賢]の賢は賢徳です。賢明で徳があるということです。かりに親に嫌われていても、変わらずに人の子としての孝行を尽くせば、そのような孝行は「賢徳」とよび、貴重な、円満なものになります。

歴史上もそのような大孝な人物がいらっしゃいました。それは『二十四孝行』の第一孝の舜(しゅん)でした。四、五千年前に、舜王は普通の家庭に生まれました。母を早くになくして、継母と父親と一緒に暮らしていました。継母は舜を憎み、嫌い、後に生まれて来た弟だけを偏愛して、舜をひどくいびりました。その父親もおろそかで、継母の小言ばかり聞き入れて、継母とその弟と一緒になって、舜を虐待していて、何回か舜を殺そうともしていました。

そのような悪状況のなかでも、舜は変わらず親孝行をしていました。それでも、父母から罵声を浴びさせられて、いじめられていました。

しかしそれだからといって、舜は決して親を憎んだりせず、逆に、常に自分自身を省みていました。「すべて自分がよくできていないから、親孝行ではないから、父母を悩ませたのだ」と考え、いつも反省していました。

ある日、舜の親が、井戸浚(さら)えを言いつけて、舜を枯れた井戸のなかに入らせ、その上から土を放り込んで、生き埋めにしようとしましたが、舜はその計画をいち早く察し、事前に井戸のなかで横穴を掘っていたので、それを使って脱出できました。無事に家に帰ってきた舜を見て、父母は驚いたのですが、舜は何事もないように、相変わらず父母に対して孝を尽くしていました。

それでも諦めずに、親が舜に屋根の修理を言いつけた後に、屋根に上り用のはしごを外して、下で火をたいて、舜を焼き殺そうとしたのです。舜は二つの大きな笠(かさ)を鳥の羽のようにして屋根から飛び降り、無事に逃げました。

父母からそのような事をされていながら、舜はひたすら、変わらず孝行を続けました。憎しみの気持ちが少しもなく、何の怨み言も発さずにいました。

そのような舜の大孝行が天地を感動させました。舜が田を耕しに行くと、象が現れて田を耕し、鳥が来て種を蒔き、耕すのを助けました。

当時の民衆も舜の孝行に感動していました。さらに、その時の天子の堯(ぎょう)も舜の孝行な心に感心し、舜を登用し、国の管理を手伝わせました。後に、堯は自分の娘を二人とも舜に娶らせました。

舜は堯を補佐して、国を治めること28年間でした。それから、堯は国の天子の座も舜に譲りました。これは歴史上でも有名な「禅譲(帝王がその位を世襲せず、有徳者に譲ること)」となりました。

舜王はそのような困難な状況のなかでも父母に対して孝を尽くしたので、徳はとても厚いものとなり、結果もそのように円満なものとなりました。幸福な人生も得ることができました。堯王の娘である二人の王女と結婚できました。天子という一国の皇帝にもなって、よい政治を行い、人々の生活を安定させ、孝行という徳を以って国を治めたのです。

このような福報はどこから来たのでしょうか。孝行という徳行から来たのです。

実は福報というものが、よく、逆境のなかで人に与えられているものであるのです。もし、私たちがその逆境を耐え抜くことができれば、私たちに福運があると言えます。逆に、逆境や困難を耐え抜くことができなければ、福報がなく、福が薄い人だと言います。

★そして、「親憎我」という意味をさらに拡張して言いますと、もし、私たちが国家、人民または世界のために何らかの事業をしているときに、父母がそれを理解できず、嫌っていた場合は、どうしますか。やはり、その事業を引き続き行うべきです。

たとえ父母が理解してくださらなくても、私たちが本当に国家、民族、世界に貢献をできたのであれば、それも立派な親孝行です。

『孝経』には、「夫孝、始於事親、中於事君、終於立身(夫(そ)れ孝は、親に事(つか)うるに始まり、君(きみ)に事うるに中(ちゅう)し、身を立つるに終る。すなわち、孝道の実践とは、父母を孝養することから始まり、社会に出て上司に仕え、国家に貢献することに至り、最後は、道義を守り自分自身の徳行を成就させることまでです)」と、孝行に三つの段階があると説かれています。

つまり、まず、最初の段階は、目の前にいる親の孝行から行い始めます。

次の段階は、国家のため、人民のため、世界のために、力を貢献することです。

そして、最後の段階は、究極の段階である「立身行道(身を立て道を行う)」です。すなわち、道義を守り自分自身の徳行を成就させることです。

これで国と民衆に貢献でき、後世の人に敬慕され、とこしえに名声を伝えられることができます。それによって、家名(かめい)を揚げ、父母に栄光をもたらします。

このときにもなれば、父母もきっと、今私たちがやっていることに理解できるでしょう。

したがいまして、ぜひとも聖賢の教育を広める仕事に従事するべきです。大いにこの儒・釈・道の伝統文化や倫理道徳を推進して、社会に「孝、悌、忠、信、礼、義、廉、恥、仁、愛、和、平」との道徳・規範(きはん)を押し広め、和諧(わかい)社会・和諧世界の構築に手伝いましょう。このような事業は、古の聖賢に讃嘆される事業です。ぜひ、この事業を志しましょう。

★この「夫孝、始於事親、中於事君、終於立身」を実践、実行できた一人の歴史上の偉人がいらっしゃいました。それは北宋の宰相の範 仲淹(はん ちゅうえん 989年-1052年)です。

範仲淹はとても徳行の高い方です。同時に、素晴らしい父親でもありました。範仲淹が2歳の時にはすでに父親を失っていました。母親が朱氏に再嫁(さいか)しました。範仲淹が二十幾つになったとき、朱家の人に排斥され、身分が暴かれたから、初めて、自分の生家を知りました。

自分のルーツ探しに範家に訪ねて、範家の一員として認められたかったですが、範一族の承諾を得られませんでした。それでも、ひたすらに懇願して、かろうじて認めてもらいました。

それから、範仲淹が朱の姓を改め、本姓の範に戻して、範家の再興を誓いました。母親に「私は今から勉学に行きます。将来科挙を受け、天下の民衆の利益幸福のために少しでも役立ちたいと思います。お母さんは私を10年だけお待ちください。10年後必ずお迎えに参ります」と言い、恭(うやうや)しく暇を告げ、書院に行って苦学しました。

範仲淹の高い志は本物です。古人のお言葉の「三更燈火五更鶏、正是男児読書時(三(さん)更(こう)の燈(とう)火(か)、五(ご)更(こう)の鶏(にわとり)、正(まさ)に是(これ)、男児(だんじ)の読書時(どき)。古代中国の時刻の三更は夜の11時から次の朝の1時です。五更は午前3時から5時頃を指します。深夜の灯火と早朝の鶏が鳴く頃の時間は、まさに、男児の勉強する時です。すなわち、朝早くから夜遅くまで一生懸命勉学するという意味です)」のように、早朝鶏の鳴き声とともに起き、昼も夜も刻苦(こっく)勉励しました。五年間、夜就寝時に服を脱ぐことをさえしませんでした。

その時範仲淹の食事もとても質素で、簡単なものでした。一日に一度お粥を作り、それを冷まして、固まったら四つに切り分け、朝と夜に二つずつと、少しの細かく切り刻んだお漬物と一緒に食べていました。このことは後に「断齏画(だんせいかく)粥(しゅく)」との四字熟語になりました。その四字熟語の意味は、貧しい暮らしをしながらも勉学に励むことです。

その貧しい生活ぶりを見た一人の同窓は、気の毒に思い、ご馳走を持って来てあげました。しかし、数日後にまた訪ねてみると、そのご馳走はそのまま置かれ、少しも手を加えられていませんでした。同窓にその訳を問われて、範仲淹は「もし今、このご馳走を食べてしまえば、後日は、恐らく二度と自分の漬物とお粥を飲みこめなくなるからです」と答えました。

このように、範仲淹の生活はとても清貧でした。その清貧さを以って、自分の志を練磨していました。

ある日、同窓たちと一緒に出かける途中で一人の占い師に会いました。同窓たちが皆その占い師に占ってもらっていたので、範仲淹も尋ねました。「私が将来優秀な宰相(さいしょう)になれるかどうかを占ってもらえませんか」。占い師はそれを聞き、「いきなり宰相になるなんて」と思い、しばらく黙ってから、笑いながら「これは、これは、大きなことを言うのですね。なぜ、そんなに宰相になりたいのですか」と答えました。それは宰相になど到底なれない口調でした。

それを聞いて、範仲淹はすぐ「優れた宰相になれないならば、良医にはなれるのでしょうか」と言い直しました。今度は、優秀な医者になりたいのです。占い師がますます理解不能という顔になりました。

なぜなら、古代では、医者と教師との二つの職業はとても清貧な職業でした。収入は僅かなものでした。教師は生徒を教えますが、学費を求めません。生徒が自分の家庭の経済状況に合せて、自由に学費を払ったり、払わなかったりできます。

同じように、古代の医者も、病人に診療してあげても、医療費用を請求しません。病を治すことが天命であり、当たり前なことだと思っていて、病人や怪我人を治し、助けていました。絶対に、自ら患者に「いくらいくらの治療費を払いなさい」と言わないのです。

ある知人の祖父もそのような医者でした。診療所を開き診察しますが、絶対に、「いくらいくらのお金を払いなさい」と言いません。玄関の所に、小さい箱を置いただけです。つまり、患者さんは病気を見てもらってから、「この医者は悪くない」と思っているのでならば、小箱に自由にお金を入れることができます。金額も自由です。そのように、「治療費をください」と絶対に言いませんでした。

ゆえに、古代では、医者と教師という職業は貧しい職業ではありますが、社会の人々に尊敬される職業であったのです。徳の高い職業でした。

それだから、占い師には、不可解に思えたのです。なぜかというと、最初は、いきなり、宰相になれるかどうかを聞いたので、その権力や富を得て栄える宰相で、とても高い地位なのに、突然、「貧乏の医者になろう」とまで落としていたからです。

戸惑う占い師が思わず、その訳を聞きました。すると、範仲淹は答えました。「優秀な宰相は人々を助けられますが、良医も人を救えます。だから、もし私が宰相になって天下の民衆を助けることができない運命であれば、よい医者になりたいです。良医になって、人々の病気を治し、傷者を助け、人々を救いたいと思っているからです」。

占い師はその言葉を聞き、とても感動・感心しました。そこで、「あなたの心は本当の宰相の心です」と範仲淹に言いました。つまり、「あなたは今まだ宰相ではありませんが、あなたのその心はすでに宰相の心になっていました」という意味です。

それから、8年の苦学を経た範仲淹は進士(しんし)に及第(きゅうだい)して官僚となり、後に、本当に宰相になりました。

官僚になった範仲淹は約束通りに、母親を迎え入れて孝養することにしました。当初の、母親に10年待ちなさいとの誓いは、見事に8年で成し遂げました。その成功は、範仲淹に厚い徳行があったからこそのもので、孝行の心が呼び寄せたものです。さらに、その天下の民衆に貢献する愛心が後の成功を呼び寄せたのです。

つまり、父母に対する愛を、天下の人々にまで広げたのです。範仲淹はその一生で多くの功績を作り上げ、後世まで名声が残り、人々に敬愛されていました。

範仲淹の官僚生涯にもいろいろ大きな起伏がありましたが、決して、その一時の不遇のためにくよくよしませんでした。常に、天下を案じていて、一身を顧(かえり)みなかったのです。傑作の『岳陽楼記』のなかで、「不以物喜、不以己悲(物を以つて喜ばず、己を以つて悲しまず)」や「先天下之憂而憂、後天下之楽而楽(天下の人の憂いに先んじて憂え、天下の人の楽しみにおくれて楽しむ)」との人心を奮い立たせる、雄大豪壮な名句を書き残しました。

この詩句は、正に、範仲淹の偉大なる博愛の映し出しです。範仲淹自身では質素・倹約な生活をしていて、少しも贅沢せずに、自分の収入を、貧苦の人を助けることに惜しまずに出し切っていました。

最初の頃に全く受け入れてもらえず、冷たく接していた範家にも、過去をすべて水に流して、「徳をもって怨みに報いる(うらみのある者を憎まず、かえって恩恵を施します)」との言葉のように、まったく相手を憎まず、かえって、恩恵を施したのです。範仲淹は一族に多くの援助をしました。さらに、故郷に、千ムー(土地面積の単位。1ムーは6.667アール)の畑を購入して、家族、親戚などの一族に分けて、耕させ、その収入で生活させていました。そのようにして、範仲淹一人で、三百もの家庭を養いました。

故郷にある寺院がありました。若い頃の範仲淹がそこに下宿して、勉学したことがありました。ある日、勉学する貧しい範仲淹がお寺のある樹の下に、穴があることに気付きました。穴を少し掘ってみると、なんと中から、銀貨がいっぱい入っているつぼが見つかりました。しかし、とても貧しい範仲淹がこのきらきらの銀貨を見ても、まったく心が動きません。直ちに、その銀貨の入っているつぼを元のように埋めておきました。

それから、長い年月が経ちました。範仲淹も高官になっていたある日、その故郷の寺院から人が訪ねてきて、範仲淹に寺院の修理に布施をしてほしいと頼んできました。範仲淹はすぐ手紙を書いて、来た人にそれを持たせて、寺へ帰させました。寺院の人が寺に帰ってから、手紙に教えられた通りに、庭のある樹の下を掘って見たら、本当に、銀貨がいっぱい入っているつぼが見つかりました。そして、そのお金を使って、古びた寺院を修復することができました。

この逸話からでも範仲淹の立派な人柄が窺われます。その徳行は、官僚として出世してからも変わりませんでした。範仲淹は、一生清貧な暮らしぶりで、肉を食べませんでした。奥さんや子女まで玉器(ぎょっき)を見たことがなく、華美の衣装も着たことがありませんでした。範仲淹は財産を以って、家系の伝承をしませんでした。財産をすべて貧しい人々に施していました。

さらに、範仲淹の蘇州南園(なんえん)の家(現在では、中国江蘇(こうそ)省蘇州(そしゅうし)市姑蘇(こそ)区にある蘇州中学の場所がそれです)が、風水師に「この家の場所の風水がとてもよいので、子孫代々出世できます」と言われたので、自分の範家ではなく、国家の人材の育成のために、範仲淹はあえてその家を義塾の場所として国に寄付して、そこで義塾を作って、儒家の教育を押し広めました。

そのようにして、範仲淹は孝・悌を以って、徳を積むことを以って、家系の伝承をしていきました。このことは、まさに、司馬光が仰っていた「子孫に財産を残せば、子孫がそれを守れないかもしれません。子孫に書物を残せば、子孫がそれを読まないかもしれません。それより、徳を積み、それを子孫に残し、陰徳で子孫を守るほうがよいのです」とのお言葉のようです。

範仲淹はとても厚い徳を積んでいたので、範家一族の皆に尊敬されていました。一族の中に何か揉め事があったときには、仲介する人はいつも範仲淹のことを言及します。範仲淹の言行に比べれば、今、この僅かな財産や利益のために、揉めている自分たちが恥ずかしく思い、揉めている双方が慚愧(ざんき)な気持ちになります。

範仲淹の息子は、範純仁(じゅんじん)、範純佑(じゅんゆう)ですが、二人とも立派な孝子です。特に、範純仁は範仲淹の晩年の世話をとてもよくしていました。範仲淹が晩年、病気になったときに、範純仁は父親の世話をするために、二度と朝廷からの招聘(しょうへい)を断り、官位を辞退していました。家で年配の父親の世話に専念していました。範仲淹が亡くなってから、今度病気である兄の範純佑の看病をすることにしました。その間にさらに二回ほど朝廷からの官位を辞退していました。

範純仁は「どうして、食(しょく)禄(ろく)を重んじて、父母を軽んじることができようか。いけません」と言っていました。それは現在の言葉で言えば、すなわち、親孝行が第一重要であって、事業や仕事はその次です。

それなら、親孝行は仕事の邪魔になったでしょうか。ぜんぜん違います。後に、範純仁も宰相までを務めました。父親同様に、優秀な大臣でした。古人が述べていた「忠臣出孝子之門(忠臣は必ず孝子の家から出る)」の言葉の通りです。範仲淹は孝悌を以って、家系を伝承していました。鑑として、自らが聖賢の姿を子孫に示したのです。その親の背中を見た子孫も自然に徳行がある君子になれます。

ゆえに、範仲淹の子供は皆出世して、範家は、800年もの間に代々繁盛して衰えませんでした。

浄土宗13代祖師の印光大師も讃嘆されていたお二人ですが、それは、中国歴史上で家族繁盛できたのは、一番目は、孔子です。今でも衰えていません。二番目は範仲淹です。800年間の繁盛を保ちました。これはすべて先祖が厚い徳を積んでいたからです。

簡単解説の内容は楊淑芬(ようしゅくふん)居士先生の「弟子規」、成徳法師(蔡礼旭<さいれいきょく>先生)の「幸福人生講座」などの講義内容に参照してまとめたものです。

一部の訳文は念仏人さんのブログによります、心から感謝いたします。

ブログをご覧になっている皆さんとご一緒に学ぶことができて、本当にうれしいです。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます