2011年の秋に、小樽方面からニセコ方向へ車を走らせた。その途中、偶然見つけた工房を訪ねた。「FAF フロンティアアートファーム」は、数多くの受賞歴がある、陶芸家の林御夫妻が主催されている工房だ。

屋外には、金属製の作品が置かれていた。

この工房は、廃校になった旧寒別小中学校を利用しており、外部では羊なども飼育されていて、とても長閑な雰囲気である。陶器の小物を購入し、工房を後にした。

ニセコを廻って札幌へ戻る途中、ポルシェ356を発見。本物だろうか?それともレプリカか。

ホイールキャップはポルシェのオリジナルのようだが・・・。

「FAF フロンティアアートファーム」

北海道虻田郡倶知安町寒別103

トップの写真は青森県十和田市の「十和田市現代美術館」前にある、「アート広場」常設の草間彌生氏「愛はとこしえ十和田でうたう」の施工中の写真だ。訪ねたのは2009年であった。九州の福岡でも大きな「カボチャ」を見た。これで2度目である。その他「少女」「犬たち」「キノコ」が設置されていた。

この巨大なおばけ達は、4人からなるドイツのアーティスト集団インゲス・イデーの作品「ゴースト」「 アンノウン・マス」である。白いおばけが「ゴースト」。白い箱建築の屋根からちょっと垂れているのが「アンノウン・マス」。因みに白い箱建築はトイレだそうだ。おばけに覗かれている。

こちらはオーストリアのエルヴィン・ヴルムによる「ファット・ハウス」「ファット・カー」。作業されている方が沢山いらっしゃったので、さすがに近くでは撮影出来なかった。

青森県は隣の県だが十和田市までとなると、東京へ行く方が時間的にも金額的にも少なくて済む。この時は西沢立衛氏の建築の良い写真が撮れなかった。また行こうと考えているが、近くて遠い青森県十和田市への建築探訪はいつになるやら・・・。

現在札幌市内において「札幌国際芸術祭2014」が開催されている。ゲストディレクターとして元YMOの坂本龍一しが参加予定であったが、癌闘病の為キャンセルとなってしまった。良くなることを祈っております。個人的にも、かなり大変な毎日を送っているのだが、何とか時間を作り、近場の会場へ足を運んだ。北海道立近代美術館でも多くのアートを見ることが出来、いくつかは写真撮影も可能だ。

Subodh Gupta氏のLine of Control(1)は何か異様な迫力で迫ってくる。

札幌市立大学近くの芸術の森会場、イサムノグチ氏モエレ沼公園会場なども行かなくてはと思うものの、来週末には終了してしまうので少々焦り気味だ。

横浜でもトリエンナーレが開催中である。こちらもじっくりと巡ってみたいものだが…。

少し時間が経ってしまったけれど、去る7月13日、14日の2日間、札幌の隣、江別市においてイベント「やきもの市」が開催された。江別市と言えば、北海道の建築業界関係者にとってはレンガで有名な街である。上遠野邸のレンガもこの街で焼かれたものだ。そのイベント期間中に、大学院時代の友人、同級生達が大正ロマンを感じさせる古民家の中庭を使ってインスタレーションを行った。タイトルは「街のしずく広場」。広場活用のプログラムがしっかりと構築され、とても良い空間だった。まずは写真を載せたいと思う。

この民家への入口は、門により閉ざされ感が有るのだが、門自体にも歴史を感じるので、なかなかドラマチックだ。

期待感を膨らませて中に入ると、植物のフキの生育をコンセプトの題材とし、「過去」「現在」「未来」の3つに分けた空間が待っていた。その3つの空間は植物の生育を基本とした年単位で分けられており、とても面白いものである。境界線に札幌軟石を再利用するなど、人々の心を掴む要素もたっぷりだ。

ただ単に、この空間に身を置くだけでもほっとするのだが、コンセプトやメッセージを読むと、このインスタレーションの意味をよく理解でき、一層良い時間を過ごすことが出来た。

しかも、椅子に座って視線を動かすと、歴史的建築物をいくつも見ることができるのである。

建物内では別のグループがショップや展示会を開催していた。

古民家も使ってこそである。

こちらの建築は木骨石造の倉庫建築で、写真展を開催していた。

中から通りを眺めてみると、実に初夏らしい風景が見られる。

今回のインスタレーションは1回限りではない、継続した活用が出来るサイクルを持ったものだ。来年も再来年も、その先もずっと継続出来るし、発展もさせられる。何より、居心地が良かった。インスタレーションの視点は、空間の寸法だけではなく、その場所の生態系、歴史、未来へのメッセージと多くの項目に向けられている。その上で太い幹であるコンセプトが創られている。予算は無くても、才能や頭脳が有れば、いくらでもやりようはあるのだと、示してもらった。

さて今月末に、またしても超強行軍建築探訪を実施しようと目論んでいる。行先は熱海!

「まちあわせ」

インスタレーション:アトリエ・ワン

「建築はどこにあるの?7つのインスタレーション」展

東京国立近代美術館

今回の展示の中で最も建築っぽいものは鈴木了ニ氏の「物質試行51:DUBHOUSE」であろうか。原寸模型(トップの写真)とそのミニチュアの写真をアップしてみた。

「建築はどこにあるの?」

「ここにある。」

とても説得力があり、かつ力強い。原寸大模型に入ることが出来れば、なおのこと実感出来たと思う。

「物質試行51:DUBHOUSE」

インスタレーション:鈴木了ニ

「建築はどこにあるの?7つのインスタレーション」展

東京国立近代美術館

以下の写真は「座・高円寺」のものだが、中央をほんの一部切り取った部分が建築である。

写真が悪くて申し訳ないのだが、中央が少し黒ずんでいるのが分かるだろうか。建築はここにあった。

以下は「今治市伊東豊雄建築ミュージアム(仮)」の“スチールハット”の幾何学モデル。

導入部分から最後まで、面白い形態が続いていてとても興味を引かれる展示であった。

「うちのうちうのうち inside in」

インスタレーション:伊東豊雄

「建築はどこにあるの?7つのインスタレーション」展

東京国立近代美術館

床上の赤い縞線は天井から放たれるレーザーの光で、カタログによると内藤氏が建築現場で用いられる墨出し用のレーザーを見て、その美しさを美術館内で表現したものということである。カタログの写真ではダンサーがこの光の下で踊っており、幻想的なのだが…。悲しいかな今回は1人でこの空間に入った。たまたま前後に客も居ない。という訳で、実に面白くない写真となってしまった。(もっとも他の客を写した写真は堂々とUP出来ないが。)このレーザー光の下で形創られる立体を見たかった。

「赤縞 Akajima [Red Stripes]」

インスタレーション:内藤廣

「建築はどこにあるの?7つのインスタレーション」展

東京国立近代美術館

メキシコから里帰りしたこの絵の題材は“核爆弾”ということで、暗い雰囲気ではあるが、岡本太郎氏のこんな大きな絵画はやはり相当の迫力で迫ってくる。実はここは嘗て駒沢の現場に通う通勤の経路であった。毎日見ていたら疲れてしまうかもしれない。

今年もpenkou師匠に課題を見ていただく日が近付いてきた。DOCOMOMO建築に選定された名モダニズム建築にリニューアル案を加える課題である。学生の皆はモダニズム建築と真剣に対峙する。

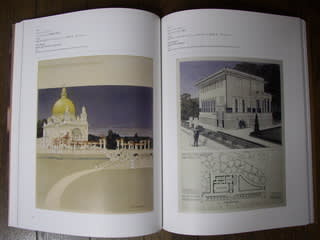

モダニズム建築を見たり考えたりする機会というのは、割と多いように思う。しかしモダニズム以前、ちょうど「分離派」の時期などに接することは少ないのではないだろうか。前述の「クリムト、シーレ ウィーン世紀末展」でオットー・ワーグナーの自筆パースを見ることが出来た。以下の写真の左「シュタインホーフの教会(草案)」である。

トップの写真左、「第6回ウィーン分離派展“日本特集”のためのポスター」も展示されていた、図録中にあるワーグナーの他の2点は残念ながら展示されなかったが、自分にとっての初“ウィーン分離派”体験だった。ポストモダンの時期に学生だった自分には、とても惹かれるものがある。上写真右「第二のワーグナー邸」はモダニズム建築の王道といった感があるが、制作年が1912年と新しく、頷けるところだ。実物を見たかった。

「大地の芸術際」の正式参加作品では無いこのカフェが、菊池歩さんの作品だと知ったのは札幌に帰ってからであった。麦わら帽子を銀色に塗って椅子の背に取付けてあるだけなのだが、目にするとまず「?」マークが頭に浮かぶ。その後皆で帽子を被り珈琲などを飲む風景を想像して、思わず笑いそうになった。

菊池さんは戦っている。中平の方々も、キナーレの職員の方々も戦っている。様々な経緯があるのを知ったのも帰札してからであったのだが、そんな事情も関係なく人を笑顔にするカフェだ。朝早すぎて、珈琲は飲めなかったのだが。

この巨大看板自体はジョン・クルメリングのデザインだが、階段が付いていて上ることが出来る。あたかも展望台のようだが周囲は高い山ばかり。何を見るのだろうか。

「ステップ・イン・プラン」

製作者:ジョン・クルメリング(テキストデザイン浅葉克己)

制作年2003年 新潟県十日町市池尻

現在は乾燥が進み、臭いも無い。ひび割れが良い感じだ。こんな展示は美術館の方でも初の経験であろう。水と土の芸術祭は12月まで開催されている。回を重ね、大地の芸術祭と双璧のイベントとなって欲しい。

「土の一瞬」

制作者:久住有生 制作年2009年 新潟市中央区西大畑町5191-9新潟市美術館内

草間彌生さんの黄色いかぼちゃのオブジェを買ったことがある。3千円くらいで買える小さなものだが、置く場所に困る。どこに置いても浮いてしまうのだ。「花咲ける妻有」も思い切り浮いている。第2回作品にもかかわらず、今回の公式ガイドブックの表紙にもなっている。単体での個性は強烈だ。他の追随を許さない。しかしながら個人的思いとしては、この空間だけ異次元に放り込んでほしい。

「花咲ける妻有」

制作者:草間彌生 制作年2003年

新潟県十日町市松代3743-1

第3回で好評を博した「こころの花」の作者は菊池歩さん。何と当日は受付にいらっしゃって、お話しすることが出来た。この「こころの花」の雰囲気同様の優しい方だった。今回「こころの花」は大地の芸術祭参加作品とならなかった。世の中には理不尽な存在が多くあり、自分なんぞも時々出っくわす。そんな理不尽な状況にはまっても、本物であれば生き残る。そうして開催された今回の「こころの花」であった。生き残るどころか、3万本だった前回よりも多い5万本の花が咲いていた。菊池さんと地元中平集落の方々の熱意と人間性を感じる素晴しい展示会場に、是非足を運んでいただきたい。

「こころの花」

作者:菊池歩 制作年:2006年/2009年

新潟県十日町市中平集落内