タカサゴユリ

夏になると兵庫の高速道路の斜面にたくさんのユリの花が見られるようになってきた。

最初のころはテッポウユリと思っていたが、聞いたところタカサゴユリと教えてもらった。

ここ20年の間に一気に増えてきたようだ。

タカサゴユリはもともとは台湾固有種。

台湾では低地から海抜 3000mまでみられ、台湾の花として保護されている。

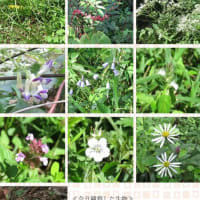

花はテッポウユリに似るが、花弁の外側に赤紫色の筋がある。

日本には1924 年に園芸用として輸入され,

その後野生化したので、日本各地で見られるようになった。

1つの蒴果には1000から1500個の種子があり、種子はポテトチップスのように薄く、周りに翼を持ち、散布しやすい形をしてる。

こうして、どんどん増えていった。

繁殖力が強いのだが、同じ場所で咲きづづけと連作障害をおこし、枯れてしまうそうで、

咲いて枯れ、別の場所で咲くという様子から「旅する花」とも。

タカサゴユリとシンテンポウユリ

タカサゴユリとみていたが、紫色のすじがない。

花が紫赤色を帯びず、白色なのはシンテッポウユリ。

シンテッポウユリはタカサゴユリとテッポウユリの交配により日本で1951年に作られた園芸種。

シンテッポウユリも野生化して各地で見られるようになってきているとか。

今回は、里山に向かう道すがらのユリの花

紫赤色を帯びないものが混じる場合はこのシンテッポウユリではないかと。

画像はシンテッポウユリと判断したが。

タカサゴユリかシンテンポウユリかは詳しくは遺伝子で!外見からではわからないのが多くなってきた。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます