■■サンティアーゴ・デ・コンポステーラへの道とヨーロッパ■

フランスからエスパーニャの北西の果ての地までおよぶ巡礼の旅には、私はいたく心惹かれている。で、しつこく、ふたたびオマージュを記すことにする。

*このブログの記事〈「聖人の墓参り」への長い巡礼旅〉と〈「サンジャックへの旅」へのオマージュ〉を参照のこと。

1 人は巡礼をする動物である

私は罰あたりなので、まだ巡礼というものを経験していない。「日々たどる人生こそ巡礼」などと嘯いている(冗談)。

だからこそ、遍路の苦しさを考えずに、能天気に巡礼に憧れている。巡礼という行為そのものよりは、巡礼の道と道沿いのたたずまい、そして古刹(歴史のある寺院や神社)と茶店や休憩所、そこで働く人びとに。

日本では、たとえば四国の巡礼道の遍路とか、熊野古道歩きの旅などが、ドラマや旅番組の題材や背景で頻繁に取り上げられる。巡礼の旅こそは、人生への自己省察・内省の旅となるから、人びとの苦悩や心理の変化、絡み合いを描くためには格好の場となるからかもしれない。

同じように、ヨーロッパでも古来からの巡礼道の旅や風景が物語のテーマやシーンとして採用されることがあるはず・・・と私は思っていた。それも、イェルサレムとかローマへの巡礼ではなく、「鄙びた辺境の旅」の趣があるものを探していた。

しかるところ、フランスの映画作品のなかに《サンジャックへの道》があることを知った。

物語は、深く仲たがいをしている兄妹弟を中心とする巡礼仲間の旅を描く。主人公の兄妹弟は、ぶつかり合いながら、互いの個性や生き方を受け入れ、家族の絆を再確認する。そして、仲間たちの友情がはぐくまれていく。

個性のぶつかり合い、それぞれの人生観の吐露と衝突・交錯は、いかにもフランス映画が得意とするテーマである。

聖地への巡礼は、日本とヨーロッパだけでなく、世界のいたるところにあるようだ。

イスラム圏でもメッカやメジナへの巡礼の旅があるし、インドではヒンドゥー教徒が古代から続けてきた、ガンディス河口への巡礼がある。ティベットにもある。

とはいえ、日本のように複数の神社や寺院をそれぞれ均等に詣でて回る旅もあれば、イスラム教やキリスト教のように基本的に単一の目的地をめざす旅もある。とはいえ、近代・現代まで続いている巡礼旅は、宗教の教義や原則にかかわらず、それほど厳密に「ひたすら1つの聖地をめざす」というものではないようだ。

苦行めいた経験をともなう冒険旅行、自分を見つめ直す旅という側面が強いような気がする。

自然物であれ、崇拝・礼拝の対象であれ、苦難に満ちた長い旅によって、信仰心を固めたり、自己浄化や自己省察をおこなったりすることになるのかもしれない。

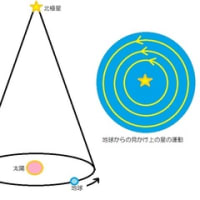

冒険的に長い旅をするのは、地球上の生命・生物の基本的な傾向なのだろう。人もまたしかり。で、歴史上は、制度としての宗教や宗教組織ができてから以降は、長い旅や遍歴という人間本来固有の行動スタイルを、宗教的な帰依や信仰心、精神修養・自己省察などの意味を込めてフォーマライズしたのだろうと思う。

人は旅をする生き物であって、組織立ち制度化された宗教が出現してからは、旅のうちのある部分を巡礼遍路としてカテゴライズしたのではないか。

つまり、人は巡礼をする生き物なのだろう。

2 長い冒険旅行を企図する

《サンジャックへの道》がフランス映画であることは、私には「やはりな」と思うところがある。

フランス人といえば、徒歩にとどまらず、自転車や自動車、さらにはスキーやスノウボードなどによる遠距離のレイスを仕組み企画したがる傾向が見られる。というか、自転車ロードレイスの〈トゥール・ドゥ・フランス〉、〈パリ=ダカール耐久自動車レイス〉〈ルマン〉などを筆頭に、マウンテンバイクによる峻厳なアルプス越えレイス、ピレネー越えレイス、徒歩や走りによるマラソン型の山岳越えレイス、アンデス縦断徒競争など、有名な競走が数え切れないほどある。

ヨーロッパ人はいったいにそうかもしれないが、フランス人は長い耐久レイスの旅への挑戦が好きなように見える。

してみれば、現代にろちわけフランスからの《サンティアーゴ巡礼》が活発になったのも、むべなるかな。

さて、フランスのどこかを出発点とする限り、エスパーニャ、ガリシア地方の北西部、サンティアーゴ・デ・コンポステーラへの巡礼の道の距離は1000キロメートルを超える。基本コースとしては、エスパーニャとスランス両国にまたがる旅で、フランスの中央山岳地帯や北西部の町から出発するコースが多いという。

ところが、まだ遠くのパリやシャンパーニュ、さらにはベルギーとの国境を超えてフランドゥルから、さらにネーデルラント国境を超えてアムステルダムから始める人びともいるとか。あるいは、ドイツ国境を超えてライン地方やザクセンとかフランケン地方から始まる旅もあるし、遠くははるかポーランド(東欧)やハンガリア、ルーマニア(南欧)から出発する遍路旅もあるという。

気が遠くなるような、4000キロメートル、6000キロメートル以上におよぶ旅となる。

バルカン半島からだと、イェルサレムへの巡礼の方が、まだずっと近いだろうに。それでも、遥かヨーロッパを横断するような巡礼に挑戦する若者もいるらしい。

これだけの長い旅を1回の旅行で達成するのはかなり難しい。そこで、日本の四国巡礼のように、巡礼の区間をいくつかに分割して、今回は「ここからここまでの○百キロメートル」「次の旅では・・・」と貯金方式で完遂する人たちもいるとか。

ところで、フランスでもエスパーニャでも(基本となるコースは決まっているが)巡礼旅のコースの取り方はいろいろオプションがあるらしい。とりわけコースが多様化しているのは、フランス国内だという。

《サンジャックへ道》では、フランス中央高地のルピュイから出発したが、ナントやボルドーから、ブルターニュ地方から始める場合もあるし、ルピュイからのコースで始めたが途中からギュイエンヌの大西洋側に道を取って、ナントやボルドーからのコースに乗り換えることもあるようだ。

映画でも、ピレネー越えのコースの取り方、そのあとのコース取りで、ルピュイからのコースの標準からはずれて歩いたようだし。

3 聖ヤーコブ(サンティアーゴ)伝説

聖ヤーコブは、イエス・キリストの12人の弟子=使徒の1人となったということだから、ローマ帝国=帝政が樹立されてからまもなくの頃に生きていたということになる。ガリラヤ湖の漁師だったが、キリストによって使徒としてスカウトされたという。

伝説では、やがてローマ帝国の領土となったヒスパニア(イベリア半島の地中海沿岸地帯)方面に伝道活動をおこなったのちに、イスラエルの地に帰還した。だが、ユダヤの王、ヘロデによって処刑された。つまりは、中東の地で死没した。

ところが、中世ヒスパニアの民衆伝承では、サンティアーゴはイスラエルの地に戻らず、ヒスパニアにとどまって各地で伝道活動を続けたという物語になっているらしい。そして、イベリアの北西の果て、ガリシアの地で歿し、そこに葬られたという。

また一説には、イスラエルで死没したのち、遺骨が伝道活動したヒスパニアのガリシアに送られて、墳墓に埋葬されたという。

この伝説は、その後、レコンキスタ(領土再征服)によってイスラム勢力をイベリアから駆逐しようとていたガリシアやレオン、カスティーリャの君侯によって政治的に利用されることになった。異教徒討伐運動のシンボルとして、つまりは、再征服戦争にキリスト教派領主や民衆を動員するために、サンティアーゴ墳墓(遺骨)伝説はキリスト教徒の政治的・イデオロギー的アイデンティティの旗印として利用されることになった。

映画にもあるように、サンティアーゴは、こうした人びとによって、「ムスリムの虐殺者・討伐者」としての地位、イスラム教徒殺しの守護聖人に祭り上げられてしまった。

ガリシア地方の君侯、さらにはレオン・イ・カスティーリャの王権によって、墳墓とされた遺構は祀られ、近くに大規模な修道院(院長は司教=伯爵)が建設され、そこにはヨーロッパ各地から聖職者・修道僧や信者たちが参集した。長い遍歴を経て訪れて、サンティアーゴの秘蹟を礼拝した。

9世紀にはガリシア地方やレオン地方、カスティーリャ地方からの巡拝の人びとが訪れるようになった。

やがて、イベリアでの異教徒討伐=十字軍運動を支援するために、ローマ教会=教皇庁が、サンティアーゴ・デ・コンポステーラを巡礼の聖地として認めた(10世紀半ば)。

イェルサレム、ローマに次いで3番目の巡礼聖地の認定。

それからは、山賊や野盗、悪辣な領主たちがひしめく危険な悪路を、遠くから巡礼に訪れる信者たちが激増したという。山賊による襲撃や領主による妨害(高い通行税)にもかかわらず、多くの人びとが遍路したという。当然、運悪く、殺されたり、病死したりする人びとも多かった。

巡礼者を手厚く支援する聖職者の活動もあったようだ。

4 何を求めて巡礼の旅をゆくのか

それにしても、人びとは何を求めて苦難の長い巡礼の旅に出るのか。

中世であれば、自分の信仰心=アイデンティティを確かめるため、自分に苦難を課すという答えが提示されるかもしれない。

しかし、それは型どおりの「事象の上っ面」をなでるだけの「答え」にすぎない。

社会学や社会史は、宗教とか信仰の奥にある人びとの「生の欲求」「目的」まで掘り下げなければならない。

「信仰」とか「宗教」というのは、外形にすぎない。人びとは宗教や信仰心というものに何を期待・仮託したのだろうか。

宗教というものが、およそ人びとにとって受動的な教条や束縛でしかないものであるというなら、そういう答えも成り立つだろう。だが、それが「心の安定」や「精神的平穏」であっても、そのことによって日常生活を送り苦悩や労苦に耐える何ものかを得られるとしたら、それはそれとして「見返り」である。

巡礼の旅は、苦難と危険に満ちたもので、日常生活の労苦や悩みや恐れなどとは次元の違う試練であっただろう。しかも、日常生活が宗教によって影響され、規制されたものであれば、そのような日常の次元に属する宗教や信仰の実践とは異なる何かを得るためのものでなければならない。

そうでなければ、苦難を続ける意味がないし、意欲や動機を保つことはできないだろう。

まして、現代社会の人びとが巡礼に挑戦する(耐える)目的は何だろうか。

たしかに、映画《サンジャックへの道》が描くように、巡礼の参加者は、はじめはきわめて現世的で世俗的、自分の都合や利害に促されて、巡礼の旅に踏み出す。

だが、1000キロメートル、延べ1か月以上の長く苦しい旅を続けるうちに、自らに「何のためにこんな苦労を引き受けたのか、続けるのか」という疑念に駆られるに違いない。

映画作品では、宗教的・信仰心上の理由をもって巡礼の旅に出た者は、1人としていない。

死去した母親の遺産を受け取る資格を得るためとか、憧れの女性と親密になるチャンスをつかむためとか、失読症を克服するためとか、進級の記念として何か達成感を得たいとか・・・などである。そして、旅のインストラクターにしてからが、それなりに高額の報酬を得るためだった。

ところが、苦しい山岳の道をゆく苦難に耐え、足の痛み(マメや筋肉痛)に耐え続ける意味を、まさに旅を何日も続けるうちに自らに問いかけるようになる。

してみると、人びとははじめにそう意識するわけではないが、日常生活を離れて特殊な苦難に耐える日々のなかで、人生とか生き方とか、日常生活のリズムのなかでは切迫感をもって深く考えないことを考えるために旅を続けるということになるようだ。

それが、「日常的構造からの脱却」ということなのだろう。

楽チンな旅では、この脱却が今一つというか、かなり浅くなるので、難路を歩き続ける旅に出るのかも。

フランスからエスパーニャの北西の果ての地までおよぶ巡礼の旅には、私はいたく心惹かれている。で、しつこく、ふたたびオマージュを記すことにする。

*このブログの記事〈「聖人の墓参り」への長い巡礼旅〉と〈「サンジャックへの旅」へのオマージュ〉を参照のこと。

| サンティアゴ巡礼の道 (とんぼの本) |

| 檀 ふみ,五十嵐 見鳥,池田 宗弘 | |

| 新潮社 |

| 聖地サンティアゴ巡礼 世界遺産を歩く旅 |

| 日本カミーノ・デ・サンティアゴ友の会 | |

| ダイヤモンド社 |

1 人は巡礼をする動物である

私は罰あたりなので、まだ巡礼というものを経験していない。「日々たどる人生こそ巡礼」などと嘯いている(冗談)。

だからこそ、遍路の苦しさを考えずに、能天気に巡礼に憧れている。巡礼という行為そのものよりは、巡礼の道と道沿いのたたずまい、そして古刹(歴史のある寺院や神社)と茶店や休憩所、そこで働く人びとに。

日本では、たとえば四国の巡礼道の遍路とか、熊野古道歩きの旅などが、ドラマや旅番組の題材や背景で頻繁に取り上げられる。巡礼の旅こそは、人生への自己省察・内省の旅となるから、人びとの苦悩や心理の変化、絡み合いを描くためには格好の場となるからかもしれない。

同じように、ヨーロッパでも古来からの巡礼道の旅や風景が物語のテーマやシーンとして採用されることがあるはず・・・と私は思っていた。それも、イェルサレムとかローマへの巡礼ではなく、「鄙びた辺境の旅」の趣があるものを探していた。

しかるところ、フランスの映画作品のなかに《サンジャックへの道》があることを知った。

物語は、深く仲たがいをしている兄妹弟を中心とする巡礼仲間の旅を描く。主人公の兄妹弟は、ぶつかり合いながら、互いの個性や生き方を受け入れ、家族の絆を再確認する。そして、仲間たちの友情がはぐくまれていく。

個性のぶつかり合い、それぞれの人生観の吐露と衝突・交錯は、いかにもフランス映画が得意とするテーマである。

聖地への巡礼は、日本とヨーロッパだけでなく、世界のいたるところにあるようだ。

イスラム圏でもメッカやメジナへの巡礼の旅があるし、インドではヒンドゥー教徒が古代から続けてきた、ガンディス河口への巡礼がある。ティベットにもある。

とはいえ、日本のように複数の神社や寺院をそれぞれ均等に詣でて回る旅もあれば、イスラム教やキリスト教のように基本的に単一の目的地をめざす旅もある。とはいえ、近代・現代まで続いている巡礼旅は、宗教の教義や原則にかかわらず、それほど厳密に「ひたすら1つの聖地をめざす」というものではないようだ。

苦行めいた経験をともなう冒険旅行、自分を見つめ直す旅という側面が強いような気がする。

自然物であれ、崇拝・礼拝の対象であれ、苦難に満ちた長い旅によって、信仰心を固めたり、自己浄化や自己省察をおこなったりすることになるのかもしれない。

冒険的に長い旅をするのは、地球上の生命・生物の基本的な傾向なのだろう。人もまたしかり。で、歴史上は、制度としての宗教や宗教組織ができてから以降は、長い旅や遍歴という人間本来固有の行動スタイルを、宗教的な帰依や信仰心、精神修養・自己省察などの意味を込めてフォーマライズしたのだろうと思う。

人は旅をする生き物であって、組織立ち制度化された宗教が出現してからは、旅のうちのある部分を巡礼遍路としてカテゴライズしたのではないか。

つまり、人は巡礼をする生き物なのだろう。

2 長い冒険旅行を企図する

《サンジャックへの道》がフランス映画であることは、私には「やはりな」と思うところがある。

フランス人といえば、徒歩にとどまらず、自転車や自動車、さらにはスキーやスノウボードなどによる遠距離のレイスを仕組み企画したがる傾向が見られる。というか、自転車ロードレイスの〈トゥール・ドゥ・フランス〉、〈パリ=ダカール耐久自動車レイス〉〈ルマン〉などを筆頭に、マウンテンバイクによる峻厳なアルプス越えレイス、ピレネー越えレイス、徒歩や走りによるマラソン型の山岳越えレイス、アンデス縦断徒競争など、有名な競走が数え切れないほどある。

ヨーロッパ人はいったいにそうかもしれないが、フランス人は長い耐久レイスの旅への挑戦が好きなように見える。

してみれば、現代にろちわけフランスからの《サンティアーゴ巡礼》が活発になったのも、むべなるかな。

さて、フランスのどこかを出発点とする限り、エスパーニャ、ガリシア地方の北西部、サンティアーゴ・デ・コンポステーラへの巡礼の道の距離は1000キロメートルを超える。基本コースとしては、エスパーニャとスランス両国にまたがる旅で、フランスの中央山岳地帯や北西部の町から出発するコースが多いという。

ところが、まだ遠くのパリやシャンパーニュ、さらにはベルギーとの国境を超えてフランドゥルから、さらにネーデルラント国境を超えてアムステルダムから始める人びともいるとか。あるいは、ドイツ国境を超えてライン地方やザクセンとかフランケン地方から始まる旅もあるし、遠くははるかポーランド(東欧)やハンガリア、ルーマニア(南欧)から出発する遍路旅もあるという。

気が遠くなるような、4000キロメートル、6000キロメートル以上におよぶ旅となる。

バルカン半島からだと、イェルサレムへの巡礼の方が、まだずっと近いだろうに。それでも、遥かヨーロッパを横断するような巡礼に挑戦する若者もいるらしい。

これだけの長い旅を1回の旅行で達成するのはかなり難しい。そこで、日本の四国巡礼のように、巡礼の区間をいくつかに分割して、今回は「ここからここまでの○百キロメートル」「次の旅では・・・」と貯金方式で完遂する人たちもいるとか。

ところで、フランスでもエスパーニャでも(基本となるコースは決まっているが)巡礼旅のコースの取り方はいろいろオプションがあるらしい。とりわけコースが多様化しているのは、フランス国内だという。

《サンジャックへ道》では、フランス中央高地のルピュイから出発したが、ナントやボルドーから、ブルターニュ地方から始める場合もあるし、ルピュイからのコースで始めたが途中からギュイエンヌの大西洋側に道を取って、ナントやボルドーからのコースに乗り換えることもあるようだ。

映画でも、ピレネー越えのコースの取り方、そのあとのコース取りで、ルピュイからのコースの標準からはずれて歩いたようだし。

3 聖ヤーコブ(サンティアーゴ)伝説

聖ヤーコブは、イエス・キリストの12人の弟子=使徒の1人となったということだから、ローマ帝国=帝政が樹立されてからまもなくの頃に生きていたということになる。ガリラヤ湖の漁師だったが、キリストによって使徒としてスカウトされたという。

伝説では、やがてローマ帝国の領土となったヒスパニア(イベリア半島の地中海沿岸地帯)方面に伝道活動をおこなったのちに、イスラエルの地に帰還した。だが、ユダヤの王、ヘロデによって処刑された。つまりは、中東の地で死没した。

ところが、中世ヒスパニアの民衆伝承では、サンティアーゴはイスラエルの地に戻らず、ヒスパニアにとどまって各地で伝道活動を続けたという物語になっているらしい。そして、イベリアの北西の果て、ガリシアの地で歿し、そこに葬られたという。

また一説には、イスラエルで死没したのち、遺骨が伝道活動したヒスパニアのガリシアに送られて、墳墓に埋葬されたという。

この伝説は、その後、レコンキスタ(領土再征服)によってイスラム勢力をイベリアから駆逐しようとていたガリシアやレオン、カスティーリャの君侯によって政治的に利用されることになった。異教徒討伐運動のシンボルとして、つまりは、再征服戦争にキリスト教派領主や民衆を動員するために、サンティアーゴ墳墓(遺骨)伝説はキリスト教徒の政治的・イデオロギー的アイデンティティの旗印として利用されることになった。

映画にもあるように、サンティアーゴは、こうした人びとによって、「ムスリムの虐殺者・討伐者」としての地位、イスラム教徒殺しの守護聖人に祭り上げられてしまった。

ガリシア地方の君侯、さらにはレオン・イ・カスティーリャの王権によって、墳墓とされた遺構は祀られ、近くに大規模な修道院(院長は司教=伯爵)が建設され、そこにはヨーロッパ各地から聖職者・修道僧や信者たちが参集した。長い遍歴を経て訪れて、サンティアーゴの秘蹟を礼拝した。

9世紀にはガリシア地方やレオン地方、カスティーリャ地方からの巡拝の人びとが訪れるようになった。

やがて、イベリアでの異教徒討伐=十字軍運動を支援するために、ローマ教会=教皇庁が、サンティアーゴ・デ・コンポステーラを巡礼の聖地として認めた(10世紀半ば)。

イェルサレム、ローマに次いで3番目の巡礼聖地の認定。

それからは、山賊や野盗、悪辣な領主たちがひしめく危険な悪路を、遠くから巡礼に訪れる信者たちが激増したという。山賊による襲撃や領主による妨害(高い通行税)にもかかわらず、多くの人びとが遍路したという。当然、運悪く、殺されたり、病死したりする人びとも多かった。

巡礼者を手厚く支援する聖職者の活動もあったようだ。

4 何を求めて巡礼の旅をゆくのか

それにしても、人びとは何を求めて苦難の長い巡礼の旅に出るのか。

中世であれば、自分の信仰心=アイデンティティを確かめるため、自分に苦難を課すという答えが提示されるかもしれない。

しかし、それは型どおりの「事象の上っ面」をなでるだけの「答え」にすぎない。

社会学や社会史は、宗教とか信仰の奥にある人びとの「生の欲求」「目的」まで掘り下げなければならない。

「信仰」とか「宗教」というのは、外形にすぎない。人びとは宗教や信仰心というものに何を期待・仮託したのだろうか。

宗教というものが、およそ人びとにとって受動的な教条や束縛でしかないものであるというなら、そういう答えも成り立つだろう。だが、それが「心の安定」や「精神的平穏」であっても、そのことによって日常生活を送り苦悩や労苦に耐える何ものかを得られるとしたら、それはそれとして「見返り」である。

巡礼の旅は、苦難と危険に満ちたもので、日常生活の労苦や悩みや恐れなどとは次元の違う試練であっただろう。しかも、日常生活が宗教によって影響され、規制されたものであれば、そのような日常の次元に属する宗教や信仰の実践とは異なる何かを得るためのものでなければならない。

そうでなければ、苦難を続ける意味がないし、意欲や動機を保つことはできないだろう。

まして、現代社会の人びとが巡礼に挑戦する(耐える)目的は何だろうか。

たしかに、映画《サンジャックへの道》が描くように、巡礼の参加者は、はじめはきわめて現世的で世俗的、自分の都合や利害に促されて、巡礼の旅に踏み出す。

だが、1000キロメートル、延べ1か月以上の長く苦しい旅を続けるうちに、自らに「何のためにこんな苦労を引き受けたのか、続けるのか」という疑念に駆られるに違いない。

映画作品では、宗教的・信仰心上の理由をもって巡礼の旅に出た者は、1人としていない。

死去した母親の遺産を受け取る資格を得るためとか、憧れの女性と親密になるチャンスをつかむためとか、失読症を克服するためとか、進級の記念として何か達成感を得たいとか・・・などである。そして、旅のインストラクターにしてからが、それなりに高額の報酬を得るためだった。

ところが、苦しい山岳の道をゆく苦難に耐え、足の痛み(マメや筋肉痛)に耐え続ける意味を、まさに旅を何日も続けるうちに自らに問いかけるようになる。

してみると、人びとははじめにそう意識するわけではないが、日常生活を離れて特殊な苦難に耐える日々のなかで、人生とか生き方とか、日常生活のリズムのなかでは切迫感をもって深く考えないことを考えるために旅を続けるということになるようだ。

それが、「日常的構造からの脱却」ということなのだろう。

楽チンな旅では、この脱却が今一つというか、かなり浅くなるので、難路を歩き続ける旅に出るのかも。