はじめに

ソ連・東欧の現存した「社会主義的レジーム」が崩壊してからは、マルクスの著作はあまり顧みられることがなくなった。ところが、最近になって、マルクスの《資本:Das Kapital》についての著作が目立つようになった。現在の世界経済危機のなかで、貧困や格差、金融暴走をもたらす「市場メカニズム」への批判が必要になったからだろう。

けれども、マルクスの《政治経済学批判の体系》の論理全体のなかに位置づけて(実際に著述・刊行された)《資本》の内容を吟味するような、専門的な研究はほとんどないように見える。というのも、そのような研究は、マルクスの成果と意味(《資本》で説明・解明されていること)をおさえながら、なおかつその限界を明確に画定しなければならないからだ。

マルクスのあれこれの個々の叙述(言説)を取り上げて、「これが資本主義の本質・本性をとらえている」とか「資本主義とはこういうものだ」と語るような扱い方は、この時代になっては、ほとんど意味はない。

マルクスの成果を持ち上げて誇示・称賛したり、十分に分析もしないで反論・批判する「イデオロギー空中戦」は、もはや願い下げだ。

理論的に言って、《資本》の叙述は、目の前の資本主義の現実に直接あてはめて「それが正しい」「いや、誤っている」とただちに評価できるようなシロモノでは、残念ながら、けっしてない。複合的な論脈を重層的に積み重ねて、はじめて現実の〈資本の支配〉〈資本の権力〉の認識に到達するはずのものなのだ。

著作のなかの政治的的プロパガンダに絡む部分、とりわけ資本主義の崩壊の可能性とか社会主義革命の必然性を導こうとする論脈は、できるだけ取り除いて、彼の認識・叙述を追いかけて、独特のカテゴリー体系に整序しなければならない。

そこで、そっくり全体としてどういう体系=内容で、実際の資本主義を解明・把握するためには、どこに限界があって、それゆえ、それを超えて歩むために、何が足りないのかを考究しなければならないのだ。

それは、中世後期から現代までのヨーロッパと世界の歴史に関する人類の英知全体と格闘しなけれなならないということになる。その意味では、フェルナン・ブローデルやイマニュエル・ウォラーステインの一連の研究は、マルクスたちが始めた作業の意味と限界を問い直す考察であるともいえる。

■1■ 政治経済学批判の体系構想―世界経済的文脈のなかに位置づけて

私は、今から30年ほど以前に、「世界システム論争」とドイツの「国家導出論争」の成果を受けて、この論題を研究していた。

中世ヨーロッパの秩序の解体過程をつうじて世界市場と世界貿易のシステムが形成されるという文脈のなかに位置づけて、ヨーロッパ諸国家体系と国民国家が出現していく歴史を追跡し、理論的に総括する作業をしていた。

この研究のために、その出発点として、マルクスの《政治経済学批判》の構想と《資本》が提起した理論や方法論、視座の意味と限界を見きわめる作業をおこなった。

もとより、世界経済の構造とその内部での国民国家の存在を理論的に把握するために、その予備的作業としてだった。

吟味は2つの道筋でおこなった。

1つは、マルクス自身の《政治経済学批判の体系》の構想はどういうものであったかを把握して、そのなかに《資本》の内容を位置づけてみるという作業工程。

もう1つは、世界経済の歴史をめぐる論争で提起された視座から、《批判の体系》と《資本》の意味と限界を探るという方途だ。

■イデオロギー批判の難しさ■

ところで、マルクスの著作は、とくに第2次世界戦争の結果、資料の多くがソ連・東欧レジームに保有されたために、とりわけソ連の政治的目的などが絡みつきながら文献研究、資料編集、出版公開がなされてきた。そのために、本来あったはずの叙述がメイキング(政治的意図による編集)によって再現・構成されていることが避けられなかった。

そこで、マルクスの著作を読むに際しては、論理構造や文脈を丹念に吟味して、つまり自分なりの「イデオロギー批判のフィルター」を通して、叙述や言説を再構成しなければならない。

政治的ヴェクトルによる変成は、出版編集者が厳格な公正さを保っていたとしても、不可避的に生じることもある。つまり、その編集者の、現実社会での課題意識や政策的立場が、なにがしか反映されてしまうということだ。

■《資本》の出版編集の来歴■

現代において刊行にかかわったソ連のマルクス/エンゲルス研究施設や科学アカデミーだけの問題ではない。そもそもマルクスが残した《資本》の原稿そのものが、雑然索莫とした覚書や草稿、注釈などの寄せ集めにすぎなかったのだ。マルクス自身は、自分が提起した問題の重さに押しつぶされて、本来の構想の10分の1もまとめられなかったのだ。

実際に《資本》を編集出版する作業は、第1巻についてはエンゲルス、それ以降はべーベルやカウツキーなどがどうにか形の上でだけ草稿やメモをまとめて、ようやく刊行にこびつけた。だから、マルクス自身の《政治経済学批判の構想》ないしプランとの関係、構想の意味を十分に検討する余裕がなかった。もちろん、彼らはいずれも誠実な社会科学者ではあった。

だが、そういう検討がないままに、むしろ政治的な理由、当時のドイツ社会民主党のなかで自分たちの政策綱領の理論的権威づけのために、出版にこぎつけたという事情もなくはなかった。

■考察の方法■

そこで、ここではひとまず、《政治経済学批判要綱》のプランを批判的に検討して、その体系に沿って《資本》で描かれた理論(カテゴリー体系)の意味と限界を画定することにしよう。

とはいえ、《要綱》を読んだ人はお気づきだろうが、その叙述と内容は非常に混乱している。覚書=ノートだから仕方がない。それに、後代の学者がその政治的立場や学術上の立場に束縛されて、意味文脈把握の難解なテクストを、自分の理解しやすいようにメイキングしてしまったのではないか、と考えざるをえない部分が頻繁に出てくる。

厳密に意味を取っていくと、論理や文脈に齟齬が出てくる部分が多いのだ。

それは、あるいはマルクス自身の混乱・混迷・困惑そのものだったかもしれない。それに、後代の研究者の混乱や思惑が絡むのだ。検討といっても、容易な作業ではない。むしろ、不可能というべきほどに困難な作業だ。

こうなると、現代世界で提起されている問題をより深く、体系的に理解できるようになる(と私が考える)視点や判断視座によって、強引に割り切って考察するしかない。

その場合、これを読む人はすでに《資本》を何度か読み通して、一通りの理解ができているものと予定する。だから、いきなり「『・・・』という見方や理論は」というような書き方になる。《資本》そのものの内容については解説しない。それぞれの見解や理論がどこに叙述してあるかも説明しない。

■政治経済学批判の体系の全体構想■

《要綱》には、マルクスが近代資本主義社会の〈経済学的解剖〉を全体としてどのような構成=体系において進めようともくろんだのか、について何度か記述されている。このプランも場所によって表記や内容項目の表示がまちまちだが、おおよそ次のような構成になっている。

①商品生産をもたらす特殊な社会的分業の編成について(商品=貨幣論)

②資本家的生産・流通の基本構造について(基本的な階級関係と資本循環、金融システムの基本編成)

③国家という形態でのブルジョワ社会の政治的総括(国家一般)

④国際(外国)貿易と国際関係

⑤世界市場(総体としての貿易世界)

というような5篇のプランになっている。ところによっては、②の内容をさらに2篇に分けるという表記もあるので、その場合には6篇プランになる。ここでは、話は少しでも簡単な方がいいので、5篇プランとしておく。

こうしてみると、実際に刊行されている《資本》で描かれているのは、物語全体の10分の1どころか、20分の1にも満たないかもしれない。

■2■ 《資本》に実際に叙述されていること

では、実際の《資本》ではどこまで、どのように叙述されているか。

■(1)■ 商品・貨幣論は世界市場を想定している■

第1巻では、

商品・貨幣論がまず描かれている。ただし、人間たちの生産物が「商品(Waren)」という特殊な歴史的形態をとるようになる社会的分業の歴史的構造、つまり、どのような仕組みの社会のなかで生産物は商品・貨幣となるのか、については、明確な結論は示されていない。

これについては、後代の研究者が、「要するににマルクスが言いたかったのは…」ということで、

自然成長的で無政府的な社会的分業のもとで、それぞれの生産者は個別の利害関心から、自分以外の人びとによる消費や使用を想定して、はるか彼方に離れた土地に住む人びとの需要を想定して、生産する。そうなると、自分たちの労働=生産活動が本当に社会の需要=必要に照応したものであったかどうかは、市場での交換(代金の受け取り)ののちになってからしか、わからない。

こうして、商品という形態は、社会的分業体系のなかでの個々の労働=生産の位置づけとかそれらの相互の内的連関を、市場での交換関係をつうじて表現するシステムを意味しているという

ということになる。

比較的狭い範囲の共同体の内部での生産と消費は、どこのだれにどれだけを供給するかは、事前にある程度正確につかむことができる。ところが、互いに遠隔地での消費をめざして生産する場合には、生産と(交換・分配)消費は人的にも、時間的にも、空間的にも遠く分離するようになる。生産と分配・交換と消費の間には、おそろしく長くて複雑な媒介物が介入するようになる。つまり、生産した商品が受容しうる価格で売れるかどうかは、そのとき、その場になってみないとわからない。

そこにギャップが介入すると、生産物が売れなくて、生産者の経済的再生産が持続できない、破綻するリスクが潜んでいる。つまり、クライシス(Krise)の可能性だ。

さて、商品交換では「等しい交換価値」の商品どうしが交換される。そして、商品交換が恒常的には反復され、一定の社会的な広がりをもつようになると、商品の交換(分配・流通)と消費とが時間的・空間的に分離する環境下では、人びとの行為の連鎖をつうじて、商品の交換価値を代位し、それゆえまた交換価値の尺度となり、交換手段・支払い手段となる特別の商品として、貨幣(Geld)が生み出される。

貨幣は自立的な価値の表現形態・標章手段となっていく。そして、あらゆる商品を普遍的に代位し、普遍的な交換能力を持つ富の象徴となる。それゆえ、富の蓄蔵・蓄積手段となる。

歴史的には、希少価値のある金属製品が貨幣となっていく。そして、最終的に金銀などの希少金属片が、造幣権力を行使する有力者によって品位や量目を規定された通貨(Muenz/Waehrung)になる。

貨幣が商品交換を媒介することによって、商品生産はますます広範に拡大していく。

こうして、商品・貨幣交換が普遍化した社会できあがる。ここでは、人類の衣食住や祭祀、権力者の権威の誇示のための奢侈品も含めて、あらゆる生産物は商品の形態を帯びる。それらは人間労働(生産活動)の産物である。そうなると、結局のところ、人間社会の総労働(人類の生産作業の総量)は交換価値をつうじて、多様な商品の生産部門に配分されることになる。

価値によって社会の総労働が社会的分業の諸環に配分される、この仕組みを「価値法則」とマルクスは呼んだ。

人類社会が再生産され存続するためには、長期的には、人びとの多様なニーズに応じて、このニーズの質と量に比例して、それぞれの生産部門に均衡的に労働の質と量が配分されなければならない。労働量の配分には、生産の素材となる資源の配分がともなっている。

ところが、自然発生的な社会的分業システムのもとでは、プロセスが、短期的な利害関心による商品生産と交換(駆け引きや競争をともなう取引)によって媒介される。個々の商品は市場において交換取引の場に出てみないと、それが社会のニーズに照応しているのかどうかわからない。買い手がつかなければ、社会のニーズに照応していないということになる。

こうして、総労働量の配分は、交換価値をめぐる駆け引きによって媒介されることになるわけだ。

こうして、商品・貨幣論は、特殊な社会的分業体系の形態・構造を論証するものとなっている。ところで、社会的分業とは、人類の労働の社会的な分割(die gesellschaftliche Teilung der Arbeit / social devision of labour)のことである。つまりは人間と生産手段が空間的・政治的にさまざまな個別的な経営単位(パーツ)に分割されることだ。そのパーツとは、個人経営、家族経営もあるだろうし、工場などの大規模な企業経営もあるだろう。

そして、マルクスは商品・貨幣について、彼が表象しているのは、世界市場を運動=流通する世界商品(Weltwaren)・世界貨幣(Weltgeld)であると述べている。

◆〈価値の源泉としての労働〉の意味について◆

さて、市場での交換価値とは、商品に内在する価値の現象携帯であって、価値の貨幣による表現形態である。

この商品としての生産物の価値は、その生産に投下された労働量によって究極的に規定される、とマルクスは言う。ただし、この労働は社会の仕組みのなかでおこなわれ、投入される労働(量)を意味する。つまり、社会全体で必要な総労働量のうち、個々の商品にどれだけの分量が投入されているかを意味する。

話を単純化すると、たとえばある企業の年間の商品生産(すべて市場で売れると仮定する)に投入される労働量が50だとしよう。この社会の年間の総労働量が1000だとすると、この企業には、社会の総労働のうち1000分の50が割り当てられているわけだ。そして、商品が全て売れたとすると、この企業が生産する商品に対する需要は社会全体の需要のうちの1000分の50を占めているということになる。

この「労働価値説」に対して、古典派近代経済学では、

商品の価値は社会全体での需要と供給とのバランス化によって決定される。つまり、グラフ上での需要曲線と供給曲線との交点が均衡点で、それが商品価格なのだ、という見方が対置される。この均衡点は絶えず変動する。

とはいえ、この均衡点は一定の幅の価格帯に収まる。では、この価格帯はどういう仕組みで決まるのか? これについては、じつは回答を用意していない。したがって、この需要供給均衡理論では、労働価値説への批判にならない。

ところで、価値を決定するのは「社会的必要労働の量」だと述べている。これは、どの労働でも平等に位置づけられ評価されるわけではない、あれこれの労働の質と量の評価は、社会の秩序や権力構造という環境によって決定されるということを意味する。

これは、結局のところ、資本主義的経済では、労働の質的=量的評価は、資本の権力の作用によって支配されているということを意味する。これは、ある意味でマルクス自身の見解と対立することになる。

マルクス自身は、《資本》で商品の価値を生み出すのは「直接的生産過程での労働」だけだと想定している。商品の流通や分配過程での人間の作業=仕事や資本家ないし経営者、そして商業従事者の労働は、価値を生まないというのだ。

これらの仕事や労働への分配は、直接的生産の労働が生み出した価値からの控除=差し引き分だと記述している。

だが、現実の資本主義的経済では、資本の支配が貫徹していて、経営労働や商業活動もまた価値を創造する労働=仕事であって、むしろ直接的な生産労働よりも質と量が高く評価されている。社会の秩序とか権力関係のなかで「必要度」が評価されるのだ。分配過程において支配している資本の権力が、あれこれの人間労働の価値形成能力を決めるのだ。

要するに、現実の再生産過程で社会的に意味を持つのは、労働生産性一般ではなく、〈資本(資本蓄積)にとっての労働生産性〉なのである。

これは、本質の仮象(歪んで転倒した外観)にすぎないとマルクスは言い切るが、なぜ、いかにしてそうなるかは説明されない。

マルクスの労働価値論は、じつは、生産者が同時に買い手と売り手になって、直接に市場に出向いて商品交換をするような(仮定の世界でだけ成り立つような)単純な仕組みの社会を、論理的に前提している。

実際に商品交換が広範におこなわれる社会では、直接的生産活動から分離して商品取引を専門におこなうような人間集団=階級としての商人が存在している。つまりは、多かれ少なかれ資本主義的生産様式ないしは経営様式が成立している社会である。そこでは、マルクスの想定するような状況はありえない。

もちろん、論理的な仮定としてはありうる。

◆認識の方法論の問題◆

ここで、マルクスがブルジョワ社会を認識において再構成する方法について考えてみたい。

商品・貨幣論から資本の生関係に進む論理過程で、マルクスはより抽象的・一般的な次元から、カテゴリーを組み立てながら、より特殊で具体的な次元に認識を進める。言い方を変えれば、より長い期間にわたって妥当する、歴史貫通的な規定から、より特殊である歴史段階にだけ固有の規定へと進むわけだ。

ブローデル風に言えば、「長期的持続の位相」から特殊な歴史的段階に固有の位相に進むのだが。

そのさい、マルクスは、商品価値論に、アダム・スミ譲りの「モラルエコノミー」というか「道徳哲学」、つまり人間にとってあるべき理想像としての生産活動とか労働とかを持ち込む。

どういうことか見てみよう。

労働とは、生物種としての人間の社会が持続的に再生産されていくために、人間が自然界から社会的生存に必要な資源を加工し獲得する過程である。人類の物質代謝を媒介する活動が労働なのである。

この意味での労働は、人類の歴史と同じ長い期間存在してきた。

だが、このような、どの時代にも妥当するような、抽象的な労働の意味合いが、そのまま商品の価値を形成する労働になるのではない。

商品生産・交換の歴史は、もっと短い。資本主義的生産の歴史は、商品生産の歴史のなかの特殊な局面であって、もっとずっと短い。

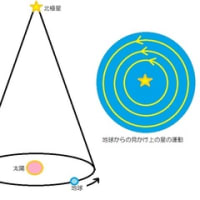

こうして、人間労働一般を一番下の基層に置いて、その上に商品生産をもたらす労働の歴史、さらにその上に資本の支配のもとでの労働の歴史…というように、よち抽象的=一般的な規定により特殊な規定をオーヴァーレイさせていく論理的方法で、マルクスは資本主義的経済に接近しようとする。

生産物が商品という形態で生産されるためには、生産手段が個人や集団ごとに分割所有され、私的所有が発生している社会的環境が必要である。しかも、私的所有者と私的所有者との取引が広範な商品流通に媒介されているような。

この流通過程は、利潤獲得をめざす商人たちによって開拓・組織されているはずのものである。

そうなると、個人や集団の間での利害得失をめぐる対立や紛争、駆け引きが繰り広げられている社会状況となる。

つまり、そのなかでは一定の力関係、権力関係ができ上がっているわけだ。

あれこれの労働の価値生産性についての評価もまた、この権力関係によって規定されることになる。このことについて、マルクスは、商品論にあれほど冗長な饒舌をふるいながら、ほとんど説明していない。

商品生産では、「人類にとって本来あるべき労働」は後景に退き、利害得失をめぐる権力関係によって価値序列を与えられた労働だけが存在するのだ。

《要綱》では、この点に関するマルクスの模索というか悩みが記述されている。もはや、対立的な利害のなかで諸個人が収益を得るための手段となった労働として。

こうしてみると、《資本》の商品・貨幣論は、現実の近代資本主義的経済を分析して抽出した商品という社会的形態を十分に描き切っているとは言い難い。《資本》の商品・貨幣論はきわめて不十分な完成度に終わっている。

私は、マルクスは、プランでもくろんだ段階まで書き終えていないのだと思う。未完成なのだ。欠落部分は、私たち考察者の側で、補うしかない。

現代世界経済の問題を取り上げて、考えてみよう。

たとえば、1970年代。ときはパクス・アメリカーナの時代。そこで、最も付加価値生産性の高い労働とは、アメリカの軍産複合体に属す経営組織でおこなわれる労働である。ここでの生産・分配が、世界的規模での資本蓄積の基軸(利潤率・収益性の最も高い経済部門)をなしているのだ。

ところが、《資本》では、アダム・スミス以来の方法論を踏襲して、国家の活動は「非生産的活動」であって、生産的労働の成果の浪費でしかないものと位置づけられている。本来の原理では、国家は、自立的に運動する経済にとって、外的な存在であって、経済での再生産過程=生産や消費から排除されるべき人間活動であるという。まして、国家の軍事活動は、人間生活の破壊をもたらしかねないもので、非生産的浪費の最たるものである。

だが、現代の資本主義的世界経済では、パクス・アメリカーナという特殊な〈資本の権力〉のもとでは、最も分配率評価の高い活動・労働と位置づけられている。

この具体的な現象形態を説明するための論理をどう組み立てるか。

2つ目の事例。

1980~90年代。世界の中心都市、ニューヨークのウォール街の快適なオフィスでの1時間の仕事の給料は、たとえばフィリピンのバナナ・プランテイション農園の労働者の1か月の賃金より、いや場合によっては年間賃金よりも、もずっと高かった。フィリピンの農園労働者の年間所得は、200ドルくらいだったか。

そこには直接的な暴力は介入していない。合法的な経済的取引の結果として、こうなるのだ。このような労働生産性の評価システムは、なぜ、どのようにして生まれてきて、機能しているのか。

ここには「等価交換」の法則が働いている。等価交換とは、特定の価値評価システムのもとで、それぞれ生産の社会的条件の異なる労働、質的に異なる労働を、単一平面の、世界市場での交換に結びつける特殊な共同主観(価値尺度)のことである。

だが、それは「等価交換」ではあっても、「平等な交換」ではない。これを、北欧の経済学者ミュルダールたちは「不平等交換(unequal exchange)」と呼んだ。不平等、不均等な労働(社会的条件)を結びつけて「等価交換」を強いるシステム、これによって一方には過剰な富が蓄積し、他方には貧困や困窮が蓄積し、この格差が拡大再生産される世界経済のメカニズム、これを「構造的暴力(strukuturelle Gewalt / structural violence)」と呼んだ。

このような仕組みまで、〈資本の支配〉の論理を媒介させながら、説明できるような射程範囲の商品・貨幣論を、どうやって組み立てるか。というよりも、マルクスの抽象的な商品・価値論から、今見たような「構造的暴力」の交換システムにまで進むことができるような〈資本の権力の理論〉をどのようにして組み立てるか。それが、現代において《資本》を読み解く者に課された課題ではなかろうか。

続く。

ソ連・東欧の現存した「社会主義的レジーム」が崩壊してからは、マルクスの著作はあまり顧みられることがなくなった。ところが、最近になって、マルクスの《資本:Das Kapital》についての著作が目立つようになった。現在の世界経済危機のなかで、貧困や格差、金融暴走をもたらす「市場メカニズム」への批判が必要になったからだろう。

けれども、マルクスの《政治経済学批判の体系》の論理全体のなかに位置づけて(実際に著述・刊行された)《資本》の内容を吟味するような、専門的な研究はほとんどないように見える。というのも、そのような研究は、マルクスの成果と意味(《資本》で説明・解明されていること)をおさえながら、なおかつその限界を明確に画定しなければならないからだ。

マルクスのあれこれの個々の叙述(言説)を取り上げて、「これが資本主義の本質・本性をとらえている」とか「資本主義とはこういうものだ」と語るような扱い方は、この時代になっては、ほとんど意味はない。

マルクスの成果を持ち上げて誇示・称賛したり、十分に分析もしないで反論・批判する「イデオロギー空中戦」は、もはや願い下げだ。

理論的に言って、《資本》の叙述は、目の前の資本主義の現実に直接あてはめて「それが正しい」「いや、誤っている」とただちに評価できるようなシロモノでは、残念ながら、けっしてない。複合的な論脈を重層的に積み重ねて、はじめて現実の〈資本の支配〉〈資本の権力〉の認識に到達するはずのものなのだ。

著作のなかの政治的的プロパガンダに絡む部分、とりわけ資本主義の崩壊の可能性とか社会主義革命の必然性を導こうとする論脈は、できるだけ取り除いて、彼の認識・叙述を追いかけて、独特のカテゴリー体系に整序しなければならない。

そこで、そっくり全体としてどういう体系=内容で、実際の資本主義を解明・把握するためには、どこに限界があって、それゆえ、それを超えて歩むために、何が足りないのかを考究しなければならないのだ。

それは、中世後期から現代までのヨーロッパと世界の歴史に関する人類の英知全体と格闘しなけれなならないということになる。その意味では、フェルナン・ブローデルやイマニュエル・ウォラーステインの一連の研究は、マルクスたちが始めた作業の意味と限界を問い直す考察であるともいえる。

■1■ 政治経済学批判の体系構想―世界経済的文脈のなかに位置づけて

私は、今から30年ほど以前に、「世界システム論争」とドイツの「国家導出論争」の成果を受けて、この論題を研究していた。

中世ヨーロッパの秩序の解体過程をつうじて世界市場と世界貿易のシステムが形成されるという文脈のなかに位置づけて、ヨーロッパ諸国家体系と国民国家が出現していく歴史を追跡し、理論的に総括する作業をしていた。

この研究のために、その出発点として、マルクスの《政治経済学批判》の構想と《資本》が提起した理論や方法論、視座の意味と限界を見きわめる作業をおこなった。

もとより、世界経済の構造とその内部での国民国家の存在を理論的に把握するために、その予備的作業としてだった。

吟味は2つの道筋でおこなった。

1つは、マルクス自身の《政治経済学批判の体系》の構想はどういうものであったかを把握して、そのなかに《資本》の内容を位置づけてみるという作業工程。

もう1つは、世界経済の歴史をめぐる論争で提起された視座から、《批判の体系》と《資本》の意味と限界を探るという方途だ。

■イデオロギー批判の難しさ■

ところで、マルクスの著作は、とくに第2次世界戦争の結果、資料の多くがソ連・東欧レジームに保有されたために、とりわけソ連の政治的目的などが絡みつきながら文献研究、資料編集、出版公開がなされてきた。そのために、本来あったはずの叙述がメイキング(政治的意図による編集)によって再現・構成されていることが避けられなかった。

そこで、マルクスの著作を読むに際しては、論理構造や文脈を丹念に吟味して、つまり自分なりの「イデオロギー批判のフィルター」を通して、叙述や言説を再構成しなければならない。

政治的ヴェクトルによる変成は、出版編集者が厳格な公正さを保っていたとしても、不可避的に生じることもある。つまり、その編集者の、現実社会での課題意識や政策的立場が、なにがしか反映されてしまうということだ。

■《資本》の出版編集の来歴■

現代において刊行にかかわったソ連のマルクス/エンゲルス研究施設や科学アカデミーだけの問題ではない。そもそもマルクスが残した《資本》の原稿そのものが、雑然索莫とした覚書や草稿、注釈などの寄せ集めにすぎなかったのだ。マルクス自身は、自分が提起した問題の重さに押しつぶされて、本来の構想の10分の1もまとめられなかったのだ。

実際に《資本》を編集出版する作業は、第1巻についてはエンゲルス、それ以降はべーベルやカウツキーなどがどうにか形の上でだけ草稿やメモをまとめて、ようやく刊行にこびつけた。だから、マルクス自身の《政治経済学批判の構想》ないしプランとの関係、構想の意味を十分に検討する余裕がなかった。もちろん、彼らはいずれも誠実な社会科学者ではあった。

だが、そういう検討がないままに、むしろ政治的な理由、当時のドイツ社会民主党のなかで自分たちの政策綱領の理論的権威づけのために、出版にこぎつけたという事情もなくはなかった。

■考察の方法■

そこで、ここではひとまず、《政治経済学批判要綱》のプランを批判的に検討して、その体系に沿って《資本》で描かれた理論(カテゴリー体系)の意味と限界を画定することにしよう。

とはいえ、《要綱》を読んだ人はお気づきだろうが、その叙述と内容は非常に混乱している。覚書=ノートだから仕方がない。それに、後代の学者がその政治的立場や学術上の立場に束縛されて、意味文脈把握の難解なテクストを、自分の理解しやすいようにメイキングしてしまったのではないか、と考えざるをえない部分が頻繁に出てくる。

厳密に意味を取っていくと、論理や文脈に齟齬が出てくる部分が多いのだ。

それは、あるいはマルクス自身の混乱・混迷・困惑そのものだったかもしれない。それに、後代の研究者の混乱や思惑が絡むのだ。検討といっても、容易な作業ではない。むしろ、不可能というべきほどに困難な作業だ。

こうなると、現代世界で提起されている問題をより深く、体系的に理解できるようになる(と私が考える)視点や判断視座によって、強引に割り切って考察するしかない。

その場合、これを読む人はすでに《資本》を何度か読み通して、一通りの理解ができているものと予定する。だから、いきなり「『・・・』という見方や理論は」というような書き方になる。《資本》そのものの内容については解説しない。それぞれの見解や理論がどこに叙述してあるかも説明しない。

■政治経済学批判の体系の全体構想■

《要綱》には、マルクスが近代資本主義社会の〈経済学的解剖〉を全体としてどのような構成=体系において進めようともくろんだのか、について何度か記述されている。このプランも場所によって表記や内容項目の表示がまちまちだが、おおよそ次のような構成になっている。

①商品生産をもたらす特殊な社会的分業の編成について(商品=貨幣論)

②資本家的生産・流通の基本構造について(基本的な階級関係と資本循環、金融システムの基本編成)

③国家という形態でのブルジョワ社会の政治的総括(国家一般)

④国際(外国)貿易と国際関係

⑤世界市場(総体としての貿易世界)

というような5篇のプランになっている。ところによっては、②の内容をさらに2篇に分けるという表記もあるので、その場合には6篇プランになる。ここでは、話は少しでも簡単な方がいいので、5篇プランとしておく。

こうしてみると、実際に刊行されている《資本》で描かれているのは、物語全体の10分の1どころか、20分の1にも満たないかもしれない。

■2■ 《資本》に実際に叙述されていること

では、実際の《資本》ではどこまで、どのように叙述されているか。

■(1)■ 商品・貨幣論は世界市場を想定している■

第1巻では、

商品・貨幣論がまず描かれている。ただし、人間たちの生産物が「商品(Waren)」という特殊な歴史的形態をとるようになる社会的分業の歴史的構造、つまり、どのような仕組みの社会のなかで生産物は商品・貨幣となるのか、については、明確な結論は示されていない。

これについては、後代の研究者が、「要するににマルクスが言いたかったのは…」ということで、

自然成長的で無政府的な社会的分業のもとで、それぞれの生産者は個別の利害関心から、自分以外の人びとによる消費や使用を想定して、はるか彼方に離れた土地に住む人びとの需要を想定して、生産する。そうなると、自分たちの労働=生産活動が本当に社会の需要=必要に照応したものであったかどうかは、市場での交換(代金の受け取り)ののちになってからしか、わからない。

こうして、商品という形態は、社会的分業体系のなかでの個々の労働=生産の位置づけとかそれらの相互の内的連関を、市場での交換関係をつうじて表現するシステムを意味しているという

ということになる。

比較的狭い範囲の共同体の内部での生産と消費は、どこのだれにどれだけを供給するかは、事前にある程度正確につかむことができる。ところが、互いに遠隔地での消費をめざして生産する場合には、生産と(交換・分配)消費は人的にも、時間的にも、空間的にも遠く分離するようになる。生産と分配・交換と消費の間には、おそろしく長くて複雑な媒介物が介入するようになる。つまり、生産した商品が受容しうる価格で売れるかどうかは、そのとき、その場になってみないとわからない。

そこにギャップが介入すると、生産物が売れなくて、生産者の経済的再生産が持続できない、破綻するリスクが潜んでいる。つまり、クライシス(Krise)の可能性だ。

さて、商品交換では「等しい交換価値」の商品どうしが交換される。そして、商品交換が恒常的には反復され、一定の社会的な広がりをもつようになると、商品の交換(分配・流通)と消費とが時間的・空間的に分離する環境下では、人びとの行為の連鎖をつうじて、商品の交換価値を代位し、それゆえまた交換価値の尺度となり、交換手段・支払い手段となる特別の商品として、貨幣(Geld)が生み出される。

貨幣は自立的な価値の表現形態・標章手段となっていく。そして、あらゆる商品を普遍的に代位し、普遍的な交換能力を持つ富の象徴となる。それゆえ、富の蓄蔵・蓄積手段となる。

歴史的には、希少価値のある金属製品が貨幣となっていく。そして、最終的に金銀などの希少金属片が、造幣権力を行使する有力者によって品位や量目を規定された通貨(Muenz/Waehrung)になる。

貨幣が商品交換を媒介することによって、商品生産はますます広範に拡大していく。

こうして、商品・貨幣交換が普遍化した社会できあがる。ここでは、人類の衣食住や祭祀、権力者の権威の誇示のための奢侈品も含めて、あらゆる生産物は商品の形態を帯びる。それらは人間労働(生産活動)の産物である。そうなると、結局のところ、人間社会の総労働(人類の生産作業の総量)は交換価値をつうじて、多様な商品の生産部門に配分されることになる。

価値によって社会の総労働が社会的分業の諸環に配分される、この仕組みを「価値法則」とマルクスは呼んだ。

人類社会が再生産され存続するためには、長期的には、人びとの多様なニーズに応じて、このニーズの質と量に比例して、それぞれの生産部門に均衡的に労働の質と量が配分されなければならない。労働量の配分には、生産の素材となる資源の配分がともなっている。

ところが、自然発生的な社会的分業システムのもとでは、プロセスが、短期的な利害関心による商品生産と交換(駆け引きや競争をともなう取引)によって媒介される。個々の商品は市場において交換取引の場に出てみないと、それが社会のニーズに照応しているのかどうかわからない。買い手がつかなければ、社会のニーズに照応していないということになる。

こうして、総労働量の配分は、交換価値をめぐる駆け引きによって媒介されることになるわけだ。

こうして、商品・貨幣論は、特殊な社会的分業体系の形態・構造を論証するものとなっている。ところで、社会的分業とは、人類の労働の社会的な分割(die gesellschaftliche Teilung der Arbeit / social devision of labour)のことである。つまりは人間と生産手段が空間的・政治的にさまざまな個別的な経営単位(パーツ)に分割されることだ。そのパーツとは、個人経営、家族経営もあるだろうし、工場などの大規模な企業経営もあるだろう。

そして、マルクスは商品・貨幣について、彼が表象しているのは、世界市場を運動=流通する世界商品(Weltwaren)・世界貨幣(Weltgeld)であると述べている。

◆〈価値の源泉としての労働〉の意味について◆

さて、市場での交換価値とは、商品に内在する価値の現象携帯であって、価値の貨幣による表現形態である。

この商品としての生産物の価値は、その生産に投下された労働量によって究極的に規定される、とマルクスは言う。ただし、この労働は社会の仕組みのなかでおこなわれ、投入される労働(量)を意味する。つまり、社会全体で必要な総労働量のうち、個々の商品にどれだけの分量が投入されているかを意味する。

話を単純化すると、たとえばある企業の年間の商品生産(すべて市場で売れると仮定する)に投入される労働量が50だとしよう。この社会の年間の総労働量が1000だとすると、この企業には、社会の総労働のうち1000分の50が割り当てられているわけだ。そして、商品が全て売れたとすると、この企業が生産する商品に対する需要は社会全体の需要のうちの1000分の50を占めているということになる。

この「労働価値説」に対して、古典派近代経済学では、

商品の価値は社会全体での需要と供給とのバランス化によって決定される。つまり、グラフ上での需要曲線と供給曲線との交点が均衡点で、それが商品価格なのだ、という見方が対置される。この均衡点は絶えず変動する。

とはいえ、この均衡点は一定の幅の価格帯に収まる。では、この価格帯はどういう仕組みで決まるのか? これについては、じつは回答を用意していない。したがって、この需要供給均衡理論では、労働価値説への批判にならない。

ところで、価値を決定するのは「社会的必要労働の量」だと述べている。これは、どの労働でも平等に位置づけられ評価されるわけではない、あれこれの労働の質と量の評価は、社会の秩序や権力構造という環境によって決定されるということを意味する。

これは、結局のところ、資本主義的経済では、労働の質的=量的評価は、資本の権力の作用によって支配されているということを意味する。これは、ある意味でマルクス自身の見解と対立することになる。

マルクス自身は、《資本》で商品の価値を生み出すのは「直接的生産過程での労働」だけだと想定している。商品の流通や分配過程での人間の作業=仕事や資本家ないし経営者、そして商業従事者の労働は、価値を生まないというのだ。

これらの仕事や労働への分配は、直接的生産の労働が生み出した価値からの控除=差し引き分だと記述している。

だが、現実の資本主義的経済では、資本の支配が貫徹していて、経営労働や商業活動もまた価値を創造する労働=仕事であって、むしろ直接的な生産労働よりも質と量が高く評価されている。社会の秩序とか権力関係のなかで「必要度」が評価されるのだ。分配過程において支配している資本の権力が、あれこれの人間労働の価値形成能力を決めるのだ。

要するに、現実の再生産過程で社会的に意味を持つのは、労働生産性一般ではなく、〈資本(資本蓄積)にとっての労働生産性〉なのである。

これは、本質の仮象(歪んで転倒した外観)にすぎないとマルクスは言い切るが、なぜ、いかにしてそうなるかは説明されない。

マルクスの労働価値論は、じつは、生産者が同時に買い手と売り手になって、直接に市場に出向いて商品交換をするような(仮定の世界でだけ成り立つような)単純な仕組みの社会を、論理的に前提している。

実際に商品交換が広範におこなわれる社会では、直接的生産活動から分離して商品取引を専門におこなうような人間集団=階級としての商人が存在している。つまりは、多かれ少なかれ資本主義的生産様式ないしは経営様式が成立している社会である。そこでは、マルクスの想定するような状況はありえない。

もちろん、論理的な仮定としてはありうる。

◆認識の方法論の問題◆

ここで、マルクスがブルジョワ社会を認識において再構成する方法について考えてみたい。

商品・貨幣論から資本の生関係に進む論理過程で、マルクスはより抽象的・一般的な次元から、カテゴリーを組み立てながら、より特殊で具体的な次元に認識を進める。言い方を変えれば、より長い期間にわたって妥当する、歴史貫通的な規定から、より特殊である歴史段階にだけ固有の規定へと進むわけだ。

ブローデル風に言えば、「長期的持続の位相」から特殊な歴史的段階に固有の位相に進むのだが。

そのさい、マルクスは、商品価値論に、アダム・スミ譲りの「モラルエコノミー」というか「道徳哲学」、つまり人間にとってあるべき理想像としての生産活動とか労働とかを持ち込む。

どういうことか見てみよう。

労働とは、生物種としての人間の社会が持続的に再生産されていくために、人間が自然界から社会的生存に必要な資源を加工し獲得する過程である。人類の物質代謝を媒介する活動が労働なのである。

この意味での労働は、人類の歴史と同じ長い期間存在してきた。

だが、このような、どの時代にも妥当するような、抽象的な労働の意味合いが、そのまま商品の価値を形成する労働になるのではない。

商品生産・交換の歴史は、もっと短い。資本主義的生産の歴史は、商品生産の歴史のなかの特殊な局面であって、もっとずっと短い。

こうして、人間労働一般を一番下の基層に置いて、その上に商品生産をもたらす労働の歴史、さらにその上に資本の支配のもとでの労働の歴史…というように、よち抽象的=一般的な規定により特殊な規定をオーヴァーレイさせていく論理的方法で、マルクスは資本主義的経済に接近しようとする。

生産物が商品という形態で生産されるためには、生産手段が個人や集団ごとに分割所有され、私的所有が発生している社会的環境が必要である。しかも、私的所有者と私的所有者との取引が広範な商品流通に媒介されているような。

この流通過程は、利潤獲得をめざす商人たちによって開拓・組織されているはずのものである。

そうなると、個人や集団の間での利害得失をめぐる対立や紛争、駆け引きが繰り広げられている社会状況となる。

つまり、そのなかでは一定の力関係、権力関係ができ上がっているわけだ。

あれこれの労働の価値生産性についての評価もまた、この権力関係によって規定されることになる。このことについて、マルクスは、商品論にあれほど冗長な饒舌をふるいながら、ほとんど説明していない。

商品生産では、「人類にとって本来あるべき労働」は後景に退き、利害得失をめぐる権力関係によって価値序列を与えられた労働だけが存在するのだ。

《要綱》では、この点に関するマルクスの模索というか悩みが記述されている。もはや、対立的な利害のなかで諸個人が収益を得るための手段となった労働として。

こうしてみると、《資本》の商品・貨幣論は、現実の近代資本主義的経済を分析して抽出した商品という社会的形態を十分に描き切っているとは言い難い。《資本》の商品・貨幣論はきわめて不十分な完成度に終わっている。

私は、マルクスは、プランでもくろんだ段階まで書き終えていないのだと思う。未完成なのだ。欠落部分は、私たち考察者の側で、補うしかない。

現代世界経済の問題を取り上げて、考えてみよう。

たとえば、1970年代。ときはパクス・アメリカーナの時代。そこで、最も付加価値生産性の高い労働とは、アメリカの軍産複合体に属す経営組織でおこなわれる労働である。ここでの生産・分配が、世界的規模での資本蓄積の基軸(利潤率・収益性の最も高い経済部門)をなしているのだ。

ところが、《資本》では、アダム・スミス以来の方法論を踏襲して、国家の活動は「非生産的活動」であって、生産的労働の成果の浪費でしかないものと位置づけられている。本来の原理では、国家は、自立的に運動する経済にとって、外的な存在であって、経済での再生産過程=生産や消費から排除されるべき人間活動であるという。まして、国家の軍事活動は、人間生活の破壊をもたらしかねないもので、非生産的浪費の最たるものである。

だが、現代の資本主義的世界経済では、パクス・アメリカーナという特殊な〈資本の権力〉のもとでは、最も分配率評価の高い活動・労働と位置づけられている。

この具体的な現象形態を説明するための論理をどう組み立てるか。

2つ目の事例。

1980~90年代。世界の中心都市、ニューヨークのウォール街の快適なオフィスでの1時間の仕事の給料は、たとえばフィリピンのバナナ・プランテイション農園の労働者の1か月の賃金より、いや場合によっては年間賃金よりも、もずっと高かった。フィリピンの農園労働者の年間所得は、200ドルくらいだったか。

そこには直接的な暴力は介入していない。合法的な経済的取引の結果として、こうなるのだ。このような労働生産性の評価システムは、なぜ、どのようにして生まれてきて、機能しているのか。

ここには「等価交換」の法則が働いている。等価交換とは、特定の価値評価システムのもとで、それぞれ生産の社会的条件の異なる労働、質的に異なる労働を、単一平面の、世界市場での交換に結びつける特殊な共同主観(価値尺度)のことである。

だが、それは「等価交換」ではあっても、「平等な交換」ではない。これを、北欧の経済学者ミュルダールたちは「不平等交換(unequal exchange)」と呼んだ。不平等、不均等な労働(社会的条件)を結びつけて「等価交換」を強いるシステム、これによって一方には過剰な富が蓄積し、他方には貧困や困窮が蓄積し、この格差が拡大再生産される世界経済のメカニズム、これを「構造的暴力(strukuturelle Gewalt / structural violence)」と呼んだ。

このような仕組みまで、〈資本の支配〉の論理を媒介させながら、説明できるような射程範囲の商品・貨幣論を、どうやって組み立てるか。というよりも、マルクスの抽象的な商品・価値論から、今見たような「構造的暴力」の交換システムにまで進むことができるような〈資本の権力の理論〉をどのようにして組み立てるか。それが、現代において《資本》を読み解く者に課された課題ではなかろうか。

続く。