■知覚・認識と文章作成の方法■

文章作成技術の話題でしたが、認識論や論理学にまで話が広がってしまいました。ここからは、文章作成の方法論により近づけて考えてみます。

いままでに見たことから、文章作成者が意識すべきことは、自らが書いた文章の文脈が、客観的に見て、どのような仕組み=構造として組み立てられているかを理解せよ、ということです。そして、自分の立つ政治的・社会的な立場を自己分析する必要があるということです。

つまり、自分の視点や問題意識、課題意識を自己省察するということです。

別の面から見れば、書き手の知覚や認識は、本人が内心どう考えようと、書き上げた文章でしか表せない、けっして文章を超えることはない、ということです。つまりは、文章にすることで、自分の知性や感性、知覚や認識の限界=到達点を表現するのであって、その文章を分析すれば、自分の知覚や認識(知性や感性)の成果と限界が把握できるというわけです。

その意味では、文章を書くということは、自分の精神=知性を客観化する作業であり、自分の限界を曝すというわけで、恐ろしいというか、大それたことです。

「私はもっと知っているんだぞ」という姿勢で書いた文章は、すぐれた読み手には、いとも簡単にその虚勢や一面性、皮相性が見抜かれてしまうものです。読者は「だからどうした?」「それが何だ?」と畳みかけてきます。

説明は丁寧に手を抜かずにしなければなりませんが、言いたいことの核心を隠さずはっきり示さなければなりません。

ただし、実際に書きあがった文章が、客観的に見て(多くの読者から見て)、書き手の言いたいことを表現しているか、言いたいことの根拠や理由は示されているか。

というわけで、少なくとも私にとっては、文章を書く作業は「自己分析」、つまり、自分の認識や知覚を対象化し、解剖し、再構成するプロセスでもあります。

それゆえ、私が書き記した文章はまた、あとから見ると、そのときどきの自分の認識や知識の到達点=限界、一面性を画定する記録となります。

さて、ではふたたび、世界とか現実を文章に写し取る方法について考えてみましょう。

9 「矛盾」を表現する

池波正太郎は、「鬼平犯科帳」や「剣客商売」などで再三、人間そして世の中は矛盾に満ちた存在だという世界観・人生観を述べています。あれこれの状況で人がとる行動や反応、抱く感情は、往々にして辻褄が合わず、矛盾だらけで、合理的な説明がつかないものだ、と。

それでも、いや、それだからこそ、池波さんは、人びとと世の中を描く物語を書き続けました。そして、池波さんがものした小説の文脈は読みやすく、きちんと整序されて流れています。物語の起承転結とか因果関係は文法的にも論理的にも正しく組み立てられています。

矛盾や混乱に満ちた「人の世の中」を「時代小説」として描いているのに、言い換えれば、まさに矛盾や混沌を描いているのに、その物語は「混乱がなく、わかりやすい」のです。このことを考えてみましょう。

■文章=文法は「形式論理学」で成り立っている■

これまで述べてきたことからも明らかなように、言葉と文章の世界は、「形式論理学」のロジックで成り立っています。論証や説明の学としての数学や物理学と同じ論理がはたらいています。つまり、ごく常識的な推論が成り立つわけです。

たとえば、「1+1=2ならば、2+2=4となる」ということです。書き手のメッセイジが読み手に伝わるためには、文法的に正しく書かれた文章は、特定の意味と文脈を成り立たせ、再現するものでなければならない、ということです。

ところが、言葉や文章が写し出すことになる世界それ自体は、人間社会であれ、自然世界であれ、一見したところ(現象的には)、矛盾に満ちたパラドクシカルな事象だらけで、複雑に絡み合った連関にあふれています。世界が一見して自明なものならば、科学はそもそも成り立たなかったでしょう。知恵も知識も必要ないでしょう。

批判や分析を加えて、因果関係や内的な連関性を説き明かさなければ、日常生活の継続=反復が困難になるからこそ、人類は言葉と文法を生み出し、経験や知識を蓄積し、分析し、総合するようになったはずです。

してみると、矛盾とは、私たち認識が不十分であるがゆえに、生じてくるものでしょうか。それとも、私たちの意識や認識とはかかわりなく、客観的な世界にそもそも矛盾があるのでしょうか。あるいは、その両方なのでしょうか。

■矛盾とは何か■

そこで、まず「矛盾」という言葉の意味や成り立ちを追跡してみます。

「矛盾」という言葉は、だいたい中学校の国語の「故事成語」で習います。

それは、古代中国で諸子百家の論争史のなかで、韓非子が孔子一派=儒家を批判するためにつくった「たとえ話」=逸話のなかに出てくる言葉からでき上がったものです。

天下無敵で、破壊できない盾(防具)がない矛。一方、これまた天下無敵で、いかなる矛をもはね返す盾。この両方を同時に売る楚の商人がいた。だが、この2つの物は、同時に成り立たない、存在しえないものだった。その点を衝かれて、楚の商人は、立場に窮してしまった。これは、誰でも知る話だ。

だが、この逸話が、孔子一門の言説の「自己撞着」を鋭く批判した批評のためのものだったことは、学校では教えない。

批判の文脈はこうなっている。

孔子たちは、その当時から見てもさらに古代の中国王朝の諸王の善政や徳目、価値観を讃える。たとえば、尭、舜、ウ。

ところが、よりのちの王は、前の王の統治や徳目の欠点や欠陥を批判し、克服するという立場で、自己の新たな統治方式と徳目を打ち出したのではなかったか。つまり、先行者の徳目は後発者によって覆されたもので、その歴史は批判と否定の歴史ではないか。

であるとするなら、いずれが最も正しい徳目なのか。その序列・順位を示さないで、ただ礼賛するのならば、そこに、同時に成り立たない事柄を提示する混乱(自己撞着)がある、と。

ただし、儒家と法家の方法論には大きな違いがある。

儒家は、歴史主義的かつマテリアリスティックなプラグマティズムを方法論の信条としている。つまり、ご都合主義であって、そのときどきの状況に応じて、仁義礼智などの徳目のうち最上位の徳目は異なる、と説く。

ところが、法家は現時点での価値観の体系性を明確に提示して、なかでも最優位の徳目を中心に価値観を序列化すべし、というファンダメンタリストである。

そもそもはじめから議論が噛み合わないのだ。が、論理としては、韓非子が正しいのかもしれない。

カントやヘーゲルが活躍したドイツ哲学では、矛盾とは、Widerspruchだ。これは、「敵対し排斥・否定し合う2つの言説」という意味だ。やはり、同時に成り立たない、敵対する2つのものということだ。

英語では、contradiction。やはり、「敵対する2つの教義・言説」という意味だ。ラテン語やフランス語系の言葉を基礎としてできたものだ。

こうして、洋の東西で、同じような概念=用語ができあがった。

ただし、語源的には、ともに客観的な世界の事象というよりも、人の認識や観念、価値観というものについてのパラドクスを表現するために生まれた言葉に見える。

■閑話休題■

ところで、規範論として儒家(孔子)と法家(韓非子)を見てみよう。

孔子たちは、重要視するいくつかの徳目について、(「仁」を最重要視するかに見えるが)厳密に格付け・序列化をしない。そして、統治権力の側が厳格な立法とか制度化するのを、強くは求めない。

つまり、個人や集団、社会それ自体に内発的に成立する規範=社会規範として、いくつかの徳目を提起し、それぞれの状況や目的に応じて、最上位となる徳目が異なる。論理的には、統治者の法制定よりも以前に、状況に応じて、こうした社会規範が形成されると見ているように見える。

これに対して、韓非子たちは、かなり厳格な立法主義者で、社会の良識とか内在的な規範よりも実定法に優位を与える。それは、統治者の権力、支配者の価値観の圧倒的な優越を求める。これは、革命直後の状況を想定しているかのようだ。

私見では、この点が、中国の毛沢東派が孔子=儒家を(王朝権力の「封建的支配」を正統化し、民衆の従属を固定化しようとした、という理由をむりやりくっつけて)激しく批判・非難した原因ではなかったか、と思う。民衆や社会の内発的で自発的な、それゆえ毛沢東派の革命権力から自立した、規範や価値意識に優位を認める儒家の発想法が気に入らなかったのではないか。

国家や統治権力が制定する実定法よりも、論理的に、社会に内在的・内発的な規範を優先させるという観念は、ヨーロッパ近代の法思想と、すくなくとも形のうえでは、大変よく似ている。

国家の法規範の基礎には市民社会の規範があるという論理に。

さて、話を「文章による矛盾の表現」に戻そう。

■「弁証法的矛盾」■

以前、左派ヘーゲリアンやマルクス派は、歴史的に変化するあらゆる自然および社会現象には「弁証法的矛盾」が内在する、と考えた。相敵対する2つの要因の相克が進歩・発展の原動力だと。その場合、形式論理学(つまり文章)は「弁証法的矛盾」を表現できるか、という問題を立てた。

私に言わせれば、ばかげた無意味な問題提起だ。

形式論理学=文章の組み立ては、人間の認識の基盤であり、推論や判断の不可欠の手段である。したがって、矛盾を矛盾と知覚識別するのは言葉であり、その論理的推論の1つの結果としてだ。

「AはBである。」と「CはDである。」という2つの文、2つの主語述語関係が互いに相容れない、撞着するという関係を知覚認識することで、はじめて「物事が矛盾する」という判断が成立する。

つまり、表現できなければ、判断が成り立たず、したがって「矛盾」という事態をも知ることができない。仮に、「弁証法的矛盾」なるものが形式論理学の表現を超越するものなら、そもそもそんな「曖昧で漠たる存在」は、判断や推論の埒外の「たわごと」でしかない。

もとより、理性的で冷静なヘーゲリアンとマルクシストは、こんなつまらない問題提起をはねつけた。形式論理で表現できないものが、およそ客観的で哲学的な認識の対象となるはずがない、と。これは正しい。

「弁証法」を何か超越的で論理的説明を超えた神秘の方法論であるかのように崇拝する者たちが、とくにソヴィエト派には多数いたのだ。

そういうこともあって、私は「ディアレクティーク」を「弁証法」ではなく、「対論法」(厳密には対論的認識法)と訳すことにしているのだが。

「弁証法」と訳す場合の、「弁」とは論争・論駁という意味でしょうし、「証」は論証という意味でしょう。つまり、「相互に争う2つの論証」というほどの意味なのでしょう。難しい漢語です。

■矛盾と混沌■

文章で認識を進めようとする者は、矛盾をとことん表現しなければならない。事物(正確には認識された物事)のあいだの対立点は、曖昧化や妥協をすることなく、余すことなく、正確に表現しなければならないし、できるはずです。

というよりも、文章に表現できた範囲でしか「矛盾なるもの」を認識することはできないわけです。認識を文章に表現しないで、いくら認識できたといっても、誰もその成果を確認できません。コミュニケイション可能な言説に組み立ててはじめて、認識の検討や検証ができるのですから。

素直に表現すればいいのです。

とはいえ、矛盾する事柄を文章に記述していくと、相互に対立し排斥し合う事項が並立して、文章が混乱してしまうのではないか。つまち、矛盾をそのまま素直に表記すると、混乱と混沌が生じて、読み手が理解しにくい文章にならないか、という疑問がわいてきます。

たしかに、ただ矛盾する事柄を並べていけば、支離滅裂な言葉の羅列になるかもしれません。どうすればいいのでしょうか。

ここに、認識論上の大きな問題が出てきます。

書き手が「矛盾」として知覚・判断したことが、じつは、書き手の側の混乱や錯誤、あるいは認識の一面性とか歪みによるものではないか、という疑問です。

いや、そもそも、「矛盾」という関係の判断は、人間=認識主観の側が立てた見方にすぎないのであって、さらに認識が進み、客観的対象をより精密かつ全体的に眺められるようになれば、矛盾としてではなく、対立しながらも相互に連関し合う構成要素ではないか。こういう疑問も出てきます。

これは、カント以来の哲学の根本問題なのです。

10 矛盾とは何か

カントは、たとえば《本質と現象》《内容と形態》《矛盾》《相互補完》というような事象・事柄のあいだの関係や仕組みを認識=構成する方法=「ものの見方・考え方」は、認識主体としての人間が思考のうちで「こしらえたGestalt(形相)」にすぎない、と述べています。それが、人間が「外界の世界」を認識のうちに取り込んで再構成するために有効な方法=形式だから、と。

しかし、客観的な世界の仕組みがそのとおりになっているとは限らない、いやそうなっているかどうかは知ることができない、というのです。というのも、「知る」「知覚・認識する」ということ自体に、以上のような主観の側の「先験的な方法」がまとわりついていて、人間はこの方法や形相を離れては知覚・認識ができないからだ、というわけです。

ゆえに、「矛盾」は人の認識の側にあるものではないか、ということになります。

わがヘーゲルも、このこと自体は否定しません。

だが、彼は、なぜ、いかにして、人間はこのような方法=形相を認識の用具として生み出さなければならなかったのか、その理由というか根拠=必然性を追跡しようとしました。人間の脳のなかの作用もまた分析と批判的考察の対象となる「客観的世界」の1つの事象ではないか、と。

ただ、いずれの立場にしろ、私たちが「矛盾」と思料した事柄が、対象である客観的世界に存在するものではなく、私たちの認識の一面性によってもたらされたものではないか、という疑問は提起されうるのです。つまり、矛盾は私たちの認識のなかに、その浅薄さのなかに原因があるのではないか。

深く省察を加えずに、矛盾だと判断してしまったのかもしれない、ということです。

しかし、ヘーゲルでは、人が事象の諸要素のあいだに矛盾関係を見出すことには、しかるべき根拠があるのだ、ということになります。対象の存在状況と、人間の認識の発達の度合いとか方法論のありようのそれぞれに、またそれらの相互関係のなかに、理由があるわけです。それが、認識の狭隘性や一面性などの限界によるものだとしても。

■矛盾の「実例」■

矛盾というものを「実例」で考えてみましょう。

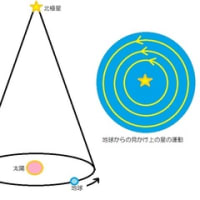

たとえば、物体の回転運動(円周や楕円周を描く運動)。地球の公転運動とか、人工衛星の周回運動などです。これについては、マルクスをはじめ、多くの理論家が取り上げています。

それは、ある物体Aが、ほかのある物体Bを中心とする円周ないし楕円の軌道を描いておこなう運動は、一方でAがBの重力を受けて不断に落下し続けながら、他方でBから不断に飛び去り続けよう(遠ざかろう)としている運動である、と定義されます。こうして、向心力(重力落下)と遠心力とは対抗・拮抗し、その力の合成は角運動量(角速度)を生み出す、と。

ところが、これは矛盾でしょうか?

たしかに、相対抗する2つの力の関係ではあります。が、それらの力の拮抗・合成によって生み出されるのは、循環的な、ただ繰り返すだけの円周運動・回転運動にすぎません。

とすれば、これは力の対立と合成の1例であって、矛盾と見るか、それとも単なる方向の違う2つの力の作用の相互関係=合成と見るか、認識者の立場しだいということになります。一方が成り立てば、もう一方が成り立たないという関係ではありません。

もう1つよく提示される「実例」を見てみましょう。それは、「生命の生存」という事柄です。

いわく、生命活動(生存)とは、他方において、絶えざる死滅の過程である、と。「生命」の過程とは「死滅」の過程だというのです。

生命とは、生物の身体とか、それを構成する細胞、遺伝子を備えた有機体の自己再生産あるいは増殖活動の過程だといわれます。ところが、この活動は、不断の新陳代謝の活動をつうじておこなわれます。細胞や遺伝子、細胞内要素を構成する材料は酸化し、劣化していきます。酸化・劣化した素材は、細胞の健全な生存を脅かす物質に転換していきます。細胞が生き延びるためには、それを排出して、新たな素材を取り込まなければなりません。

この新陳代謝は、細胞内の有機物や無機物からなる部品(生命の一部)が絶えず死滅し、別の材料によって同じ組成・機能・性質のものが遺伝子のプログラムによって再生産されるという過程でもあります。つまり、細胞内の一部は絶えず死滅して取り換えられているわけです。

さらに、個々の細胞自体にも寿命(遺伝子プログラムで再生産が可能な期限)があって、死滅し、それに取って代わる新たな細胞が生み出され、増殖していきます。これも、新陳代謝の一部です。

こうして、生命体の身体の細胞やその構成要素は、絶えず一部が死滅し、一部が再生=増殖されることで、素材が入れ代わり、更新されていきます。自然のスクラップ&ビルドの過程なのです。

その意味では、生命活動とは死滅を随伴する過程であるいえます。

しかし、厳密に見ると、同じ要素(細胞やその部分)それ自体が同時に死滅と再生=増殖の過程にあるわけではありません。入れ代わるのです。したがって、この矛盾は、レトリック(修辞的:言い回しの妙)によるものとなります。

巨視的な視野で考えてみると、「生命」というのは、自然=宇宙のなかでおこなわれる特殊な仕組み(これを私たちは「生命」と呼ぶ)とその「外界」とのあいだでの物質循環・物質代謝にほかなりません。「生命」と「非生命」とのあいだでの物質のやり取りです。

「生命」とは、この物質代謝のごく一部をなす特殊なメカニズム=プロセスにすぎません。

生命とは、ある一定の特殊な情報コーディング(遺伝情報)を内包し、特定の組成・性質・機能などを備えた有機物の自己同一性の再生産(複製・再生=増殖)のメカニズム=プロセスです。この再生産のために、有機体の形成材料やエネルギー源物質を絶えず外界から取り入れて利用し、消耗し、排出するのです。

このメカニズムを駆動する情報コーディングそのもの、コーディングの組成そのものの内部に、複製・再生・増殖や機能のメカニズムを劣化させ、攪乱・停止させる傾向性が内包されているらしい。つまりは、生命そのもののなかに、部分的な死滅・排出という機能が組み込まれているのです。陳腐化、旧弊化、劣化、再生機能の攪乱・停止、すなわち「死滅」「崩壊」「排出」を付随的要因としているのです。

それは、やがて生命の「個体」全体におよぶことになるのですが。

こうして、どうやら、ほかの実例をあげて分析・吟味を加えてみても、同じような結論になりそうです。

では、「矛盾」とはいったい何を意味するのでしょうか。

■閑話休題■

星新一のショートストーリーに、前にあげた、「最強無敵の矛」と「最強無敵の盾」とを闘わせる物語があります。

その結果はというと、「世界の崩壊」でした。

つまり、双方とも無限の破壊エネルギーを発することができる存在だけに、その衝突は、これまた無限の破壊エネルギーの衝突を生み出し、その破壊力は「この宇宙全体」を破壊してしまった、というオチです。

これは、きわめて論理的で、ものの考え方について非常に有意義な含意を示唆しています。

■結論■

してみれば、ごく直観的に、ないしは大雑把に「矛盾」と表現してみたとして、「矛盾するとされた諸要素、諸要因」をいよいよ具体的かつ精密に記述し、分析し、それらの相互関係を吟味して、再構成=文章化してみると、「つじつま」がきちんと合う、論理がすっきり通る文脈となるのです。

矛盾は、形式論理で記述・表現できるわけです。

そうなると、「矛盾というもの」は、詳細な分析や批判、洞察が加えられる前の、大雑把な表記用語にすぎないものとなります。文章の論理はきちんと通るようにして、文脈が混乱・破綻することを回避することができます。

ただし、これは、それなりの認識過程を経過して、ある程度、系統的に認識できた事柄を文章にするわけですから、当たり前といえば当たり前のことですが。

したがって、矛盾と意識された事柄は、形式論理の破綻や攪乱なく、文章に表現することができます。これが結論です。

ただし、漠然としたイメイジや想定を表現する文章の場合には、「矛盾」そのものや「つじつまの破綻」がそのまま表記されることもあるでしょう。しかし、それは、読み手に理解できる文章ではありません。意思の伝達、コミュニケイションが成り立たないからです。

ヘーゲルの認識論に立ち戻って考えてみましょう。

彼の対論法(弁証法)では、矛盾とは、(客観的世界の矛盾としてではなく)2つの言説=テーゼのあいだの敵対的・排斥的な関係として、世界についての認識の側での矛盾として現れます。

まず1つのテーゼ(言説)を提示し、次にこれに対抗するテーゼを提示します。この2つの相互敵対と排斥関係は、いずれかの立場のテーゼを打ち出した立場(認識)そのものの一面性ないし限界によるものと説明されます。それゆえ、より高次のより包括的な視座を打ち出したテーゼの優越において統合され、この一面的で狭隘なテーゼは、こうしてより総体的な認識体系の内部に位置づけなおされます。

つまりは、対象の側にある矛盾とは見なされていないわけです。徹頭徹尾、認識論主義に立っています。

対象=存在の側に現れるかに「見える:schein」矛盾は、じつのところ、認識する主観の側に表象される(これをan sichないしfuer unsという)矛盾でしかないのです。

ところが、ヘーゲリアン左派、ことにマルクス派は、矛盾は「客観的世界」の側にあるから、それが主観の側に反映されるのだ、と単純に割り切ってしまいました。これは、認識論の複合性に関する無理解によるものです。

そのため、「生産力と生産関係とのあいだの矛盾」なんていう、抽象的で観念的、メタフィジカルなテーゼを掲げてしまいました。

私はマルクスが大好きですが、このテーゼは、彼の言説のなかで最も無意味なもので、およそ理解=論証不能な、無内容なテーゼだと断言します。

文章作成技術の話題でしたが、認識論や論理学にまで話が広がってしまいました。ここからは、文章作成の方法論により近づけて考えてみます。

いままでに見たことから、文章作成者が意識すべきことは、自らが書いた文章の文脈が、客観的に見て、どのような仕組み=構造として組み立てられているかを理解せよ、ということです。そして、自分の立つ政治的・社会的な立場を自己分析する必要があるということです。

つまり、自分の視点や問題意識、課題意識を自己省察するということです。

別の面から見れば、書き手の知覚や認識は、本人が内心どう考えようと、書き上げた文章でしか表せない、けっして文章を超えることはない、ということです。つまりは、文章にすることで、自分の知性や感性、知覚や認識の限界=到達点を表現するのであって、その文章を分析すれば、自分の知覚や認識(知性や感性)の成果と限界が把握できるというわけです。

その意味では、文章を書くということは、自分の精神=知性を客観化する作業であり、自分の限界を曝すというわけで、恐ろしいというか、大それたことです。

「私はもっと知っているんだぞ」という姿勢で書いた文章は、すぐれた読み手には、いとも簡単にその虚勢や一面性、皮相性が見抜かれてしまうものです。読者は「だからどうした?」「それが何だ?」と畳みかけてきます。

説明は丁寧に手を抜かずにしなければなりませんが、言いたいことの核心を隠さずはっきり示さなければなりません。

ただし、実際に書きあがった文章が、客観的に見て(多くの読者から見て)、書き手の言いたいことを表現しているか、言いたいことの根拠や理由は示されているか。

というわけで、少なくとも私にとっては、文章を書く作業は「自己分析」、つまり、自分の認識や知覚を対象化し、解剖し、再構成するプロセスでもあります。

それゆえ、私が書き記した文章はまた、あとから見ると、そのときどきの自分の認識や知識の到達点=限界、一面性を画定する記録となります。

さて、ではふたたび、世界とか現実を文章に写し取る方法について考えてみましょう。

9 「矛盾」を表現する

池波正太郎は、「鬼平犯科帳」や「剣客商売」などで再三、人間そして世の中は矛盾に満ちた存在だという世界観・人生観を述べています。あれこれの状況で人がとる行動や反応、抱く感情は、往々にして辻褄が合わず、矛盾だらけで、合理的な説明がつかないものだ、と。

それでも、いや、それだからこそ、池波さんは、人びとと世の中を描く物語を書き続けました。そして、池波さんがものした小説の文脈は読みやすく、きちんと整序されて流れています。物語の起承転結とか因果関係は文法的にも論理的にも正しく組み立てられています。

矛盾や混乱に満ちた「人の世の中」を「時代小説」として描いているのに、言い換えれば、まさに矛盾や混沌を描いているのに、その物語は「混乱がなく、わかりやすい」のです。このことを考えてみましょう。

■文章=文法は「形式論理学」で成り立っている■

これまで述べてきたことからも明らかなように、言葉と文章の世界は、「形式論理学」のロジックで成り立っています。論証や説明の学としての数学や物理学と同じ論理がはたらいています。つまり、ごく常識的な推論が成り立つわけです。

たとえば、「1+1=2ならば、2+2=4となる」ということです。書き手のメッセイジが読み手に伝わるためには、文法的に正しく書かれた文章は、特定の意味と文脈を成り立たせ、再現するものでなければならない、ということです。

ところが、言葉や文章が写し出すことになる世界それ自体は、人間社会であれ、自然世界であれ、一見したところ(現象的には)、矛盾に満ちたパラドクシカルな事象だらけで、複雑に絡み合った連関にあふれています。世界が一見して自明なものならば、科学はそもそも成り立たなかったでしょう。知恵も知識も必要ないでしょう。

批判や分析を加えて、因果関係や内的な連関性を説き明かさなければ、日常生活の継続=反復が困難になるからこそ、人類は言葉と文法を生み出し、経験や知識を蓄積し、分析し、総合するようになったはずです。

してみると、矛盾とは、私たち認識が不十分であるがゆえに、生じてくるものでしょうか。それとも、私たちの意識や認識とはかかわりなく、客観的な世界にそもそも矛盾があるのでしょうか。あるいは、その両方なのでしょうか。

■矛盾とは何か■

そこで、まず「矛盾」という言葉の意味や成り立ちを追跡してみます。

「矛盾」という言葉は、だいたい中学校の国語の「故事成語」で習います。

それは、古代中国で諸子百家の論争史のなかで、韓非子が孔子一派=儒家を批判するためにつくった「たとえ話」=逸話のなかに出てくる言葉からでき上がったものです。

天下無敵で、破壊できない盾(防具)がない矛。一方、これまた天下無敵で、いかなる矛をもはね返す盾。この両方を同時に売る楚の商人がいた。だが、この2つの物は、同時に成り立たない、存在しえないものだった。その点を衝かれて、楚の商人は、立場に窮してしまった。これは、誰でも知る話だ。

だが、この逸話が、孔子一門の言説の「自己撞着」を鋭く批判した批評のためのものだったことは、学校では教えない。

批判の文脈はこうなっている。

孔子たちは、その当時から見てもさらに古代の中国王朝の諸王の善政や徳目、価値観を讃える。たとえば、尭、舜、ウ。

ところが、よりのちの王は、前の王の統治や徳目の欠点や欠陥を批判し、克服するという立場で、自己の新たな統治方式と徳目を打ち出したのではなかったか。つまり、先行者の徳目は後発者によって覆されたもので、その歴史は批判と否定の歴史ではないか。

であるとするなら、いずれが最も正しい徳目なのか。その序列・順位を示さないで、ただ礼賛するのならば、そこに、同時に成り立たない事柄を提示する混乱(自己撞着)がある、と。

ただし、儒家と法家の方法論には大きな違いがある。

儒家は、歴史主義的かつマテリアリスティックなプラグマティズムを方法論の信条としている。つまり、ご都合主義であって、そのときどきの状況に応じて、仁義礼智などの徳目のうち最上位の徳目は異なる、と説く。

ところが、法家は現時点での価値観の体系性を明確に提示して、なかでも最優位の徳目を中心に価値観を序列化すべし、というファンダメンタリストである。

そもそもはじめから議論が噛み合わないのだ。が、論理としては、韓非子が正しいのかもしれない。

カントやヘーゲルが活躍したドイツ哲学では、矛盾とは、Widerspruchだ。これは、「敵対し排斥・否定し合う2つの言説」という意味だ。やはり、同時に成り立たない、敵対する2つのものということだ。

英語では、contradiction。やはり、「敵対する2つの教義・言説」という意味だ。ラテン語やフランス語系の言葉を基礎としてできたものだ。

こうして、洋の東西で、同じような概念=用語ができあがった。

ただし、語源的には、ともに客観的な世界の事象というよりも、人の認識や観念、価値観というものについてのパラドクスを表現するために生まれた言葉に見える。

■閑話休題■

ところで、規範論として儒家(孔子)と法家(韓非子)を見てみよう。

孔子たちは、重要視するいくつかの徳目について、(「仁」を最重要視するかに見えるが)厳密に格付け・序列化をしない。そして、統治権力の側が厳格な立法とか制度化するのを、強くは求めない。

つまり、個人や集団、社会それ自体に内発的に成立する規範=社会規範として、いくつかの徳目を提起し、それぞれの状況や目的に応じて、最上位となる徳目が異なる。論理的には、統治者の法制定よりも以前に、状況に応じて、こうした社会規範が形成されると見ているように見える。

これに対して、韓非子たちは、かなり厳格な立法主義者で、社会の良識とか内在的な規範よりも実定法に優位を与える。それは、統治者の権力、支配者の価値観の圧倒的な優越を求める。これは、革命直後の状況を想定しているかのようだ。

私見では、この点が、中国の毛沢東派が孔子=儒家を(王朝権力の「封建的支配」を正統化し、民衆の従属を固定化しようとした、という理由をむりやりくっつけて)激しく批判・非難した原因ではなかったか、と思う。民衆や社会の内発的で自発的な、それゆえ毛沢東派の革命権力から自立した、規範や価値意識に優位を認める儒家の発想法が気に入らなかったのではないか。

国家や統治権力が制定する実定法よりも、論理的に、社会に内在的・内発的な規範を優先させるという観念は、ヨーロッパ近代の法思想と、すくなくとも形のうえでは、大変よく似ている。

国家の法規範の基礎には市民社会の規範があるという論理に。

さて、話を「文章による矛盾の表現」に戻そう。

■「弁証法的矛盾」■

以前、左派ヘーゲリアンやマルクス派は、歴史的に変化するあらゆる自然および社会現象には「弁証法的矛盾」が内在する、と考えた。相敵対する2つの要因の相克が進歩・発展の原動力だと。その場合、形式論理学(つまり文章)は「弁証法的矛盾」を表現できるか、という問題を立てた。

私に言わせれば、ばかげた無意味な問題提起だ。

形式論理学=文章の組み立ては、人間の認識の基盤であり、推論や判断の不可欠の手段である。したがって、矛盾を矛盾と知覚識別するのは言葉であり、その論理的推論の1つの結果としてだ。

「AはBである。」と「CはDである。」という2つの文、2つの主語述語関係が互いに相容れない、撞着するという関係を知覚認識することで、はじめて「物事が矛盾する」という判断が成立する。

つまり、表現できなければ、判断が成り立たず、したがって「矛盾」という事態をも知ることができない。仮に、「弁証法的矛盾」なるものが形式論理学の表現を超越するものなら、そもそもそんな「曖昧で漠たる存在」は、判断や推論の埒外の「たわごと」でしかない。

もとより、理性的で冷静なヘーゲリアンとマルクシストは、こんなつまらない問題提起をはねつけた。形式論理で表現できないものが、およそ客観的で哲学的な認識の対象となるはずがない、と。これは正しい。

「弁証法」を何か超越的で論理的説明を超えた神秘の方法論であるかのように崇拝する者たちが、とくにソヴィエト派には多数いたのだ。

そういうこともあって、私は「ディアレクティーク」を「弁証法」ではなく、「対論法」(厳密には対論的認識法)と訳すことにしているのだが。

「弁証法」と訳す場合の、「弁」とは論争・論駁という意味でしょうし、「証」は論証という意味でしょう。つまり、「相互に争う2つの論証」というほどの意味なのでしょう。難しい漢語です。

■矛盾と混沌■

文章で認識を進めようとする者は、矛盾をとことん表現しなければならない。事物(正確には認識された物事)のあいだの対立点は、曖昧化や妥協をすることなく、余すことなく、正確に表現しなければならないし、できるはずです。

というよりも、文章に表現できた範囲でしか「矛盾なるもの」を認識することはできないわけです。認識を文章に表現しないで、いくら認識できたといっても、誰もその成果を確認できません。コミュニケイション可能な言説に組み立ててはじめて、認識の検討や検証ができるのですから。

素直に表現すればいいのです。

とはいえ、矛盾する事柄を文章に記述していくと、相互に対立し排斥し合う事項が並立して、文章が混乱してしまうのではないか。つまち、矛盾をそのまま素直に表記すると、混乱と混沌が生じて、読み手が理解しにくい文章にならないか、という疑問がわいてきます。

たしかに、ただ矛盾する事柄を並べていけば、支離滅裂な言葉の羅列になるかもしれません。どうすればいいのでしょうか。

ここに、認識論上の大きな問題が出てきます。

書き手が「矛盾」として知覚・判断したことが、じつは、書き手の側の混乱や錯誤、あるいは認識の一面性とか歪みによるものではないか、という疑問です。

いや、そもそも、「矛盾」という関係の判断は、人間=認識主観の側が立てた見方にすぎないのであって、さらに認識が進み、客観的対象をより精密かつ全体的に眺められるようになれば、矛盾としてではなく、対立しながらも相互に連関し合う構成要素ではないか。こういう疑問も出てきます。

これは、カント以来の哲学の根本問題なのです。

10 矛盾とは何か

カントは、たとえば《本質と現象》《内容と形態》《矛盾》《相互補完》というような事象・事柄のあいだの関係や仕組みを認識=構成する方法=「ものの見方・考え方」は、認識主体としての人間が思考のうちで「こしらえたGestalt(形相)」にすぎない、と述べています。それが、人間が「外界の世界」を認識のうちに取り込んで再構成するために有効な方法=形式だから、と。

しかし、客観的な世界の仕組みがそのとおりになっているとは限らない、いやそうなっているかどうかは知ることができない、というのです。というのも、「知る」「知覚・認識する」ということ自体に、以上のような主観の側の「先験的な方法」がまとわりついていて、人間はこの方法や形相を離れては知覚・認識ができないからだ、というわけです。

ゆえに、「矛盾」は人の認識の側にあるものではないか、ということになります。

わがヘーゲルも、このこと自体は否定しません。

だが、彼は、なぜ、いかにして、人間はこのような方法=形相を認識の用具として生み出さなければならなかったのか、その理由というか根拠=必然性を追跡しようとしました。人間の脳のなかの作用もまた分析と批判的考察の対象となる「客観的世界」の1つの事象ではないか、と。

ただ、いずれの立場にしろ、私たちが「矛盾」と思料した事柄が、対象である客観的世界に存在するものではなく、私たちの認識の一面性によってもたらされたものではないか、という疑問は提起されうるのです。つまり、矛盾は私たちの認識のなかに、その浅薄さのなかに原因があるのではないか。

深く省察を加えずに、矛盾だと判断してしまったのかもしれない、ということです。

しかし、ヘーゲルでは、人が事象の諸要素のあいだに矛盾関係を見出すことには、しかるべき根拠があるのだ、ということになります。対象の存在状況と、人間の認識の発達の度合いとか方法論のありようのそれぞれに、またそれらの相互関係のなかに、理由があるわけです。それが、認識の狭隘性や一面性などの限界によるものだとしても。

■矛盾の「実例」■

矛盾というものを「実例」で考えてみましょう。

たとえば、物体の回転運動(円周や楕円周を描く運動)。地球の公転運動とか、人工衛星の周回運動などです。これについては、マルクスをはじめ、多くの理論家が取り上げています。

それは、ある物体Aが、ほかのある物体Bを中心とする円周ないし楕円の軌道を描いておこなう運動は、一方でAがBの重力を受けて不断に落下し続けながら、他方でBから不断に飛び去り続けよう(遠ざかろう)としている運動である、と定義されます。こうして、向心力(重力落下)と遠心力とは対抗・拮抗し、その力の合成は角運動量(角速度)を生み出す、と。

ところが、これは矛盾でしょうか?

たしかに、相対抗する2つの力の関係ではあります。が、それらの力の拮抗・合成によって生み出されるのは、循環的な、ただ繰り返すだけの円周運動・回転運動にすぎません。

とすれば、これは力の対立と合成の1例であって、矛盾と見るか、それとも単なる方向の違う2つの力の作用の相互関係=合成と見るか、認識者の立場しだいということになります。一方が成り立てば、もう一方が成り立たないという関係ではありません。

もう1つよく提示される「実例」を見てみましょう。それは、「生命の生存」という事柄です。

いわく、生命活動(生存)とは、他方において、絶えざる死滅の過程である、と。「生命」の過程とは「死滅」の過程だというのです。

生命とは、生物の身体とか、それを構成する細胞、遺伝子を備えた有機体の自己再生産あるいは増殖活動の過程だといわれます。ところが、この活動は、不断の新陳代謝の活動をつうじておこなわれます。細胞や遺伝子、細胞内要素を構成する材料は酸化し、劣化していきます。酸化・劣化した素材は、細胞の健全な生存を脅かす物質に転換していきます。細胞が生き延びるためには、それを排出して、新たな素材を取り込まなければなりません。

この新陳代謝は、細胞内の有機物や無機物からなる部品(生命の一部)が絶えず死滅し、別の材料によって同じ組成・機能・性質のものが遺伝子のプログラムによって再生産されるという過程でもあります。つまり、細胞内の一部は絶えず死滅して取り換えられているわけです。

さらに、個々の細胞自体にも寿命(遺伝子プログラムで再生産が可能な期限)があって、死滅し、それに取って代わる新たな細胞が生み出され、増殖していきます。これも、新陳代謝の一部です。

こうして、生命体の身体の細胞やその構成要素は、絶えず一部が死滅し、一部が再生=増殖されることで、素材が入れ代わり、更新されていきます。自然のスクラップ&ビルドの過程なのです。

その意味では、生命活動とは死滅を随伴する過程であるいえます。

しかし、厳密に見ると、同じ要素(細胞やその部分)それ自体が同時に死滅と再生=増殖の過程にあるわけではありません。入れ代わるのです。したがって、この矛盾は、レトリック(修辞的:言い回しの妙)によるものとなります。

巨視的な視野で考えてみると、「生命」というのは、自然=宇宙のなかでおこなわれる特殊な仕組み(これを私たちは「生命」と呼ぶ)とその「外界」とのあいだでの物質循環・物質代謝にほかなりません。「生命」と「非生命」とのあいだでの物質のやり取りです。

「生命」とは、この物質代謝のごく一部をなす特殊なメカニズム=プロセスにすぎません。

生命とは、ある一定の特殊な情報コーディング(遺伝情報)を内包し、特定の組成・性質・機能などを備えた有機物の自己同一性の再生産(複製・再生=増殖)のメカニズム=プロセスです。この再生産のために、有機体の形成材料やエネルギー源物質を絶えず外界から取り入れて利用し、消耗し、排出するのです。

このメカニズムを駆動する情報コーディングそのもの、コーディングの組成そのものの内部に、複製・再生・増殖や機能のメカニズムを劣化させ、攪乱・停止させる傾向性が内包されているらしい。つまりは、生命そのもののなかに、部分的な死滅・排出という機能が組み込まれているのです。陳腐化、旧弊化、劣化、再生機能の攪乱・停止、すなわち「死滅」「崩壊」「排出」を付随的要因としているのです。

それは、やがて生命の「個体」全体におよぶことになるのですが。

こうして、どうやら、ほかの実例をあげて分析・吟味を加えてみても、同じような結論になりそうです。

では、「矛盾」とはいったい何を意味するのでしょうか。

■閑話休題■

星新一のショートストーリーに、前にあげた、「最強無敵の矛」と「最強無敵の盾」とを闘わせる物語があります。

その結果はというと、「世界の崩壊」でした。

つまり、双方とも無限の破壊エネルギーを発することができる存在だけに、その衝突は、これまた無限の破壊エネルギーの衝突を生み出し、その破壊力は「この宇宙全体」を破壊してしまった、というオチです。

これは、きわめて論理的で、ものの考え方について非常に有意義な含意を示唆しています。

■結論■

してみれば、ごく直観的に、ないしは大雑把に「矛盾」と表現してみたとして、「矛盾するとされた諸要素、諸要因」をいよいよ具体的かつ精密に記述し、分析し、それらの相互関係を吟味して、再構成=文章化してみると、「つじつま」がきちんと合う、論理がすっきり通る文脈となるのです。

矛盾は、形式論理で記述・表現できるわけです。

そうなると、「矛盾というもの」は、詳細な分析や批判、洞察が加えられる前の、大雑把な表記用語にすぎないものとなります。文章の論理はきちんと通るようにして、文脈が混乱・破綻することを回避することができます。

ただし、これは、それなりの認識過程を経過して、ある程度、系統的に認識できた事柄を文章にするわけですから、当たり前といえば当たり前のことですが。

したがって、矛盾と意識された事柄は、形式論理の破綻や攪乱なく、文章に表現することができます。これが結論です。

ただし、漠然としたイメイジや想定を表現する文章の場合には、「矛盾」そのものや「つじつまの破綻」がそのまま表記されることもあるでしょう。しかし、それは、読み手に理解できる文章ではありません。意思の伝達、コミュニケイションが成り立たないからです。

ヘーゲルの認識論に立ち戻って考えてみましょう。

彼の対論法(弁証法)では、矛盾とは、(客観的世界の矛盾としてではなく)2つの言説=テーゼのあいだの敵対的・排斥的な関係として、世界についての認識の側での矛盾として現れます。

まず1つのテーゼ(言説)を提示し、次にこれに対抗するテーゼを提示します。この2つの相互敵対と排斥関係は、いずれかの立場のテーゼを打ち出した立場(認識)そのものの一面性ないし限界によるものと説明されます。それゆえ、より高次のより包括的な視座を打ち出したテーゼの優越において統合され、この一面的で狭隘なテーゼは、こうしてより総体的な認識体系の内部に位置づけなおされます。

つまりは、対象の側にある矛盾とは見なされていないわけです。徹頭徹尾、認識論主義に立っています。

対象=存在の側に現れるかに「見える:schein」矛盾は、じつのところ、認識する主観の側に表象される(これをan sichないしfuer unsという)矛盾でしかないのです。

ところが、ヘーゲリアン左派、ことにマルクス派は、矛盾は「客観的世界」の側にあるから、それが主観の側に反映されるのだ、と単純に割り切ってしまいました。これは、認識論の複合性に関する無理解によるものです。

そのため、「生産力と生産関係とのあいだの矛盾」なんていう、抽象的で観念的、メタフィジカルなテーゼを掲げてしまいました。

私はマルクスが大好きですが、このテーゼは、彼の言説のなかで最も無意味なもので、およそ理解=論証不能な、無内容なテーゼだと断言します。