■■物象化と人格化■■

1 貨幣(お金)という特殊な現象、そして拝金主義

私たちは今日、日々の生活を営むために生業に勤しんでいる。給与や報酬という形態で収入、つまり「お金」を得るために。

では、なにゆえに「お金」を得ようとするのか。

「お金」によって、生活に必要な物やサーヴィス(文化や情報を含む)を手に入れることができるからだ。つまり、「お金」はこの世の中のあらゆる商品(として提供されているモノやサーヴィス)と交換できる能力を持っているからだ。

言い換えれば、「お金」とは支払い能力に裏打ちされた消費能力・購買能力を意味している。将来の消費や購買の可能性、能力ともいえる。

「お金」とは、通貨による支払い能力(流動性ともいう)を意味している。通貨とは、国家や国際的組織によって妥当性を担保されている貨幣の代位物であって、つまりは貨幣の現象形態である。

貨幣は通貨であるとは限らないが、通貨は必然的に貨幣である。貨幣が「本質」=「内容」なのである。貨幣が通貨として現象するためには、通貨の発行主体としての国家や地方政府、国際組織などの権力機構の存在が前提されるから、通貨の存在根拠・必然性を論証するためには、政治権力の存在をまず説明しなければならない。が、ここでは所与であると仮定しておこう。

さて、貨幣はまた、対価として貨幣を求める人びとに特定の行動・サーヴィスをさせることができる。外形的なものでよいならば「愛」さえ「買うことができる」。傭兵組織や「死の商人」のサーヴィスさえ調達できるし、選挙での票さえある程度は確保できる。巨額であれば、大企業や政府機関でさえ意のままに操ることができる。

いや言い換えよう。いかなる経済組織や権力装置も、財政資金として貨幣を投入しなければ動かすことはできない。

というような意味では、貨幣、すなわち蓄積された富の存在形態としての貨幣は、あらゆる権力、支配の力の源泉でもある。いや、持続的・連続的な社会的再生産過程のなかでは、権力や支配力の果実として、貨幣=富が生み出され獲得・蓄積されるわけである。

貨幣は権力の源泉でもあれば、同時に結果でもある。

人びとは金のために戦争を引き起こし、大量破壊や大量殺戮を繰り返してきた。富や権力において、競い合う他者に優越するために。

というわけで、私たちは将来の生活手段購買能力として、さらには権力の断片として、「お金」をありがたがり、追い求めるのだ。

だが、この一見当たり前の文脈には、懐疑してしかるべき謎がある。

貨幣は結局のところ、一時的な媒介物でしかないのである。私たちが最終的に求めるのは、消費や享楽あるいは生産活動のためのモノやサーヴィスであって、もしいくらカネがあっても、モノやサーヴィスがなければまったく無意味である。カネは結局のところ、何かを買い入れるための一時的な手段・支払い能力であって、それによって調達するモノやサーヴィスこそが最終的な目的物ではないか。

こうして持続的な再生産過程のなかでは、カネは手段であり一時的な代位物でしかないが、同時に、それによって世界のあらゆるものを手に入れることができる支払い手段・価値尺度であることによって、究極の目的物でもある。ただし、調達すべきモノやサーヴィスがなければ無意味ではあるが。

結局のところ、貨幣は、あらゆるモノやサーヴィスが内包している経済的価値を代位する普遍的な価値表現の形態なのである。

マルクスの《資本》の商品・貨幣理論では、ぶっちゃけて言うと、そういうことが述べられている。

■拝金という呪物崇拝■

ところで、小売業やサーヴィス業の経営者の話として、こういう話をよく聞く。

「私は、お客様には愛想を振りまく。けれども、頭を下げるのは、客が支払うお金=代金に対してであって、客自身に対してではない。だから、カネに頭を下げると思えば、いくらでも客に愛想を振りまくことができる」と。

一見もっともな話に見える。

だが、そこには物象化による呪物崇拝が見られる。

ある業種の商売が収益をあげることができるのは、社会の生産・分配・消費の仕組みが成り立っているからだ。商店なり企業なりが顧客に販売できるモノやサーヴィスが顧客の需要に見合ったように提供され、支払い能力(可処分所得)を持った顧客がそれを購買し消費する社会的な仕組みが機能し、再生産されているからだ。これに見合った、流通・分配システムが構築され、機能しているからだ。

とすれば、経営者が頭を下げるべきは、供給と消費をめぐる社会システムに対してであるべきだ。そして、顧客の好みとか要望の動向・変化とかの社会の動きに目を凝らして観察する必要がある。という意味では、客の動向や消費性向を読みとる努力をしている自分や従業員に感謝すべきだ。

だが、客が払うカネにばかり目を配ると、自分の商売の継続のための状況を読み落とすことにもなる。

そう。私たちが「カネをありがたがる」のは、貨幣(通貨)というものが体現している社会の仕組みが成り立ち動いているからこそなのだ。

企業に勤務する労働者としては、私たちは会社に労働力を提供して、一定期間ごとにその対価=給料(賃金)を受け取るのだ。労働力の提供は、企業の生産過程に労働力のサーヴィスを提供しているということだ。そこには、通常の商品交換の論理が成り立っている。

■商品交換と貨幣■

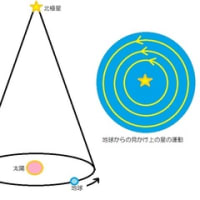

この生産物交換の世界は、小さな集落共同体のような単位でおこなわれる場合には、直接の現品どうしの交換(物々交換・現物交換)でも支障がない。

ところが、生産物(商品)の種類が多様化し、生産地や市場=販売地、それゆえ交換が互いに遠く隔たった場所どうしで、隔たった日時におこなわれるようになると、事情は転換する。今、ここで自分の生産物を売り渡しても、それと引き換えに入手したいものは、遠い別の場所=市場に行かないと買えない。あるは、今日のところは入荷しない。たとえば、1か月後に到着する。というようになる。

しかも、商品種類と取引き地の多様化と遠隔化は、商品交換への参加者の数を飛躍的に増大させ、商品取引きを複雑化する。

というわけで、商品の取引きの一連の過程の時間的・空間的な広がり=隔たり、関与する人びとの数は、飛躍的に拡大する。商品交換の売りと買いとが時空的に分離拡散する。

そうなると、ここで売り渡した商品の価値を何かの代位物に置き換えておいて、やがて別の場所、別の日時に、その代位物を提示して引き渡すのと交換に別の商品を受け取り、消費するようにするしかない。

こうして、拡大した商品交換の過程に介在して価値を代位し、次の交換で支払い手段になるべき特殊な媒介物=モノ、すなわち貨幣が生み出される。この媒介物は、希少品で少量で大きな価値を表現する物体が好ましい。はるか古代から、人類は貨幣=媒介的交換手段として、さまざまな物を利用してきたが、長い歴史を経て、貴金属(金や銀、銅など)が主要な貨幣材料になった。

要するに、貨幣は特殊な社会的分業の仕組みに照応した存在なのである。

2 社会的分業の結晶としての「貨幣」

社会分業とは、the social division of labour, Die gesellshaftliche Teilung der Arbeitである。すなわち、労働(生産活動・経済活動)の社会的分割という意味である。

つまりは、社会の総欲求(ニーズやディマンド)に合わせて、衣食住や娯楽などに供されるモノやサーヴィスをそれぞれ専門に生産・供給する活動(業種や業態)に人びとの労働・資源が分割されることである。

商品生産社会では、どのような商品がどれだけの供給量を必要とするかは、一定の期間の後でなければ把握できない。過剰に供給されたものは、売れ残ったり販売価格が下落するし、過少に供給されたものは買い手の側の不足と価格の騰貴をもたらす。だから、交換価格の相場は変動する。

したがって、商品価格の変動は、社会的分業の均衡状況の変化や不均衡を表現する指標なのである。それにしても、この変動が一定の幅のなかに収まっていて、異常な価格下落や騰貴がなければ、社会的再生産はほぼ順当に継続していると見ることができる。

このような過程の一定期間の持続をつうじて、商品種類ごとの相場(値ごろ)という社会的な尺度、価値評価基準が定まっていく。

それは、社会全体として、A商品には社会全体のなかから代価としてこれだけの総額を割り当てよう、B商品にはこれだけ…という、割り当て量、したがって、全体として、それぞれの商品ごとに割り当てる労働や資源の量の比率が与えられてくる。

これを、社会的分業の均衡と呼ぶ。つまり、社会全体のさまざまな生産部門への労働や資源の分配比率が与えられるのだ。もちろん、技術の変化や欲望・ニーズの変化で、この分配比率はつねに変動する。没落し消滅する部門もあれば、新たに勃興成長する部門もある。

このような社会的分業体系=商品性社会のなかで、貨幣は商品交換の尺度=媒介物として機能している。そして、通貨は国家権力によって発行され、その名目価値と妥当力を担保されている。

してみれれば、貨幣の価値は、このような社会的分業と権力機構の仕組みを集中的に体現している制度であって、貨幣という現象形態のうちに独特の社会システムが結晶化され凝縮されているのだ。ところが、商品高価市場に現れる人びとは、このような社会史的・社会学的分析をおこなうこともなく、ひたすら己の利益と生き残りのために、生産や交換をおこなおうとする。ひたすらより多くの貨幣を手に入れようとする。

すると、彼らの目には、貨幣=貴金属は、永遠の過去から、というよりもこの世に登場したときから価値を持つ特殊な「ありがたいモノ」として、いわば転倒=倒錯して映るのだ。

社会システムの構造の帰結として貨幣は価値を持つという仕組みが倒錯して、貴金属(あるいは貨幣や通貨)には無前提に価値があるから、支払い手段となり、権力の源泉となるものという共同主観が厳然と成立している。

このように、歴史的に特殊な社会的仕組みが特殊な物体に集中的に表現=体現され、人びとにとっては、その価値や力が疑う余地のない呪物的存在(die Fetische)として現象することを、マルクスは〈物象化:Verdingilichung)と呼んだ。

ここでドイツ語の基礎を語るとしよう。

Verとは語尾にenをつけて、「強いて~の状態にする」「~化させる」という意味になる。Dingとは英語のthingであって、「物」「物体」という意味。これにlichをつけて、「~的な」という形容詞にする。つまりディングリッヒは、「物的な」「物体的な」となり、これは「人びとの意識や観念の外部に存在する物質的な存在」を意味する。この語頭にフェア、語尾にエンをつけて、「物象化する」「物として現出せしめる」という意味になる。動詞を名詞化するためにenに変えて、ungとする。

こうして、フェアディングリッフングとは、「物象化」「物体に体現させること」という意味になる。

そして、物象化された事物をありがたがり、崇拝し、価値観の序列の上位に置くことをマルクスは「フェテイシスムス:Fetischismus」と呼んだ。「倒錯的な呪物崇拝、物神崇拝」という意味だ。

■「サウンド・オヴ・サイレンス」の哲学■

こういう民衆の「倒錯的な呪物崇拝」を的確に批判=揶揄した音楽作品として、サイモンとガーファンクルの《The Sound of Silence》がある。

英語版の詩編の最後のパラフレイズ。

And people bowed and prayed

To the neon god they made.

And sign flashed out its warning,

In the words it was forming.

And the signs said,

“The words of prophets are written on the subway walls,

and tennament halls”

And whispered in the Sound of Silence.

こうして、人びとはお辞儀して願いごとを祈る。

彼らが造り上げた神としてのネオン灯に対して。

すると、ネオンサインはその啓示を輝かせる(際立たせる)。

ネオンサイン灯が織りなす文字列のなかに。

そして表示は告げる。

「役に立つ(利をもたらす詳しい)説明は、地下鉄の壁や

集合住宅のホールに掲示されています」(詳しくは~をご覧ください)と

こうして、言葉は「沈黙の響き(静寂の音響)」のなかで囁かれる。

テレヴィの情報をありがたがる、という習性もそうだろう。メディアが流す情報の価値に疑ういことなく飛び付くのも。

■話を戻す■

ネオンサインから「イワシの頭」まで、およそこの世の物すべては「呪物信仰」「物神崇拝」の対象になる。

■共同主観と階級意識■

ところで、このような呪物崇拝は、倒錯した意識=観念だが、社会の構造を結晶化させ権力システムを構築し、人びとの意識と行動を拘束する〈客観的=物質的な力〉になる。哲学者の廣松渡は、このような社会的仕組み、社会心性を「共同主観」(の構造)と名付けた。

ヨーロッパの社会学では、〈inter-subjective structure〉と呼ばれてきたものだが、日本語では「主体間の関係性の社会構造」というような訳になってしまい、不便この上なかった。が、廣松がうまい訳語というか造語をしてくれたものだ。

社会構造やレジームと人びとの意識や観念(心理)は互いに原因となり結果となる関係にある。長期的な社会的再生産の文脈で見ると、人びとの社会的地位は人びとの意識や観念を拘束制約して、人びとの社会関係の構造に照応した観念構造=イデオロギーを形成する。

この過程は相互制約的かつ累積的なものであって、今度は構造化された意識や観念が、人びとの行動スタイルや価値観、規範意識を形づくり、秩序やレジームの再生産を促進する役割を果たす。

ときには、共同主観は人びとを促迫して、過剰適応や過剰な衝動に駆り立てる。バブル経済のブームなどを見よ。

貨幣や通貨のように国家の強制権力によって裏打ちされた制度にまで発達した共同主観は、社会史的視点では「倒錯した観念の産物」でしかないが、しかし、人びとの日常の意識や行動を徹底的に拘束し、強い動機づけとして機能する。貨幣利害をめぐって、人びとは争い、ときには殺人や破壊、ついには国家間の戦争=大量殺戮さえも引き起こす。

社会関係、人びと関係性は、人びとの意識のなかからうまれながら、人びと意識から独立して物資的な強制力となる。

とはいえ、商品貨幣制度の全社会化、普遍化、これは近代資本主義的社会で達成されたのだが、この仕組みによって利益を獲得・蓄積して権力と富を手に入れた集団=階級と、逆に支配され、収奪搾取され、割りを食う人びと=階級とでは、同じように貨幣を呪物崇拝しても、意識や観念の構造は相当に格差がある。敵対と闘争が間断なく繰り広げられてきた。

こうして、社会的再生産過程のなかでのそれぞれの地位=立場に応じて、利害意識は差異化され、自分の固有の利害得失に応じた意識構造や観念、行動スタイルを身につける。同じ事実を、それぞれ異なった屈折率で読み取り解釈する意識や観念のフィルターができ上がるのだ。

とはいえ、マスデモクラシー社会では、知的情報や価値観の生産・発信・伝達装置は、支配エリートを含む富裕階級によって経営されるから、そして公教育制度もエリートが支配する価値観によって構築され運営されるから、エリート=富裕者の利害に順応的な共同主観が世の中に普及伝播される。まして庶民、下層階級は万事につけて余裕がなくて、批判精神や想像力を陶冶する機会を奪われている。

たとえば、日々の仕事に疲れて家に帰ると、テレヴィなどのマスメディアの番組が、人びとを自立的思考や判断の培養から遠ざけるような情報や価値観を垂れ流している。家族の子どもたちも、親たちの影響を受ける。

経済的階層が下にさがるほどに、社会の底辺を相手にしたテレヴィ番組をより長時間見る傾向があるというし、金銭的にほかの娯楽や教養にアクセスするゆとりがない。

こうして、自分たちを疎外しているはずの支配エリートの価値観をやたらにありがたがったり、あるいはそもそも社会的事象への批判や判断に関心を向けないようにする「無害化」の機能装置が働いている。

それでも、不景気やセレブの傲慢な態度が、ときには人びとの反骨心や反抗精神を掻き立てる局面がやって来る。日々の安楽、平穏を求める意識と、レジームやエリートへの反感や疑惑が織り混ぜられた意識ができ上がる。

■社会関係の「人格化」■

というようなさまざまな文脈で、人びとの意識や観念は社会的な仕組みによって束縛され影響されながら形成される。人びとはこうして形成された意識や観念によって、日々の行動や判断が導かれる。

このような意味では、人びとは、社会構造のなかでのそれぞれの地位=立場によって意識を拘束され、そのような意味で、社会関係の再生産を持続させるような個性=心性、パースナリティの担い手となる。

マルクスは、主として生産過程のなかでの人びとの地位=立場に照応した意識や価値観の担い手となることを、社会関係(社会構造)の「人格化(Verpersoenlichung)」と呼んだ(「Ver+person+lich+en(ung)」。ペルゾンはリッヒがついて品詞変化したので、弱母音「o」はウムラウト(転音)している)。

こうして「物象化」と「人格化」とは、対(ペア)になった現象なのである。

マルクスは《資本》における利潤率や賃金をめぐる資本家と賃労働者との階級闘争の歴史や事例―たとえば機械制工場の導入や労働条件・労働時間をめぐる闘争など―考察のなかで、次のように述べている。

利潤の追求のために、そして過激な競争のなかで生き延びるために、男性労働者だけでなく、低賃金労働のために無慈悲に生産過程に投げ入れられた児童や女性に対する過酷な搾取を執拗に求める資本家経営者。このおぞましい姿、行動スタイル、態度やメンタリティなどは、その原因や責任を彼ら個人の悪意や恣意に求めることはできない。

というのは、まさに生産過程で資本家として存在し機能する限りで必然的になったゲシュタルトにほかならないからだ。その姿は、剰余価値の生産と領有を追い求める資本の、つまりは資本蓄積衝動の「人格化」にほかならない。

そしてマルクスは、まさに《資本》のなかに登場する資本家を、社会的生産関係としての人格化、歴史的に特殊な階級敵対関係の人格化として描き出しているのだと自ら述べている。

そのかぎりでは、《資本》に登場する資本家経営者は、資本蓄積衝動に取りつかれた人物として、いわばステレオタイプとして描かれている。

言い換えれば、そこには生きた個人ではなく、ブリテンの綿工業地帯の実情から取材して分析し、析出した一般的傾向を描いているわけである。

3 物象化と人格化のメタフィジーク

これまでに大雑把に説明した物象化や人格化の問題は、社会学や社会科学、歴史学ではなく、ほとんどもっぱら「哲学」の領域で扱われてきた。そして、商品生産や貨幣現象が普遍化する近代資本主義的社会に特有の事象として。

しかし、私は、物象化と人格化は太古から、人類が意識や観念という機能を獲得したときから引きずってきた事態であって、およそ人類発生この方存在してきた現象だと解釈している。ただ、商品生産が普遍化する近代には、この時代に特有の物象化と人格化のありようがあるのだ。

アニミズムやトーテミズムは、まさに物象化そのものではないだろうか。そして、自然の脅威や不可抗の自然の力(火山活動や地震などの天災など)を「神の怒り」や「警告」と観念したり…。あるいは部族共同体の規範や連帯、集合的な能力を部族長の一身に人格化したり。

そして、神の姿や存在を、じつは人間が自分たち自身の姿に似せて創造し、そして次には逆に、自分たち人間を、神が自分の姿に似せて創造したものと仮定するような原始的な神学。

ともあれ、人間の意識や観念活動のなかで、共同主観のなかで、物象化や人格化という作用がはたらくことによって、私たちは外界の存在や自分たちを認識できるようになったのではないか。

私たちは物象化の現象になかに取り込まれ呪縛されてしまうが、同時にそれを批判的に分析する手がかりを得るのだともいえる。

■貨幣の価値と力を分析する■

話題を戻そう。

貨幣=貴金属に価値がある。この事実から出発して、経済現象・歴史現象を考察するにあたっては、「それはなぜなのか」と根拠や原因、それをしからしめる必然性や条件を分析してみなければならない。

そして、貨幣=価値物、交換手段が貴金属ではない時代もあったこと、現在のように貨幣が通貨として発行され流通し、さらには「信用制度」によって代位されている事態と、比較検証してみなければならない。

さらに、貨幣や貴金属、通貨=紙幣あるいは信用を手段=媒介として、どのような過程が反復・再生産され、人類のどのような形態・構造の社会が再生産されているのか、これを分析しなければならない。

あるいは、こういう仮定もいかもしれない。

ある者は、徹底的な守銭奴で、自分が生産・調達した商品=生産物をひたすら貨幣と交換したけれども、貨幣を手放すのが惜しくて、その後、いっさいのほかの商品=生産物と交換しなかった。つまりカネを貯め込んで購買と消費をしなかった。

すると、どうなるか。

餓死するだろう。

ということは、貨幣は、いずれ自分が消費・使用するモノを入手するための交換手段であることがわかる。しかも、どんな商品=生産物とも交換可能な、普遍的に価値を認められた交換手段であって、そのかぎりで価値の体現者=具現物であることがわかる。

これを社会全体の規模での過程に広げてみると、社会成員たちが自分たちの生活の維持・再生産のために必要な物資を互いに交換する仕組みが成り立っていることに気がつく。こうして、人びとは生存のための物質的新陳代謝をおこなっているのである。

人びとは経験則で学んで社会の多様なニーズに合わせて労働と資源を分配して生産活動をおこない、生産結果をこれまたニーズに応じて交換=分配しているのである。それが、特殊な条件下では商品生産・商品交換という形態でおこなわれ、貨幣交換を媒介としているわけである。

だが、この媒介関係によって、貨幣は人びとから独立した能力と権力を獲得するのである。だが、貨幣は人間の手による生産物であり、独特の権力関係によって組織され構築された制度になっているのである。

1 貨幣(お金)という特殊な現象、そして拝金主義

私たちは今日、日々の生活を営むために生業に勤しんでいる。給与や報酬という形態で収入、つまり「お金」を得るために。

では、なにゆえに「お金」を得ようとするのか。

「お金」によって、生活に必要な物やサーヴィス(文化や情報を含む)を手に入れることができるからだ。つまり、「お金」はこの世の中のあらゆる商品(として提供されているモノやサーヴィス)と交換できる能力を持っているからだ。

言い換えれば、「お金」とは支払い能力に裏打ちされた消費能力・購買能力を意味している。将来の消費や購買の可能性、能力ともいえる。

「お金」とは、通貨による支払い能力(流動性ともいう)を意味している。通貨とは、国家や国際的組織によって妥当性を担保されている貨幣の代位物であって、つまりは貨幣の現象形態である。

貨幣は通貨であるとは限らないが、通貨は必然的に貨幣である。貨幣が「本質」=「内容」なのである。貨幣が通貨として現象するためには、通貨の発行主体としての国家や地方政府、国際組織などの権力機構の存在が前提されるから、通貨の存在根拠・必然性を論証するためには、政治権力の存在をまず説明しなければならない。が、ここでは所与であると仮定しておこう。

さて、貨幣はまた、対価として貨幣を求める人びとに特定の行動・サーヴィスをさせることができる。外形的なものでよいならば「愛」さえ「買うことができる」。傭兵組織や「死の商人」のサーヴィスさえ調達できるし、選挙での票さえある程度は確保できる。巨額であれば、大企業や政府機関でさえ意のままに操ることができる。

いや言い換えよう。いかなる経済組織や権力装置も、財政資金として貨幣を投入しなければ動かすことはできない。

というような意味では、貨幣、すなわち蓄積された富の存在形態としての貨幣は、あらゆる権力、支配の力の源泉でもある。いや、持続的・連続的な社会的再生産過程のなかでは、権力や支配力の果実として、貨幣=富が生み出され獲得・蓄積されるわけである。

貨幣は権力の源泉でもあれば、同時に結果でもある。

人びとは金のために戦争を引き起こし、大量破壊や大量殺戮を繰り返してきた。富や権力において、競い合う他者に優越するために。

というわけで、私たちは将来の生活手段購買能力として、さらには権力の断片として、「お金」をありがたがり、追い求めるのだ。

だが、この一見当たり前の文脈には、懐疑してしかるべき謎がある。

貨幣は結局のところ、一時的な媒介物でしかないのである。私たちが最終的に求めるのは、消費や享楽あるいは生産活動のためのモノやサーヴィスであって、もしいくらカネがあっても、モノやサーヴィスがなければまったく無意味である。カネは結局のところ、何かを買い入れるための一時的な手段・支払い能力であって、それによって調達するモノやサーヴィスこそが最終的な目的物ではないか。

こうして持続的な再生産過程のなかでは、カネは手段であり一時的な代位物でしかないが、同時に、それによって世界のあらゆるものを手に入れることができる支払い手段・価値尺度であることによって、究極の目的物でもある。ただし、調達すべきモノやサーヴィスがなければ無意味ではあるが。

結局のところ、貨幣は、あらゆるモノやサーヴィスが内包している経済的価値を代位する普遍的な価値表現の形態なのである。

マルクスの《資本》の商品・貨幣理論では、ぶっちゃけて言うと、そういうことが述べられている。

■拝金という呪物崇拝■

ところで、小売業やサーヴィス業の経営者の話として、こういう話をよく聞く。

「私は、お客様には愛想を振りまく。けれども、頭を下げるのは、客が支払うお金=代金に対してであって、客自身に対してではない。だから、カネに頭を下げると思えば、いくらでも客に愛想を振りまくことができる」と。

一見もっともな話に見える。

だが、そこには物象化による呪物崇拝が見られる。

ある業種の商売が収益をあげることができるのは、社会の生産・分配・消費の仕組みが成り立っているからだ。商店なり企業なりが顧客に販売できるモノやサーヴィスが顧客の需要に見合ったように提供され、支払い能力(可処分所得)を持った顧客がそれを購買し消費する社会的な仕組みが機能し、再生産されているからだ。これに見合った、流通・分配システムが構築され、機能しているからだ。

とすれば、経営者が頭を下げるべきは、供給と消費をめぐる社会システムに対してであるべきだ。そして、顧客の好みとか要望の動向・変化とかの社会の動きに目を凝らして観察する必要がある。という意味では、客の動向や消費性向を読みとる努力をしている自分や従業員に感謝すべきだ。

だが、客が払うカネにばかり目を配ると、自分の商売の継続のための状況を読み落とすことにもなる。

そう。私たちが「カネをありがたがる」のは、貨幣(通貨)というものが体現している社会の仕組みが成り立ち動いているからこそなのだ。

企業に勤務する労働者としては、私たちは会社に労働力を提供して、一定期間ごとにその対価=給料(賃金)を受け取るのだ。労働力の提供は、企業の生産過程に労働力のサーヴィスを提供しているということだ。そこには、通常の商品交換の論理が成り立っている。

■商品交換と貨幣■

この生産物交換の世界は、小さな集落共同体のような単位でおこなわれる場合には、直接の現品どうしの交換(物々交換・現物交換)でも支障がない。

ところが、生産物(商品)の種類が多様化し、生産地や市場=販売地、それゆえ交換が互いに遠く隔たった場所どうしで、隔たった日時におこなわれるようになると、事情は転換する。今、ここで自分の生産物を売り渡しても、それと引き換えに入手したいものは、遠い別の場所=市場に行かないと買えない。あるは、今日のところは入荷しない。たとえば、1か月後に到着する。というようになる。

しかも、商品種類と取引き地の多様化と遠隔化は、商品交換への参加者の数を飛躍的に増大させ、商品取引きを複雑化する。

というわけで、商品の取引きの一連の過程の時間的・空間的な広がり=隔たり、関与する人びとの数は、飛躍的に拡大する。商品交換の売りと買いとが時空的に分離拡散する。

そうなると、ここで売り渡した商品の価値を何かの代位物に置き換えておいて、やがて別の場所、別の日時に、その代位物を提示して引き渡すのと交換に別の商品を受け取り、消費するようにするしかない。

こうして、拡大した商品交換の過程に介在して価値を代位し、次の交換で支払い手段になるべき特殊な媒介物=モノ、すなわち貨幣が生み出される。この媒介物は、希少品で少量で大きな価値を表現する物体が好ましい。はるか古代から、人類は貨幣=媒介的交換手段として、さまざまな物を利用してきたが、長い歴史を経て、貴金属(金や銀、銅など)が主要な貨幣材料になった。

要するに、貨幣は特殊な社会的分業の仕組みに照応した存在なのである。

2 社会的分業の結晶としての「貨幣」

社会分業とは、the social division of labour, Die gesellshaftliche Teilung der Arbeitである。すなわち、労働(生産活動・経済活動)の社会的分割という意味である。

つまりは、社会の総欲求(ニーズやディマンド)に合わせて、衣食住や娯楽などに供されるモノやサーヴィスをそれぞれ専門に生産・供給する活動(業種や業態)に人びとの労働・資源が分割されることである。

商品生産社会では、どのような商品がどれだけの供給量を必要とするかは、一定の期間の後でなければ把握できない。過剰に供給されたものは、売れ残ったり販売価格が下落するし、過少に供給されたものは買い手の側の不足と価格の騰貴をもたらす。だから、交換価格の相場は変動する。

したがって、商品価格の変動は、社会的分業の均衡状況の変化や不均衡を表現する指標なのである。それにしても、この変動が一定の幅のなかに収まっていて、異常な価格下落や騰貴がなければ、社会的再生産はほぼ順当に継続していると見ることができる。

このような過程の一定期間の持続をつうじて、商品種類ごとの相場(値ごろ)という社会的な尺度、価値評価基準が定まっていく。

それは、社会全体として、A商品には社会全体のなかから代価としてこれだけの総額を割り当てよう、B商品にはこれだけ…という、割り当て量、したがって、全体として、それぞれの商品ごとに割り当てる労働や資源の量の比率が与えられてくる。

これを、社会的分業の均衡と呼ぶ。つまり、社会全体のさまざまな生産部門への労働や資源の分配比率が与えられるのだ。もちろん、技術の変化や欲望・ニーズの変化で、この分配比率はつねに変動する。没落し消滅する部門もあれば、新たに勃興成長する部門もある。

このような社会的分業体系=商品性社会のなかで、貨幣は商品交換の尺度=媒介物として機能している。そして、通貨は国家権力によって発行され、その名目価値と妥当力を担保されている。

してみれれば、貨幣の価値は、このような社会的分業と権力機構の仕組みを集中的に体現している制度であって、貨幣という現象形態のうちに独特の社会システムが結晶化され凝縮されているのだ。ところが、商品高価市場に現れる人びとは、このような社会史的・社会学的分析をおこなうこともなく、ひたすら己の利益と生き残りのために、生産や交換をおこなおうとする。ひたすらより多くの貨幣を手に入れようとする。

すると、彼らの目には、貨幣=貴金属は、永遠の過去から、というよりもこの世に登場したときから価値を持つ特殊な「ありがたいモノ」として、いわば転倒=倒錯して映るのだ。

社会システムの構造の帰結として貨幣は価値を持つという仕組みが倒錯して、貴金属(あるいは貨幣や通貨)には無前提に価値があるから、支払い手段となり、権力の源泉となるものという共同主観が厳然と成立している。

このように、歴史的に特殊な社会的仕組みが特殊な物体に集中的に表現=体現され、人びとにとっては、その価値や力が疑う余地のない呪物的存在(die Fetische)として現象することを、マルクスは〈物象化:Verdingilichung)と呼んだ。

ここでドイツ語の基礎を語るとしよう。

Verとは語尾にenをつけて、「強いて~の状態にする」「~化させる」という意味になる。Dingとは英語のthingであって、「物」「物体」という意味。これにlichをつけて、「~的な」という形容詞にする。つまりディングリッヒは、「物的な」「物体的な」となり、これは「人びとの意識や観念の外部に存在する物質的な存在」を意味する。この語頭にフェア、語尾にエンをつけて、「物象化する」「物として現出せしめる」という意味になる。動詞を名詞化するためにenに変えて、ungとする。

こうして、フェアディングリッフングとは、「物象化」「物体に体現させること」という意味になる。

そして、物象化された事物をありがたがり、崇拝し、価値観の序列の上位に置くことをマルクスは「フェテイシスムス:Fetischismus」と呼んだ。「倒錯的な呪物崇拝、物神崇拝」という意味だ。

■「サウンド・オヴ・サイレンス」の哲学■

こういう民衆の「倒錯的な呪物崇拝」を的確に批判=揶揄した音楽作品として、サイモンとガーファンクルの《The Sound of Silence》がある。

英語版の詩編の最後のパラフレイズ。

And people bowed and prayed

To the neon god they made.

And sign flashed out its warning,

In the words it was forming.

And the signs said,

“The words of prophets are written on the subway walls,

and tennament halls”

And whispered in the Sound of Silence.

こうして、人びとはお辞儀して願いごとを祈る。

彼らが造り上げた神としてのネオン灯に対して。

すると、ネオンサインはその啓示を輝かせる(際立たせる)。

ネオンサイン灯が織りなす文字列のなかに。

そして表示は告げる。

「役に立つ(利をもたらす詳しい)説明は、地下鉄の壁や

集合住宅のホールに掲示されています」(詳しくは~をご覧ください)と

こうして、言葉は「沈黙の響き(静寂の音響)」のなかで囁かれる。

テレヴィの情報をありがたがる、という習性もそうだろう。メディアが流す情報の価値に疑ういことなく飛び付くのも。

■話を戻す■

ネオンサインから「イワシの頭」まで、およそこの世の物すべては「呪物信仰」「物神崇拝」の対象になる。

■共同主観と階級意識■

ところで、このような呪物崇拝は、倒錯した意識=観念だが、社会の構造を結晶化させ権力システムを構築し、人びとの意識と行動を拘束する〈客観的=物質的な力〉になる。哲学者の廣松渡は、このような社会的仕組み、社会心性を「共同主観」(の構造)と名付けた。

ヨーロッパの社会学では、〈inter-subjective structure〉と呼ばれてきたものだが、日本語では「主体間の関係性の社会構造」というような訳になってしまい、不便この上なかった。が、廣松がうまい訳語というか造語をしてくれたものだ。

社会構造やレジームと人びとの意識や観念(心理)は互いに原因となり結果となる関係にある。長期的な社会的再生産の文脈で見ると、人びとの社会的地位は人びとの意識や観念を拘束制約して、人びとの社会関係の構造に照応した観念構造=イデオロギーを形成する。

この過程は相互制約的かつ累積的なものであって、今度は構造化された意識や観念が、人びとの行動スタイルや価値観、規範意識を形づくり、秩序やレジームの再生産を促進する役割を果たす。

ときには、共同主観は人びとを促迫して、過剰適応や過剰な衝動に駆り立てる。バブル経済のブームなどを見よ。

貨幣や通貨のように国家の強制権力によって裏打ちされた制度にまで発達した共同主観は、社会史的視点では「倒錯した観念の産物」でしかないが、しかし、人びとの日常の意識や行動を徹底的に拘束し、強い動機づけとして機能する。貨幣利害をめぐって、人びとは争い、ときには殺人や破壊、ついには国家間の戦争=大量殺戮さえも引き起こす。

社会関係、人びと関係性は、人びとの意識のなかからうまれながら、人びと意識から独立して物資的な強制力となる。

とはいえ、商品貨幣制度の全社会化、普遍化、これは近代資本主義的社会で達成されたのだが、この仕組みによって利益を獲得・蓄積して権力と富を手に入れた集団=階級と、逆に支配され、収奪搾取され、割りを食う人びと=階級とでは、同じように貨幣を呪物崇拝しても、意識や観念の構造は相当に格差がある。敵対と闘争が間断なく繰り広げられてきた。

こうして、社会的再生産過程のなかでのそれぞれの地位=立場に応じて、利害意識は差異化され、自分の固有の利害得失に応じた意識構造や観念、行動スタイルを身につける。同じ事実を、それぞれ異なった屈折率で読み取り解釈する意識や観念のフィルターができ上がるのだ。

とはいえ、マスデモクラシー社会では、知的情報や価値観の生産・発信・伝達装置は、支配エリートを含む富裕階級によって経営されるから、そして公教育制度もエリートが支配する価値観によって構築され運営されるから、エリート=富裕者の利害に順応的な共同主観が世の中に普及伝播される。まして庶民、下層階級は万事につけて余裕がなくて、批判精神や想像力を陶冶する機会を奪われている。

たとえば、日々の仕事に疲れて家に帰ると、テレヴィなどのマスメディアの番組が、人びとを自立的思考や判断の培養から遠ざけるような情報や価値観を垂れ流している。家族の子どもたちも、親たちの影響を受ける。

経済的階層が下にさがるほどに、社会の底辺を相手にしたテレヴィ番組をより長時間見る傾向があるというし、金銭的にほかの娯楽や教養にアクセスするゆとりがない。

こうして、自分たちを疎外しているはずの支配エリートの価値観をやたらにありがたがったり、あるいはそもそも社会的事象への批判や判断に関心を向けないようにする「無害化」の機能装置が働いている。

それでも、不景気やセレブの傲慢な態度が、ときには人びとの反骨心や反抗精神を掻き立てる局面がやって来る。日々の安楽、平穏を求める意識と、レジームやエリートへの反感や疑惑が織り混ぜられた意識ができ上がる。

■社会関係の「人格化」■

というようなさまざまな文脈で、人びとの意識や観念は社会的な仕組みによって束縛され影響されながら形成される。人びとはこうして形成された意識や観念によって、日々の行動や判断が導かれる。

このような意味では、人びとは、社会構造のなかでのそれぞれの地位=立場によって意識を拘束され、そのような意味で、社会関係の再生産を持続させるような個性=心性、パースナリティの担い手となる。

マルクスは、主として生産過程のなかでの人びとの地位=立場に照応した意識や価値観の担い手となることを、社会関係(社会構造)の「人格化(Verpersoenlichung)」と呼んだ(「Ver+person+lich+en(ung)」。ペルゾンはリッヒがついて品詞変化したので、弱母音「o」はウムラウト(転音)している)。

こうして「物象化」と「人格化」とは、対(ペア)になった現象なのである。

マルクスは《資本》における利潤率や賃金をめぐる資本家と賃労働者との階級闘争の歴史や事例―たとえば機械制工場の導入や労働条件・労働時間をめぐる闘争など―考察のなかで、次のように述べている。

利潤の追求のために、そして過激な競争のなかで生き延びるために、男性労働者だけでなく、低賃金労働のために無慈悲に生産過程に投げ入れられた児童や女性に対する過酷な搾取を執拗に求める資本家経営者。このおぞましい姿、行動スタイル、態度やメンタリティなどは、その原因や責任を彼ら個人の悪意や恣意に求めることはできない。

というのは、まさに生産過程で資本家として存在し機能する限りで必然的になったゲシュタルトにほかならないからだ。その姿は、剰余価値の生産と領有を追い求める資本の、つまりは資本蓄積衝動の「人格化」にほかならない。

そしてマルクスは、まさに《資本》のなかに登場する資本家を、社会的生産関係としての人格化、歴史的に特殊な階級敵対関係の人格化として描き出しているのだと自ら述べている。

そのかぎりでは、《資本》に登場する資本家経営者は、資本蓄積衝動に取りつかれた人物として、いわばステレオタイプとして描かれている。

言い換えれば、そこには生きた個人ではなく、ブリテンの綿工業地帯の実情から取材して分析し、析出した一般的傾向を描いているわけである。

3 物象化と人格化のメタフィジーク

これまでに大雑把に説明した物象化や人格化の問題は、社会学や社会科学、歴史学ではなく、ほとんどもっぱら「哲学」の領域で扱われてきた。そして、商品生産や貨幣現象が普遍化する近代資本主義的社会に特有の事象として。

しかし、私は、物象化と人格化は太古から、人類が意識や観念という機能を獲得したときから引きずってきた事態であって、およそ人類発生この方存在してきた現象だと解釈している。ただ、商品生産が普遍化する近代には、この時代に特有の物象化と人格化のありようがあるのだ。

アニミズムやトーテミズムは、まさに物象化そのものではないだろうか。そして、自然の脅威や不可抗の自然の力(火山活動や地震などの天災など)を「神の怒り」や「警告」と観念したり…。あるいは部族共同体の規範や連帯、集合的な能力を部族長の一身に人格化したり。

そして、神の姿や存在を、じつは人間が自分たち自身の姿に似せて創造し、そして次には逆に、自分たち人間を、神が自分の姿に似せて創造したものと仮定するような原始的な神学。

ともあれ、人間の意識や観念活動のなかで、共同主観のなかで、物象化や人格化という作用がはたらくことによって、私たちは外界の存在や自分たちを認識できるようになったのではないか。

私たちは物象化の現象になかに取り込まれ呪縛されてしまうが、同時にそれを批判的に分析する手がかりを得るのだともいえる。

■貨幣の価値と力を分析する■

話題を戻そう。

貨幣=貴金属に価値がある。この事実から出発して、経済現象・歴史現象を考察するにあたっては、「それはなぜなのか」と根拠や原因、それをしからしめる必然性や条件を分析してみなければならない。

そして、貨幣=価値物、交換手段が貴金属ではない時代もあったこと、現在のように貨幣が通貨として発行され流通し、さらには「信用制度」によって代位されている事態と、比較検証してみなければならない。

さらに、貨幣や貴金属、通貨=紙幣あるいは信用を手段=媒介として、どのような過程が反復・再生産され、人類のどのような形態・構造の社会が再生産されているのか、これを分析しなければならない。

あるいは、こういう仮定もいかもしれない。

ある者は、徹底的な守銭奴で、自分が生産・調達した商品=生産物をひたすら貨幣と交換したけれども、貨幣を手放すのが惜しくて、その後、いっさいのほかの商品=生産物と交換しなかった。つまりカネを貯め込んで購買と消費をしなかった。

すると、どうなるか。

餓死するだろう。

ということは、貨幣は、いずれ自分が消費・使用するモノを入手するための交換手段であることがわかる。しかも、どんな商品=生産物とも交換可能な、普遍的に価値を認められた交換手段であって、そのかぎりで価値の体現者=具現物であることがわかる。

これを社会全体の規模での過程に広げてみると、社会成員たちが自分たちの生活の維持・再生産のために必要な物資を互いに交換する仕組みが成り立っていることに気がつく。こうして、人びとは生存のための物質的新陳代謝をおこなっているのである。

人びとは経験則で学んで社会の多様なニーズに合わせて労働と資源を分配して生産活動をおこない、生産結果をこれまたニーズに応じて交換=分配しているのである。それが、特殊な条件下では商品生産・商品交換という形態でおこなわれ、貨幣交換を媒介としているわけである。

だが、この媒介関係によって、貨幣は人びとから独立した能力と権力を獲得するのである。だが、貨幣は人間の手による生産物であり、独特の権力関係によって組織され構築された制度になっているのである。