インフレーションについて。

いつものことですが、

あくまでも個人的な学習のためにのみ

御笑覧ください。

https://drive.google.com/file/d/0Bz2V1zKzg0azZjU3VW1GWmR2MWc/view

主流派の数量方程式を批判した後、

カレツキーベースの所得方程式が出てきますが、

別に数式を使うような内容でもないです。

まあ、学部初学者向け、というようなことでしょうから

こんなもんかもしれませんが。。。。

読者層を考えると

恐らくこれまでの中で一番簡単な章ということに

なるかと思います。。。。

なお、「マネー・サプライ」の訳語についてひとこと書くと、

最初は「貨幣(の)供給」などと訳していたのだけれど、

economic units are not suddenly allocated bags of money supply

(「経済主体はmoney supply のカバンを突然

受け取る」)

の部分を読んで、ああ、ここmoney supply というのは

やや皮肉を込めて使っているのか、ということに思い当たったので

全部カタカナで「マネー・サプライ」と後から直したんだけど、、、

今読むと、なんか変なだけだった。。。。

以下、本文だけですが、PDFが見れない方ように、

コピーしておきます。

貨幣と銀行業務 - Part11:インフレーション

Posted on April 5, 2016 by Eric Tymoigne | 6 Comments

エリック・ティモワーニュ

銀行のオペレーションについては、これで終わりにする。次のステップは、これまでの議論をマクロ経済的な問題の分析に統合することである。そして今回のブログではその手始めにインフレーションに焦点を合わせる。通常、インフレについて語られるときには、消費目的で購入される新たに生産された財・サービスの購入費用と関連付けられている。インフレのもう一つの問題は資産価格である。つまり、生産不可能な商品や以前に生産されたものも含む商品(コモディティー)の価格である。今回のブログでは資産価格インフレについては触れない。これは金利の理論を学習する際に扱うことにする。

生産価格の理論

インフレーション(およびデフレーション)について現在存在している説明を大きく分けると、貨幣理論と実物理論とに分類できる。(「実物」というのは生産との結びつきを意味する。)以下はこの分類に従った二つの人気理論である。

貨幣数量説(QTM):貨幣的インフレ理論

QTMはMV=PQという方程式から出発する。Mはマネー・サプライの量、Vは貨幣の流通速度(このマネー・サプライですべての必要な取引を終えるまでに要する速度)、Pは価格水準、Qは生産量。この方程式はトートロジーで、ただ単に財・サービスの取引額(PQ)は、これらの取引を終えるまでに必要な金融取引の額と等しい、と言っているだけである。製品価格の理論にするには、それぞれの変数についてある仮定をおき、因果関係を論じることになる。QTMでは次のことが仮定されている。

- H1:Mは定数である(または一定の率で成長する)。そして貨幣乗数を通じて中央銀行がコントロールしている。

- H2:Vは定数である(決済習慣は安定的)。

- H3:Qは完全雇用水準(Qfe)で定数とされる。または一定の「自然」成長率(gQfe)で成長する。供給条件(生産力)は需要条件(財・サービスに対する支出)からは独立していると仮定される。

この一連の想定を所与として、次の式を得る。

P = MV/Qfe

又は、成長率で示すと(Vは定数、つまり流通速度の成長率はゼロ)

gP = gM – gQfe

もしマネー・サプライが自然成長率より早く成長すると、インフレが発生する(gP > 0)。

If gM= 2% で gQfe = 1% なら gP = 1%。中央銀行がマネー・サプライ成長率を引き上げれば、インフレーションは同じパーセンテージポイントで高まるが、生産の成長率は変化しない。インフレは貨幣に起源をもつわけだ。

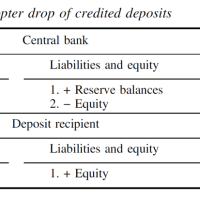

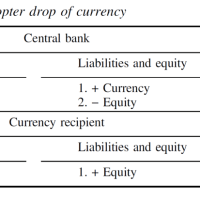

価格水準で語るとこの経済的ロジックは次のようになる。まず、ある量の貨幣がある経済主体たちの手に落ちる。どうやって?ミルトン・フリードマンの有名な議論では、エコノミストはどのようにしてマネー・サプライが経済に入ってくるかについて考える必要なく、ただヘリコプターから落ちてくることでも仮定していればよい、とのことだ。H1に従い、中央銀行が準備を注入し、それによって銀行信用の額が大増加する、ということもできる。

そうして、その経済主体の手許の貨幣性資産monetary instrumentsが増える。彼らはそれらを貯蓄することもできるはずだが、H2が意味しているのは、各経済主体は蓄えたいと望むものはすでにすべて蓄え終えており、手持ちのお金が増えたら貯蓄などせずそのすべてを支出すべく商店に駆けつけるということである。そして経済が常に完全雇用状態にあるとすれば、経済システムが財・サービス需要の急増を調整できる唯一の方法は価格引き上げである。貨幣は「中立」である、つまり、生産には影響しない。

主要な政策的含意は、中心銀行は中央銀行がインフレーション問題に取り組む上では最もふさわしい立場にいる、ということであり、生産の問題は市場メカニズムを通じた相対価格調整に任せるのが最も良い、ということである。中央銀行は目標として準備の量(成長率)を定め、所要準備率を適切に設定することで生産物価格を管理できる。これでマネー・サプライ量(成長率)をコントロールし、特定の物価水準(インフレーション)に固定できる。インフレーションをコントロールするのは簡単である。中央銀行はただインフレターゲット(gPT)を決定し、経済の自然成長率(gQfe)を判定するだけでよい。例えば、中央銀行がインフレ目標をgPT = 2% と設定しており、経済の自然成長率がgQfe = 3% であるなら、マネー・サプライ量の成長率はgM = 5% にするべきである。乗数が安定していると仮定すれば、これは準備の成長率を5%にするべきだ、という意味になる。

この議論は中央銀行は一つのインフレ目標を設定すべきであるという議論へと拡張されてきた。ほとんどの中央銀行関係者は今は貨幣的刺激は短期的には中立ではなく、金利政策を通じて経済を微調整――つまり、経済を暑すぎ(インフレ)もせず、寒すぎ(失業)もしないようない状態に置く――能力があると、認識している。ところが、中期から長期にかけては、貨幣の中立性論が、つまりインフレターゲット論のほうが優勢である。中央銀行関係者はこれを短期政策のガイドとして用いることもできる。

中央銀行はマネー・サプライ成長率の(gM*)参照値を決めるべきである。この値は、インフレ目標 (gPT) 、全体的な自然成長率、現在の流通速度のトレンド(gV) と整合しなくてはならない。

gM* = gPT + gQfe – gV

gM > gM* なら、中央銀行は弛緩しすぎており(つまり、金利目標が高すぎ)るので、インフレ率は中期的には目標を上回るだろう。

このアプローチにはこの結論へ行きつく際の前提及び使われている因果関係に関連していくつかの問題がある。

- マネー・サプライは中央銀行によってはどんな形でもコントロールされていない。貨幣乗数理論が適用できないばかりでなく、マネー・サプライ成長率も第一には民間経済主体による銀行信用に対する需要(銀行は経済主体に信用をムリ押し付けるわけにはいかない)および政府支出と租税によって突き動かされる。

- 金利目標はマネー・サプライに対しては迂遠で不確実な効果しか持たないし、インフレについても同様。

- 経済は稀にしか完全雇用にならないし、財やサービスに対する需要が増加すれば財やサービスの供給も増加する。

- 自然経済成長率を測定することは現実には難しい。さらに重要なことは、財やサービスの需要と供給は相互に独立していない。需要は「長期的」にも問題である。グリーンスパンはFOMC会合でこれをうまいこと表現した。

「ごく簡単に言わせてもらいます――本当に今まで言ってきたことの繰り返しですが――私たちはみな多かれ少なかれサプライサイドが非常に安定したものだという仮定の下で育てられてきました。[…]私の考えでは、私たちのモデルでは供給サイドと需要サイドの相互関係を適切に説明することが出来ていませんが、それは大部分、歴史的にそういう分析が必要とされていなかった、という理由でそうなってしまったのです。

(Greenspan, FOMC meeting, October 1999, pages 46–47)

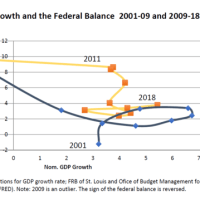

- 経験的な証拠では、マネー・サプライと物価の間に期待すべき強い相関関係は、長期においてすら、存在していない(図 1および2)。期間を引き延ばせば相関も改善する(1年では相関係数は0.55、5年では0.67、10年では0.71)が、理論が示唆するほどには強くない。

- インフレーションとマネー・サプライ成長率の間に正の相関関係があるという事実からは因果連鎖の方向については何も知ることができない。因果連鎖がMからPへ進むには相当強い仮定が必要になるのではないだろうか。次節ではこの点を展開しよう。

Figure 1. Annual Growth Rate of CPI and of the Money Supply

Sources: BLS, Federal Reserve

Figure 2. Five-year growth rate of CPI and of the money supply

Sources: BLS, Federal Reserve

Income distribution and inflation

価格水準についてのもう一つの理論はマクロ経済計算方程式から始まる。

PQ ≡ W + U

これはGDPに対する所得アプローチである。つまり名目GDP(PQ)はすべての所得の合計と等しいということである。単純化のため、二つの所得だけを取り上げている。賃金(W)と総利潤(U)である。全て税引前の値である。両方の項をQで除す。

P ≡ W/Q + U/Q

Wは平均名目賃金率(w)に労務時間数(L)を乗じた値に等しい。すなわちW = wL(たとえば、時給5ドルで労働時間が10時間なら、Wは50ドルに等しくなる)。

従て、

P ≡ wL/Q + U/Q

Q/Lは労働時間当たりの産出量で、労働の平均生産性(APL)である。

P ≡ w/APL + U/Q

w/APL は、生産単位当たりの費用である。U/Q は労働費用に掛かるマクロ経済的なマークアップである。下記の想定が取り入れられる。

- H1:経済は通常完全雇用状態ではなく、Q(および経済成長率)は期待集計需要の関数に変換される(これはケインズの有効需要の理論である)。

- H2:wは賃金交渉で決まるが、これは賃金稼得者の相対的力関係に依存する(この仮説の背後には分配に関して闘争理論conflict claim theory of distributionが想定されている)。

- H3:U、すなわち名目集計的利潤の水準は、集計的需要に依存している(この仮説の背後には利潤についてカレツキーの理論が想定されている。末尾参照)。

- H4:APL は経済の経済的需要、および経済の状況の関数として変動する。財・サービスの集計的需要の循環と同じ方向に動く。一般に、労働時間が不足している時期にはgAPL が伸び、そして経済が停滞し始めるときgAPL は雇用が切り下げられる前に低下する。

従って

P = w/APL + U/Q

物価水準は労働単位当たりの費用とマクロ経済的なマークアップの大きさによって変化する。成長率で示すと、

gp ≈ (gw – gAPL)sW + (gU – gQ)sU

sW と sU はそれぞれ国内所得(sW + sU = 1)に占める賃金と利潤のシェアである。というわけで、インフレーションには二つの発生源がある。

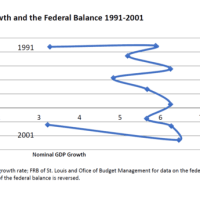

- コスト・プッシュ・インフレーション:生産単位あたりの労務費の成長率(gw – gAPL)は、労働の平均生産性の伸び率と比べて名目賃金がいかに早く上昇するかに依存する。生産単位あたり労務費とインフレーションの相関性はとても強く、「短期的」(年成長率に対して0.82)および「長期的」(5年間の成長率に対して0.93)のどちらに対しても強い。(図3)

- ディマンド・プル・インフレーション:Uはカレツキーの利潤方程式に従う。これは、経済内の利潤の水準は集計的需要の関数ということを明らかにしている。gU – gQ は経済に対する集計的需要の圧力を表す。これはアウトプット・ギャップである。gU(集計的需要の成長)が上昇し、gQ(集計的供給の成長)が変化しなければ、 gP はその他を同一として、上昇する。ただし、gQ が定数であると想定することは経済が完全雇用でない限り受け入れられない。通常、集計的需要の成長に対する正のショックは集計的供給の成長に対して正の増加を促す。というのは生産力の稼働率が「長期的に」すら低いからである。

マネー・サプライがこの方程式には含まれていないことに留意してほしい。マネー・サプライは直接産出価格に影響を与えない。支出はインフレーションに影響を与えるかもしれないが、しかしそれも経済の状況に依存している。

Figure 3. Annual Growth Rate of Unit Cost of Labor and Growth Rate of PCE

Source: BEA, Federal Reserve

賃金の成長率は、それ自体としては直接関係性がない。問題になるのは平均的な労働生産性の成長率との関係である。時系列データは単位当たり労働コストの役割にもう一つ別の洞察を提供する(図4)。1960年代から1980年代前半にかけて、単位労務費は高インフレーションの主要な発生源であった。名目賃金成長率と生産成長率とは両方とも平均して成長していたが、前者は後者を上回っていた。前者は5-10%の間であったが、後者はほとんど0-5%の範囲であった。1960年代後半、労務者は生産性の成長率を上回る賃金成長率を得ていたが、これは低失業率と強力な労組を背景にした賃金交渉力のおかげである。1970年代のオイルショックはインフレーションを加速し、労務者は、名目賃金の引き上げを要求することで自分たちの賃金を維持しようと試みた(これは失敗した)。これはインフレーションを一層加速した。というのは生産性上昇は賃金要求についていけなかったからである。労働の国際化および労組の組織力の低下によって、賃金が生産性を上回って成長する能力は、長期的な経済成長の時期においてさえ、失われた。

Figure 4. Unit cost of labor growth rate and inflation, Percent

Source: BEA, BLS

ブログ第10回目で示した貨幣創造の説明と組み合わせて考えるとこの理論の場合、物価と貨幣の相関性は、QTMとは正反対の因果連鎖として説明されることになる。生産費が高くなり需要圧力が強くなれば、財・サービスの価格が押し上げられ、それが経済主体の必要とする銀行融資の大きさを膨らませる。つまり P (gP) が高くなるからM (gM)も高くなるのである。

論点を広くすると、マネー・サプライ量の成長はそれ自体としてはインフレーションではない。というのはマネー・サプライは経済主体の必要性に伴って成長するのであり、経済主体が何のことやら皆目見当つかないまま突然空からマネー・サプライのつまったカバンを受け取るわけではないからだ。

- 企業は生産活動を始めるため(労務者に賃金を支払い原材料を購入するため)銀行に融資を申し込む。そして生産物が売れた後で銀行に債務を返済する(この時マネー・サプライは破壊される)。すなわち、マネー・サプライとは一つには生産システムの必要上、変動しているのである。

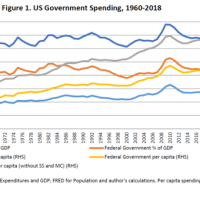

- 連邦政府支出(これはマネー・サプライを注入する)および租税(マネー・サプライを破壊する)は反循環的に変化し、インフレーション圧力を和らげる(「自動安定装置」)。拡張(後退)期間中、政府支出の成長率は低下(上昇)し、税率は上昇(低下)する。合衆国の場合、大部分の自動安定効果は税率の成長率の変動に由来している(後退期には経済主体の所得は減り、納税も減る)(図5)。

つまりマネー・サプライとは空から降ってくるものではなくて、生産過程との関係で注入され破壊されていることが説明されなければならず、そして貨幣創造によって発生する負債が分析に含まれなくてはならない。経済が成長すればマネー・サプライも成長するし、経済主体が貨幣性資産monetary instruments を保有したがらなければ、[無理やりマネー・サプライを増やそうと貨幣を注入しても]彼らは銀行借り入れの償還を前倒しするのに使うだけであろう。

Figure 5. Automatic Stabilizers.

Source: BEA.

政策的観点から言えば、この理論が意味しているのは、インフレーションはバッファ・ストック政策と所得政策、またはそれらを結び付けたものによってこそ最もうまく管理できるのであり、その一例が就業保障プログラム job-guarantee program である。貨幣政策はインフレーションに対してさほど直接的な影響を持っていない。また利子率を引き上げることは費用の増加と需要に対する高金利の影響(下記参照)とによってインフレーションを加速することになり得る。中央銀行の役割とは、[銀行にとって]安定した低費用の再融資調達先を提供することおよび規制を通じて、金融安定性を守ることにあると考えるべきである。

To go further: Kalecki equation of profit, interest rate and inflation

やや専門的:カレツキーの利潤方程式、金利とインフレーション

もうちょっと細かく知りたいという読者のため、ここでは2・3の論点に関わる付論をつける。GDPへの所得アプローチはさらに不労所得の説明に拡張することができる。これは単純に言えば、利潤の分配の所得である。総利潤は、純利潤、非労働所得分配、および利潤に対する租税の総合計である。

PQ ≡ W + U ≡ W + Z + UnD + TU Þ P ≡ w/APL + Z/Q + UnD/Q + TU/Q

Uは企業の総利益は、UnD は企業の可処分利益(利潤から法人税、配当、補助金を差引したもと)、Wは従業員への報酬、Zは企業によって支払われる非賃金所得(配当、金利、賃貸料)、およびTU は法人税(利潤に対する課税)の合計となる。

小文字gQ と gAPL で書くと、

gP ≈ (gw – gAPL)sW + (gZ – gQ)sZ + (gUnD – gQ)sUnD + (gTu – gQ)sTu

仮定上、gw は従業員と企業の間の交渉プロセスの結果である。gZ は貨幣政策及び流動性選好に依存して決まる(Zは金利の水準と構造に依存する)。gAPLは経済状況のサイクルと並行している。gQ は期待貨幣利潤により決まる(ケインズの有効需要)。下記に示す通り、gUnD は貨幣利潤に関するカレツキー方程式によって決まる。最後に、法人税の成長は租税構造と経済活動水準に依存して決まる。便宜上、国民所得のシェアは変化しないものとし、それらの合計は1となる (sW + sZ + sUnD + sTu = 1) 。

インフレーションはgUnD, gw, gZ and gTu の上昇下降にあわせて、高くなり低くなる。しかしその影響は生産性及び生産額の成長率(gAPLおよびgQ)が変化することで拡大される。後の2項目が変化しないか前の4項目に比べて縮小しているとき、インフレーションは長期的に生じうる。これが、ケインズの語法で行けば「真正インフレーション」の状態ということになる。こうしたことが生じうる経済的条件の一つが完全雇用であるが、しかしそれだけではない。物価が急激に上昇しうる原因は、たとえばきわめて高いインフレ期待や、相対的な賃金改善を求める労働組合間の競争、あるいは国内居住者によってはコントロール不可能な製造コストの上昇(たとえばオイルショック)などにより、コントロール不可能な賃金―物価スパイラルが発生する、といったことが挙げられる。利子率の上昇もまた、製造原価を引き上げることでインフレーションを促進することがあり得る(ブログの第5回目で記したが、FOMCメンバーはこうしたインフレーションの経路を心配していた)。

この説明でも貨幣がインフレの発生源になる可能性を無視しているわけではない。しかし貨幣がインフレの原因になるにはいくつかの条件が必要となる。というのはマネー・サプライとインフレーションの関係はかなり間接的だからである。第一に、もし資金がポートフォーリオ取引(非貨幣性資産を貨幣資産と交換する)によって注入されるのであれば、生産価格インフレが起こるのは望ましい貨幣性資産ストックが満たされた後になる。貨幣性資産を受け取った人が超過資金を使って中古資産――あるいは金融資産(金利は低くなるだろうが)を買ったり、債務を償還するなど――を購入したり、あるいは経済が縮小していれば、やはりインフレは起こらないかもしれない。

第二に、資金が所得取引(つまり賃金支払い)を通じて国内民間部門へ注入されたとしても、インフレーションが起こるのは経済がすぐには反応しない(それゆえ UnD/Q が上昇)する場合だけである。カレツキーの利潤方程式はこれをより形式的に表現している。国民会計方程式によるなら、

W + Z + UnD + TU ≡ C + I + G + NX

Cは消費水準、Iは投資水準、Gは政府支出水準、NXは純輸出である。すべての分野における租税から移転支出を差引することで純納税額が計算されるので

WD + ZD + UnD ≡ C + I + DEF + NX

添え字Dは可処分所得(つまり税引後)を意味し、DEFは政府の赤字財政(移転支払を含む)を意味している。WD + ZD を両辺から差引し、可処分純利潤からの消費をCU と定義すると、

UnD ≡ CU – SH + I + DEF + NX

SH (= SW + SZ = (WD – CW) + (ZD – CZ))は賃金稼得者および不労所得者からの貯蓄水準である。カレツキーによれば、UnD は企業のコントロールできるものではなく、また右辺の変数(支出)は任意の選択に依存しているのだから、因果関係は支出から利潤へと向かう。

かくして、

gUnD = (gCusCu – gShsSh + gIsI + gGsG – gTsT + gXsX – gJsJ)/sTu

ここで、si は国民所得(またはGDP)に占める変数iのシェアであり、一定と仮定されている。経済が完全雇用状態になれば、どんなタイプの支出でも(公共でも民間でも、消費でも投資でも)インフレ的になるだろう。金利の上昇は、金利所得上昇の結果として急速になりすぎれば金利所得者の消費の伸びが金利所得上昇の結果として急速になれば、ディマンド・プル・インフレーションを刺激しうる。インフレーション傾向は租税の伸び、生産の成長率、労働の平均生産性の伸び率、所得の伸び率によって、変化しうるのである。

[Revised 8/6/2016]

ご覧いただければ、と思います。