平安の仮名 鎌倉の仮名展<出光美術館>その②

平安の仮名「出品目録」で一番多く名前がでてくるのは、藤原行成と藤原

公任の各7品目、次ぎに藤原定信3,西行3,小野道風2,藤原定家2,

藤原俊忠2,小大君2、宗尊親王2である。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

藤原行成と藤原公任はともに清少納言と同時代の代表的な能書(家)である。

藤原行成については、清少納言(その7最終章)<よに逢坂の関はゆるさじ>

の中、<恋の行方>で藤原斉信(ただのぶ)とともに名前を出しておいたが、

そこでも「書家として名高い」と書いた。

もっともその章では、清少納言の有名な和歌「逢坂の関」を引き出した生み

の親として、清少納言との際どいやりとりを詳細に述べたのだが。書家とし

ての行成については別に述べる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

世に「三筆」、「三蹟」といわれる「書」の大家がいる。

「三筆」は、平安初期に唐風の書法を極めた「空海」、「嵯峨天皇」、

「橘逸勢(はやなり)」をいう。

「三蹟」は、平安中期に唐風から、日本独自の和様書を創始し、発展

させた「小野道風」、「藤原佐理(すけまさ)」、

「藤原行成」をいう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<小野道風>

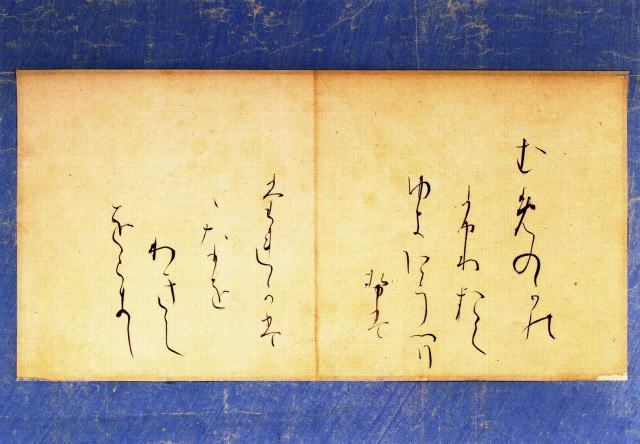

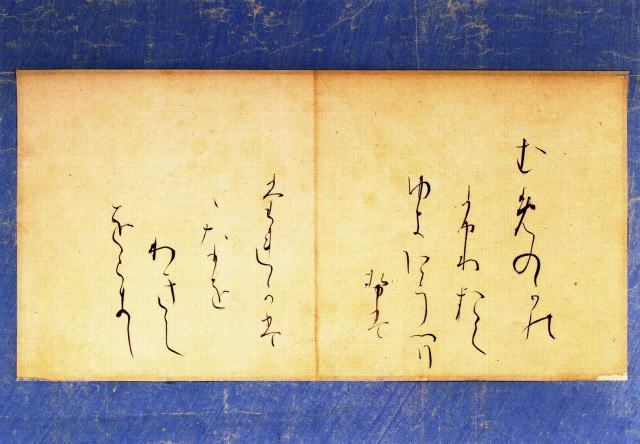

この書は、小野道風筆といわれる「継色紙(つぎしきし)」である。

継色紙(つぎしきし)とは、冊子本に見開き二ページにわたって歌一首

が散らし書きで書写されているもの。掛け物にしたときに色紙を二枚継

いだように見える。

<継色紙>(重要文化財)

流麗な仮名文字の流れと、大きな空間を生かした見事な配置、

まるで一幅の絵画を見るような美しさである。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<智証大師諡号(しごう)勅書(927年)>(国宝・東京国立博物館蔵)

これは、小野道風が三四才の時に書いた、天皇の命令を発する「勅書」で

ある。(書いてある文字の内容は省略する)

重厚謹厳な唐風の書き方をベースにしているが、文字の緩やかな丸みを帯

びた書き方は、起筆、送筆、終筆があいまいで、それが優美な流れとなる。

まさにこれが「和様」である。道風が和様書の創始者といわれる所以である。

年代的には、小野道風が創始し、藤原佐理が継承し、そして藤原行成が

大成させた、という流れである。

<道風の出自>

小野道風は、遣隋使で有名な小野妹子を祖先とする家系で、代々学者や

能書を多く排出している。若い頃は蔵人に勤め当初から書に携わってきた。

子供の頃、私の世代は、柳に飛びつく蛙の必死な姿を見て、道風は努力の

大切さを知り、ますます勉強に励んだ、というエピソードを学校で学んだ

ことを思い出す。

***********************************************************

今日はここまでとする。つぎにつづく。

平安の仮名「出品目録」で一番多く名前がでてくるのは、藤原行成と藤原

公任の各7品目、次ぎに藤原定信3,西行3,小野道風2,藤原定家2,

藤原俊忠2,小大君2、宗尊親王2である。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

藤原行成と藤原公任はともに清少納言と同時代の代表的な能書(家)である。

藤原行成については、清少納言(その7最終章)<よに逢坂の関はゆるさじ>

の中、<恋の行方>で藤原斉信(ただのぶ)とともに名前を出しておいたが、

そこでも「書家として名高い」と書いた。

もっともその章では、清少納言の有名な和歌「逢坂の関」を引き出した生み

の親として、清少納言との際どいやりとりを詳細に述べたのだが。書家とし

ての行成については別に述べる。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

世に「三筆」、「三蹟」といわれる「書」の大家がいる。

「三筆」は、平安初期に唐風の書法を極めた「空海」、「嵯峨天皇」、

「橘逸勢(はやなり)」をいう。

「三蹟」は、平安中期に唐風から、日本独自の和様書を創始し、発展

させた「小野道風」、「藤原佐理(すけまさ)」、

「藤原行成」をいう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<小野道風>

この書は、小野道風筆といわれる「継色紙(つぎしきし)」である。

継色紙(つぎしきし)とは、冊子本に見開き二ページにわたって歌一首

が散らし書きで書写されているもの。掛け物にしたときに色紙を二枚継

いだように見える。

<継色紙>(重要文化財)

流麗な仮名文字の流れと、大きな空間を生かした見事な配置、

まるで一幅の絵画を見るような美しさである。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

<智証大師諡号(しごう)勅書(927年)>(国宝・東京国立博物館蔵)

これは、小野道風が三四才の時に書いた、天皇の命令を発する「勅書」で

ある。(書いてある文字の内容は省略する)

重厚謹厳な唐風の書き方をベースにしているが、文字の緩やかな丸みを帯

びた書き方は、起筆、送筆、終筆があいまいで、それが優美な流れとなる。

まさにこれが「和様」である。道風が和様書の創始者といわれる所以である。

年代的には、小野道風が創始し、藤原佐理が継承し、そして藤原行成が

大成させた、という流れである。

<道風の出自>

小野道風は、遣隋使で有名な小野妹子を祖先とする家系で、代々学者や

能書を多く排出している。若い頃は蔵人に勤め当初から書に携わってきた。

子供の頃、私の世代は、柳に飛びつく蛙の必死な姿を見て、道風は努力の

大切さを知り、ますます勉強に励んだ、というエピソードを学校で学んだ

ことを思い出す。

***********************************************************

今日はここまでとする。つぎにつづく。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます