50年間、口外してはならない 極秘調査・兵士たちの“心の傷”(2021/08/26 映像センター 小椋崇広カメラマン)

先の大戦中、戦場でのストレスなどが原因で精神疾患を発症した兵士たちがいました。

しかし、その存在は「皇軍の恥」とされ、ひた隠しにされてきました。

ことし、兵士たちを追跡調査したおよそ60年前の極秘資料が、NHKの取材班にはじめて開示されました。800ページにわたる資料には、壮絶な戦場での体験から戦後も病に苦しみ、誰にも理解されず孤独を抱えて生きた兵士たちの姿が記録されていました。

“戦争神経症” 不眠やうつ、激しいけいれんも

“戦争神経症”の日本兵 激しいけいれんが全身を襲った

戦地のストレスなどによる精神疾患を総称して“戦争神経症”といいます。

症状は不眠やうつ、幻聴など。全身がけいれんしたり、歩行が困難になるなどの激しい症状が現れる人もいました。

戦時中、日本軍は「戦争への恐怖で発症する兵士はいない」と、表向きはその存在を否定する一方で、千葉県にあった国府台陸軍病院を専門病院として患者の治療を行っていました。

戦争が終わっても家に帰れない兵士たち

目黒克己医師(当時30歳)

今からおよそ60年前に、この専門病院に赴任したのが精神科医の目黒克己さん(88)です。

戦争が終わってから17年の月日がたっていましたが、はじめて受け持った患者のカルテに“未復員”という印が押されていたことに驚き、それが元兵士を追跡調査するきっかけになったといいます。

目黒克己医師

精神科医 目黒克己さん

「50代の元兵士でした。戦後も社会に復帰していないことを意味する“未復員”と呼ばれた患者がいたことに驚きました。手足がこわばる症状を患っていて、調べると“戦争神経症”でした。戦争という大きな社会的な状況が、神経症に及ぼすことがあったんだということが、当時の若い精神科医としてはひとつの驚きでした」

元兵士のなかで戦争は続いていた

作業療法しながら治療を受ける精神疾患の元兵士(埼玉県平和資料館 所蔵)

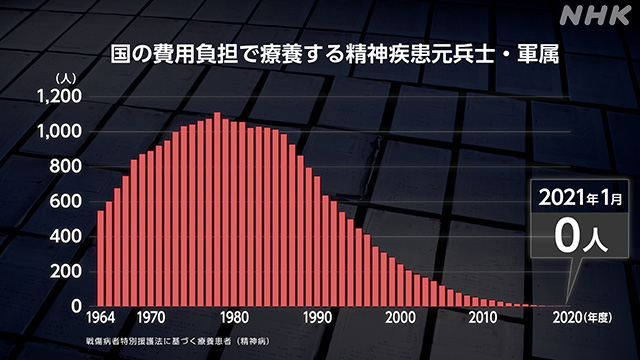

心に傷を負った元兵士は、戦争や関連する公務が原因と認定されれば、国が療養費などを負担してきました。

療養を続ける元兵士は、統計が残る昭和39年には545人いました。

元兵士が療養を続ける病院で、戦中から戦後にかけて働いていた元看護師の山田伊佐さん(94)も、“未復員”と呼ばれた元兵士の様子を目撃していました。

山田伊佐さん

元看護師 山田伊佐さん

「普通の旅客機を見て敵機と思い込んでいる患者がいました。『そんなことを言うと殺されるぞ』と患者どうしで話しているんです。戦争が終わっているのに、彼らの頭の中ではまだ戦争は続いていたんです」

退院できないまま、その生涯を閉じた“未復員”の元兵士も少なくありませんでした。

小島滌(ひろむ)さん(78)の父親・亀二さんは、戦争から帰ってきた直後、“精神分裂病”(※現在の統合失調症)と診断されました。

小島亀二さん(左:入院時 右:出兵時)

陸軍の飛行学校で電気や通信の仕組みについて学び、勤勉な性格だったという亀二さん。

戦争から帰ると全くの別人になっていました。

滌さんは父親が出征したあとに生まれたため、元気だったころの亀二さんの記憶がありません。

父親がどんな人だったのか理解したいと、亀二さんの手書きのノートなどをずっと大切に保管してきました。

療養所で過ごす亀二さん(手前)と面会する滌さん(奥)

しかし、母親と一緒に面会に行っても、母親の名前も、滌さんが誰なのかも、亀二さんが分かることはありませんでした。

亀二さんの息子 小島滌(ひろむ)さん

小島滌さん

「病院に入りっぱなしだ。話しかけるんだけど、分からないの、やっぱり。返事するだけだから。面影はないよ昔の、まるきり。ロボットみたいなもんだよ」

亀二さんは療養所から出ることなく、65歳で亡くなりました。

症状は回復しないのか? 元兵士を追跡調査

開示された元兵士104名の追跡調査資料

目黒医師が病院に赴任した昭和37年当時、病院の倉庫には戦時中に記録されたおよそ8000人に上る元兵士のカルテが眠っていました。

目黒医師はこのカルテをもとに昭和40年まで3年間かけて、当時生存していた元兵士104名の追跡調査を行いました。

精神科医 目黒克己さん

「“戦争神経症”の患者たちの症状が、戦後20年の時点で治っているのか、治っていないかといった医学的な関心が非常にありました。それが調査の目的としては、それがいちばん強かったです」

“病を知られたくない” 調査は難航

しかし、調査は難航します。

協力したくないという元兵士が相次いだのです。

目黒医師はその理由について、周囲に病のことは知られたくないという元兵士の心理が働いたと分析しています。

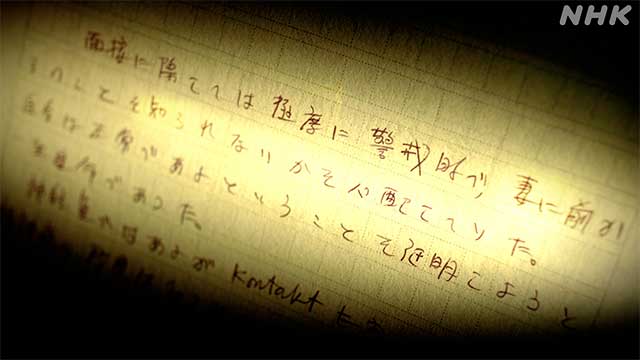

かろうじて面会調査に応じた元兵士の調査票には、その様子が伺える記述がありました。

「面接に際しては極度に警戒的で、妻に前からのことを知られないかを心配していた」

目黒医師が対面で詳細を聞き取ることができた元兵士は13人。

症状が治まった人も含めてすべての人が、家族にも精神疾患となったことを明かしていませんでした。

精神科医 目黒克己さん

「自分がそういう病気になったことは隠したいということ。当時は非常に偏見がまだ強かったですから。精神だめねとなると、あの人はだめよという感じの社会でしたから」

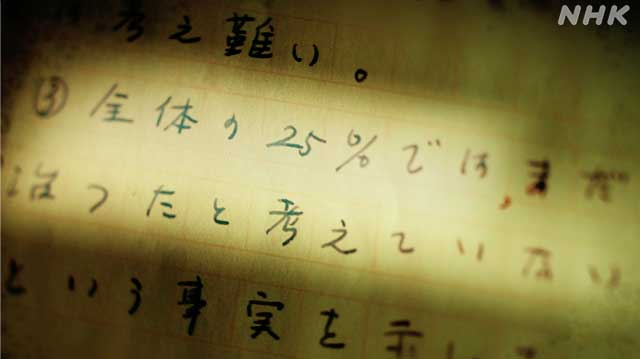

元兵士の25%が戦後20年の時点でも治らず

目黒医師は「戦争の影響を医学的な観点から記録すべき」という信念から、元兵士の健康状態を確認するアンケートや聞き取り調査を粘り強く続けました。

症状の原因となった戦場での過酷な体験や、家族との暮らし、戦後も差別を受けた実態なども記した手書きの資料は、合計で800ページあまりになりました。

調査の結果から見えてきたのは、104人のうち半数以上にあたる59人は症状も治まり通常の社会生活を送っていましたが、25%にあたる26人は、終戦から20年がたった調査時点でもノイローゼの症状やアルコール依存など、PTSD=心的外傷後ストレス障害と思われる症状が残っていることでした。

心をむしばんだ戦場の狂気

元兵士たちの心をむしばんでいたものとは何だったのか?

調査資料には、家族にも語らなかった厳しい軍隊生活や戦場での惨劇が記されていました。

行軍中に発症した元兵士(発病時31歳)の証言:

「上官は下にばかり厳しく、毎日ビンタの制裁を受けた。人殺しは嫌いで、とてもできなかった。あるとき、大勢の前で『人も殺せない、兵隊のクズだ』と叱責され、ショックだった」

「点呼でどもるようになり、どうきも激しかった。行軍中、突然目の前がぱっと明るくなり、観音様の姿が見えた。大声で『観音様だ』と叫んだ。小川にはすの花が咲いて、手に取ってみると、缶詰の空き缶だった。休憩していると、『ここにいると殺されるぞ、早く逃げろ』という声が聞こえ、1人歩いて逃げ出した。友軍に保護され、個室に収容された。毎夜、刑場へ連れて行かれる夢を見た」

討伐作戦に参加した元兵士(発病時21歳)の証言:

「人間はすべて撃ち殺していた。あるときに討伐の際に部落へ攻め込み、地下室に人がいる気配があるので、手榴弾をたたき込んだ」

「のぞいたところ非戦闘員の女、子供が大勢死んでいた。当時の討伐は山賊行為で嫌なことが多く。自分はとうてい天国へはいけないと思っていた。自分が火をつけた家に中国人の老婆が小さな手おけで水をかけていた。その老婆が自分の母親にそっくりな感じがしていて実に嫌な感じがした。討伐から帰る途中、突然、自分では訳が分からなくなり、意識を失った」

「50年間、口外してはならない」

目黒医師が研究成果をまとめると、周囲の医師たちからは次第に無視されるようになったといいます。

さらに、当時の上司からは、「研究の内容は世間に口外してはならない」と強い言葉で指導されたといいます。

精神科医 目黒克己さん

「この研究をしたら、精神医学の世界では出世しないよと言われました。特に軍人に関することは、後世、必ずいろんな社会問題を起こすから、50年間は沈黙しなさいと」

戦争の記憶から目を背ける社会の空気も

目黒克己さん(追跡調査当時)

さらに調査が行われた当時、東京で初めてのオリンピックが開催されます。

平和と国際協調がうたわれる一方で、社会全体が戦争の記憶から目を背けていったと、目黒医師は振り返ります。

さらにその風潮は、心を病んだ元兵士に対する差別や偏見という形で表面化していました。

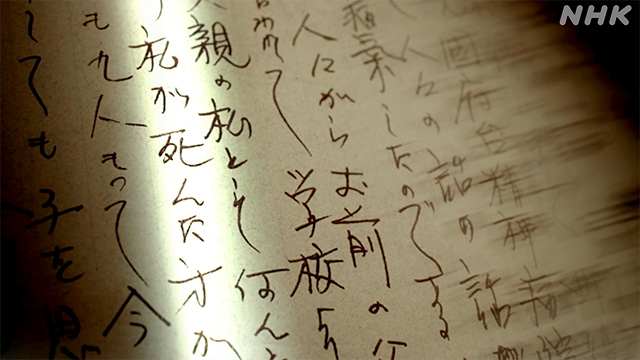

調査を進める目黒医師のもとには、元兵士の家族まで差別に遭っていると訴える手紙も届いていました。

「私は病気をしたのであるから致し方がないと思いますが、子供が人々からお前の父親は神経病であったとよく言われて、学校より泣いて帰ってきたこともあります。父親の私としてはなんと言っていいやら分かりません。いっそ私が死んだ方がいいと思うこともあります」

精神科医 目黒克己さん

「当時は戦争と名のつくものはすべて、戦争中の言葉でいえば非国民というような扱いを受け、とにかく触れないと、語らない、議論をしないといった風潮でした」

傷痍軍人武蔵療養所(埼玉県平和資料館 所蔵)

精神疾患の元兵士が療養する施設で看護師をしていた山田さんも、時間が経つと共に、元兵士が家族からも孤立していったと証言します。

元看護師 山田伊佐さん

「症状の改善になればと患者が一時的にふるさとに帰っても、すぐに施設に戻ってくることが多かった。病院側から頼んでも面会にくることなく、病院で最後まで診てもらいたいという家族がほとんどでした。患者は帰りたいと思っていても、次第に何も言わなくなっていきました。一番気の毒なのは患者です」

ことしついに資料が開示、その理由は?

戦後も精神疾患に苦しみ続けた元兵士たち。

国費で療養する患者は多いときで1100人あまりいましたが、ことし1月、島根県で療養を続けていた98歳の元兵士を最後に全員が亡くなったことが、今回の取材で明らかになりました。

終戦から76年、追跡調査の資料を開示した意味を目黒医師は改めて次のように語りました。

目黒克己医師

精神科医 目黒克己さん

「“戦争神経症”の事実を明らかにしたいという思いがこの研究にはありました。患者も亡くなり、私も残された時間はわずかです。このままでは戦争による心の傷が兵士たちの人生を大きく変えた事実が埋もれてしまうと考えたからです。戦争はこういう事実を必ず起こすということを、後世に残し伝えていくことが大事だと」

祖父の知られざる苦悩を知った遺族は…

遺族の1人 勝田秀一さん

取材班は、目黒医師の資料から元兵士の自宅を捜し出し、9人の遺族と話をすることができました。

父や祖父から戦争で経験した苦しみを聞かされたという遺族は、いませんでした。

そのうちの1人、千葉県柏市に住む勝田秀一さんです。

本人の希望を確認したうえで、目黒医師が実施した追跡調査の結果について伝えました。

勝田秀一さん

「入院を繰り返していたんですね。初めてこういうのを目にして、ちょっとショックはショックですね」

文十郎さんの調査書

勝田さんの祖父・文十郎さんは、一家の大黒柱として漬物屋を営んでいました。

しかし、戦況が悪化した昭和19年に召集。年齢は36歳を超えていました。

中国戦線に出征した文十郎さんは、一般市民も巻き添えになった“討伐”と呼ばれる激しい戦闘や、上官からの“私的制裁”がきっかけで、”戦争神経症”を発症しました。

専門の病院で4か月ほど療養し、家族の元に帰りましたが、戦後も症状は治まることはありませんでした。

秀一さんの脳裏に焼き付いているのは、アルコールに溺れるようになった文十郎さんの姿です。

勝田文十郎さん(左:出兵時 右:追跡調査を受けた頃)

勝田秀一さん

「夏休みに遊びに行きます。台所の食卓に一升瓶と湯飲み茶碗が置いてあって、朝から、湯飲みについだ日本酒を祖父が飲み干すんです。夕方までに一升を飲んでしまう。変な人だなと子どものときは思っていました」

激しく暴れる文十郎さんを、家族がやむをえず縄で縛ったこともあったといいます。

以前とは変わってしまった姿に、秀一さんの父親は耐えきれなくなり、家を出ていきました。

勝田秀一さん

「この話を伺う前は、単なる偏屈なじいさんだったのかなと思っていましたが、それなりに偏屈になってしまう原因、過去があったのだと思いました。太平洋戦争に翻弄(ほんろう)されたんだなと」

さらなる事実解明を

川口短期大学 細渕富夫教授

日本兵の医療記録を研究する川口短期大学の細渕富夫教授は、目黒医師の追跡調査について、精神疾患の元兵士が直接証言した記録はほとんど残っておらず、戦場の実相を後世に伝え残すために貴重な資料だと指摘したうえで、さらなる研究が必要だと話しています。

細渕富夫教授

「元兵士だけでなく、家族も含め相当苦労をしたのではないか。資料とともに、家族の証言を1例でも2例でも多く集めることで、戦争を過去のものとして扱うのではなく、今も続く問題として捉えていくことが重要だ」

今回、開示された資料は、“戦争神経症”の実態を明らかにする貴重な資料である一方、その数は104人分にとどまり、全容は分からないままです。

自分の父や祖父も、実は“戦争神経症”だったのではないか。

そんな疑問を抱えてきた人たちによる新たな動きも出ています。

埋もれかけた事実を少しでもすくい取ることができるよう、引き続き取材を続けていきたいと思います。