京都大学大学院教授 藤井聡さん

思春期学 Vol.36 No.1(投稿中)

心のレジリエンス・強靱性は、成人への過渡期である思春期において涵養されるべき最も重要な資質といって過言ではない。

なぜなら、成人になるということは、家庭や社会の庇護が無い中で、つまり様々な危機に直面し続ける環境の中で生きていくことを意味するからである。

したがって成人になるためには、そうした危機に対する対処能力が十分に高いものであることが求められる。

その対処能力こそ、レジリエンスある「折れない心」なのである。

一般に、「レジリエンス」とは、「対ショック性」(致命傷回避および被害最小化)と「迅速回復性」の二要素で構成される(藤井、2013)。本稿では、発達段階においてこの二要素を如何にして涵養できるのかを、それぞれについて考えてみることとしよう。

「死」に対する想像力が、折れない心をつくる

第一に、対ショック性を確保するためには、生きていけば、様々な危機があり得るのだという当たり前の真実を肌で理解しておく必要がある。

全く想定していない危機が生じた際には、一定想定していた危機が生じたときに比して格段に大きな「ショック」を受けることになるからだ。

言うまでも無く、様々な危機がありうる事をあらかじめ認識しておくために必要な力は「想像力」である。

例えば、「この幸福は、実に容易く脆くも崩れ去るものなのだ」という理解があれば、そうならないための努力を最大限に図らんとする意志が生まれる。同時にそうなったとしても、「想定外」だとして狼狽えることが無くなる。

さらには、この幸福の状況に対して「有り難い」(difficult to exist)と自然に認識することが可能となり、「感謝」する力を身につけることができる。

そして、そうした様々な「想像力」における最も重大なものが、「死」に対する想像力である。

死」こそ、我々の生にとっての最大の危機だからである。

したがって、ハイデガー(1960)が「存在と時間」の中で論じたように、自分自身は死すべき存在なのだということを、あるいは、こういう死に方もあれば、ああいう死に方もある、ということを十分に想像(あるいは先駆的に覚悟)できている人物は、大きな「対ショック性」を身につけることが可能となるのである(c.f. 藤井、2012)。

逆に言うなら、現代の思春期の青少年達の精神が「折れやすく」なっているのは、現代社会において、彼らが触れる空間から「死」というものが徹底的に排除され続けてきたことの必然的帰結なのである。

かつての「たくましい子供たち」は、身近な空間に墓や仏壇から物語や映画に至るまで、様々な形の「死」の影を胚胎した生活空間で育てられた。

だからこそ、「折れない心をつくる」ためには、大人達が「死」を忌避せず、当たり前のことなのだと受け止め、当たり前の様に身近に「死」がある生活空間を、子供達のために作り上げることが必要なのである。

さらにこの点を詳しく考えてみよう。

そもそも私達の「伝統」の中には、当たり前の様に「死」が埋め込まれていた。

盆や正月のお墓参りはもちろんのこと、多くの家の中に当たり前の様に「仏壇」があり「死者」である先祖達が祭られ、日々死者達と共に家の中で日常を過ごすことが当たり前のこととなっていた。

「山」や「海」は危険な恐ろしいものとして子供達に立ちはだかり、関わり方を誤れば容易く命を奪い去ってしまうということを陰に陽に理解しながら子供達は山や海で戯れていた。

物語の世界の中においてすら、かつては単なるゲームのキャラに過ぎない生き物在らざる「ポケモン」や幾度命を失っても「神竜」に頼めば何度でも何度でも生き返らせてくれる設定の「ドラゴンボール」の様な物語は一切無く、あらゆる人間や動物は一度失えば二度と取り戻すことことが出来ない一つ限りの「命」を持つものとして描かれていた。

そしてなにより、あらゆる物語で様々な「死」が描かれ、子供達はそんな物語に当たり前のように親しんでいた。

ところが現代は、「死」を隠蔽することが正しきものであるかのような風潮に支配され、過程でも学家でも地域でも、そしてさらには物語の世界からも「死」が隠蔽され、排除され続けている状況にある。

結果、子供達から「死」に触れるあらゆる機会が失われ、「死」そのものが持っている恐ろしさを感ずることすら無くなったのが現代だ。

そうなれば子供達は、ある日唐突に訪れるリアルな「死」、さらには、「死」に繋がるあらゆる「危機」に対するレジリエンス=強靭性の一切を失い、意図も容易く「折れて」しまうこととなるのも当然の帰結だったのである。

そして誠に遺憾ながら、「死を遠ざけたが故」に意図も容易く心が折れ、「意図も容易く自ら死を選ぶ」ことすら厭わない程に精神が、脆弱化してしまったのである―――無論、彼らが脆弱化したが故に容易く選択してしまう「死」には、自らの生物学的生命の「死」のみならず、みずからの精神的生命における「死」や、そして、友人や隣人達との関係性の「死」、共同体の「死」も含まれる。

かくして、我々の社会は「死」をあらゆる側面に於いて遠ざけたが故に、皮肉にも、子供達はありとあらゆる側面における「死」を意図も容易く選択するようになったのである。

そして交友関係も家族も共同体も希薄化し、挙げ句に、いじめや自殺等、現代社会の病理的現象が噴出するようになったわけである。

こうした状況に対する「処方箋」を実践的具体的に(例えば上記のハイデガーの実存哲学に基づいて)構想するにあたってまず第一に求められているのは、伝統的な社会が当たり前の様に保持し続けていたあらゆる側面に「死」が陰に陽に潜む社会状況を、今一度、復権させることの他に無いのではないかと,筆者は思う。

絶望的な状況下で「希望」を語る姿勢が、折れない心をつくる

折れない心、レジリエンスある精神を涵養する上で必要不可欠な、精神における「迅速回復性」は、「希望」の喪失、つまり「絶望」によって失われる。

例えばキルケゴール(1849)が指摘したように、「絶望」は精神の躍動を停止させ、その精神を死に至らしめる。だからこそ、一定のショックを被った精神の回復には「希望」が必要不可欠なのである。

そこに「希望」があれば、その精神の躍動は継続され、精神の傷は癒えていく。

もちろん「希望」を確保するためには、各人の「望み」の実現可能性が重要な要素である。

しかしそれ以上に深刻な問題は、何が望ましいものなのかという「価値観」が失われ、それを通して「望み」それ自身が喪失してしまうという事態だ。

価値多様化ともいわれる現代社会は、その実、価値そのものが失われたニヒリズム(虚無主義)が濃厚に存在する時代だ。

そんなニヒリズムの時代では、目先の損得や刺激や快楽、さらには気分にその身を任せる傾向が極大化していく。

価値観が無ければ、価値観以外の損得や刺激、気分以外に行動の指針が全て喪失してしまうからだ。

だからニヒリズムは必ず享楽主義や日和見主義を導き、「こうありたい」「こうすべきだ」というあらゆる「意志」というものそれ自身を人々の精神から奪い取っていく。そして言うまでも無く、意志が不在となるということは、自分自身の「将来」、さらには自分が属する家族や共同体や国家の「将来」において「実現せんとするもの」(望み)が全て消滅するということである。

かくしてあらゆる価値観が失われたニヒリズムの境地においては、子供達の間で打算的な人間関係や実力主義が横行し、必然的に、何の望みも無いいじめや自殺や少女売春がはびこることとなる。

いじめられっ子に価値を認めずその場の空気に全てを委ねる振る舞いこそがいじめであり、自らの生命や精神や誇りに何ら価値を認めずその場の気分や打算に全てを委ねる振る舞いこそが自殺であり少女売春だからだ。

さらに言うなら知的好奇心や自己研鑽の精神の伴わない単なる(中長期的な)打算に裏打ちされた受験勉強やスポーツへの過剰な献身が社会に蔓延するのもまた、ニヒリズムの必然的帰結なのである。

しかし、どれだけ彼らがニヒリズムに浸っていたとしても、彼らの精神が打算や気分や空気で満たされることはない。精神はあくまで精神であり、打算や気分とは無縁の世界で躍動し続ける「形而上的」な存在であり、それを満たすためにはニヒリストでは絶対に価値を見いだすことができない「形而上的な養分」(例えば、家族との平凡な暮らし、芸術や美しい自然との接触等)を必要とするのである。

だからどれだけ彼らがニヒリズムに浸っていたとしても、そして彼らがどれだけ打算や空気の世界における成功者であったとしても、例えば親や友人の心ない一言や振る舞いで子供達の精神は深く傷つくことになる。

そして、彼らが打算や空気だけを追い求めるニヒリストである限り、彼はその傷を癒やすための「形而上的な養分」を手に入れることに失敗し続け、したがってその傷が癒えることはなくなってしまうのである。

そして彼の精神は永遠に満たされることがなくなってしまうのである。

そして誠に悲惨なことに、ニヒリスト達は自らの精神が癒やされていないこと、満たされていないことに、意識的ないしは無意識的に「気付いて」しまうのである。

しかし彼らはニヒリストであるが故に、彼の精神の養分である形而上的なあらゆる美徳を認識する術を持っていない。かくして彼らは致し方無く、束の間の満足を満たすために打算や気分や空気をさらに過激に追求する羽目になってしまうのである。

しかしもちろん打算や気分や空気で追い求めるものは、きりが無い。

カネも名誉も地位も、求め出せば限りなく、果てしないものだからだ。

だから彼は結局、(仏教で言うところの)「餓鬼」のごとく、あらゆるものを喰らい尽くすにもかかわらず、永遠に満たされることがなくなってしまうのである。

ニヒリズムに陥るということは、地獄への扉を開くことそのものなのである。

そしてこうした事態こそ、レジリエンスの論理でいわれる「迅速回復性」が喪失されてしまった状態をそのものなのである。

一方でニヒリストあらざる、形状上的養分の重要性を意識的無意識的に認識している人々は、自らの精神の傷を癒やすための養分(繰り返すが例えば、平凡な家族との時間や良質な芸術や自然との接)を容易く手に入れることができ、したがって如何に精神が傷ついたとしても、その傷を遅かれ早かれ回復することに成功するのである。

子供達から望みや希望を奪い去り、彼らが受けたあらゆる精神の傷が癒える機会を永遠に奪い去り、最悪のケース、彼らを意図も容易く売春や自殺に追いやってしまう、あらゆる「絶望」の根幹に位置する「虚無主義=ニヒリズム」を可能な限り排除していくためにいかに成すべきなのかと言えば―――まず第一に、一人ひとり大人達の精神からニヒリズムを排除していくことの他に無い。

昨今の大人達は「価値観の多様化」という言葉にあぐらをかき、単なる打算や気分と、良質な芸術や精神の交流とが「比較不可能な等価なものだ」ということにしてしまい、単なる打算や気分をひたすらに追い求めるニヒリズムに強大な権力を与えてしまった。

この世には美しきものと醜きものがあり、正しきことと邪なことがあり、善きことと悪しきことがおり、そして真と偽がある―――その当たり前の事を主張することを、「価値観の多様化」や「民主主義」という美名の下でやめてしまい、結果、ニヒリズムが強大な勢力を誇るに至ってしまっている。

その必然的帰結として子供達の精神は「絶望」の淵に追いやられているのであり、それを通して、精神の躍動が停止し、精神の回復力が喪失されてしまっている。これこそ、現代の青少年の精神の「たくましさ」が失われている根源的原因なのである。

この悪夢のような時代を終わらせるには、一人ひとりの大人が、美しきもの、正しきもの、善きことや真実を理解する理性や美意識を持ち続けるとともに、それらに対する敬意を持ち続ける努力を重ねねばならない。

それと同時に、醜きものを醜いと断じ、邪なものや悪しきものや偽なるものを、邪なもの、悪しきもの、偽なるものと批難し、時にそれらと戦い続ける「勇気」を持たねばならない。

一人ひとりの大人達がそうした実践を過程や職場、学校やメディア等の社会のあらゆる局面で展開することができてはじめて、ニヒリズムの勢力は少しずつ衰えることとなるのであり、それができて初めて、子供達の精神をニヒリズムの淵から救い出すことが可能となるのである。

だからこそ、それができない様な社会の国の子供達は――今の日本のように――ニヒリズムに憑依され続け、絶望の淵へと一人ひとり突き落とされていく他なくなってしまうのである。

いずれにせよ―――誰一人として例外なく我々は死すべき存在なのであるという認識の下、当たり前の伝統の保守と復権,さらには、真善美を愛し、保守せんとすると同時に、偽悪醜を憎み闘う勇気と実践を、この国の大人達が実現出来たときにはじめて、子供達においてたくましき精神が、当たり前の様に涵養されることとなるのである。

しかしそれができないとするなら―――子供達の精神はこれからも満たされることの無い無限の地獄へと一人ずつたたき落とされ続けることとなる他、ないのである。

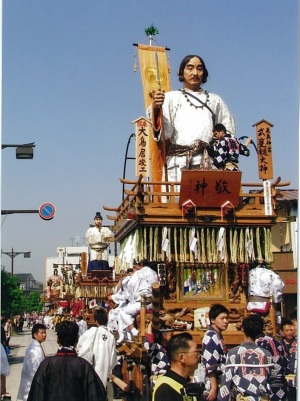

H26年度補助金実績報告書より転載 " data-medium-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/角内山車-200x300.jpg" data-large-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/角内山車.jpg" />

H26年度補助金実績報告書より転載 " data-medium-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/角内山車-200x300.jpg" data-large-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/角内山車.jpg" />  角内区職員から提供。 " data-medium-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/角内 山車-300x212.jpg" data-large-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/角内 山車.jpg" />

角内区職員から提供。 " data-medium-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/角内 山車-300x212.jpg" data-large-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/角内 山車.jpg" />  角内区職員から提供。 " data-medium-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/角内 山車-2-224x300.jpg" data-large-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/-2-e1421885747480.jpg" />

角内区職員から提供。 " data-medium-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/角内 山車-2-224x300.jpg" data-large-file="http://kashimashi.info/bunkazai/wp-content/uploads/2015/01/-2-e1421885747480.jpg" />