東電OL殺人事件は変な事件だと思っていました。最初の報道と違う、妙な情報が洩れてきていました。

東電OL殺人事件の被害者女性とは

更新日: 2012年06月20日

当初は、ありふれた殺人事件と思われていたが、日本を代表する大企業のエリート女性社員が売春を行っていたこと、無罪になった外国人を釈放せず拘留し続けたこと、DNA鑑定の真偽に問題があること、検察による証拠隠しの疑いなどにより、裁判史に残る事件となった。

事件の概要

1997年(平成9年)3月19日に、東京都渋谷区円山町にあるアパートの1階空室で、東京電力東京本社に勤務する女性(当時39歳)の遺体が発見された。発見し通報したのは、このアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長であった。後に被告人となるネパール人男性ゴビンダ・プラサド・マイナリは、このアパートの隣のビルの4階に同じく不法滞在のネパール人4名と住んでいて、被害者が生前に売春した相手の一人でもあった。死因は絞殺で、死亡推定日時は同8日深夜から翌日未明にかけてとされる。

複数男性と一緒にいた目撃証言

出典東電OL殺害 被害者、複数男性と一緒にいた目撃証言 (産経新聞) - Yahoo!ニュース

女性は平成9年3月8日午後7時ごろに、JR渋谷駅前で知人男性と待ち合わせ、2人でホテルに入った。同10時16分ごろホテルを出て男性と別れた後も、同10時半ごろから路上で数人に声を掛けた後、30歳前後の男性と連れだって歩く姿が目撃されている。

次に確認されたのは同11時半ごろ。殺害現場となったアパートの階段を、東南アジア系の男性と上っていくのを見た、という証言もある。

9日午前0時ごろ、現場の部屋から男女の声がするのを付近住民が聞いていたが、同0時半過ぎにはもう聞こえなかったという。

裁判史に残る事件

1997年(平成9年)5月20日、警視庁は、殺害現場の隣のビルに住み、不法滞在(オーバーステイ)していたマイナリを、殺人事件の実行犯として強盗殺人容疑で逮捕した。マイナリは、捜査段階から一貫して冤罪を主張。当初は、ありふれた殺人事件と思われていたが、日本を代表する大企業のエリート女性社員が売春を行っていたこと、無罪になった外国人を釈放せず拘留し続けたこと、DNA鑑定の真偽に問題があること、検察による証拠隠しの疑いなどにより、裁判史に残る事件となった。

・・・・・・・・・・・・

てつログ より

1997年の「東電OL殺人事件」から見える、東電とそれにまつわるメディアの闇

少し古い事件だが、「東電OL殺人事件」というのが今から約20年前の1997年にあった。「被害者が売春をしていた」、といった話題性もあって一時的には大きなニュースになったが、あまり報道もされなくなった。しかしその後、背景を知れば知るほど日本社会の深い闇が見え、恐ろしくなったことを覚えている。

ここでの内容はメディアでは出ないが、ネットでは公然と言われている話である。事実はわからず一つの見解に過ぎないが、東日本大震災により原発事故が起こった(起こした)原発を運営する会社に対する一つの見方として、是非ご覧いただきたい。

ページ目次

(2) ネパール人はえん罪で無実となり、犯人はいまだに捕まっていない。

(3) 被害者の東電社員は、原発の危険性を指摘するレポートを書いていた。また、父親も東電社員で原発の危険性を指摘していた。

(4) 当時の上司が、現在会長の勝俣氏であり、愛人関係にあったという噂もあった

5.福島原発事故が起きても責任が生じない、東電という会社の姿勢と力

6.「東電OL殺人事件」の背景を見て、メディアとの付き合い方を考える

東電持ち株状況

東京電力(東京電力ホールデンィグス)は、従業員38千人を抱える巨大企業である。世界でも有数の巨大電力会社である。

しかし私は、東日本大震災の前から、東電という企業に対してあまりいいイメージはない。というより、日本の病巣を体現して抱えている会社として認識していた。

その決定的なきっかけが「東電OL殺人事件」と言われる事件を通じてである。ただ、東電OL殺人事件の前から、東電に対して、いいイメージはなかった。事件のある前から、「官僚より官僚的」・「絶大な政治力を持つ」と言われていたし、昔よく読んでいたビジネス雑誌で「就職したい企業」で常にトップクラスに入る企業であって、それは私にとってむしろマイナスイメージであった。よほど給与が高いのかという感想と、「インフラ」企業を目指すことは、まったくチャレンジングな選択とは思えず、そういう人が集まっている企業なのかな、と漠然とした反感を持っていた。

2.「東電OL殺人事件」とは

東電OL殺人事件とは、1997年に起こった事件である。事件の内容は下記の通り。

「東電OL殺人事件」(Wikipediaより)

現場(当時)

1997年(平成9年)3月19日午後5時過ぎに、東京都渋谷区円山町にあるアパートの1階空室で、東京電力東京本店に勤務する女性(当時39歳)の遺体が発見された。発見し通報したのは、このアパートのオーナーが経営するネパール料理店の店長であった。後に被告人となるネパール人、ゴビンダ・プラサド・マイナリ(当時30歳)はこのアパートの隣のビルの4階に同じく不法滞在のネパール人4名と住んでいて、被害者が生前に売春した相手の一人でもあった。死因は絞殺で、死亡推定日時は同8日深夜から翌9日未明にかけてとされる。警視庁は、殺害現場の隣のビルに住み、不法滞在(オーバーステイ)していたゴビンダを殺人事件の実行犯として強盗殺人容疑で逮捕した。逮捕されたゴビンダは捜査段階から一貫して無実を主張し、一審無罪、控訴審での逆転有罪、上告棄却、再審決定を経て、2012年に無罪が確定した。

「東電OL殺人事件」被害者

被害者女性は、慶應義塾大学経済学部を卒業した後、東京電力に初の女性総合職として入社したれっきとした社員(未婚)であったが、後の捜査で、退勤後は円山町付近の路上で客を勧誘し売春を行っていたことが判明する。被害者が、昼間は大企業の幹部社員、夜は娼婦と全く別の顔を持っていたことがマスメディアによって取り上げられ、被害者および家族のプライバシーをめぐり、議論が喚起された。

上記のような事件で、大きく取り上げられたのは私の記憶にもあった。しかし取り上げられ方は、被害者が美人であり売春をしていたことなどに終始し、「東電」という意味ではあまり大きくクローズアップはされていなかったと記憶している。

しかしその後、あるきっかけからこの事件に再度興味を持つことがあり、本を読んだり調べたりした。そして、そこから出てくる背景と、それに対する東電・マスコミの動きを見て、愕然とした。

3.メディアが伝えない事件にまつわる「不都合な真実」

調べていくと、その背景には単純な男女のいざこざとは思えない事実が出てくる。しかもそれをマスコミが執拗に隠しているとしか思えない。それらの主な物を記述したい。

(1) そもそも「OL」ではない。

「東電OL殺人事件」とカギ括弧をつけて紹介するのは、当時そして今もこのようにマスコミで呼ばれているからである。中には、「渋谷OL殺人事件」と、更に遠くなりもはや何の事件かわからないように報道した例もある。

ここで「OL」とあるが、被害者である渡邉泰子氏は決して「OL」ではない。「OL」という言葉自体が最近はあまり使われなくなってきているので薄れつつあるが、イメージとして「お茶くみ」や「平社員」といったイメージが付く。しかし彼女は、慶応大学経済学部を卒業し、女性では異例の出世を遂げている。事件当時は39歳で、経済調査室の副長という要職に就いている。通産省と東電を結ぶパイプ役であり、女性同期の中で唯一の出世であった。「OL」などと呼ぶ存在ではなく、まさに幹部社員の候補生であった。

しかし、マスコミは執拗に「東電OL殺人事件」として扱った。「OLが売春に走った結果の外国人の犯罪」、というストーリーで騒ぎ立てて、すぐに報道をやめた、というのが報道の流れである。私も含め、その程度の記憶しか無かったのは、マスコミによるところが大きい。

しかし、この事件の背景を知れば知るほど、被害者の女性が「東京電力」の「(幹部)社員」であることが重要であり、そこが真相を突いているとしか思えない。それをマスコミは、執拗に隠したのである。

確かに、彼女が売春に走ったことは事実のようである。社内でも噂になっていたと言うほどであった。ただ、だからといって殺されていい理由にはならないのと、その売春に至ると思われる背景を見ると、そもそも「男女の痴情による殺人」という見方自体がおかしいのではないかという疑念が沸く。それらをすべて覆い隠す手段として、「OL」という言葉が使われたと思われる。

(2) ネパール人はえん罪で無実となり、犯人はいまだに捕まっていない。

犯人とされたゴビンダ氏は、本当に不幸であった。確かに、買春はしたようであるが、殺人に関しては逮捕から一貫して否認していた。裁判は注目されたものであり、長期化した。結果を言えば、一審が無罪、それに不服であった検察の請求による二審が無期懲役。そして更にゴビンダ氏が再審請求を起こし、2012年に無罪を勝ち取った。実に15年もかかっている。その間、彼は日本でずっと拘束され、彼の娘は殺人者の娘と言われ、薬の服用まで考えた時期があるという。証拠は非常にずさんであり、検察による証拠改ざんも疑われた。証拠の決め手とされた被害者の衣服に付いていた体液は、完全に別人のものとまで判明したのである。そもそも、現場と言われるボロアパートで殺されたことすら疑われている。それほど証拠能力が乏しかった。

このように完全なえん罪で拘束されたゴビンダ氏に対する無罪判決は、大きく取り上げられ賠償金も払われた。お金が払われればいい問題ではないが、えん罪がきちんと晴らされたことは本当に良かった。記事で見たが、ゴビンダ氏はこんなことがあっても、日本が好き、といってくれる人である。

しかし、真犯人はまったく捕まっていないということとなる。警察・検察はまったく見当違いの捜査と立件をし、事件そのものの真相は完全に闇にいってしまった。

なお、司法がらみで付け加えておくと、最初の無罪判決を出した大渕(おおぶち)裁判長は広島に転勤となり、その後二度と東京の裁判所に戻ることはなかった。

(3) 被害者の東電社員は、原発の危険性を指摘するレポートを書いていた。また、父親も東電社員で原発の危険性を指摘していた。

事故前の福島第一原発

被害者の渡邉泰子氏は、東電社員としての実力もあり、精力的に仕事をこなしていた。彼女の父親も元東電の社員で、工務部副部長まで昇進したが、原発の危険性を指摘してその後に降格させられている。また、彼女が大学生の時にガンで亡くなっている。そうした背景を持つ渡邊泰子氏もまた、原発の危険性に関する報告書を提出していて、原発に対する反対者であったようである。

しかし、その頃は原発は国際競争力の上でも重要な戦略であり、プルサーマル計画含め原子力計画は進む一方だった。プルサーマル計画が閣議決定されるのは事件のあった1997年である。そうした情勢と、渡邊泰子氏自身の信念とに乖離があったのは想像に難くない。また、東電自体は原発推進に動いていたため、そのストレスは大きかったと思われる。事件を追う人の言を借りれば、そうしたストレスとプレッシャーが彼女を売春へと走らせたのではないか、ということである。実際、事件当時には「拒食症」となっていて、痩せ細っていた。相当なプレッシャーに悩んでいたことは間違いない。

(4) 当時の上司が、現在会長の勝俣氏であり、愛人関係にあったという噂もあった

勝俣恒久 東電会長

その当時の上司は、1996年に取締役企画部長に就任している勝俣恒久氏である。勝俣氏はご記憶の方もいると思うが、現在の東電会長である。

当時、唯一の女性幹部候補生であり美人で名高い渡邊泰子氏は、社内にも関係を持った人はいたそうで、直属の上司である勝俣氏とも関係があったという噂はあったようである。このあたりはあくまで噂であり、話が一人歩きしがちなのであまり信用できない面もあるが、可能性としては指摘しておきたい。また、その可能性がこの殺人事件そのものの核心である可能性も否定は出来ないと思う。

(5) 勝俣氏は事件後に異例のスピード出世をしている

勝俣氏は、この事件の後の翌年に常務取締役となり、現在の会長にまで至っている。この事実は特に事件とは関係ないと言えるかも知れないが、断言はできない。

あえて、かなりの憶測を含めた見方を紹介したい。

会社の方針と反対の部下に対し、体の関係を持ったこともあり、その関係が表に出ることはよくないか、何か問題となることを話していた場合に、邪魔となった。更にその部下が精神不安定の状態であり売春をしている事を知り、それを利用してその手の組織に殺人を依頼する。

現場のアパート

実際、現場の渋谷のあたりはヤクザのなわばりであり、その手のことはやりやすい環境にあった。更に、殺人現場の状況から男女の行為の後の殺人ではないようで、痴情のもつれとは言えないようである。わざと証拠を偽装した可能性も指摘されている。

私は、昔はこの手の話は空想の世界で日本ではないだろう、と思っていたが、物を知れば知るほど、実際にはかなり黒い動きはあることを知った。この事件がそうかどうかはわからないが、その後の状況を見ると、少なくとも、彼女が殺された事が単純な構図とはとても思えない。

4.マスメディアの報道姿勢の罪

当時のマスメディアの姿勢は、一貫して「娼婦の事件」といった報道であった。あくまで「東電OL殺人事件」とし、被害者の人格を面白おかしく、徹底的におとしめた。「セックスしよう」などという見出しだけが躍り、事件への関心はもっぱら被害者の売春行為に向けられていった。私もそれくらいの印象しかなかった。

マスコミが無自覚に騒いでいたのか、それとも東電とのなんらかの関係があった結果かどうかはわからない。しかしはっきり言えることは、東電は、マスコミ・政治家・財界に非常に大きな力を持っている事は当時、そしても今も変わらない。そうした権力に対し、マスコミがいかに「忖度(そんたく)」するか、現在を見れば簡単に想像できる。事実としてはっきり言えるのは「OL」と呼んでいること自体が嘘であることである。それを見るだけでも、マスコミが何かを隠して、ねじ曲げて報道していることは間違いない。

東電は圧倒的資金量から、マスコミに対し大きな力を持っていたし、今も純然と持っている。そうした権力には徹底的にすり寄る姿勢は、そもそもマスメディアとして存在価値があるのだろうか?というより、国民を欺く有害な機関でしかないのではないか?

5.福島原発事故が起きても責任が生じない、東電という会社の姿勢と力

福島原発事故の会見

このようにもともと疑いの目を持っていた東電に対して、原発事故の際に勝俣氏がテレビ出ててきたときには驚愕した。まさか会長にまでなっているとは、当時は知らなかったためである。また、「東電OL殺人事件」を通じて、疑念を持ってみていた東電という企業について、今度は原発の観点で見ることとなった。

事故自体は「千年に一度」と言われる地震によるものであり、まったく予測できない規模のものであった。しかし、これもよく見てみると、東電の体質の問題が見えてくる。事故が起こったのは「電源喪失」が原因であり、決定的に欠陥があることを指摘されていたにもかかわらず対策してこなかったのである。まったく同じ規模の津波を受けた東北電力の「女川原発」は無事であった(詳細は、過去記事:➡原発の現状から、電気に関する日本のエネルギー安全保障について考える)。これをもってすべての原発に反対というのはまったく賛成できないが、なぜ東電のこうした姿勢が問われる事がないのか、まったく理解できない。

こうした事実が明らかになってきても、なぜかそれらが追求されることがない。政治力を用いて情報統制まで出来る東電の力と体質に対して、大きな疑念を持っている。これは東電だけでなく、それにまつわるマスコミ・政治家・官僚の仕組みそのものの闇を感じざるを得ない。

6.「東電OL殺人事件」の背景を見て、メディアとの付き合い方を考える

このように見てくると、「東電OL殺人事件」を単に「売春婦が痴情のもつれで殺された」という単純な話で片付ける方が不自然と思える。この話を見ていたとき、「人は簡単に消されるんだな」と恐ろしくなったし、現実を知った気がした。

ここまでの記述は憶測ではあるし、特殊な事情やいろいろわからないこともあるだろう。しかし、はっきりしているのは「マスメディアの言うことは鵜呑みにしてはいけない」ということであり、「裏で結託しているという疑念を持って見る」ということと思う。しかも当時より質がひどくなっている現状を見ると、むしろ見ない方がいいと思われる。事実を報道するどころか、意図的に隠し、更にねつ造までする報道機関を、報道機関として見ること自体が無意味である。むしろ有害といえる。

ある意図を持って事実をねじ曲げることは、むしろ普通と思うべきだろう。その上で、何が正しいのかを見る目を養うには、それが出来ている人達の言うことに耳を傾けることと思う。私が愛用しているYouTubeの番組の「虎ノ門ニュース」「チャンネル桜」「CGS」など、真剣に世の中を見てくれる人達はいる。それらの人達の意見を聞きながら、それも鵜呑みにせず、社会を見ていきたいと思う。

関連

原発の現状から、電気に関する日本のエネルギー安全保障について考える2018年4月13日技術

「地検特捜部」を考える ~「リニア談合」・森友リーク等に見る疑問~2018年4月23日政治

大津事件(明治24年:1891年)に見る当時の日本2019年2月20日④ 明治期

優子

2018年 5月 10日

引用

話で聞いていたけど、改めて読むと恐ろしいですね。

真実を報道しない、できない体質が今もまだ続いている事が残念です。

てつ

2018年 5月 10日

今のマスコミはもっとひどくなっているけどね。

ま、マスメディアは見ずに「虎ノ門ニュース」などの真実の情報を見ましょ。

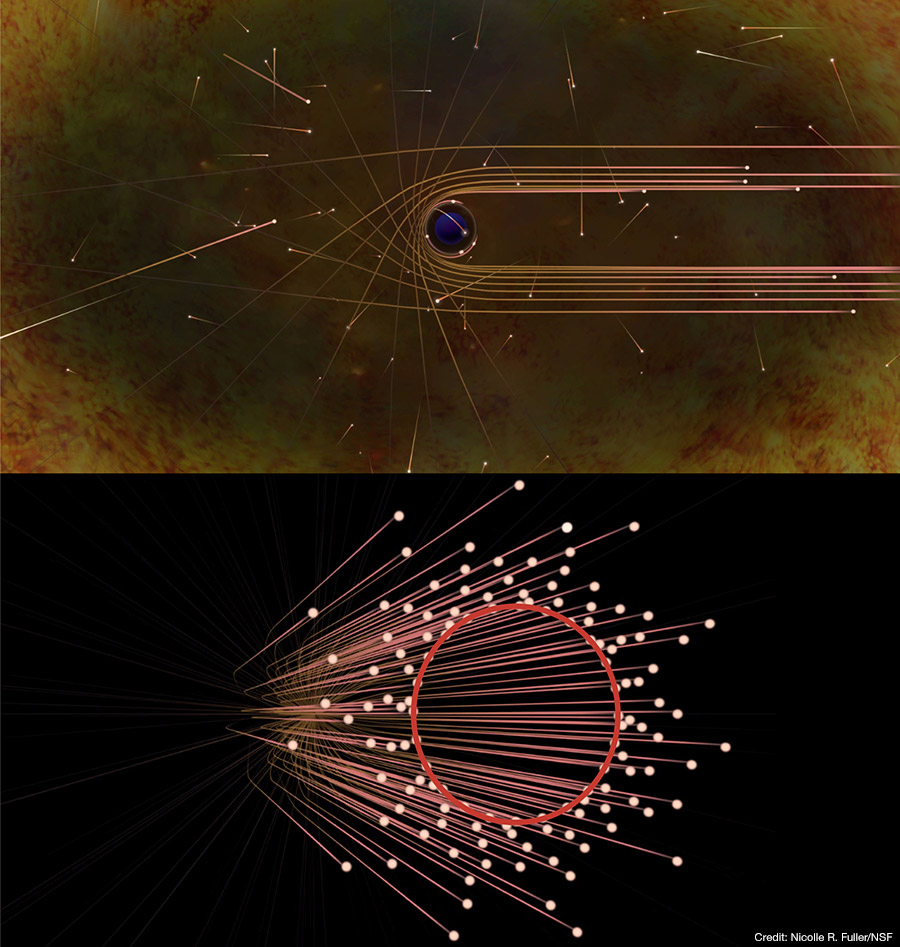

(上)ブラックホールの周囲の光の軌跡の模式図。光がある距離以上にブラックホールに近づくと、光はブラックホールの重力にとらえられ、ブラックホールを周回しながらやがてブラックホールに吸い込まれてしまいます。その距離よりも遠い位置を通過する光は、進行方向が曲げられるため、本来は地球に届かない光も地球に届くようになります。(下)地球に向かってくる光の経路を斜めから見た図。内側のある一定範囲では光がやってこないことがわかります。これが、ブラックホールシャドウです。(Credit: Nicolle R. Fuller/NSF)

(上)ブラックホールの周囲の光の軌跡の模式図。光がある距離以上にブラックホールに近づくと、光はブラックホールの重力にとらえられ、ブラックホールを周回しながらやがてブラックホールに吸い込まれてしまいます。その距離よりも遠い位置を通過する光は、進行方向が曲げられるため、本来は地球に届かない光も地球に届くようになります。(下)地球に向かってくる光の経路を斜めから見た図。内側のある一定範囲では光がやってこないことがわかります。これが、ブラックホールシャドウです。(Credit: Nicolle R. Fuller/NSF)