インスリン(インシュリン、insulin)は、膵臓に存在するランゲルハンス島(膵島)のβ細胞から分泌されるペプチドホルモンの一種。名前はラテン語の insula (島)に由来する。21アミノ酸残基のA鎖と、30アミノ酸残基のB鎖が2つのジスルフィド結合を介してつながったもの。C-ペプチドは、インスリン生成の際、プロインスリンから切り放された部分を指す。

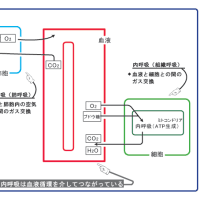

インスリンの立体構造モデル生理作用としては、主として炭水化物の代謝を調整する。骨格筋におけるぶどう糖、アミノ酸、カリウムの取り込み促進とタンパク質合成の促進、肝臓における糖新生の抑制、グリコーゲンの合成促進・分解抑制、脂肪組織における糖の取り込みと利用促進、脂肪の合成促進・分解抑制など。全体として異化を抑制して各種貯蔵物質の新生を促進する傾向にある。腎尿細管におけるNa再吸収促進作用もある。

インスリンは血糖値の恒常性維持に重要なホルモンである。血糖値を低下させるため、糖尿病の治療にも用いられている。逆にインスリンの分泌は血糖値の上昇に依存する。

従前は「インシュリン」という表記が医学や生物学などの専門分野でも正式なものとして採用されていたが、2006年現在はこれらの専門分野においては「インスリン」という表記が用いられている。一般にはインスリンとインシュリンの両方の表記がともに頻用されている。

インスリンの立体構造モデル生理作用としては、主として炭水化物の代謝を調整する。骨格筋におけるぶどう糖、アミノ酸、カリウムの取り込み促進とタンパク質合成の促進、肝臓における糖新生の抑制、グリコーゲンの合成促進・分解抑制、脂肪組織における糖の取り込みと利用促進、脂肪の合成促進・分解抑制など。全体として異化を抑制して各種貯蔵物質の新生を促進する傾向にある。腎尿細管におけるNa再吸収促進作用もある。

インスリンは血糖値の恒常性維持に重要なホルモンである。血糖値を低下させるため、糖尿病の治療にも用いられている。逆にインスリンの分泌は血糖値の上昇に依存する。

従前は「インシュリン」という表記が医学や生物学などの専門分野でも正式なものとして採用されていたが、2006年現在はこれらの専門分野においては「インスリン」という表記が用いられている。一般にはインスリンとインシュリンの両方の表記がともに頻用されている。