前記事で合戦場イベントを紹介しております。GWに出かけて見てはいかがでしょうか。

長尾城は埼玉県秩父市栃谷にあります。

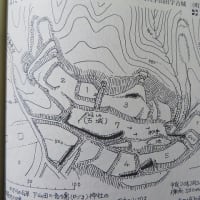

長尾城地図

国道140号線の信号美の山入口から30m南の市道を右折しますと300m左手に瑞岩寺があり、この境内の西から登り口があります。

瑞岩寺本堂

上杉顕実の家老長尾四郎昭国が城主であったという。

山は80mくらいの比高ですが、こんな岩山です。

境内の説明板の裏手に登り口があります。

尾根に着いて

西曲輪

東尾根に見える峰に本丸があります。

本丸(ツツジ園として堀切など埋められたようです。)

秩父市街

本丸から東に尾根を下り

東曲輪

次回 吉田竜ヶ谷城

長尾景春の伝承

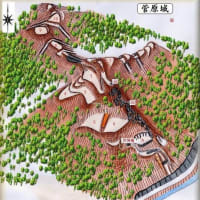

この長尾城についても「長尾威玄入道城は字堀之内にあり 山間に入る岩下に構たり 瑞岩の岩窟を背にし 蓑山(美の山)の山足を面とし中間山渓を湟とし 西に門路を開く 東行右に本丸あり 次に二の丸あり 湟に水を湛えて左に三丸あり 是より北方一高嶺を物見台と為し 形状にして自然の峻険に因しなるべし」と絵図入りで細部にわたり記されています。なお、当該絵図には「堀之内城跡 長尾威玄居跡」と記されています。

長尾景春(嘉吉3年-永正11年,1443- 1514)について

(「埼玉県史 通史編2中世」より抜粋引用)

文明5年(1473年)、山内上杉氏の執事長尾景信が死去したがその嫡子である景春はその職を継承できず叔父の総社長尾忠景が任じられた。このとき長尾氏には総社・鎌倉・足利・白井の各氏が存在していたが景春の白井長尾氏が最有力となり祖父景仲、父景信と山内上杉氏執事職(上野守護代を兼ねる)が続いていた。このため景春はこの処遇に不満を抱き鎌倉を退去し本拠地の上野白井城に籠ったとされる。

当時山内上杉氏は古河公方足利成氏と関東の派遣を巡って抗争状態にあったものの武藏の大半・上野・相模・伊豆を事実上支配し、その執事職は管領の代官として鎌倉府の政務に関与し国人一揆を統率し時として主家の山内上杉氏を凌ぐ実権を有していた。しかし、越後上杉氏から山内上杉氏を継いだ上杉顕定は白井長尾氏の勢力の拡大を抑えるため敢えて景春に執事職を継承させなかったとされている。「城跡ほっつき歩記」長尾城記事より

長尾城は埼玉県秩父市栃谷にあります。

長尾城地図

国道140号線の信号美の山入口から30m南の市道を右折しますと300m左手に瑞岩寺があり、この境内の西から登り口があります。

瑞岩寺本堂

上杉顕実の家老長尾四郎昭国が城主であったという。

山は80mくらいの比高ですが、こんな岩山です。

境内の説明板の裏手に登り口があります。

尾根に着いて

西曲輪

東尾根に見える峰に本丸があります。

本丸(ツツジ園として堀切など埋められたようです。)

秩父市街

本丸から東に尾根を下り

東曲輪

次回 吉田竜ヶ谷城

長尾景春の伝承

この長尾城についても「長尾威玄入道城は字堀之内にあり 山間に入る岩下に構たり 瑞岩の岩窟を背にし 蓑山(美の山)の山足を面とし中間山渓を湟とし 西に門路を開く 東行右に本丸あり 次に二の丸あり 湟に水を湛えて左に三丸あり 是より北方一高嶺を物見台と為し 形状にして自然の峻険に因しなるべし」と絵図入りで細部にわたり記されています。なお、当該絵図には「堀之内城跡 長尾威玄居跡」と記されています。

長尾景春(嘉吉3年-永正11年,1443- 1514)について

(「埼玉県史 通史編2中世」より抜粋引用)

文明5年(1473年)、山内上杉氏の執事長尾景信が死去したがその嫡子である景春はその職を継承できず叔父の総社長尾忠景が任じられた。このとき長尾氏には総社・鎌倉・足利・白井の各氏が存在していたが景春の白井長尾氏が最有力となり祖父景仲、父景信と山内上杉氏執事職(上野守護代を兼ねる)が続いていた。このため景春はこの処遇に不満を抱き鎌倉を退去し本拠地の上野白井城に籠ったとされる。

当時山内上杉氏は古河公方足利成氏と関東の派遣を巡って抗争状態にあったものの武藏の大半・上野・相模・伊豆を事実上支配し、その執事職は管領の代官として鎌倉府の政務に関与し国人一揆を統率し時として主家の山内上杉氏を凌ぐ実権を有していた。しかし、越後上杉氏から山内上杉氏を継いだ上杉顕定は白井長尾氏の勢力の拡大を抑えるため敢えて景春に執事職を継承させなかったとされている。「城跡ほっつき歩記」長尾城記事より

いつもご利用、ご紹介をいただき有難うございます。

既に山城の季節は過ぎてしまいましたが、今年は3月末から群馬方面へ7回(40か所弱)ほど伺いました。

この秋以降も暫くは群馬方面をウロウロいたしますのでよろしくお願いいたします。

もし、富岡市の丹生城を予定に入っておられれば、本丸、二の丸の南側斜面を歩いて見てください。縄張り図に描かれていない遺構が沢山あるのを5/17日に見てきました。