曲輪2から曲輪3へ

曲輪2から本丸城壁を見ています。

伐採用の林道を作ったために破壊されています。

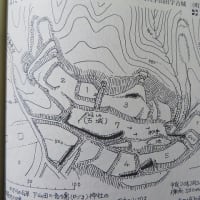

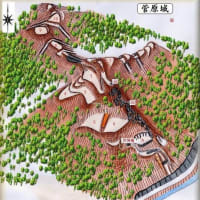

余湖さんの縄張り図では曲輪2と曲輪3は段差があるのみでしたが、現状はこのようになっています。(那珂川町の文化財課に連絡いたします。)

曲輪3から曲輪2の段差を見ています。段差の下には林道

曲輪2の段差に作られた林道

曲輪3の南に伸びた部分

曲輪3から西尾根

西尾根の先端にある西曲輪(この曲輪から北尾根があったらしく曲輪6を見逃していました。)

西曲輪から南西尾根が下っていて

大山田下郷集落、国道461号線を北上すれば旧黒羽町(那須七騎の大関氏の支配下)

西尾根から南西尾根を見ています。

西尾根から曲輪3の南に伸びた尾根

曲輪3の南尾根下の腰曲輪

第二腰曲輪

武茂兼綱の父宇都宮正綱について

武茂氏・宇都宮氏の当主となる

宇都宮氏宗家の家督は兄の宇都宮明綱が継いでいたため、父等綱の実家である武茂氏の家督を継承し、武茂氏の当主となった[4]。

寛正4年(1463年)死去した兄・宇都宮明綱に子がなかったので、宇都宮氏本家の家督も継承し宇都宮氏、武茂氏両氏の当主となった[5]。

この頃の宇都宮氏の勢威は衰退しきっており滅亡の危機に晒されていたが、明綱・正綱兄弟は小山氏当主小山持政の甥であるため、持政からの後見を受けていた。しかし、その代償として都賀郡や南部の宇都宮領を小山氏に譲渡することになった。また、当時は小山氏は最盛期を迎えており、持政に宇都宮家中を介入されたりもしていた[6]。

戦国期宇都宮家中の原型を成立

正綱は塩谷氏、武茂氏といった主要な宇都宮一族を臣従化させ、宇都宮家中の原型を形成させた。 臣従のあかしとして宇都宮氏惣領の通字である「綱」の一字を実名に与えていることが特徴であり、こうして形成された宇都宮家中は室町時代の頃の盟約的な一族結合である「一家中」とは明確に異なっていた[7]。そのため宇都宮正綱の代から少しずつ戦国大名化していった。

塩谷氏は文正元年(1466年)時点だと塩谷周防守(塩谷氏惣領)、塩谷安芸入道といった人物が活躍していたが宇都宮氏とは敵対的であり、次代の塩谷民部少輔の代には正綱に臣従している。以降、宇都宮氏と塩谷氏の関係が大きく変わっているため塩谷民部少輔は塩谷周防守の子ではなく別の宇都宮氏流塩谷氏出身である可能性も指摘されている。正綱が塩谷民部少輔を取り立て、塩谷氏惣領の家督を継承させた[8]。『秋田塩谷系譜』に基づけば、塩谷民部少輔は塩谷隆綱である可能性があるが定かではない。

武茂氏は正綱自身が継いでいたが、後に嫡男の兼綱に武茂氏を継がせて武茂氏当主にさせている。また、宇都宮一族の壬生氏も壬生胤業の子に綱の一字を与え壬生綱重と名乗らせた[9]。但し、これらのことは次代の宇都宮成綱が行った可能性もある。

上三川氏、今泉氏、横田氏、多功氏といった宇都宮一族は以前から宇都宮氏惣領に従順だった。

正綱が原型としての宇都宮家中を成立させ、次代の『中興の祖』宇都宮成綱がそれを発展させて家臣団の再編が成し遂げられた。ウィキペディアより

曲輪2から本丸城壁を見ています。

伐採用の林道を作ったために破壊されています。

余湖さんの縄張り図では曲輪2と曲輪3は段差があるのみでしたが、現状はこのようになっています。(那珂川町の文化財課に連絡いたします。)

曲輪3から曲輪2の段差を見ています。段差の下には林道

曲輪2の段差に作られた林道

曲輪3の南に伸びた部分

曲輪3から西尾根

西尾根の先端にある西曲輪(この曲輪から北尾根があったらしく曲輪6を見逃していました。)

西曲輪から南西尾根が下っていて

大山田下郷集落、国道461号線を北上すれば旧黒羽町(那須七騎の大関氏の支配下)

西尾根から南西尾根を見ています。

西尾根から曲輪3の南に伸びた尾根

曲輪3の南尾根下の腰曲輪

第二腰曲輪

武茂兼綱の父宇都宮正綱について

武茂氏・宇都宮氏の当主となる

宇都宮氏宗家の家督は兄の宇都宮明綱が継いでいたため、父等綱の実家である武茂氏の家督を継承し、武茂氏の当主となった[4]。

寛正4年(1463年)死去した兄・宇都宮明綱に子がなかったので、宇都宮氏本家の家督も継承し宇都宮氏、武茂氏両氏の当主となった[5]。

この頃の宇都宮氏の勢威は衰退しきっており滅亡の危機に晒されていたが、明綱・正綱兄弟は小山氏当主小山持政の甥であるため、持政からの後見を受けていた。しかし、その代償として都賀郡や南部の宇都宮領を小山氏に譲渡することになった。また、当時は小山氏は最盛期を迎えており、持政に宇都宮家中を介入されたりもしていた[6]。

戦国期宇都宮家中の原型を成立

正綱は塩谷氏、武茂氏といった主要な宇都宮一族を臣従化させ、宇都宮家中の原型を形成させた。 臣従のあかしとして宇都宮氏惣領の通字である「綱」の一字を実名に与えていることが特徴であり、こうして形成された宇都宮家中は室町時代の頃の盟約的な一族結合である「一家中」とは明確に異なっていた[7]。そのため宇都宮正綱の代から少しずつ戦国大名化していった。

塩谷氏は文正元年(1466年)時点だと塩谷周防守(塩谷氏惣領)、塩谷安芸入道といった人物が活躍していたが宇都宮氏とは敵対的であり、次代の塩谷民部少輔の代には正綱に臣従している。以降、宇都宮氏と塩谷氏の関係が大きく変わっているため塩谷民部少輔は塩谷周防守の子ではなく別の宇都宮氏流塩谷氏出身である可能性も指摘されている。正綱が塩谷民部少輔を取り立て、塩谷氏惣領の家督を継承させた[8]。『秋田塩谷系譜』に基づけば、塩谷民部少輔は塩谷隆綱である可能性があるが定かではない。

武茂氏は正綱自身が継いでいたが、後に嫡男の兼綱に武茂氏を継がせて武茂氏当主にさせている。また、宇都宮一族の壬生氏も壬生胤業の子に綱の一字を与え壬生綱重と名乗らせた[9]。但し、これらのことは次代の宇都宮成綱が行った可能性もある。

上三川氏、今泉氏、横田氏、多功氏といった宇都宮一族は以前から宇都宮氏惣領に従順だった。

正綱が原型としての宇都宮家中を成立させ、次代の『中興の祖』宇都宮成綱がそれを発展させて家臣団の再編が成し遂げられた。ウィキペディアより