井伊直孝と後閑(安中市史より)

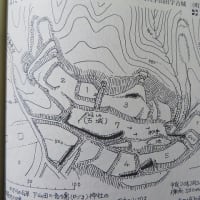

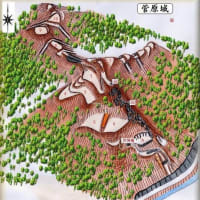

後閑地図

マークがあるところが安中城跡、後閑は西に在ります。

直政の庶子、幼名を弁之助と名付ける。直孝の生母は「弁之助は東梅院(松平康親の女で、直政の正妻)の御腹に御座なく、」という「安中記」他に生母は領民印具徳右衛門の女とされる説があるが、「伝説の彦根」によれば、正室入興の時に侍女として、遠州井伊谷の領主であった直政のもとへ従ってきたもので、松平周防守の家臣印具徳右衛門の妹であるという。

井伊直政箕輪に在城の時、(天正十八年より慶長三年まで)西郷藤右衛門なるものの宅へ、領内庄屋を集められ、弁之助の養育係を物色させた。たまたま中後閑村の萩原図書は先祖が武士であり、弁舌も勝れていたところから人選にあたり、召しだされて輔育係内山九左衛門から弁之助養育係を任されたのである。

図書はこれを下後閑北野寺秀算について学問を受けしめたが、北野寺まで相当の道程があって、幼児の往復は困難であった。よって寺内にあった薬師堂に居住させ、勉学の余暇は近所の児童と遊ばしめたのである。その遊戯は戦争遊びで自ら一方の大将となり、勝敗によって半紙を褒美に与えた。また馬を好み百姓の馬を乗りこなし、場所構わず乗り捨てたという。

ある日、立身のためを考えて付近の天神社前に杉・檜各一本を植えたり、社内で袴着の祝を行ったという。十一歳の時、庄屋に押し入った強盗の一人と討ちあい、その脚股を切り家人をして捕えしめたことなど、幼児の語り草が多い。十六歳に及んで輔育係の萩原図書のお供で近江国佐和山城に出向いて、父直政に御目見えなしにと伝えているが、これが事実とすれば慶長六年かと考えるが、直孝は十二歳でなければならない。

父直政との初対面の時御目見えの時間に待たされたので立腹して、そこを通り合わせた若党一人を手打ちにした。これを聞いた直政は彼に五千石を与え、早々安中へ帰した。直孝はそのうち五百石を図書に分与して、その功に報いている。しかし、その後萩原図書は故あって直孝に手討ちにされたという。

慶長七年直政が死んだので、直孝は翌八年江戸に召し出されて将軍家康に対面。慶長十年秀忠に仕えて十五位下、書院番頭になり、ついで上野国碓井郡の地一万石を給せられ、掃部頭と改めた。慶長十六年大番頭となり伏見城を守る。慶長十九年大阪冬の役には、兄直勝の名代として出陣、抜群の功あったという。その翌年家康は直孝を駿府に招き、兄直勝に代わって父の封を受けることを命ずる。直孝順逆の理を以って辞退するも、ついに聞かれず、近江彦根十五万石を領し、上野安中三万石を分けて直勝に与えしめられたのであった。

つづく

後閑地図

マークがあるところが安中城跡、後閑は西に在ります。

直政の庶子、幼名を弁之助と名付ける。直孝の生母は「弁之助は東梅院(松平康親の女で、直政の正妻)の御腹に御座なく、」という「安中記」他に生母は領民印具徳右衛門の女とされる説があるが、「伝説の彦根」によれば、正室入興の時に侍女として、遠州井伊谷の領主であった直政のもとへ従ってきたもので、松平周防守の家臣印具徳右衛門の妹であるという。

井伊直政箕輪に在城の時、(天正十八年より慶長三年まで)西郷藤右衛門なるものの宅へ、領内庄屋を集められ、弁之助の養育係を物色させた。たまたま中後閑村の萩原図書は先祖が武士であり、弁舌も勝れていたところから人選にあたり、召しだされて輔育係内山九左衛門から弁之助養育係を任されたのである。

図書はこれを下後閑北野寺秀算について学問を受けしめたが、北野寺まで相当の道程があって、幼児の往復は困難であった。よって寺内にあった薬師堂に居住させ、勉学の余暇は近所の児童と遊ばしめたのである。その遊戯は戦争遊びで自ら一方の大将となり、勝敗によって半紙を褒美に与えた。また馬を好み百姓の馬を乗りこなし、場所構わず乗り捨てたという。

ある日、立身のためを考えて付近の天神社前に杉・檜各一本を植えたり、社内で袴着の祝を行ったという。十一歳の時、庄屋に押し入った強盗の一人と討ちあい、その脚股を切り家人をして捕えしめたことなど、幼児の語り草が多い。十六歳に及んで輔育係の萩原図書のお供で近江国佐和山城に出向いて、父直政に御目見えなしにと伝えているが、これが事実とすれば慶長六年かと考えるが、直孝は十二歳でなければならない。

父直政との初対面の時御目見えの時間に待たされたので立腹して、そこを通り合わせた若党一人を手打ちにした。これを聞いた直政は彼に五千石を与え、早々安中へ帰した。直孝はそのうち五百石を図書に分与して、その功に報いている。しかし、その後萩原図書は故あって直孝に手討ちにされたという。

慶長七年直政が死んだので、直孝は翌八年江戸に召し出されて将軍家康に対面。慶長十年秀忠に仕えて十五位下、書院番頭になり、ついで上野国碓井郡の地一万石を給せられ、掃部頭と改めた。慶長十六年大番頭となり伏見城を守る。慶長十九年大阪冬の役には、兄直勝の名代として出陣、抜群の功あったという。その翌年家康は直孝を駿府に招き、兄直勝に代わって父の封を受けることを命ずる。直孝順逆の理を以って辞退するも、ついに聞かれず、近江彦根十五万石を領し、上野安中三万石を分けて直勝に与えしめられたのであった。

つづく