私が大切にしている可愛い顕微鏡ちゃん。

よく考えたら、何かあればその時々に記事にしていたものの、メイン記事といいますか大々的に紹介したまとめ記事のようなものを書いてないなって思って書きますね。

ただいま、顕微鏡は実は1台増えております。

たびたびグレードアップしていますが左がメイン機、右が新入りです。

新入りはちょうど欲しい部品が装備されていたジャンク品で1万円台前半、部品を売れば儲けが出てしまうぐらい安く購入しました。

初めは部品を取ってメイン機に取り付けたら残りは売ろうかなと思っていたのですが、コンデンサ上下のネジが壊れていて対物レンズの傷が多かったことや、製造初年の1974年製だということが判明したので売るのはやめました。

暗視野観察ならコンデンサ上下は使いませんし背景が黒ならばレンズの傷も全く目立たないから問題点は全て解決!!! ということで、暗視野観察専用にしています。

1台で行うとするとコンデンサを交換するときにセンタリング等が面倒なのでメリットもありますし。

ちなみに銘板の保護フィルムが剥がれて下から新品同様の銘板が出てきました・・・たかが保護フィルムされど保護フィルム・・・40年間も付いたままだったと思うとすごい。

試しに、オリンパスHPから拝借してきた同世代の顕微鏡と同じ角度で写真を撮って並べてみました・・・こうして並べてみるとなかなかに格好いいのです。

いちばん右が大学の実習などで使うタイプの顕微鏡で、右から2番目が私が持っているのと同じシリーズです。

まずはメイン機の紹介から。

オリンパスのBHAというタイプです。

透過光による明視野観察と、落射光による明暗視野観察に使っています。

先述したジャンク品から取った部品なのですが視野数26.5㎜の超広視野鏡筒が付いています。

装着して以来、プリズムに曇りがあるのが気に食わなすぎたので鏡筒を軽く分解洗浄をしてみました・・・世間が明るくなったねぇ(笑)

接眼レンズに大きめの傷が1か所あるので1000倍の時だけは少し視界が気になって残念ですが、古い機種でも新しい機種でも実習用は視野数18㎜ぐらい研究用は18-22㎜ぐらいが一般的な気がするので、26.5㎜となると破壊力ぱないっす。

あとは、随分と前にも記事にした気がしますが、特筆すべきは落射照明装置で、不完全ですが正規品の部品にLED光源を取り付けて一応は見れる程度に作ってあるものです。

実はこの部品を挟んでるせいで鏡筒長が16㎝じゃなくなって100倍対物レンズのときの倍率が1000倍より大きくなっちゃってるんだけども。

落射照明装置を使うときはレボルバーを交換して右のような太さのある別の対物レンズを使います。

転がすとカランコロン音が鳴って可愛いです(笑)

次は新入りのサブ機の紹介。

オリンパスのBHBというタイプです。

BHBはBHAよりやや格の下がるタイプらしく、対物レンズのレボルバーが交換できなくなっています。

前に紹介した、普通のコンデンサを改造した暗視野用コンデンサをはめ込んであって専ら暗視野用に使っています。

ということで、我が家で現在できないのはパッと思いつくのは位相差観察だとか微分干渉だとか蛍光観察だとかですけど、中古と言えコンデンサと対物レンズをそれぞれ買ったり蛍光観察なら光源を揃えると考えると、流石にそこまでのヤル気はありませぬ(笑)

最後に、昔の記事とダブりはありますが、気に入った顕微鏡写真をいくつか挙げていきますね。

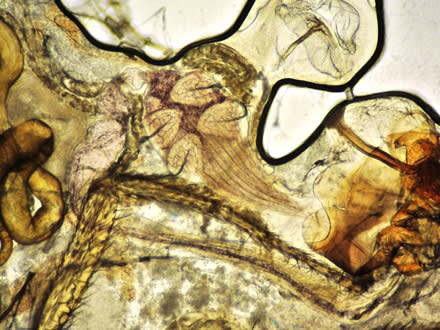

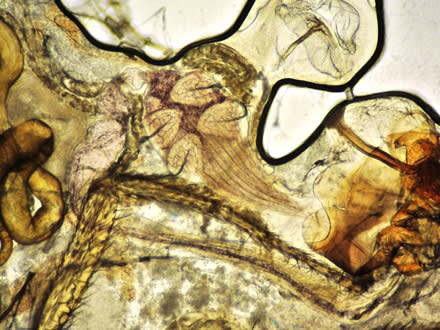

サトイモの維管束を透過光で明視野観察。

ヒイラギの葉脈断面を透過光で明視野観察。

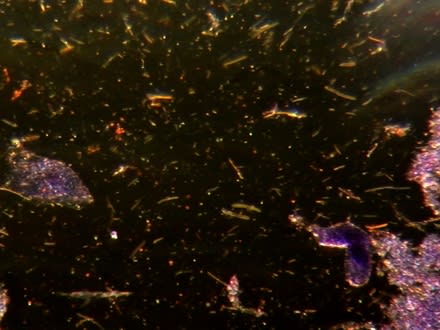

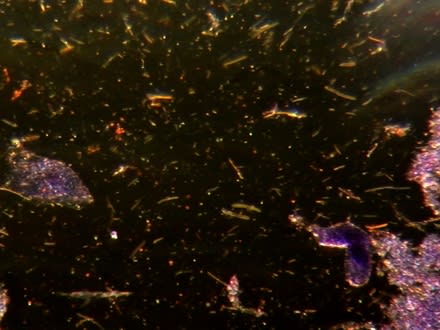

鱗粉を落射光で暗視野観察。

同じく、鱗粉を落射光で暗視野観察。

ショウジョウバエの内臓を透過光で明視野観察。

自分の白血球を染色して透過光で明視野観察。

自分の頬の内側の細胞を染色して透過光で明視野観察。

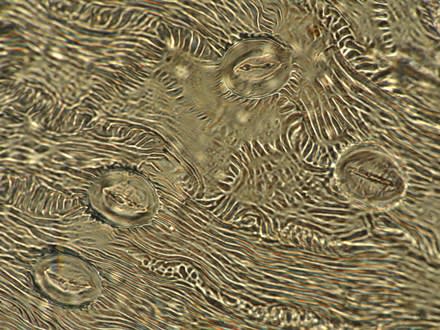

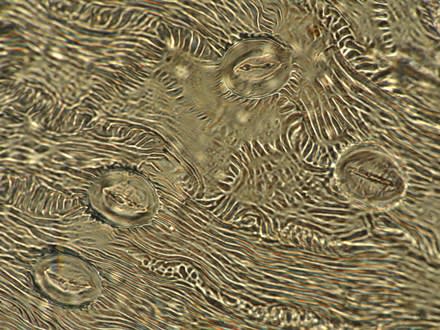

タマネギの気孔を染色して透過光で明視野観察。

タマネギの細胞を染色して透過光で明視野観察。

精子を透過光で明視野観察。

自分の赤血球を透過光で暗視野観察。

ネジバナの花粉を透過光で暗視野観察。

ネジバナの気孔をスンプ法を用い透過光で明視野観察。

鱗粉を透過光で明視野観察。

同じく鱗粉を透過光で明視野観察。

ブドウに生えていたカビを透過光で明視野観察。

カビの胞子とみられるものを透過光で明視野観察。

自分の口内細菌を透過光で暗視野観察。

こんなところでしょうか。

また何か面白い物が観察できたら載せますね。

長々と書いてしまいましたが最後までありがとうございました。

このブログは以上2個のランキングに参加しています。

是非、上のボタンから投票をお願いいたします。

別々のランキングですので、両方に投票いただければと思います。

よく考えたら、何かあればその時々に記事にしていたものの、メイン記事といいますか大々的に紹介したまとめ記事のようなものを書いてないなって思って書きますね。

ただいま、顕微鏡は実は1台増えております。

たびたびグレードアップしていますが左がメイン機、右が新入りです。

新入りはちょうど欲しい部品が装備されていたジャンク品で1万円台前半、部品を売れば儲けが出てしまうぐらい安く購入しました。

初めは部品を取ってメイン機に取り付けたら残りは売ろうかなと思っていたのですが、コンデンサ上下のネジが壊れていて対物レンズの傷が多かったことや、製造初年の1974年製だということが判明したので売るのはやめました。

暗視野観察ならコンデンサ上下は使いませんし背景が黒ならばレンズの傷も全く目立たないから問題点は全て解決!!! ということで、暗視野観察専用にしています。

1台で行うとするとコンデンサを交換するときにセンタリング等が面倒なのでメリットもありますし。

ちなみに銘板の保護フィルムが剥がれて下から新品同様の銘板が出てきました・・・たかが保護フィルムされど保護フィルム・・・40年間も付いたままだったと思うとすごい。

試しに、オリンパスHPから拝借してきた同世代の顕微鏡と同じ角度で写真を撮って並べてみました・・・こうして並べてみるとなかなかに格好いいのです。

いちばん右が大学の実習などで使うタイプの顕微鏡で、右から2番目が私が持っているのと同じシリーズです。

まずはメイン機の紹介から。

オリンパスのBHAというタイプです。

透過光による明視野観察と、落射光による明暗視野観察に使っています。

先述したジャンク品から取った部品なのですが視野数26.5㎜の超広視野鏡筒が付いています。

装着して以来、プリズムに曇りがあるのが気に食わなすぎたので鏡筒を軽く分解洗浄をしてみました・・・世間が明るくなったねぇ(笑)

接眼レンズに大きめの傷が1か所あるので1000倍の時だけは少し視界が気になって残念ですが、古い機種でも新しい機種でも実習用は視野数18㎜ぐらい研究用は18-22㎜ぐらいが一般的な気がするので、26.5㎜となると破壊力ぱないっす。

あとは、随分と前にも記事にした気がしますが、特筆すべきは落射照明装置で、不完全ですが正規品の部品にLED光源を取り付けて一応は見れる程度に作ってあるものです。

実はこの部品を挟んでるせいで鏡筒長が16㎝じゃなくなって100倍対物レンズのときの倍率が1000倍より大きくなっちゃってるんだけども。

落射照明装置を使うときはレボルバーを交換して右のような太さのある別の対物レンズを使います。

転がすとカランコロン音が鳴って可愛いです(笑)

次は新入りのサブ機の紹介。

オリンパスのBHBというタイプです。

BHBはBHAよりやや格の下がるタイプらしく、対物レンズのレボルバーが交換できなくなっています。

前に紹介した、普通のコンデンサを改造した暗視野用コンデンサをはめ込んであって専ら暗視野用に使っています。

ということで、我が家で現在できないのはパッと思いつくのは位相差観察だとか微分干渉だとか蛍光観察だとかですけど、中古と言えコンデンサと対物レンズをそれぞれ買ったり蛍光観察なら光源を揃えると考えると、流石にそこまでのヤル気はありませぬ(笑)

最後に、昔の記事とダブりはありますが、気に入った顕微鏡写真をいくつか挙げていきますね。

サトイモの維管束を透過光で明視野観察。

ヒイラギの葉脈断面を透過光で明視野観察。

鱗粉を落射光で暗視野観察。

同じく、鱗粉を落射光で暗視野観察。

ショウジョウバエの内臓を透過光で明視野観察。

自分の白血球を染色して透過光で明視野観察。

自分の頬の内側の細胞を染色して透過光で明視野観察。

タマネギの気孔を染色して透過光で明視野観察。

タマネギの細胞を染色して透過光で明視野観察。

精子を透過光で明視野観察。

自分の赤血球を透過光で暗視野観察。

ネジバナの花粉を透過光で暗視野観察。

ネジバナの気孔をスンプ法を用い透過光で明視野観察。

鱗粉を透過光で明視野観察。

同じく鱗粉を透過光で明視野観察。

ブドウに生えていたカビを透過光で明視野観察。

カビの胞子とみられるものを透過光で明視野観察。

自分の口内細菌を透過光で暗視野観察。

こんなところでしょうか。

また何か面白い物が観察できたら載せますね。

長々と書いてしまいましたが最後までありがとうございました。

このブログは以上2個のランキングに参加しています。

是非、上のボタンから投票をお願いいたします。

別々のランキングですので、両方に投票いただければと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます