皆さん、こんにちは!

高井良ゼミのたかいらです。

暑い夏が続きましたが、ここ数日、急に寒くなりました。

体調を崩したりなさっていませんでしょうか?

また今日の午後から暑さが戻ってくるとのことですので、

どうぞ体調管理にお気をつけてお過ごしください。

さて、先週のゼミでは、私がStarterを担当し、「印象に残る映画」の話をしました。

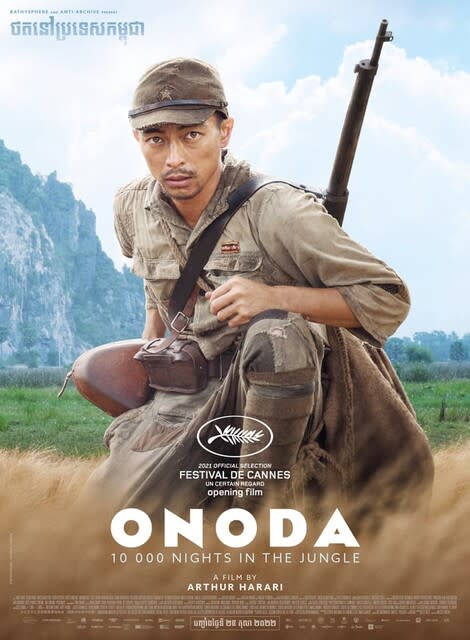

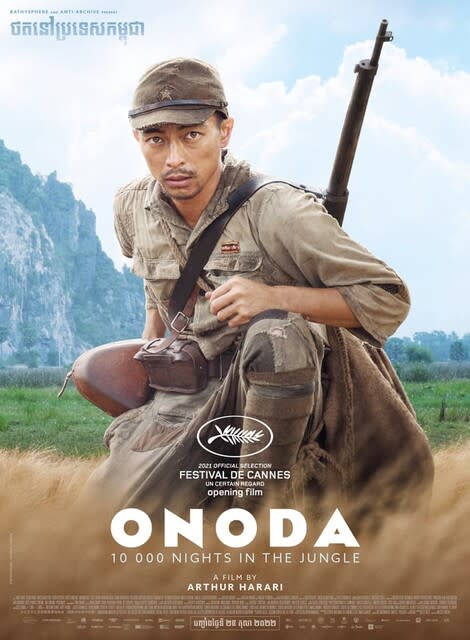

私が紹介したのは、2021年に公開された「ONODA 一万夜を越えて」という映画です。

この映画は、日本の敗戦後、30年間もフィリピンのルバング島で「戦って」いた小野田寛郎大尉を

扱ったもので、原作も監督もヨーロッパ人(おそらくフランス人)によるものです。

諜報部隊のメンバーとして特殊な訓練を受けた小野田大尉は、日本の敗戦後も、

日本の無条件降伏や米軍からのメッセージを謀略と考え、自作のラジオを通して、

さまざまな情報を得ながらも、その枠組みのなかで、すべてを理解し、

自らの枠組みを組み替えることはありませんでした。

30年間の間に、部下を失い、現地の人々を多数死傷させています。

この映画は、この小野田大尉を断罪するのでもなく、ジャングルで30年間も生き続ける

生命力と部下との友情を克明に描写したものでしたが、明確なメッセージが示されない分、

むしろ観客が深く考えさせられるものとなっていました。

ゼミ生からは、本来ならば、このような映画を日本人が作るべきではなかったのか、という

問いや、戦争が恐ろしいのは、戦争で死ぬということだけではなく、戦争で生き延びた人間の

精神や考え方を歪めるところにあるのではないだろうか、という問題提起があり、

私の映画の紹介よりもずっと深いディスカッションができました。

世代の異なる学生たちと学び合えていることの幸せを噛みしめた一日となりました。

その後、久しぶりに広田照幸先生のテキストを読み、教育の「目的」と「機能」について、

ディスカッションしました。ゼミ生からは、学校教育の現状を考えると、教育の「目的」を

教師が理解していないように思えるという厳しい批判がありました。

理想とする「目的」と現実の「機能」の緊張関係のなかで、教育は、子どもたちを育てるものと

なるわけですが、大人がこの緊張関係を理解し、持ちこたえることができないと、教育と称する

営みは、子どもたちから、偽善や打算的なものとして見放されてしまいます。

こちらについても、ゼミ生のコメントが鋭く、私はただオロオロするばかりでしたが、

そもそも学力とは何かという問いとともに、教育にかかわる者たちは、与えられた答えを

機械的に適用するのではなく、つねに自分の頭で考え続けることが求められていることを、

改めて教えられたように思います。

オロオロしながらも、学びの多いゼミとなりました。

次週は、毎年恒例のゲスト講師、金子奨先生が来校されます。

今年度も深い学びを楽しみにしているところです。

それではまた次回お会いしましょう!