街道ウォーク<旧東海道<池鯉鮒宿(知立駅)~宮(熱田)宿

2011年7月17日 12回目

日本橋から357km

cosmophantom

街道ウォーク<旧東海道<池鯉鮒宿(知立駅)~宮(熱田)宿

2011年7月17日 12回目

日本橋から357km

cosmophantom

街道ウォーク<旧東海道<池鯉鮒宿(知立駅)~宮(熱田)宿

2011年7月17日 12回目

山崎の長坂

cosmophantom

街道ウォーク<旧東海道<池鯉鮒宿(知立駅)~宮(熱田)宿

2011年7月17日 12回目

笠寺一里塚(愛知県名古屋市南区白雲町)

一里塚は、慶長9年(1604)幕府が主要街道を整備し、江戸(東京)日本橋を起点に、道程一里(約4キロ)ごとに道の両側に塚を築き、榎などを植えたもので、旅人に距離を示しただけでなく、荷物その他の運賃計算の基準にもなった。ここは江戸から88里のところにあり、名古屋市内を通る旧東海道唯一の一里塚で現在、東側だけが残っている。

☆cosmophantom

街道ウォーク<旧東海道<池鯉鮒宿(知立駅)~宮(熱田)宿

2011年7月17日 12回目

丹下町常夜灯(鳴海)

鳴海宿の西口丹下町に建てられた常夜灯である。表に「秋葉大権現」右に「寛政四年一一」左に「新馬中」裏には「願主重因」と彫られている。寛政4年(1792)、篤志家の寄進により設置されたものである。旅人の目印や宿場内の人々及び伝馬の馬方衆の安全と火災厄除などを秋葉社に祈願した火防神として大切な存在であった。平部の常夜灯と共に、鳴海宿の西端と東端の双方に残っているのは、旧宿場町として貴重である。名古屋市教育委員会

cosmophantom

2011年7月17日 愛知県

小塚家住宅

愛知県名古屋市緑区有松

市指定有形文化財(平成四年)

主屋一棟、表倉一棟

南倉一棟

当住宅は重厚広壮な有松の絞問屋の形態をとどめている。主屋の1階は格子窓、2階は塗籠壁(ぬりごめかべ)、隣屋との境には卯達(うだつ)があり、塗籠造のうち最も古いものの一つと思われ、有松らしい町並みの景観上からも貴重な建物である。小塚家は屋号を山形屋として、明治期まで絞問屋を営んでいた。名古屋市教育委員会

cosmophantom

2011年7月17日 愛知県

岡家住宅

愛知県名古屋市緑区有松

市指定有形文化財(昭和62年)

主屋1棟、作業場1棟

東蔵1棟、西蔵1棟、

当住宅は江戸時代末期の重厚な有松の絞り問屋の建築形態である。主屋は旧状をよく残し、二階窓の優美な縦格子をもち、有松における代表的な美しい外観を備えた塗籠造(ぬりごめつくり)であり、このような形式では、現存する唯一の例で衣装的にも優れている。名古屋市教育委員会

☆cosmophantom

2011年7月17日 愛知県

竹田家

愛知県名古屋市緑区有松

市指定有形文化財(平成7年)

主屋1棟、書院棟1棟

茶席1棟、宝蔵1棟

1・2番蔵1棟、縄蔵1棟

附属棟(西門・長屋門・味噌蔵)3棟

当住宅は江戸期と思われる主屋を中心に明治から大正にかけて整備されていったとみられる。建物は絞り問屋の伝統的形態を踏襲している。とくに主屋は塗籠造(ぬりごめつくり)、書院、茶席とも建築的に大変優れている。竹田家は、屋号を笹加という。

cosmophantom

2011年7月17日 愛知県

中舛竹田荘

愛知県名古屋市緑区有松

中舛竹田家は、旧東海道の歴史的な町並みを伝える貴重な建物であり、有松絞りの開祖である竹田庄九郎ゆかりの江戸時代の建物であったと伝えられています。 老朽化が進み建物と町並みの存続が危ぶまれる状況の中、保存について検討がなされ、所有者である竹田様と地元の方々・名古屋市・事業者・市民の協力で、「有松まちなみ保存ファンド募金」を活用し、梁などの材料を活かしつつ、外観は江戸期の様式を再現しました。平成二十二年十月二十六日竣工

cosmophantom

2011年7月17日 愛知県

服部家住宅

愛知県名古屋市緑区有松

県指定有形文化財(昭和39年)

店舗並居住部1棟

井戸屋形1棟

客室部1棟

土蔵・絞蔵・藍蔵6棟

門並門長屋2棟

当住宅は、旧東海道に面する町屋建築の遺構であり、有松における絞問屋として代表的な建物である。主屋は塗籠造(ぬりごめつくり)で卯建(うだつ)を設け、倉は土蔵造りで腰に海鼠壁を用い防火対策を行っている。服部家は屋号を井桁屋という。名古屋市教育委員会

cosmophantom

2011年7月17日 愛知県

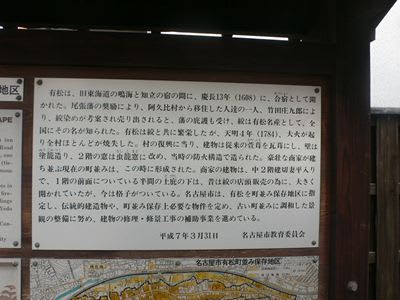

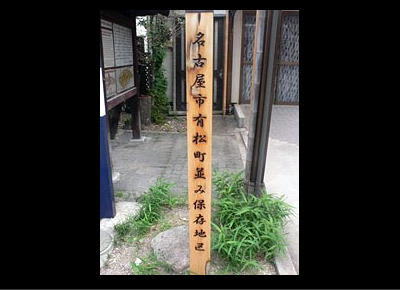

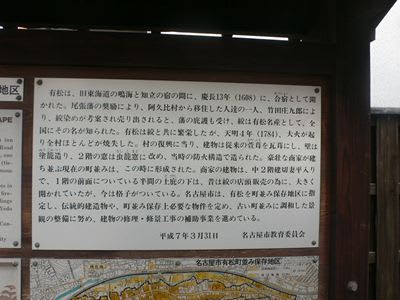

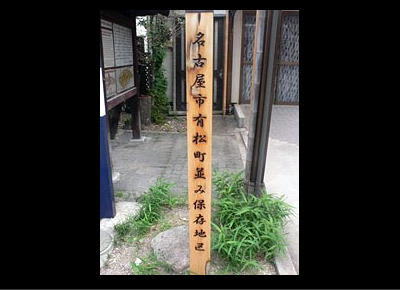

有松 重要伝統的建造物群保存地区(平28.7.25)

愛知県名古屋市緑区有松

有松は、旧東海道の鳴海と知立の宿の間に、慶長13年(1608)に、間宿(あいのしゅく)として開かれた。尾張藩の奨励により、阿久比村から移住した人達の一人、竹田庄九朗により、絞り染めが考案され売り出されると、藩の庇護も受け、絞は有松名産として、全国にその名が知られた。有松は絞と共に繁栄したが、天明4年(1784)大火が起こり全村ほとんどが焼失した。村の復興に当り、建物は従来の茅葺を瓦葺にし、壁は塗籠造り(ぬりごめづくり)、2階の窓は虫籠窓(むしこまど)に改め、当時の防火構造で造られた。豪壮な商家が建ち並ぶ現在の町並みは、この時に形成された。商家の建物は、中2階建切妻平入りで、1階の前面についている半間の土庇の下は、昔は絞の店頭販売の為に、大きく開かれていたが、今は格子がついている。名古屋市は、有松を町並み保存地区に指定し、伝統的建造物や町並み保存上必要な物件を定め、古い町並みに調和した景観の整備に努め、建物の修理・修景工事の補助事業を進めている。 平成7年3月31日 名古屋市教育委員会

▲服部家住宅

県指定有形文化財(昭和39年)

店舗並居住部1棟

井戸屋形1棟

客室部1棟

土蔵・絞蔵・藍蔵6棟

門並門長屋2棟

当住宅は、旧東海道に面する町屋建築の遺構であり、有松における絞問屋として代表的な建物である。主屋は塗籠造(ぬりごめつくり)で卯建(うだつ)を設け、倉は土蔵造りで腰に海鼠壁を用い防火対策を行っている。服部家は屋号を井桁屋という。名古屋市教育委員会

▲中舛竹田荘

中舛竹田家は、旧東海道の歴史的な町並みを伝える貴重な建物であり、有松絞りの開祖である竹田庄九郎ゆかりの江戸時代の建物であったと伝えられています。 老朽化が進み建物と町並みの存続が危ぶまれる状況の中、保存について検討がなされ、所有者である竹田様と地元の方々・名古屋市・事業者・市民の協力で、「有松まちなみ保存ファンド募金」を活用し、梁などの材料を活かしつつ、外観は江戸期の様式を再現しました。平成二十二年十月二十六日竣工

▲竹田家

市指定有形文化財(平成7年)

主屋1棟、書院棟1棟

茶席1棟、宝蔵1棟

1・2番蔵1棟、縄蔵1棟

附属棟(西門・長屋門・味噌蔵)3棟

当住宅は江戸期と思われる主屋を中心に明治から大正にかけて整備されていったとみられる。建物は絞り問屋の伝統的形態を踏襲している。とくに主屋は塗籠造(ぬりごめつくり)、書院、茶席とも建築的に大変優れている。竹田家は、屋号を笹加という。

▲岡家住宅

市指定有形文化財(昭和62年)

主屋1棟、作業場1棟

東蔵1棟、西蔵1棟、

当住宅は江戸時代末期の重厚な有松の絞り問屋の建築形態である。主屋は旧状をよく残し、二階窓の優美な縦格子をもち、有松における代表的な美しい外観を備えた塗籠造(ぬりごめつくり)であり、このような形式では、現存する唯一の例で衣装的にも優れている。名古屋市教育委員会

▲小塚家住宅

市指定有形文化財(平成四年)

主屋一棟、表倉一棟

南倉一棟

当住宅は重厚広壮な有松の絞問屋の形態をとどめている。主屋の1階は格子窓、2階は塗籠壁(ぬりごめかべ)、隣屋との境には卯達(うだつ)があり、塗籠造のうち最も古いものの一つと思われ、有松らしい町並みの景観上からも貴重な建物である。小塚家は屋号を山形屋として、明治期まで絞問屋を営んでいた。名古屋市教育委員会

☆cosmophantom

街道ウォーク<旧東海道<池鯉鮒宿(知立駅)~宮(熱田)宿

2011年7月17日 12回目

有松の町並み

愛知県名古屋市緑区有松

有松は、旧東海道の鳴海と知立の宿の間に、慶長13年(1608)に、間宿(あいのしゅく)として開かれた。尾張藩の奨励により、阿久比村から移住した人達の一人、竹田庄九朗により、絞り染めが考案され売り出されると、藩の庇護も受け、絞は有松名産として、全国にその名が知られた。有松は絞と共に繁栄したが、天明4年(1784)大火が起こり全村ほとんどが焼失した。村の復興に当り、建物は従来の茅葺を瓦葺にし、壁は塗籠造り(ぬりごめづくり)、2階の窓は虫籠窓(むしこまど)に改め、当時の防火構造で造られた。豪壮な商家が建ち並ぶ現在の町並みは、この時に形成された。商家の建物は、中2階建切妻平入りで、1階の前面についている半間の土庇の下は、昔は絞の店頭販売の為に、大きく開かれていたが、今は格子がついている。名古屋市は、有松を町並み保存地区に指定し、伝統的建造物や町並み保存上必要な物件を定め、古い町並みに調和した景観の整備に努め、建物の修理・修景工事の補助事業を進めている。 平成7年3月31日 名古屋市教育委員会

▲服部家住宅

県指定有形文化財(昭和39年)

店舗並居住部1棟

井戸屋形1棟

客室部1棟

土蔵・絞蔵・藍蔵6棟

門並門長屋2棟

当住宅は、旧東海道に面する町屋建築の遺構であり、有松における絞問屋として代表的な建物である。主屋は塗籠造(ぬりごめつくり)で卯建(うだつ)を設け、倉は土蔵造りで腰に海鼠壁を用い防火対策を行っている。服部家は屋号を井桁屋という。名古屋市教育委員会

▲中舛竹田荘

中舛竹田家は、旧東海道の歴史的な町並みを伝える貴重な建物であり、有松絞りの開祖である竹田庄九郎ゆかりの江戸時代の建物であったと伝えられています。 老朽化が進み建物と町並みの存続が危ぶまれる状況の中、保存について検討がなされ、所有者である竹田様と地元の方々・名古屋市・事業者・市民の協力で、「有松まちなみ保存ファンド募金」を活用し、梁などの材料を活かしつつ、外観は江戸期の様式を再現しました。平成二十二年十月二十六日竣工

▲竹田家

市指定有形文化財(平成7年)

主屋1棟、書院棟1棟

茶席1棟、宝蔵1棟

1・2番蔵1棟、縄蔵1棟

附属棟(西門・長屋門・味噌蔵)3棟

当住宅は江戸期と思われる主屋を中心に明治から大正にかけて整備されていったとみられる。建物は絞り問屋の伝統的形態を踏襲している。とくに主屋は塗籠造(ぬりごめつくり)、書院、茶席とも建築的に大変優れている。竹田家は、屋号を笹加という。

▲岡家

市指定有形文化財(昭和62年)

主屋1棟、作業場1棟

東蔵1棟、西蔵1棟、

当住宅は江戸時代末期の重厚な有松の絞り問屋の建築形態である。主屋は旧状をよく残し、二階窓の優美な縦格子をもち、有松における代表的な美しい外観を備えた塗籠造(ぬりごめつくり)であり、このような形式では、現存する唯一の例で衣装的にも優れている。名古屋市教育委員会

▲小塚家住宅

市指定有形文化財(平成四年)

主屋一棟、表倉一棟

南倉一棟

当住宅は重厚広壮な有松の絞問屋の形態をとどめている。主屋の1階は格子窓、2階は塗籠壁(ぬりごめかべ)、隣屋との境には卯達(うだつ)があり、塗籠造のうち最も古いものの一つと思われ、有松らしい町並みの景観上からも貴重な建物である。小塚家は屋号を山形屋として、明治期まで絞問屋を営んでいた。名古屋市教育委員会

cosmophantom

街道ウォーク<旧東海道<池鯉鮒宿(知立駅)~宮(熱田)宿

2011年7月17日 12回目

桶狭間古戦場

愛知県豊明市栄町南舘

この地は、永禄3年(1560)5月19日、今川義元が織田信長に襲われ戦死した所と伝えられ、田楽狭間あるいは舘狭間と呼ばれた。今川義元・松井宗信・無名の人々の塚があり、明和8年(1771)七石表が建てられた。文化6年(1809)には桶狭間弔古碑が建立された。また、戦死者を弔って建てられたおばけ地蔵・徳本行者念仏碑などがある。 昭和12年12月21日 国指定史跡 豊明市教育委員会

▲七石表(一号碑」▼

桶狭間の戦いで今川義元の戦死した場所を示す、最も古いものである。明和八年(1771)、尾張潘士人見弥右衛門黍、赤林孫七郎信之より建てられた。

北面 「今川上総介義元戦死所」

東面 「桶峡七石表之一」

南面 明和八年辛卯十二月」と刻まれている。豊明市教育委員会

▲今川治部大輔義元の墓▼

駿遠・三の大安今川義元は、西上の途次、永禄3年(1560)5月19日織田信長の奇襲にあい、ここで倒れた。ここには、その霊が祭られている。以前は塚であったが、有松の住人山口正義が主唱し、明治9年5月この墓を建てた。豊明市教育委員会

▲弔古碑▼

文化6年(1809)5月、津島の神官・氷室豊長が建てたもの、碑の表面は「桶狭間の戦い」を回顧する文と往時を偲ぶ詩、裏面には建碑の主旨が彫られている。文章は尾張藩の儒学者秦鼎(はた かなえ)(号は滄浪、字は士鉱)、碑面の文字は尾張藩の大坂用達役(文中「天満邸令」)中西融の筆跡。石工河内屋孫右衛門の手により刻されたものである。豊明市教育委員会

cosmophantom

街道ウォーク<旧東海道<池鯉鮒宿(知立駅)~宮(熱田)宿

2011年7月17日 12回目

中京競馬場前駅

愛知県名古屋市緑区鳴海町境松

中京競馬場前駅(ちゅうきょうけいばじょうまええき)は、愛知県名古屋市緑区鳴海町境松にある名古屋鉄道(名鉄)名古屋本線の駅である。

名古屋市内にある名鉄の駅で最も南に位置する。なお、駅の至近(東側から南側)が豊明市との境界となっているほか、中京競馬場も敷地の大半が豊明市に所在する。前後駅 (1.6km)← →(1.3km) 有松駅

cosmophantom

街道ウォーク<旧東海道<池鯉鮒宿(知立駅)~宮(熱田)宿

2011年7月17日 12回目

日本橋から348km

▲中京競馬場前駅付近

cosmophantom

街道ウォーク<旧東海道<池鯉鮒宿(知立駅)~宮(熱田)宿

2011年7月17日 12回目

名鉄前後駅

前後駅(ぜんごえき)は愛知県豊明市前後町善江にある名古屋鉄道名古屋本線の駅。市の名を冠する隣の準急停車駅の豊明駅よりも利用客が多く賑わいがあり、この駅の方が急行停車駅であり実質的な豊明市の主要駅・玄関口となっている。豊明駅← → 中京競馬場前駅

cosmophantom