2016年12月28日 香川県

香川県丸亀市塩飽本島の町並み

昭和9年、国立公園として第1次指定を受けた瀬戸内海国立公園の中にあって、備讃海域に点在する塩飽諸島の中心島。秀吉以来、自治権を安堵(あんど)されていた人名(にんみょう)制度の中心島で、人名から選出された4人の年寄によって政治が行われ、江戸時代は天領として明治維新まで人名の自治が続いた。年寄衆が政務を執った塩飽勤番所(しわくきんばんしょ)をはじめ、歴史・文化財の宝庫としても有名で、笠島地区では町並み保存を進めている。

港から笠島地区へ。日の出はもうすぐ

大屋根が気になる、尋ねようと思うが誰もいない

▼惣光寺

▼八幡宮

咸臨丸水夫 平尾宮三郎 生家跡

▲塩飽(しわく)勤番所

朝陽に染まる

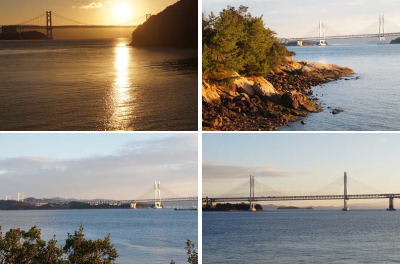

瀬戸大橋

瀬戸大橋

▼塩飽本島町笠島地区

塩飽本島町笠島地区から本島港へ(帰路)

▲地元も方によると足湯の施設だったとのこと

▼笠島・甲生(こうしょう)地区の埋め墓(うめばか)

死者の遺体を埋葬するための墓地である「埋め墓」と、石塔を建てるための「詣り墓」をそれぞれ別の所に設ける墓制を両墓制という。一般に「埋め墓」は山、川、海岸など集落から離れた場所に遺体を埋葬し、埋葬地点に木の墓標、土饅頭、自然石などを設ける。これに対し「詣り墓」は寺の境内や集落に近い場所に作られ、霊魂を祀り参拝をするために各種の石塔を建てるものである。ここにある墓地は笠島・甲生地区の「埋め墓」で、海岸に近いこの場所に遺体を埋葬し自然石を置いて「センゾ」と呼んで祀り、それぞれの集落に近い場所や寺院には石塔を建てて「詣り墓」としている。両墓制は古くは近畿地方を中心に広く分布していたが、火葬や石塔の普及により埋め墓に石塔が建ち始め、現在では島嶼(とうしょ)部や海岸部を除いては見ることができなくなった。ここでは自然石だけを置いた昔の「埋め墓」の姿がよく残っており、民俗学上貴重な両墓制の遺構といえる。 丸亀市教育委員会 現地説明板

▲塩飽勤番所

このV字のものは???反対側にはない

▲年寄り宮本家の墓 国の史跡

宮本氏は古くから塩飽の豪族で、水軍の統領として海外に進出したり、海上の征戦や海運輸送に活躍した。

寛永六年(1629)と刻まれた墓石がある

本島港から丸亀港へ

関連記事:丸亀市塩飽本島町笠島(重要伝統的建造物群保存地区)

2017-04-30 05:55:54

cosmophantom

」

」