京都府の洋館④

紫明会館(登録文化財)

京都府京都市北区

京都府師範学校の同窓会館として、紫明通に面して建てられた鉄筋コンクリート造三階建。外壁はスタッコ塗でアーチ窓を並べ、パラペット頂部をスペイン瓦葺、内外の細部をアール・デコ風意匠で飾る。講堂や和室を有するなど社会教育目的の建築的特徴を備える。1932

もっと写真を見る

紫明会館(登録文化財)

同志社大学・クラーク記念館(重要文化財)

京都府京都市上京区(今出川キャンパス)

ドイツ・ネオ・ゴシック建築の重厚な煉瓦造りの建物、1894(明治27)年。

もっと写真を見る

同志社大学・クラーク記念館(重要文化財)

同志社大学・ハリス理化学館(重要文化財)

京都府京都市上京区(今出川キャンパス)

創立者新島襄の科学に対する熱意に共鳴した米実業家J.N.ハリスの寄付によって1890年に竣工したもの。

もっと写真を見る

同志社大学・ハリス理化学館(重要文化財)

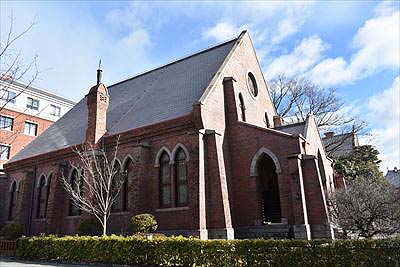

同志社大学・礼拝堂(重要文化財)

京都府京都市上京区(今出川キャンパス)

D.C.グリーンによる設計で、1886年6月に竣工したプロテスタントのレンガ造チャペルとしては日本に現存する最古の建物です。正面中央に円形のバラ窓、左右にアーチ窓を設け、その前に屋根と尖りアーチの入口を持っており、ゴシック建築の特徴が出ています。

もっと写真を見る

同志社大学・礼拝堂(重要文化財)

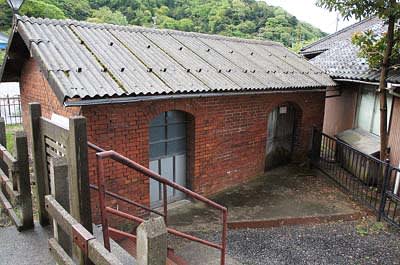

同志社大学・彰栄館(重要文化財)

京都府京都市上京区(今出川キャンパス)

アメリカン・ボードの寄付によりD.C.グリーンが設計した建物で、1884年に竣工しました。レンガ造の洋風な外観に対して、内部の間仕切壁や小屋組など、構造形式は純和風になっています。

もっと写真を見る

同志社大学・彰栄館(重要文化財)

同志社大学・有終 館(登録文化財)

京都府京都市上京区(今出川キャンパス)

煉瓦造、二階建、地下一階

初代図書館「書籍館」として建てられ、当時は日本最大の学校図書館。また一部教室としても使用され、現在は総長室や事務棟となっている。1887(明治20)年

もっと写真を見る

同志社大学・有終館(重要文化財)

同志社大学・アーモスト館(登録文化財)

京都府京都市上京区(今出川キャンパス)

桁行22m,梁間12mのRC造3階建,平入で,南面にサンルームを張出し,大型の腰折れ屋根には煙突や屋根窓を左右対称に配す。外装煉瓦張で,隅部では竜山石を算木積状に張るなど,材料を丁寧に使い分け華やかさを演出する。1932

もっと写真を見る

同志社大学・アーモスト館(登録文化財)

京都府の洋館①

cosmophantom