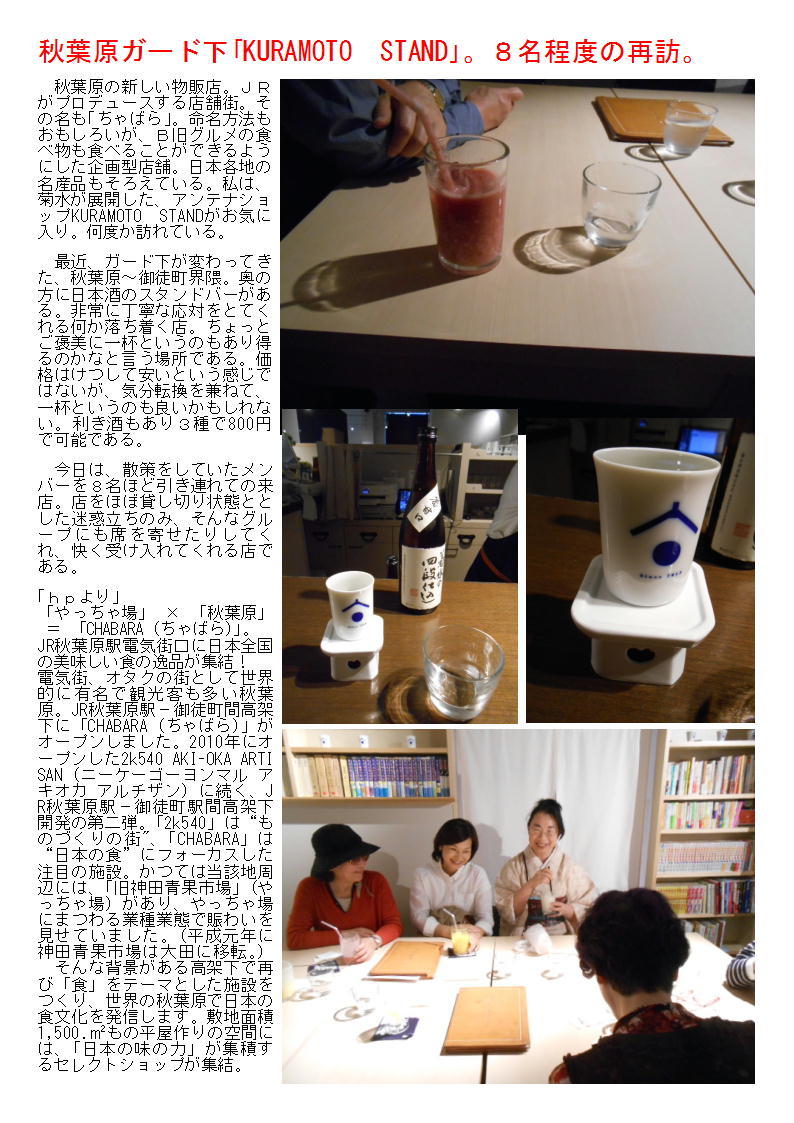

このブログは 中年おじさんの散策 の続編です。 コロナで記録が停滞し、作成した案内を紹介しています。

現在も参加者募集しています。現地集合ですので関東近郊の方は参加できます。

参加したい方はご連絡ください。090-3436-8532 ネットでカルチャー(散策・グルメ

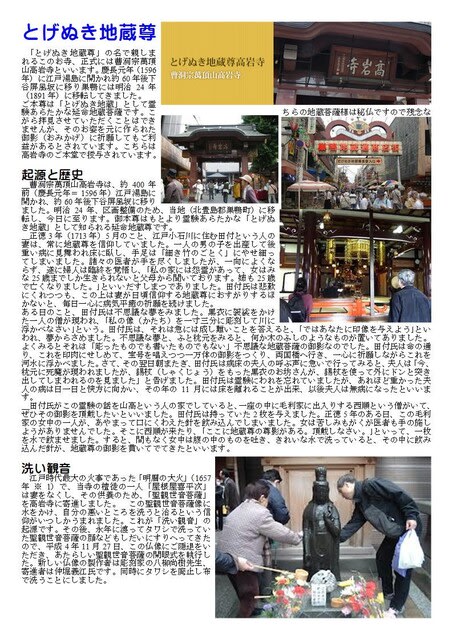

とげぬき地蔵尊

「とげぬき地蔵尊」の名で親しまれるこのお寺、正式には曹洞宗萬頂山高岩寺といいます。慶長元年(1596年)に江戸湯島に開かれ約60年後下谷屏風坂に移り巣鴨には明治24年(1891年)に移転してきました。

ご本尊は「とげぬき地蔵」として霊験あらたかな延命地蔵菩薩です。こちらの地蔵菩薩様は秘仏ですので残念ながら拝見させていただくことはできませんが、そのお姿を元に作られた御影(おみかげ)に祈願してもご利益があるとされています。こちらは高岩寺のご本堂で授与されています。

起源と歴史

_曹洞宗萬頂山高岩寺は、約400年前(慶長元年=1596年)江戸湯島に開かれ、約60年後下谷屏風坂に移りました。明治24年、区画整備のため、当地(北豊島郡巣鴨町)に移転し、今日に至ります。御本尊はもとより霊験あらたかな「とげぬき地蔵」として知られる延命地蔵尊です。

_正徳3年(1713年)5月のこと、江戸小石川に住む田付という人の妻は、常に地蔵尊を信仰していました。一人の男の子を出産して後重い病に見舞われ床に臥し、手足は「細き竹のごとく」にやせ細ってしまいました。諸々の医者が手を尽くしましたが、一向によくならず、遂に婦人は臨終を覚悟し、「私の家には怨霊があって、女はみな25歳までしか生きられないと父母から聞いております。姉も25歳で亡くなりました。」といいだすしまつでありました。田付氏は悲歎にくれつつも、この上は妻が日頃信仰する地蔵尊におすがりするほかないと、毎日一心に病気平癒の祈願を続けました。

ある日のこと、田付氏は不思議な夢をみました。黒衣に袈裟をかけた一人の僧が現われ、「私の像(かたち)を一寸三分に彫刻して川に浮かべなさい」という。田付氏は、それは急には成し難いことを答えると、「ではあなたに印像を与えよう」といわれ、夢からさめました。不思議な夢と、ふと枕元をみると、何か木のふしのようなものが置いてありました。よくみるとそれは「彫ったものでも書いたものでもない」不思議な地蔵菩薩の御影なのでした。田付氏は命の通り、これを印肉にせしめて、宝号を唱えつつ一万体の御影をつくり、両国橋へ行き、一心に祈願しながらこれを河水に浮かべました。さて、その翌日朝またぎ、田付氏は病床の夫人の呼ぶ声に急いで行ってみると、夫人は「今、枕元に死魔が現われましたが、錫杖(しゃくじょう)をもった黒衣のお坊さんが、錫杖を使って外にドンと突き出してしまわれるのを見ました」と告げました。田付氏は霊験にわれを忘れていましたが、あれほど重かった夫人の病は日一日と快方に向かい、その年の11月には床を離れることが出来、以後夫人は無病になったといいます。

_田付氏がこの霊験の話を山高という人の家でしていると、一座の中に毛利家に出入りする西順という僧がいて、ぜひその御影を頂戴したいといいました。田付氏は持っていた2枚を与えました。正徳5年のある日、この毛利家の女中の一人が、あやまって口にくわえた針を飲み込んでしまいました。女は苦しみもがくが医者も手の施しようがありませんでした。そこに西順が来たり、「ここに地蔵尊の尊影がある。頂戴しなさい。」といって、一枚を水で飲ませました。すると、間もなく女中は腹の中のものを吐き、きれいな水で洗っていると、その中に飲み込んだ針が、地蔵尊の御影を貫いてでてきたといいます。

洗い観音

江戸時代最大の火事であった「明暦の大火」(1657年 ※1)で、当寺の檀徒の一人「屋根屋喜平次」は妻をなくし、その供養のため、「聖観世音菩薩」を高岩寺に寄進しました。 この聖観世音菩薩像に水をかけ、自分の悪いところを洗うと治るという信仰がいつしかうまれました。これが「洗い観音」の起源です。その後、永年に渡ってタワシで洗っていた聖観世音菩薩の顔などもしだいにすりへってきたので、平成4年11月27日、この仏像にご隠退をいただき、あたらしい聖観世音菩薩の開眼式を執行した。新しい仏像の製作者は彫刻家の八柳尚樹先生、寄進者は仲堀義江氏です。同時にタワシを廃止し布で洗うことにしました。

20161027 東京北 地蔵尊・観音

東京都豊島区巣鴨

巣鴨地蔵通商店街

高岩寺

「とげぬき地蔵尊」の名で親しまれるこのお寺、正式には曹洞宗萬頂山高岩寺といいます。慶長元年(1596年)に江戸湯島に開かれ約60年後下谷屏風坂に移り巣鴨には明治24年(1891年)に移転してきました。

ご本尊は「とげぬき地蔵」として霊験あらたかな延命地蔵菩薩です。こちらの地蔵菩薩様は秘仏ですので残念ながら拝見させていただくことはできませんが、そのお姿を元に作られた御影(おみかげ)に祈願してもご利益があるとされています。こちらは高岩寺のご本堂で授与されています。

_曹洞宗萬頂山高岩寺は、約400年前(慶長元年=1596年)江戸湯島に開かれ、約60年後下谷屏風坂に移りました。明治24年、区画整備のため、当地(北豊島郡巣鴨町)に移転し、今日に至ります。御本尊はもとより霊験あらたかな「とげぬき地蔵」として知られる延命地蔵尊です。hpより

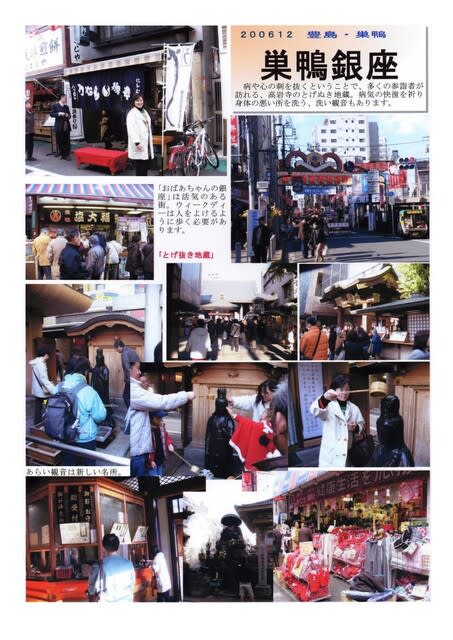

20140513 東京北東

東京都豊島区巣鴨

巣鴨地蔵通り

「おばあちゃんの原宿」と呼ばれる巣鴨地蔵通りは、旧中山道であり、江戸の中期から現在にいたるまで、商業や信仰の場として栄えてきた。

巣鴨地蔵通りは江戸時代、中山道の出発地点日本橋から出発して最初の休憩所(江戸時代の言葉で立場(たてば)と言います)が江戸六地蔵尊 眞性寺から巣鴨庚申塚の間に点在し、町並みが作られた。

明治24年には、とげぬき地蔵尊 高岩寺が上野(現在の上野の新幹線の駅のそば)から巣鴨へ移転し、現在、巣鴨地蔵通りは「とげぬき地蔵尊」と「江戸六地蔵尊」の2つのお地蔵様と巣鴨庚申塚に守られて、商業の街・信仰の街としてお年寄りを中心に若い方々にも親しまれている。