ミニ四駆 REVシリーズ NO.1 エアロアバンテ

新シャーシの、ARシャーシを搭載したミニ四駆REVシリーズの第一弾、エアロアバンテです。

箱

エアロアバンテ

人気マシン、アバンテの系譜のマシン。

REVシリーズがロゴマークを見るに、空力を追求するシリーズだからか、ボディも空力重視したような曲線的でなめらかなボディ。

キットを説明書のまま組みました。小径タイヤ使用で、車高がぐんと低くなっています。

ローラーセッティングは、前1つ、後ろが上下2つ。

いつも通り、ボディは部分塗装の後、シールを貼り、スーパークリアーを薄く何回も吹きました。キャノピーにはシールを使わず、セミグロスブラックで塗装しました。

スーパークリアーがかなり消耗していた物だったからか、表面ザラザラになった…。

インテークの部分がアバンテらしい部分。エアロアバンテではちゃんと開口されています。

キャノピーが山型になってるのは、ちょっとアバンテぽくないかも。

ボディキャッチも一風変わった形。

GUPのクイックボディキャッチにこんな形のがあったような。

ウイングはもちろん外せます。

ARシャーシ

エアロアバンテより使用の新シャーシ。

従来の片軸モーター用シャーシと異なり、モーターや電池、ギアの搭載等の組立は、シャーシ裏面で行います。

従来のシャーシなら電池やモーターがむき出しになっている表面も、シャーシで隠れて電池等は全く見えなくなっています。

表側で交換できるのは、カウンターギヤのみ。

カウンターギヤ内部には軸受けを入れます。

サイドに開いている穴は、空気を取り入れてモーターを冷やすダクトの役割。

ARシャーシ裏面。

裏面もカバーで覆うため、完成したシャーシではモーターや電池等は外から全く見えません。

バッテリーカバーやモーターカバーがアンダーパネルの役割を持ち、平らでなだらかな裏面。モーターカバーは後部が上がった、ディフューザー状の形。

リアステーにはスキッドバーを付けます。

バッテリーカバーを外した所

電源スイッチがONの時には、バッテリーカバーがスイッチでロックされて外せない仕組みになっています。

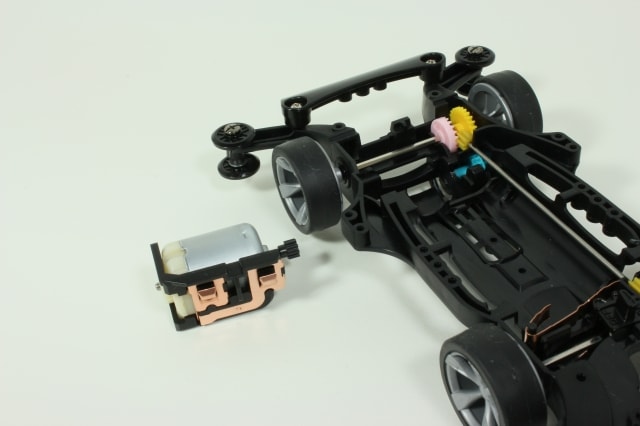

そこからさらに、すべてのアンダーパネルを外す。

従来のシャーシを左右逆にしたような部品の配置になっています。

走れせる時は結局ここからひっくり返すので、動力部の動き自体は従来のシャーシと同様。

スーパーXシャーシでもモーター部は裏面から外す作りでしたが、ほぼ全てのパーツを裏面から外すのは、ARシャーシが初めて。

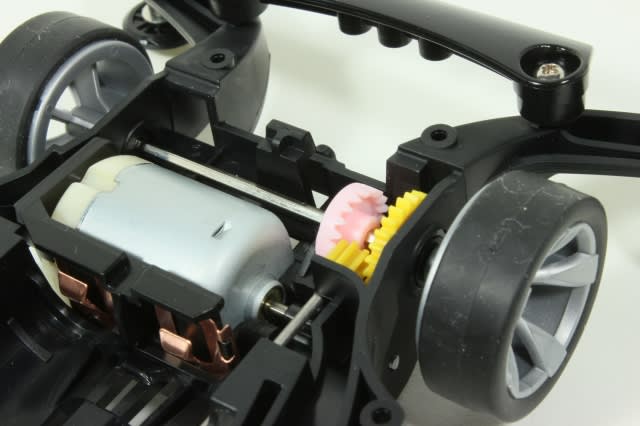

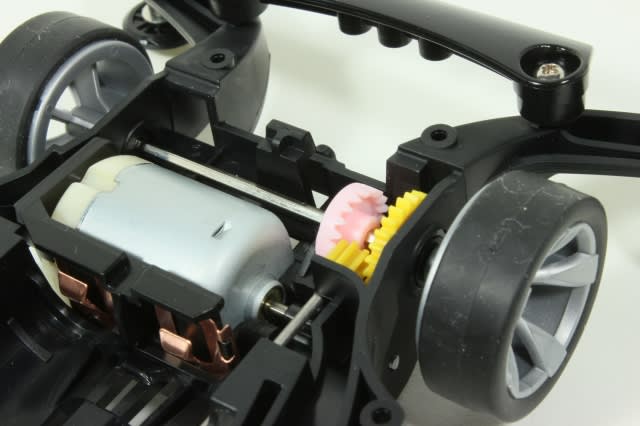

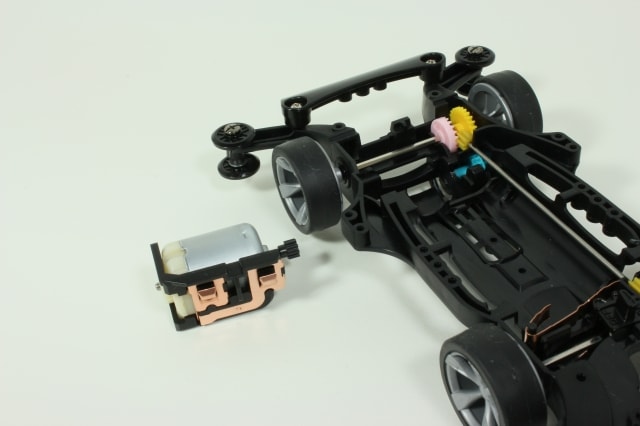

モーター周りのアップ

アンダーパネルを外すと、モーター部は容易に取り外せます。

モーターのピニオンギアは専用の黒いものを使用。キット付属のマッチングリストをみると、ARシャーシで使えるピニオンギアには制限があるみたい。

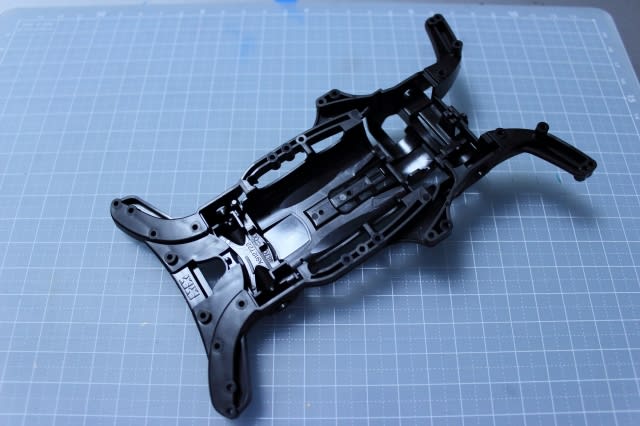

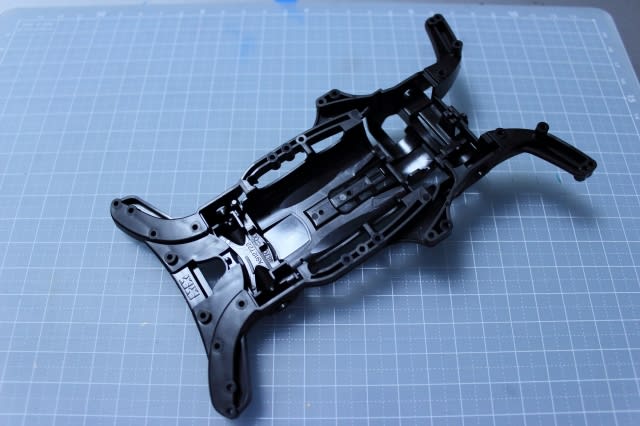

組立前の素のシャーシ。

リアステーもすでにシャーシと一体化しています。

アバンテMK-2と

MK-2はかなり長いこと使っているので、ボディも大分ボロボロ。

シャーシ三種類

左から、MS、AR、VS。

ARシャーシに他のマシンのボディを搭載してみる。

テラスコーチャーRSのボディ。

エンペラー

ホライゾン

これらのボディは、後部のサスやパイプを外してやるだけで載せられました。

同時発売のARファーストトライセット。

AR用のFRPを入手できるのは現在これだけ。8月にやっと単品発売で、黒ピニオン同様遅い。

このARシャーシだと、電池やモーター交換の時にボディを外す手間を省けるので、耐久レースとかに有利そう。耐久レースなんてなかなかやってないけど。

それでも電池交換の時はついついボディを外そうとしちゃうんですよね。もう習慣付いてるんだなあ。

ミニ四駆には空力とかはあまり意味が無い、と常々言われていましたが、このREVシリーズでは空力追求に取り組むらしく、ボディやシャーシの形状にもそれが表れています。それが一体何処まで効果を表すのかは不明ではありますが。さてさて。

とりあえずは、デフォルトで走らせてから、そこからファーストトライセットを使って…と、徐々にステップアップさせていこうと思っています。問題は、いつ新橋へ行けるかどうか。

過去記事 ミニ四駆

レーサーミニ四駆 皇帝

レーサーミニ四駆 テラスコーチャーRS

新シャーシの、ARシャーシを搭載したミニ四駆REVシリーズの第一弾、エアロアバンテです。

箱

エアロアバンテ

人気マシン、アバンテの系譜のマシン。

REVシリーズがロゴマークを見るに、空力を追求するシリーズだからか、ボディも空力重視したような曲線的でなめらかなボディ。

キットを説明書のまま組みました。小径タイヤ使用で、車高がぐんと低くなっています。

ローラーセッティングは、前1つ、後ろが上下2つ。

いつも通り、ボディは部分塗装の後、シールを貼り、スーパークリアーを薄く何回も吹きました。キャノピーにはシールを使わず、セミグロスブラックで塗装しました。

スーパークリアーがかなり消耗していた物だったからか、表面ザラザラになった…。

インテークの部分がアバンテらしい部分。エアロアバンテではちゃんと開口されています。

キャノピーが山型になってるのは、ちょっとアバンテぽくないかも。

ボディキャッチも一風変わった形。

GUPのクイックボディキャッチにこんな形のがあったような。

ウイングはもちろん外せます。

ARシャーシ

エアロアバンテより使用の新シャーシ。

従来の片軸モーター用シャーシと異なり、モーターや電池、ギアの搭載等の組立は、シャーシ裏面で行います。

従来のシャーシなら電池やモーターがむき出しになっている表面も、シャーシで隠れて電池等は全く見えなくなっています。

表側で交換できるのは、カウンターギヤのみ。

カウンターギヤ内部には軸受けを入れます。

サイドに開いている穴は、空気を取り入れてモーターを冷やすダクトの役割。

ARシャーシ裏面。

裏面もカバーで覆うため、完成したシャーシではモーターや電池等は外から全く見えません。

バッテリーカバーやモーターカバーがアンダーパネルの役割を持ち、平らでなだらかな裏面。モーターカバーは後部が上がった、ディフューザー状の形。

リアステーにはスキッドバーを付けます。

バッテリーカバーを外した所

電源スイッチがONの時には、バッテリーカバーがスイッチでロックされて外せない仕組みになっています。

そこからさらに、すべてのアンダーパネルを外す。

従来のシャーシを左右逆にしたような部品の配置になっています。

走れせる時は結局ここからひっくり返すので、動力部の動き自体は従来のシャーシと同様。

スーパーXシャーシでもモーター部は裏面から外す作りでしたが、ほぼ全てのパーツを裏面から外すのは、ARシャーシが初めて。

モーター周りのアップ

アンダーパネルを外すと、モーター部は容易に取り外せます。

モーターのピニオンギアは専用の黒いものを使用。キット付属のマッチングリストをみると、ARシャーシで使えるピニオンギアには制限があるみたい。

組立前の素のシャーシ。

リアステーもすでにシャーシと一体化しています。

アバンテMK-2と

MK-2はかなり長いこと使っているので、ボディも大分ボロボロ。

シャーシ三種類

左から、MS、AR、VS。

ARシャーシに他のマシンのボディを搭載してみる。

テラスコーチャーRSのボディ。

エンペラー

ホライゾン

これらのボディは、後部のサスやパイプを外してやるだけで載せられました。

同時発売のARファーストトライセット。

AR用のFRPを入手できるのは現在これだけ。8月にやっと単品発売で、黒ピニオン同様遅い。

このARシャーシだと、電池やモーター交換の時にボディを外す手間を省けるので、耐久レースとかに有利そう。耐久レースなんてなかなかやってないけど。

それでも電池交換の時はついついボディを外そうとしちゃうんですよね。もう習慣付いてるんだなあ。

ミニ四駆には空力とかはあまり意味が無い、と常々言われていましたが、このREVシリーズでは空力追求に取り組むらしく、ボディやシャーシの形状にもそれが表れています。それが一体何処まで効果を表すのかは不明ではありますが。さてさて。

とりあえずは、デフォルトで走らせてから、そこからファーストトライセットを使って…と、徐々にステップアップさせていこうと思っています。問題は、いつ新橋へ行けるかどうか。

過去記事 ミニ四駆

レーサーミニ四駆 皇帝

レーサーミニ四駆 テラスコーチャーRS