遅夏休みin長野・後、はこちら

真田宝物館では近隣の真田邸文武学校の3館共通券で入場できます。

真田邸、と言っても信之さんの時代から遡り9代藩主幸教が、お母さんのために作った館です。

ここで気がついた方もおられるでしょうが、この頃になると、藩主の名前にも『幸』の字が復活。

江戸末期になると、幕藩体制もだいぶ緩やかになってきたようです。

あれほど厳しかった参勤交代制度もその例に漏れず、

大名の妻子は終生江戸詰という決まりも、年に三ヶ月は国許に戻っても良いことに。

真田邸は、それに合わせて建設され昭和40年代まで真田家の私邸として使われていました。

その後家伝の宝物とともに長野市に寄贈。

修復と改修を経て一般に公開されています。

江戸末期の武家屋敷の造りを知ることができ、実際に大河でもロケ地として使用されたそうです。

当主居室。

書斎。元は9代藩主のお母さんのための部屋だったそうです。壁と天井の意匠が素晴らしいです。

寝室、展示上の演出とはいえ、日本の寝具は出しっ放しではありませんが、そのての説明がなく、おそらく多くの外国人観光客は一時誤った知識をインプットされる可能性あり。

厠(主人専用)。

ともかくまあ広いこと!!

戸袋もこの大きさ!!

お庭も広い!

写真がたくさんあるので、最終回は3回に分けます。次回は

遅夏休みin長野・了(文武学校と象山神社編)

前回の話はこちら

_____

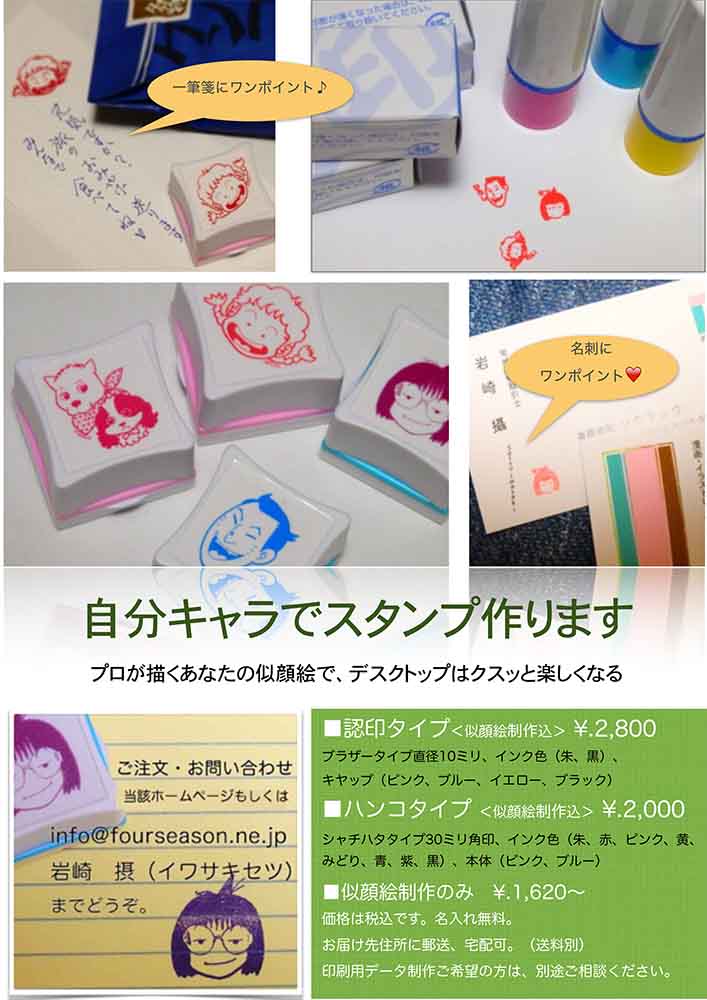

<お知らせ>

年賀状にも使えます。

真田宝物館では近隣の真田邸文武学校の3館共通券で入場できます。

真田邸、と言っても信之さんの時代から遡り9代藩主幸教が、お母さんのために作った館です。

ここで気がついた方もおられるでしょうが、この頃になると、藩主の名前にも『幸』の字が復活。

江戸末期になると、幕藩体制もだいぶ緩やかになってきたようです。

あれほど厳しかった参勤交代制度もその例に漏れず、

大名の妻子は終生江戸詰という決まりも、年に三ヶ月は国許に戻っても良いことに。

真田邸は、それに合わせて建設され昭和40年代まで真田家の私邸として使われていました。

その後家伝の宝物とともに長野市に寄贈。

修復と改修を経て一般に公開されています。

江戸末期の武家屋敷の造りを知ることができ、実際に大河でもロケ地として使用されたそうです。

当主居室。

書斎。元は9代藩主のお母さんのための部屋だったそうです。壁と天井の意匠が素晴らしいです。

寝室、展示上の演出とはいえ、日本の寝具は出しっ放しではありませんが、そのての説明がなく、おそらく多くの外国人観光客は一時誤った知識をインプットされる可能性あり。

厠(主人専用)。

ともかくまあ広いこと!!

戸袋もこの大きさ!!

お庭も広い!

写真がたくさんあるので、最終回は3回に分けます。次回は

遅夏休みin長野・了(文武学校と象山神社編)

前回の話はこちら

_____

<お知らせ>

年賀状にも使えます。