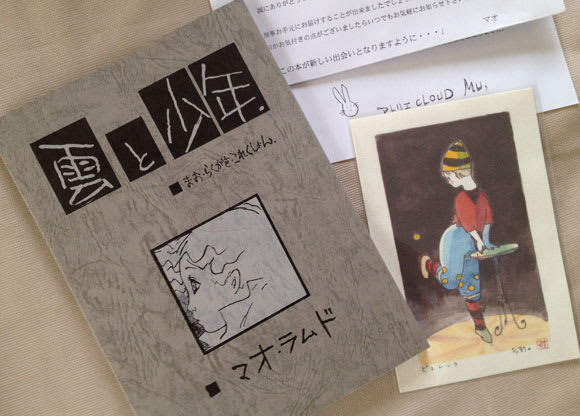

母の本棚にあった暮しの手帖のバックナンバーにこの本がありました。

焼け焦げた手帳に真っ赤なバラの蕾。

この意味は中を読み進むうちにわかってきます。

いわゆる読者の戦争体験の投稿です。

その当事子どもだった人から、結婚して家庭を持ったばかりの人、戦地に赴いた人、日本全国にいた様々な境遇の人たちの記憶の記録です。

編集されたのが1969年頃、今から45年も前ですから、この本に掲載された投稿者のほとんどはすでに鬼籍におられるかもしれません。

初めて読んだのは小学6年生のころ。

わけもわからず読みました。

不思議な道具の写真に目をうばわれます。

それは一升瓶に入った玄米と木の棒。

これで中の玄米をついて精米した。とありました。

??

やがてその玄米を手に入れるために、着物や子供服が交換となり、それも法律違反だからということで警官に没収され、

その没収した食料をこっそり自分のものにしたり、先生だけが疎開先で夜中に白いお米を食べていたりする投稿が

その瓶の写真に重なるように続きます。

さらに

愛犬を軍にさし出さなければならなくなって(食用に)、裏山に逃がす話。

空襲で焼け出され避難して来た弟一家の目の前で、自分たちだけご飯を食べる農家の兄一家。

疎開先で空腹のあまり、絵の上手な同級生にキャラメルの絵を描いてもらいみんなで眺める小学生たち。

広島、長崎にいた人の投稿もありました。

全身火傷をした父親を家族で介抱し、一匹のウジ虫を湧かせなかった、と結ぶ女性。

火傷も傷も何もなかったのに、数日後に突然亡くなった肉親のことを記す投稿。

どれも、その時を体験したひとのありのままの文章が続いています。

ですが、当時の私には別世界異世界の出来事にしか思えませんでした。

それでもこの時の記憶は心の中にきちんとしまわれ、長じていくにつれ少しづつ消化されていきます。

今日、ある番組で子どもに戦争をどう教えるか、という対談をしていました。

各家庭を一律に揃えてマニュアル化できることではありませんが、

たとえその時わかってもらえなくても、教えようとか教えてやろうなどと力まず、

戦争について語り手が感じている事を素直に話すことが何よりのきっかけになるのではないかと思うのです。

この本はどこにでもいる生活者たちのかけがえのない記録であり、

おそらく何年経とうとも古びることのない人間の感情の記録でもあります。

当時の編集者がその表紙の赤いバラに込めた思いを、ようやく噛みしめています。