今回は、大曲駒村編「浮世絵類考」を全編読んだ私の感想を書いてみたいと思います。

この「浮世絵類考」は、昭和16年9月発行、小島烏水・序文、大曲駒村・校訂。限定300部の和綴の稀少本で国立国会図書館所蔵。大田南畝の原撰本に近く、笹屋邦教の付録、京伝の「追考」、三馬の補記が加えられたものです。

本文を読んで感じたのは、南畝のコメントがずいぶん主観的であることです。好き嫌いがはっきりしていますし、絵師によってはバッサリ一刀両断みたいな文があって、面白く感じました。一筆斎文調は、「男女風俗、歌舞伎役者絵ともに拙き方也」で終わりです。歌舞伎堂(艶鏡)などは「役者の似顔のみ画きたれ共、甚(だ)つたなければ、半年ばかりにて行われず」です。蜀山人先生は、役者絵そのものがお好みじゃなかったようです。鈴木春信のところに、わざと、「春信一生歌舞伎役者の絵をかかずして曰く、我は大和絵師なり、何ぞ河原もの容を画くにたへんやと、其志かくの如し」と書いたことに、南畝の浮世絵観が表れていると思いました。役者絵を多く描いた勝川春章は、長々とエピソードまで書いていますけど、やや侮蔑的な書き方です。春好、春英は、横っちょに加えて、弟子で終わり。まあ、それに比べれば、写楽はましなほうでしょう。写楽の前にある国政についてのコメントは「歌舞伎役者の似顔をうつす事をよくす」で終わりです。南畝は、古い絵師については、敬意を表してかなり詳しく調べて書いていますが、同時代の若い絵師には関心がなさそうで、コメントも投げやりです。誰か若いヤツがあとで書き足せばいいんじゃないかと思ったのかもしれません。もしかすると後ろの方に挙げた絵師のコメントは、南畝自身のものではなく、人から聞いたことを書きとめただけのような気もします。それと、親しい友人の関係者には気を遣って、持ち上げて書いています。親しくしていた山東京伝(北尾政演)の師匠の北尾重政は、「近来錦絵の名手也」といった褒めようです。

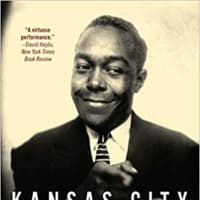

石崎融思 「大田南畝肖像」(部分)(個人蔵)

「写楽論」を展開する上で大切だと思うことは、写楽のコメントのところばかりを重箱の隅をつつくように論じていないで、まず、太田南畝という当代一流の傑物(相当風変わりで偏屈なオジサンのようです)の浮世絵観やコメントの傾向の分析から出発しないとダメだと思います。南畝と蔦屋重三郎は友人というか、南畝は蔦重には吉原でずいぶん接待されて恩義があるわけですから、写楽のことを悪く書くわけにはいきません。だから、役者絵を描いている他の絵師に比べて、非常に好意的、同情的なコメントになっていると思います。それを写楽ファンの学者や評論家は、逆に受け取っています。みなさん、「類考」はちゃんと読んでいるとは思いますが、写楽を崇め奉っているからではないでしょうか。「あまりに真を画んとて、あらぬさまにかきなせしかば、長く世に行はれず」というコメントは、簡潔に写楽の本質をついていると思います。他の絵師のコメントには、もっとそっけないものです。

それから、三馬の補記ですが、南畝の意を汲んで、抜けているところを一生懸命補っているように感じられます。筆がすべって、どうでもいいようなコメントもありますけど。京伝の「追考」は、古い浮世絵師だけ詳しく書いて、途中で投げちゃっています。京伝は、晩年(といっても40代)、考証癖が出て、偉そうな文章になっています。先日、京伝の黄表紙を三つほど読みましたが、若い頃の文章は才気と独創力に満ち溢れています。が、「追考」は、個性のない詰まらない文章でした。京伝がいちばん同時代の絵師たちを知っているはずなのに、同時代の絵師については、写楽を含め、ノーコメントなのはどうしてなのでしょうか。三馬が補記を書いたいろいろな絵師の名を見ると、京伝が採り上げた絵師とダブっていないので、もしかすると南畝が三馬と京伝の二人に「類考」の補足を依頼して、割り当てを決めたのかもしれません。

三馬は南畝を敬愛していたためか、この頃(文政年間の初めで、三馬はすでにベストセラー作家になっています)、忙しい上に病気がちだったのに、「類考」の補記を引き受けたのだと思います。この執筆も自ら買って出たのではないでしょうか。人に聞いたり、自分で調べたりして、几帳面に書いています。大先輩二人(京伝は死んだが、南畝は生存中)のあとに書き継ぐわけですから、いい加減に書くはずがない。「類考」は私家版で、写本で普及し始めたようですが、いつ出版されて世に出回るかも分からないし、まともな本ですから、三馬だってインチキなことは書けない。三馬が町の風説を信じ込んで、検証もせずに適当に書いたみたいことを言う学者がいますが(雑誌「太陽」の写楽特集号に由良哲次の文章がある)、そんなことはないと思います。写楽に関する三馬のコメントの「号東周斎、江戸八丁堀ニ住ス、僅ニ半年余行ハルルノミ」は、三馬が確かだと思ったことを書いたはずです。

写楽が登場した寛政6年、三馬は18歳、黄表紙の処女作を書いた頃のようです。父が版木師で、地本問屋に奉公に出された三馬は、出版業界のことは身をもって体験していた。三馬は、自分が扱っている本の売れっ子作家のようにいつか自分もなりたいと志していた人で、若い頃から、草双紙や浮世絵のことは、裏情報も含め、かなりよく知っていたはずです。同業人の知り合いも多かったと思う。写楽の正体も本当は知っていた可能性もあります。写楽に関しては、正体を明かしてはならない事情があって、関係者には緘口令がしかれていたのかもしれません。だから、三馬は、漠然と住んでいる場所だけ「江戸八丁堀」と書いた。東周斎の誤字は、「類考」を写した人が間違えたのかもしれません。

三馬は、享和2年(1802年)発行の黄表紙「稗史億説年代記(くさぞうしこじつけねんだいき)」(三馬の自作自画)の巻頭「倭画巧名盡(やまとえのなづくし)」に古今の浮世絵師の流派別分布図を載せ(拙宅の書庫に有朋堂文庫「黄表紙十種」があり、そこに載っていたので見てみました)、孤島に写楽の名を記しているほどで、写楽を知っていたことは間違いありません。三馬がこの黄表紙を書いた享和2年は、山東京伝が「追考」を書き上げたのと同じ年で、写楽が消えたと言われる寛政7年(1795年)正月から約7年後のものです。

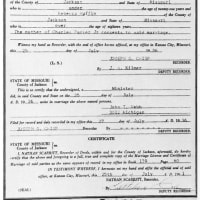

「倭画巧名盡(やまとえのなづくし)」の下段の図

「寫樂」(旧字)の島は、真ん中の大きな島(昔の絵師たち)の右側に離れてあります。孤島なのは流派に属せず、独立して一家を成した絵師だということです。タイトルの下に、歌麿と北斎の島もあり、同じく孤島になっています。これで、三馬は、写楽のことを歌麿や北斎と同等の絵師として認めていたことが分かります。

この「浮世絵類考」は、昭和16年9月発行、小島烏水・序文、大曲駒村・校訂。限定300部の和綴の稀少本で国立国会図書館所蔵。大田南畝の原撰本に近く、笹屋邦教の付録、京伝の「追考」、三馬の補記が加えられたものです。

本文を読んで感じたのは、南畝のコメントがずいぶん主観的であることです。好き嫌いがはっきりしていますし、絵師によってはバッサリ一刀両断みたいな文があって、面白く感じました。一筆斎文調は、「男女風俗、歌舞伎役者絵ともに拙き方也」で終わりです。歌舞伎堂(艶鏡)などは「役者の似顔のみ画きたれ共、甚(だ)つたなければ、半年ばかりにて行われず」です。蜀山人先生は、役者絵そのものがお好みじゃなかったようです。鈴木春信のところに、わざと、「春信一生歌舞伎役者の絵をかかずして曰く、我は大和絵師なり、何ぞ河原もの容を画くにたへんやと、其志かくの如し」と書いたことに、南畝の浮世絵観が表れていると思いました。役者絵を多く描いた勝川春章は、長々とエピソードまで書いていますけど、やや侮蔑的な書き方です。春好、春英は、横っちょに加えて、弟子で終わり。まあ、それに比べれば、写楽はましなほうでしょう。写楽の前にある国政についてのコメントは「歌舞伎役者の似顔をうつす事をよくす」で終わりです。南畝は、古い絵師については、敬意を表してかなり詳しく調べて書いていますが、同時代の若い絵師には関心がなさそうで、コメントも投げやりです。誰か若いヤツがあとで書き足せばいいんじゃないかと思ったのかもしれません。もしかすると後ろの方に挙げた絵師のコメントは、南畝自身のものではなく、人から聞いたことを書きとめただけのような気もします。それと、親しい友人の関係者には気を遣って、持ち上げて書いています。親しくしていた山東京伝(北尾政演)の師匠の北尾重政は、「近来錦絵の名手也」といった褒めようです。

石崎融思 「大田南畝肖像」(部分)(個人蔵)

「写楽論」を展開する上で大切だと思うことは、写楽のコメントのところばかりを重箱の隅をつつくように論じていないで、まず、太田南畝という当代一流の傑物(相当風変わりで偏屈なオジサンのようです)の浮世絵観やコメントの傾向の分析から出発しないとダメだと思います。南畝と蔦屋重三郎は友人というか、南畝は蔦重には吉原でずいぶん接待されて恩義があるわけですから、写楽のことを悪く書くわけにはいきません。だから、役者絵を描いている他の絵師に比べて、非常に好意的、同情的なコメントになっていると思います。それを写楽ファンの学者や評論家は、逆に受け取っています。みなさん、「類考」はちゃんと読んでいるとは思いますが、写楽を崇め奉っているからではないでしょうか。「あまりに真を画んとて、あらぬさまにかきなせしかば、長く世に行はれず」というコメントは、簡潔に写楽の本質をついていると思います。他の絵師のコメントには、もっとそっけないものです。

それから、三馬の補記ですが、南畝の意を汲んで、抜けているところを一生懸命補っているように感じられます。筆がすべって、どうでもいいようなコメントもありますけど。京伝の「追考」は、古い浮世絵師だけ詳しく書いて、途中で投げちゃっています。京伝は、晩年(といっても40代)、考証癖が出て、偉そうな文章になっています。先日、京伝の黄表紙を三つほど読みましたが、若い頃の文章は才気と独創力に満ち溢れています。が、「追考」は、個性のない詰まらない文章でした。京伝がいちばん同時代の絵師たちを知っているはずなのに、同時代の絵師については、写楽を含め、ノーコメントなのはどうしてなのでしょうか。三馬が補記を書いたいろいろな絵師の名を見ると、京伝が採り上げた絵師とダブっていないので、もしかすると南畝が三馬と京伝の二人に「類考」の補足を依頼して、割り当てを決めたのかもしれません。

三馬は南畝を敬愛していたためか、この頃(文政年間の初めで、三馬はすでにベストセラー作家になっています)、忙しい上に病気がちだったのに、「類考」の補記を引き受けたのだと思います。この執筆も自ら買って出たのではないでしょうか。人に聞いたり、自分で調べたりして、几帳面に書いています。大先輩二人(京伝は死んだが、南畝は生存中)のあとに書き継ぐわけですから、いい加減に書くはずがない。「類考」は私家版で、写本で普及し始めたようですが、いつ出版されて世に出回るかも分からないし、まともな本ですから、三馬だってインチキなことは書けない。三馬が町の風説を信じ込んで、検証もせずに適当に書いたみたいことを言う学者がいますが(雑誌「太陽」の写楽特集号に由良哲次の文章がある)、そんなことはないと思います。写楽に関する三馬のコメントの「号東周斎、江戸八丁堀ニ住ス、僅ニ半年余行ハルルノミ」は、三馬が確かだと思ったことを書いたはずです。

写楽が登場した寛政6年、三馬は18歳、黄表紙の処女作を書いた頃のようです。父が版木師で、地本問屋に奉公に出された三馬は、出版業界のことは身をもって体験していた。三馬は、自分が扱っている本の売れっ子作家のようにいつか自分もなりたいと志していた人で、若い頃から、草双紙や浮世絵のことは、裏情報も含め、かなりよく知っていたはずです。同業人の知り合いも多かったと思う。写楽の正体も本当は知っていた可能性もあります。写楽に関しては、正体を明かしてはならない事情があって、関係者には緘口令がしかれていたのかもしれません。だから、三馬は、漠然と住んでいる場所だけ「江戸八丁堀」と書いた。東周斎の誤字は、「類考」を写した人が間違えたのかもしれません。

三馬は、享和2年(1802年)発行の黄表紙「稗史億説年代記(くさぞうしこじつけねんだいき)」(三馬の自作自画)の巻頭「倭画巧名盡(やまとえのなづくし)」に古今の浮世絵師の流派別分布図を載せ(拙宅の書庫に有朋堂文庫「黄表紙十種」があり、そこに載っていたので見てみました)、孤島に写楽の名を記しているほどで、写楽を知っていたことは間違いありません。三馬がこの黄表紙を書いた享和2年は、山東京伝が「追考」を書き上げたのと同じ年で、写楽が消えたと言われる寛政7年(1795年)正月から約7年後のものです。

「倭画巧名盡(やまとえのなづくし)」の下段の図

「寫樂」(旧字)の島は、真ん中の大きな島(昔の絵師たち)の右側に離れてあります。孤島なのは流派に属せず、独立して一家を成した絵師だということです。タイトルの下に、歌麿と北斎の島もあり、同じく孤島になっています。これで、三馬は、写楽のことを歌麿や北斎と同等の絵師として認めていたことが分かります。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます