上に掲げた二枚の絵は、どちらも写楽の「市川鰕蔵の竹村定之進」ですが、左側は現在シカゴ美術館が所蔵している作品、右側は現在ハーバード大学が所蔵している作品です。二つを見比べてみるとすぐにお分かりになると思いますが、着物の色が違います。右の絵の着物は柿色ですが、左は黄色です。変色したわけではないそうです。

これは異版と言って、摺る時期が違っていたため、使う染料を変えてしまった結果、起ったことだそうです。この時代の手作業の多色摺りの版画では、一日に多くて二百枚仕上げたと言われていますが、数日後か数週間後か数ヶ月後かは分かりませんが、時期を隔てて再版した時には、仕上がりが違ってしまうことがよくあったそうです。

それにしても、柿色と黄色の色違いはどうしたことなのでしょうか。

摺り師が初版の時と違う人に変わって、サンプルがなくて分からないまま、色を変えてしまったのか。再版の時には写楽が立ち会わずに、色の指定をしなかったのか。写楽があえて違う色に変えたのか。柿色が初版で、黄色が再版なのか、あるいはその逆だったのか。

なにもかも分からないのです。

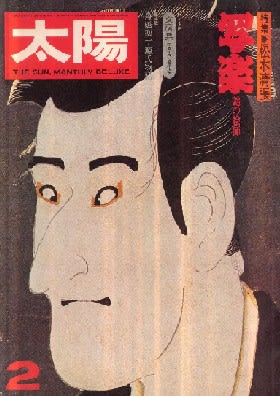

雑誌「太陽」(昭和50年2月号 平凡社)の「写楽」特集号の座談会で、美術評論家の瀬木慎一が、写楽の絵の140何枚のうち5分の1くらいに異版があって、その数の多さを指摘し、「鰕蔵の竹村定之進」は柿色の方が多く、役柄から言っても柿色でなければいけないと述べています。そして、演劇評論家の戸板康二は、柿色が団十郎の家の色だから当然だと言っていますが、歌舞伎の名門にはその家独特の色があることを私は初めて知りました。

団十郎家にゆかりのある柿色が正しい版だとして、なぜ山吹色の版が摺られたのか、また、どちらが初版で、再版はいつごろ摺られたのか。

これについては、はっきりしないままでした。もしかすると、初版は黄色で摺ってしまい、あとで団十郎家の色は柿色だと分かって、あるいはクレームがついて、再版で柿色のものに摺り直したのではないでしょうか。これは、あくまでも私の推測です。初版は柿色で摺って、再版で黄色に変えるというのは、どうも不自然な気がします。瀬木慎一は版木が残っていて、ずっとあとになって(天保期の終わりに写楽の絵が再評価?されたと言っていますが)、再版したのではないかと述べています。しかし、そんなことはあり得ないと思います。現代の出版社でもあるまいし、版木が残っているわけがない。版木というのは、削り直して、再利用するものだからです。どうも瀬木慎一という美術評論家は、思いつきをすぐ口にしたり、確証もないことを文章にするので、信用できないと私は思っています。それは、ともかく、分かることは、写楽の第1期(寛政6年5月)の大判の大首絵(28種)に異版が多く、第1期の絵はたくさん摺られたということだけのようです。

とくに「鰕蔵の竹村定之進」は当代一の名優の絵でもあり、おそらくいちばん多く摺られ、また売れ行きも良かったのではないでしょうか。この絵は世界中に20数枚現存すると言われ、写楽の絵ではいちばん多く残っているそうです。持ち主がこの立派な名優の絵を大切に保管していたこともあるでしょうが、たくさん摺られたことは間違いないと思います。

では、何枚くらいなのでしょうか。1000枚以上なのか、2、300枚なのか、それとももっと少ないのか。これもはっきりしません。

第1期の写楽の大判の大首絵はどれも、背景が黒雲母摺(くろきらずり)と言って、雲母(うんも=光るので「きら」、「きらら」とも言い、六角板状の結晶をなす珪酸塩鉱物で、花崗岩などに含まれる)の粉に糊か膠(にかわ=当時の接着剤)を混ぜ、擦りつけた(あるいは塗りつけた)豪華版でした。今、絵を見ると、雲母が剥げて光沢が消えてしまっていますが、新品は、キラキラと黒光りして鏡のようだったそうです。

写楽の大首絵は、人物の衣裳の色も模様もシンプルです。墨と肌の色を除くと、使っている色は2色ないし3色で、これは黒光りする背景に合わせて考えた配色だったと思います。その点、摺りやすかったのではないでしょうか。また、描線も少なく、模様も細かくないので、版木も彫りやすかったのではないかと思います。写楽の絵が出る三年ほど前に同じ版元の蔦屋から出された歌麿の美人の大首絵は、髪の毛や着物の柄もずっと細密で、手間がかかったと思います。写楽の大首絵は意外と制作工程がスムーズだったのではないでしょうか。そうでないと、同時期に約三十種類も一気に発行することなどできません。

大判で黒雲母摺というのは、費用がかかったと思いますが、材料の雲母が、どれほど高いものなのか、また、一枚あたりの原価がどのくらいかかり、普通の大判の地潰し(背景を単色で塗りつぶすように摺ること)に比べて、どのくらい高くつくのか。これも私にはまったく分かりません。ただ、写楽の大首絵は背景が黒光りし、人物も引き立って見えるので、豪華に見えたことは確かだと思います。

「鰕蔵の竹村定之進」は、1枚いくらで売ったのでしょうか。1枚ずつのバラ売りだったのか、それとも他の絵とセットにして3枚とか5枚とかまとめて、箱入りにでもして売ったのでしょうか。版元は蔦屋ですが、第1期の写楽の大首絵(現存するの絵の種類は28点)は、かなり高い値段で売ったのではないかと思います。第1弾・約30枚の大首絵は十分採算が取れて、儲かったのだと思います。それでなければ、第2弾、第3弾と出すわけがないと思います。