先日の「奈良町にぎわいの家」のお茶室の話の続きです。

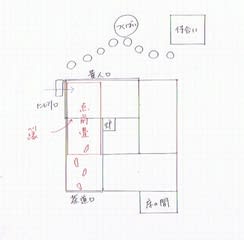

下手な手書きですが、お茶室の間取りです。

(すみません、真ん中の半畳に入っている縦のラインは無視してください)

炉の位置からして、亭主がお点前をする「点前畳」は赤で囲ったところです。

躙り口(にじりぐち)から席入りされたお客様は、

その点前畳を踏み込んで客畳に向かうことになります。

席入りが終わってお客が着座されてからお点前が始まるにしても、

変ですよね。これが妙な点一つ目です。

2つ目は、点前畳が2枚の畳にわたっていること。

つまり亭主が座る畳と道具を置く畳が、縁(へり)で分かれています。

これは「腹切り畳」と言われて、忌み嫌われることです。

お客から見て、床の間が下座にあるのは、

「下座床(げざどこ・しもざどこ)と呼ばれて、

他にも例のあることですので問題ありません。

ここまでは、お茶を学んでいる人には簡単だったかも。

あと、私が知らなかったこととしては、

この四畳半の畳の敷き方自体が、タブーだということ。

畳を「卍(まんじ)」に敷くのは、

「切腹の間」として避けられるべきそうなんです。

この点でも、このお茶室は妙ですよね。

講師の増田明彦先生は、

卍に敷かれていることは半畳ずつずらして

上の右図のように敷き直せばいいことだけれど、

点前畳と躙り口の位置関係については

なぜ、そうしたのか理由がわからないということでした。

ただ、玄関から入って二つ目の座敷にも炉が切ってありましたので

通常のお茶会はこちらを使っていたのではないかということでした。

お茶室の(待合に面した)右の壁に

躙り口を作れば、妙なことにはならなかったでしょうに、

なぜ、こういう造りにされたのか。

実際にお茶室で庭を拝見しながらに

待合から蹲(つくばい)、そして躙り口(にじりぐち)という

流れで歩いてもらうことでお庭を楽しんでもらいたかった?

とも考えてみましたが、実際のところは謎のままです。

ところで、卍の敷き方の話の中で余談として教えていただいたのは、

「床差し(とこざし)」という言葉でした。

床の間の前の畳は、通常「貴人畳」といって、

床の間と畳の縁(へり)が並行になるように敷かれます。

(こんな感じですね)

「床差し」とは、床に縁(へり)が差すように敷かれることだそうです。

この敷き方も基本的には避けられるそうです。

床差しになっている敷き方の例はこちら。

↓

しかし、増田先生によれば、「床差し」と「卍」、

どちらがより避けなければならないことかといえば「卍」だそうで、

そのために床差しになるのはやむを得ないことだし、

最近では気にされることが少なくなってきたというお話でした。

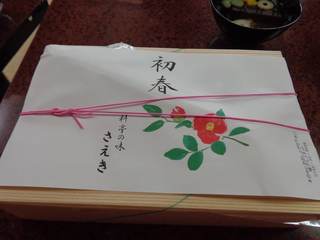

さてさて、「奈良町にぎわいの家」の別の座敷の床の間。

お気づきでしょうか。

床柱が、二月堂のお水取りで使われたと思われる

だったん松明竹です。

そして、東大寺開山堂の椿「糊こぼし」。

奈良では、今日から修二会が始まりました。

いよいよ、春ですね。

(S・K)