クレオ中央大阪の和室をお借りしての初釜を

1月27日に無事に終えました。

ご参加いただいた皆様には、ありがとうございました。

今年は長板を使ってのお席です。

水指や建水などのお道具は「オランダ皆具」をお借りしました。

2席目のお客様から「オランダって?」というご質問がありましたが、

よく存じ上げないままでしたので、ググってみて、

お茶道具屋さんのブログに次のような記述を見つけました。

↓

成穂会の初釜といえば、主菓子はン十年も、

「福寿草」(鶴屋八幡御製)です。

黄身餡の上品な甘みが何ともいえません。

お干菓子は、クレオ中央大阪に近い、

四天王寺さんの参道沿いにある河藤さんの御製です。

御菓子司 河藤は特にお干菓子で有名です。

一席目。

二席目。

(さて、どこが違うでしょう?)

お食事は今年も奈良の料亭「さえき」のお弁当です。

本店では茶懐石を作っていらっしゃるだけあって、

絶妙な味付けに感嘆の声が出ました。

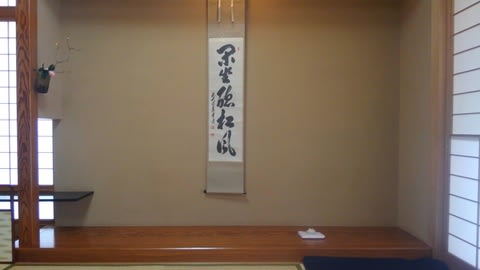

お茶席の床の間は

昨年の映画「日々是好日」から「日々」。

写真に撮り忘れましたが、お薄席の主茶碗は「好日」を使いました。

もうすぐ節分ということで、お香合はお福さん。

中には、お香ではなくて、

昨年の今宮戎のお献茶祭の福引で当選されたK村さんの、

金の恵比寿さんと大黒さんです。

皆さんにも「福のおすそ分け」ということでした。

食事席の床の間は

久しぶりに、私たちが自前で購入したお軸「和敬清寂」を掛けました。

「和敬清寂」とは、「世界大百科辞典」によれば

茶道の理念をあらわした言葉。江戸時代中期の茶書によると,和敬清寂の語を唱えたのは村田珠光であるとされるが(《珠光問答》ほか),その根拠は薄弱で,伝説にすぎないであろう。むしろ,仏典にみえる〈和敬〉〈静(清)寂〉の語を転用し,江戸時代初期から広く使われだした言葉と思われる。和は亭主と客が和合し,茶会において一座建立が果たされることを指し,互いの思いやりが敬という理念に表されている。清は心の清らかさと同時に袱紗(ふくさ)さばきに象徴される清めの意識にも通ずる茶道の心であり,寂は閑寂枯淡の美ともいうべきわび茶の美意識を示して心静かな姿を意味している。

とありますが、要は

清く整えられたお席で、

お客様と亭主がお互いに心を開き、敬い合いながら

ともにお茶を楽しみたいものですね。

と解釈しております。

床の間のお飾りは、着付けグループの

K林さんとO田さんが毎年、買い集めていらっしゃるという

ちりめん作家さんの干支をお借りしました。

2頭並んで、かわいらしい。

そしてお花。

今年は、小さなかわいいお客様や、

以前のお稽古仲間だったI江さんのお母様とそのご友人という

新しいお客様もお迎えして、とても賑やかな初釜となりました。

近々、3月3日のお雛祭りの日にも、

同じクレオ大阪中央でお茶会を催す予定です。

また、新しい「一期一会」があることを楽しみにしています。

(S・K)