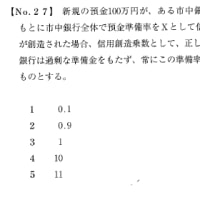

いわゆる「黄金律の定理」に関する問題で、消費と投資(と減価償却)のバランスが論点です。

数式を用いると難しいのです。言葉でわかりやすくと思ってもけっこうたいへんです。

これから成長する経済は投資が必要ですが、成熟した社会はさほど投資も不要です。

これに技術水準を含めるとよりリアルな経済成長理論になります。

1) ソローの経済成長モデルにおいて定常状態がどのように決まるか説明せよ。

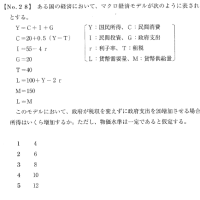

Y=F(K,L) Y:国内総生産、K:資本、L:労働

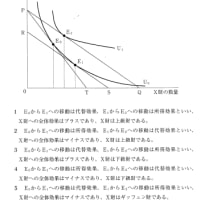

両辺をLで割ると、 Y/L=F(K/L, L/L) → y = f(k) y: 一人当たり国内総生産、k: 一人あたり資本

yは一人当たり国民所得でもあるので、貯蓄率をsとすると、投資(資本の増加)=貯蓄=sy となる。

また、減価償却率をσとすると、減価償却(資本の減少)=σk となる。

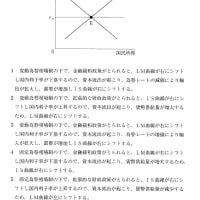

y=f(k) において限界生産物逓減を想定すれば、

⊿k(一人当たり資本の増減)=0のとき、yは定常状態となり、

経済成長率は人口増加率のみに依存する。

2)黄金律とはなにか説明せよ。また,現実の資本ストックの水準が黄金律未満の場合,どのような政策が(長期的には)望ましいか説明せよ。

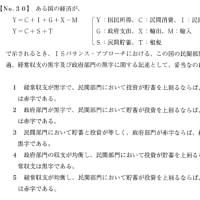

資本収益率(利子率)=経済成長率 の状態を黄金律という。このとき、消費が最大化する。

定常状態において、i = sy = σk である。また、y = c + i であるから、c = y - i = f(k) - σk となる。

(一人あたり)資本ストックkが黄金律未満の場合、f(k)>σkであるから、限界生産物逓減のもと、f(k)=σkとなる点までkを増加させると消費が最大化する。資本ストックを増加させるには下記のような政策が考えられる。

・低金利政策→投資増大 ・外資導入 ・政府による投資(援助)

3)財政赤字はどのような意味で問題か説明せよ。

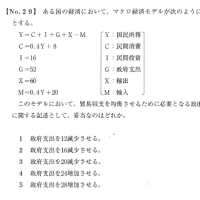

財政赤字は政府支出が税収を上回り、政府債務が増大している状態をいう。過度な財政赤字→政府債務増大は持続不可能である。

政府債務圧縮の手段は、政府支出削減・増税・インフレが考えられるが、いずれも将来世代への負担を強いることになる。

政府支出削減→需要・雇用機会の減少、増税→勤労意欲の減少、インフレ→資産の目減りによる消費意欲の減少。

また、金融市場における公債の増加は、政府判断・財政政策が金利水準等にあたえる影響を大きくし、市場の自由度を低下させる可能性がある。

自由主義・資本主義における政府の役割を定義し、市場にゆだねるべきものは市場にゆだね、適正な税率・税収のもとで、過度な税制赤字・公的債務を抱えない財政運営がおこなわれるべきである。

また、民間債権=政府債務+対外債権 の見地からも政府債務の適正水準について議論がなされるべきであろう。

----------------------------------------------------------------------------

経済学・統計学・数学 オンライン指導いたします。

詳しくはこちらをご参照ください。

https://blog.goo.ne.jp/scm123/e/745ef0930cfd8347f772a1f10c02a565

-------------------------------------------------------------------------------

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます