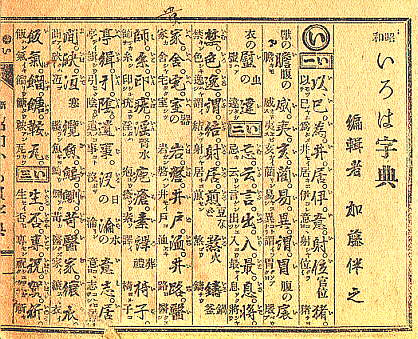

・百万遍の古本市で購入したものをちらり。『初心仮名遣』(元禄四年刊)。

・いわゆる仮名遣書ですが、当時としては異端のもののようです。意味で分類してしまう。しかも「家名・簡(看)板」なんていう分類も。仮名遣書は、和歌(俳諧も?)のためのものと思っているからでしょうか、そういう分類があることの意味がちょっと分からないんです。

・もちろん、看板はよく目にするもので、なかには和歌に詠みうる単語などもあるかもしれない。だから、看板での表記に引きずられないように、という配慮なのかな。

・『庭訓往来』。ただし、楷書本です。手習教科書もかねて、行書体で大きく書かれたものがおびただしく出版されましたが、これはちょっと珍しいかも。それだけに何のためにそんなものが刊行されたのか、興味深く思います。

・さらに、朱で対校がなされた部分がある。天正山陽光院誠仁親王書写本が、その原本のよう。「天正本奥書/此一冊者、依知恩院附第九花所●染禿筆龍写本不審写?雖為繁多/且今添削且以作本加校合者也。併●後覧?嘲哢耳比興々々/

天正十四年季中陽●●●●末葉●●親王」。

・いわゆる仮名遣書ですが、当時としては異端のもののようです。意味で分類してしまう。しかも「家名・簡(看)板」なんていう分類も。仮名遣書は、和歌(俳諧も?)のためのものと思っているからでしょうか、そういう分類があることの意味がちょっと分からないんです。

・もちろん、看板はよく目にするもので、なかには和歌に詠みうる単語などもあるかもしれない。だから、看板での表記に引きずられないように、という配慮なのかな。

・『庭訓往来』。ただし、楷書本です。手習教科書もかねて、行書体で大きく書かれたものがおびただしく出版されましたが、これはちょっと珍しいかも。それだけに何のためにそんなものが刊行されたのか、興味深く思います。

・さらに、朱で対校がなされた部分がある。天正山陽光院誠仁親王書写本が、その原本のよう。「天正本奥書/此一冊者、依知恩院附第九花所●染禿筆龍写本不審写?雖為繁多/且今添削且以作本加校合者也。併●後覧?嘲哢耳比興々々/

天正十四年季中陽●●●●末葉●●親王」。