大阪唯一の神宮、水無瀬神宮は、阪急電鉄京都線の水無瀬駅近く、三島郡島本町にあり、

後鳥羽天皇(第82代天皇)、土御門天皇(第83代)、順徳天皇(第84代)の親子3人が祀られ

ています。

江戸時代まで仏式で祀られていましたが、明治時代に神式に改められ、水無瀨宮に改称し、

それぞれ承久の乱により流刑され崩御した土御門天皇、順徳天皇の神霊を配流地から迎えて

合祀したとあります。その後、昭和14年(1939年)に官幣大社に列格し、水無瀬神宮と改称

されたのだそうです。 昨日、12月7日には例祭が行われました。

本殿 (いずれも 山崎観光HPより)

後鳥羽天皇はじめ、この親子3代にわたる天皇は、鎌倉幕府に反発し、倒幕を企て、「承久

の乱」(1221年)を起こしますが、時の執権 北条義時に敗れ、それぞれ隠岐、佐渡、土佐に

流されてその地で崩御した天皇たちです。

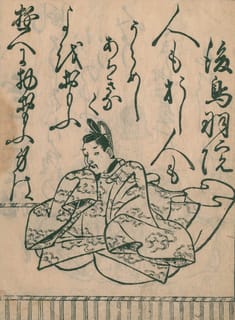

後鳥羽院

(ネット画像より)

(ネット画像より)

それからおよそ100年が経ち、再び武家から朝廷に政権を取り戻すため、後醍醐天皇が立ち

上がり、新田義貞、らの寝返りもあり ここに鎌倉幕府は滅びる(1336年)こととなるのです。

いわゆる「建武の中興(新政)」に至るわけですが、これまで当ブログに、「後醍醐

天皇」(ブログ2015.9.28)、「児島高徳」(2016.3.5)、「吉野神宮大祭」(2017.9.26)

の関連記事をアップしていました。 そして5年前に、この水無瀬にゆかりが深い「楠公祭」

(2014.5.22)を記事アップしているのですが、100年を経てなおこの水無瀬が舞台となる

縁を改めて感じているのです。

河内の武士 楠正成が、決死の覚悟で兵庫へ向かって出陣する途中、「桜井の駅」(今の

水無瀬駅付近)で、御子の正行(まさつら)に後事を託して別れをする、太平記に出てくる、

あの有名な “桜井の分かれ” があったところなんですね。『 ♪青葉繁れる桜井の~』、

の唱歌はもうあまり歌われないですね。

4年前のブログ記事「後醍醐天皇」の最後の感想を、もう一度ここにコピペしました。

『いつの世も、権力を求めての争いは、その形は違え、世界中どこも同じ構造を繰り返して

いるのですね。そして、その根源には、権欲、財欲に対する人間の本質があり、時代の流れ

と共に 手段、構図は変わっていますが、つまるところは同じで、如何に租税を確保するか

なんですね。 ごく最近の政治の世界でも、政権奪還騒動で混乱をきたしましたが、ちょうど、

建武の中興を成し遂げた 時代背景の読みは正しかったが、それを樹立したあかつきの 新政

の焦りの禍と、新組織体の基盤の脆弱さなどから長期政権は望めないのでした。

今や、盤石の基盤を誇る政権は、留まるところを知らないほどの勢いで新政が繰り広げられ

ていますが、急ぐあまり消化不良とならないことを願うばかりです。』

三島郡島本町の水無瀬は、付近にサントリー、アサヒなどの醸造所があり、大山崎、天王山

トンネルなどで知られる、名水の里でも有名です。

水無瀬神宮境内には、環境庁認定「名水百選」に選ばれた「離宮の水」があるそうです。

淀川を挟んだ対岸には、樟葉パブリックがあり、以前は国際トーナメントも行われた草分け

的なゴルフ場として知られています。