一昨日、インフルワクチンを接種してきました。 昨年初めて接種した時は、窓口で無料

といわれ、あれッと思いましたが、政府の指示で突如無料になったとか。今年は、有料で

高齢者は1,500円でした。昨年の無料は何だったのか? 先ごろ、マイナンバーカード

保有者に3万円何がしかの得点を付与する・・との報道がありましたが、その後ピタッと

報道されなくなりましたが、いったいこれは、どのような趣旨の政策なのかよくわからない

のです。 新型コロナで困窮する人々への救済金支給や事業者等への支援金支給でもなく、

経済対策でもないわけで、なにゆえにマイナカードにポイントが付与されるのか? 思慮の

ない誰かのマイナカード普及のための忖度提言の何物でもないのではないか?

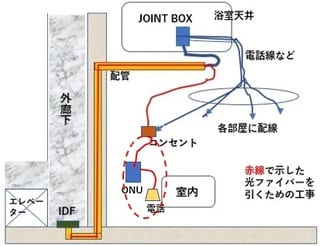

インターネット回線を、すべて光ファイバーの回線にするための工事が完了しま

した。 ここに至る道のりは結構長くかかりました。

私のところは集合住宅ですので、外線の光ケーブルはいったん地下の主配線盤に

接続され、そこから各戸に配線されるのですが、これまでは、主配線盤から各戸には

電話線(銅線)により配線されていました。 今回、この部分も光ファイバーにし

たのです。

これだけのことなんですが、最初の工事が、8/4で、このとき戸内の配管不良で

工事不可となりました。その後、検討したりして配管工事をしたのが10/28でした。

この工事の完了を前提として、再度光配線工事依頼をして、ようやく昨日(11/17)

すべて完了したというわけです。

なんと、3か月半もかかったことになるのです。光だデジタルだといっている時代

でも、それを実現するまでには、随分と時間を要することが分かりました。

今回の工事の要点は下の図の通りです。 赤い点線の部分は自分で接続しました。

平面図(前回の図と同じで、今回自分で接続した部分を追加しました。)

(赤い点線で囲った部分は自分でつなぎました。)

この家に越してきて20年余り、インターネット環境もずいぶん進化してきました。

当初は、電話回線そのものにmodem(4800b/s)を介して利用していたものが、その

後ADSLからBフレッツ(VDSL)になり、さらに今回は光配線方式(回線の媒体が光

ファイバー)になったということなんですね。 以前ならこれらの接続方式などに

興味がありましたが、今では、そんなことはどうでもよく、快適につながればよい‥

そんな感じで、仕組みの方はブラックボックス化してきました。

新しく設置されたONU

このONU がWIFIの役割も果たすので、これまで使用してきたWIFI(バファロー社製)

は不要となりました。で、このONUから電波を飛ばすために、プロバイダーの初期

設定が必要で、この部分は自分で設定しなければならないのです。

さて、もうずいぶん前のことで、認証IDは何だったか、PWは?みたいな感じで、

設定方法も簡単にしか書かれておらず、とうとうリモートサポートのお世話になり

ながら無事完了することが出来ました。 久しぶりに緊張したのか疲れてしまいま

した。

このWIFIによって、接続されているのは、PC×3、スマホ×2、Fire TV Stick、

タブレット×1、AIスピーカ×1、プリンター×1、カメラ×1でいつの間にかたく

さん繋がっています。

それで、どのくらい速くなったか? ちょっと早くなったかなぁ~!

Dalida, Alain Delon - Paroles, paroles

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より) (ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(ネット画像より)

(

( (

(

(ネットより)

(ネットより)  (ネットより)

(ネットより)

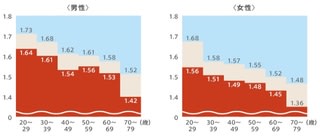

(厚労省患者調査より)

(厚労省患者調査より)