古事記のヤマトタケルはとても魅力的な物語だが、世界中の神話が持つ英雄譚なのだろう。日本神話の中でもオオナムジ(大国主)がスサノオの与える試練を経て、スセリヒメを得る話ともちょっと似ている。

ヤマトタケルにいくつかのイメージがあるのは、いくつかの話が統合されてできた物語の所為だが、女装したり、叔母のヤマトヒメに父親が俺に辛く当たる、などと愚痴ったりするのは、可憐な少年を思わせる。その前に兄貴を引きちぎって殺すのは、狂暴すぎる。さらにイズモタケルを討つ話は、友達になったフリをし、剣をすり替える等狡猾、ズル過ぎる。もっとも佐伯真一「戦場の精神史」によれば、古来戦いは勝つためには何をしてもいいのが普通、というから、勝ったヒーローは狡くてもいいのかもしれない。征西・東征譚は、倭王武(雄略)の上表文を思わせる。ミヤズヒメやオトタチバナヒメとは素敵な男性を演じ、「新治筑波を過ぎて幾夜か寝つる」との老人とのやり取りは、教養ある良き主人だ。伊吹の神を素手で殺すと言挙げする傲慢な男。そして傲慢さの報いとしての死、故郷を思う哀切さ。葬られてもなお白鳥になって飛んでいく魂。ここ以外、天皇もしくは準じる皇族たちは死んで葬られてお終い、なのではないだろうか。何故ヤマトタケルの魂は飛翔するのか。天皇やそれに準ずる人々の死は、何歳でいついつに死んだ。墓はどこそこにあり、としかない。ほかに例があるのだろうか。

伊吹山 西の方から

伊吹山 西の方から

ヤマトタケルは伊吹の神に敗れて病になって死んだ。ろくに装備を持たずに冬山登山をしたように見えるが、伊吹辺りの勢力との戦いに敗れたということだろうか。尾張のミヤズヒメのところへ帰るつもりで東へ出て、体力が持たないと最期は大和に向かおうとしたのか。

三重県立総合博物館の展示パネルに加筆

三重県立総合博物館の展示パネルに加筆

古事記に出てくる地名は玉倉部清水・当芸野・杖衝坂・尾津の崎・三重の村、そして能褒野だ。

玉倉部は壬申の乱でも出てくる地名のようである、不破の近くか。ヤマトタケルの脚がたぎたぎしくなったところで当芸野(たぎの)というとあり、岐阜県養老町だそうだ。杖衝坂は不明、養老山地のどこかだろうか。尾津の崎は三重県桑名市、江戸時代の東海道は桑名から宮まで七里の渡しがあった。ヤマトタケルの舟を使うつもりだったか。現代の三重郡は三重県の西側だいぶ鈴鹿山地寄りだが、古代はどうだろう。能褒野は亀山市になる。鈴鹿山地への登り口だろうか。

尾津の崎から尾張に向かわず伊賀を通って大和に向かう道筋だろうか。

亀山市能褒野王塚古墳はヤマトタケルの墓と宮内庁が管理している古墳だ。あたりにはほかにいくつかの古墳がある。能褒野王塚古墳は4世紀の古墳だが、他の古墳はもっと時代が下るようだ。

ヤマトタケルの墓と称するものは他にもある。白鳥の飛び立ち、また舞い降りたところに白鳥陵と呼ばれる古墳がある。

大阪の河内、奈良の御所、そして名古屋の熱田神宮の近くにもある。神話の中のヒーローの奥つ城を求めても仕方のない所であるが。

能褒野王塚古墳所在地の亀山市歴史博物館にいくつか解説があった。

復元された伊勢道

復元された伊勢道

瓦ぶきはなく、茅葺であったか、屋根が二重になっているように見える (いつきのみや体験館)

瓦ぶきはなく、茅葺であったか、屋根が二重になっているように見える (いつきのみや体験館) 群行時には斎宮はこのような輿に乗ったのだろうか(いつきのみや体験館)

群行時には斎宮はこのような輿に乗ったのだろうか(いつきのみや体験館)

もともと観光客が多い所ではあるのだが、復興白鳳伽藍とやらが立ち並ぶと、境内そのものが些かうるさいようなおちつきのなさがあるような。

もともと観光客が多い所ではあるのだが、復興白鳳伽藍とやらが立ち並ぶと、境内そのものが些かうるさいようなおちつきのなさがあるような。

南門前の道が街道っぽい。

南門前の道が街道っぽい。 門から天平の甍金堂を望む

門から天平の甍金堂を望む これも金堂

これも金堂 軒瓦に唐招提寺の文字、こちらの建物は新しいのだろう

軒瓦に唐招提寺の文字、こちらの建物は新しいのだろう 境内図

境内図 鑑真の墓

鑑真の墓 日野の法界寺

日野の法界寺

東大寺南大門の説明版

東大寺南大門の説明版

中央の唐破風が東照宮めいてそぐわない感じがする。

中央の唐破風が東照宮めいてそぐわない感じがする。 境内図

境内図

二月堂

二月堂 三月堂

三月堂

正面から見るとわからないが、側面からは屋根が不自然に見える。これに重源もかかわったのだろうか。

正面から見るとわからないが、側面からは屋根が不自然に見える。これに重源もかかわったのだろうか。

葛城市歴史博物館の展示パネルから

葛城市歴史博物館の展示パネルから

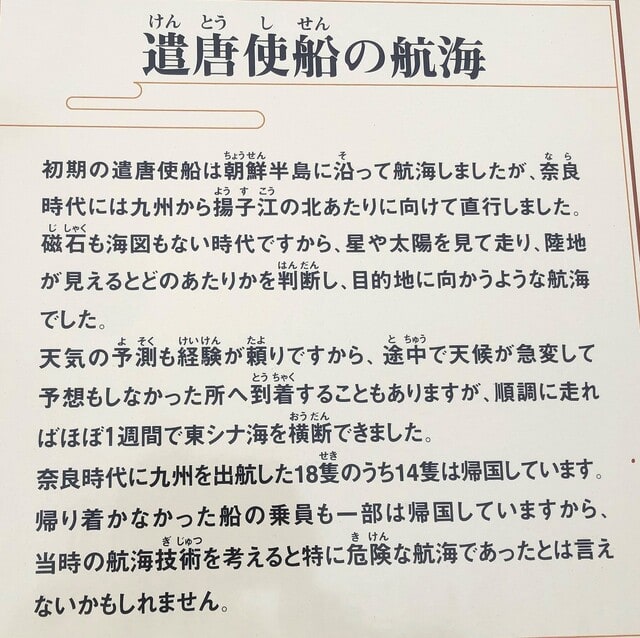

ルート図によれば、日本から渤海に行くには日本海をなんと北海道付近まで北上し、大陸沿岸を南下する海流に乗って渤海にたどり着く。これに比べれば、渤海から日本へのルートはずっと簡単だ。もちろん両国の政治情勢もあろうが、この難易差が来航、34回、派遣、13回に現れているかもしれない。こちらの航海はどの程度のバクチだったのだろうか。

ルート図によれば、日本から渤海に行くには日本海をなんと北海道付近まで北上し、大陸沿岸を南下する海流に乗って渤海にたどり着く。これに比べれば、渤海から日本へのルートはずっと簡単だ。もちろん両国の政治情勢もあろうが、この難易差が来航、34回、派遣、13回に現れているかもしれない。こちらの航海はどの程度のバクチだったのだろうか。

三重県宝塚古墳出土埴輪

三重県宝塚古墳出土埴輪

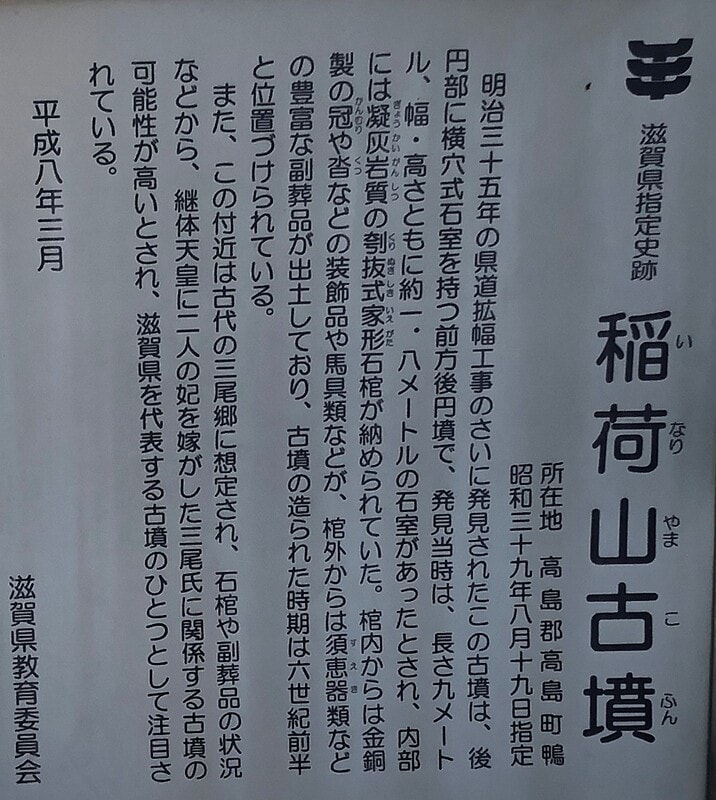

*建屋の窓からのぞくと石棺が見える

*建屋の窓からのぞくと石棺が見える *建屋建設前の状況

*建屋建設前の状況 *復元模型

*復元模型 *説明

*説明 石棺は二上山で採れる凝灰岩で、大和と河内の境から運んできたことになる。

石棺は二上山で採れる凝灰岩で、大和と河内の境から運んできたことになる。

*

*

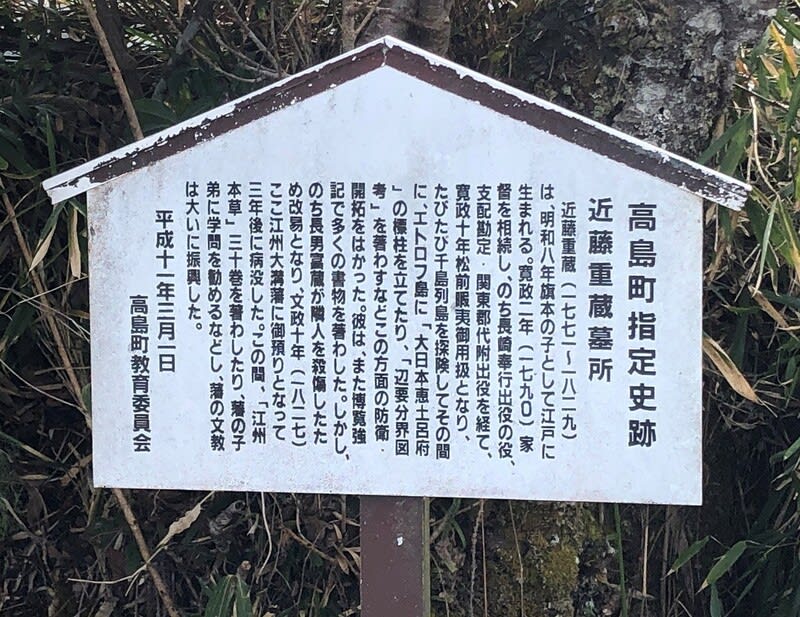

*重蔵の墓

*重蔵の墓 *墓前の案内板

*墓前の案内板 墓から琵琶湖が見える

墓から琵琶湖が見える

大溝城は信長の甥の城で縄張りしたのは明智光秀で水城だとか、琵琶湖をめぐる城ネットワークの一角とか

大溝城は信長の甥の城で縄張りしたのは明智光秀で水城だとか、琵琶湖をめぐる城ネットワークの一角とか

乙女が池

乙女が池  「勝野の鬼江」というのは武者にとっては縁起のいい名のような気がするが、乙女が池とはまた思い切って可愛い名にしたものだ。鬼江産パールよりは乙女が池パールの方が売りやすかったのだろうが、あまり恣意的な地名変更はどうだろうか。

「勝野の鬼江」というのは武者にとっては縁起のいい名のような気がするが、乙女が池とはまた思い切って可愛い名にしたものだ。鬼江産パールよりは乙女が池パールの方が売りやすかったのだろうが、あまり恣意的な地名変更はどうだろうか。 *池の南の山が三尾山

*池の南の山が三尾山 *仲麻呂の乱(ウイキペディアから)

*仲麻呂の乱(ウイキペディアから) *壬申の乱(岐阜市歴史博物館特別展「壬申の乱」図録から)

*壬申の乱(岐阜市歴史博物館特別展「壬申の乱」図録から) 三尾山を挟み、向こう側に白髭神社がある。

三尾山を挟み、向こう側に白髭神社がある。 *湖の中に立つ大鳥居

*湖の中に立つ大鳥居 *石段をあがったところに紫式部の歌碑がある。

*石段をあがったところに紫式部の歌碑がある。

高島歴史博物館展示パネルの一部。

高島歴史博物館展示パネルの一部。

*案内板

*案内板 *案内板の前から東方向 手前の道が161号線、左奥が8号線になる。

*案内板の前から東方向 手前の道が161号線、左奥が8号線になる。 勝野の鬼江(現在乙女が池という池になっている)、後ろが三尾山で壬申の乱でも戦場となっている。

勝野の鬼江(現在乙女が池という池になっている)、後ろが三尾山で壬申の乱でも戦場となっている。 *宿場らしい雰囲気がある。水路が舟川

*宿場らしい雰囲気がある。水路が舟川

年表の最初は平安時代1666年ごろとあり、清盛が息子重盛に運が開削を命じたが困難で中止したとある。ここで清盛に会うとは思ってもいなかった。さすがに兵庫の港湾のようにはいかなかったようだ。大谷刑部や河村瑞賢も考えたという。物資の集積地敦賀の荷を一気に琵琶湖を通して大津まで、確かに魅力的に見えただろう。しかし瑞賢は運河開削の困難を見て取ると西回り航路の開拓の方へ動く。航路は長いが、日本海側の荷物を一気に大阪まで運べる。これでは太刀打ちできない。江戸時代を通して何度か運河開削の願いでがあったが、反対も多く立ち消えになっていく。反対は馬借などの陸運業社だったのだろう。

年表の最初は平安時代1666年ごろとあり、清盛が息子重盛に運が開削を命じたが困難で中止したとある。ここで清盛に会うとは思ってもいなかった。さすがに兵庫の港湾のようにはいかなかったようだ。大谷刑部や河村瑞賢も考えたという。物資の集積地敦賀の荷を一気に琵琶湖を通して大津まで、確かに魅力的に見えただろう。しかし瑞賢は運河開削の困難を見て取ると西回り航路の開拓の方へ動く。航路は長いが、日本海側の荷物を一気に大阪まで運べる。これでは太刀打ちできない。江戸時代を通して何度か運河開削の願いでがあったが、反対も多く立ち消えになっていく。反対は馬借などの陸運業社だったのだろう。

資料館に加賀藩の高低差を示す測量図があった。何故加賀藩かというと湖北に飛び地を持っていた関係らしい。なかなかの高低差である。右は敦賀で左が塩津。県境の深坂峠で急激に高度が挙がっているのがわかる。それに琵琶湖面と敦賀湾の海面にもかなりの落差がある。二十八丈七尺四寸だろうか、80メートルを超える水面差を克服するには堰がいくつ要るのだろう。当然計画されてはいたと思われるが、この運河が琵琶湖側へ抜けることはなかった。

資料館に加賀藩の高低差を示す測量図があった。何故加賀藩かというと湖北に飛び地を持っていた関係らしい。なかなかの高低差である。右は敦賀で左が塩津。県境の深坂峠で急激に高度が挙がっているのがわかる。それに琵琶湖面と敦賀湾の海面にもかなりの落差がある。二十八丈七尺四寸だろうか、80メートルを超える水面差を克服するには堰がいくつ要るのだろう。当然計画されてはいたと思われるが、この運河が琵琶湖側へ抜けることはなかった。

そこを東に向かう。次の信号は左内だ。もちろん橋本左内から採った町名だ。近くに左内公園があって左内の像と墓がある。右に行けばすぐ愛宕坂、足羽山に登り口だ。道なりに足羽山の東を進む。二つ目の信号を左へ曲がる。ほどなくフェニックス通と合流する。福鉄の電車が走る通りだが、次の新木田の交差点で電車は左にそれていく。幅を狭めたフェニックス通を南下していく。100メートルほどで木田の一里塚がある。と言っても何ほどかの空き地に案内板があるだけだが、奥は世直し神社とある。

そこを東に向かう。次の信号は左内だ。もちろん橋本左内から採った町名だ。近くに左内公園があって左内の像と墓がある。右に行けばすぐ愛宕坂、足羽山に登り口だ。道なりに足羽山の東を進む。二つ目の信号を左へ曲がる。ほどなくフェニックス通と合流する。福鉄の電車が走る通りだが、次の新木田の交差点で電車は左にそれていく。幅を狭めたフェニックス通を南下していく。100メートルほどで木田の一里塚がある。と言っても何ほどかの空き地に案内板があるだけだが、奥は世直し神社とある。

松岡屋さんという呉服屋くらいからフェニックス通から分かれた道に入るが、間もなくまた合流する。その後またY 字に分かれる道を右へ入る。そのまま道なりに狐川を渡り、しばらく行くとショッピングタウンベルに突き当たる。仕方がないのでベルの裏を進む。

松岡屋さんという呉服屋くらいからフェニックス通から分かれた道に入るが、間もなくまた合流する。その後またY 字に分かれる道を右へ入る。そのまま道なりに狐川を渡り、しばらく行くとショッピングタウンベルに突き当たる。仕方がないのでベルの裏を進む。

本陣跡

本陣跡 朝むつ川に架かる朝むつ橋

朝むつ川に架かる朝むつ橋 芭蕉と西行の碑

芭蕉と西行の碑

旧北陸道はフェニックスから斜めに東へ入る道になる。

旧北陸道はフェニックスから斜めに東へ入る道になる。 間もなく浅水川で、橋に北国街道の表示がある。

間もなく浅水川で、橋に北国街道の表示がある。 鳥羽橋から南方向に続く道。

鳥羽橋から南方向に続く道。

少し変わったアジサイが咲いていた。

少し変わったアジサイが咲いていた。