柴田神社は北の庄城址にある。

祭神は柴田勝家。

祭神は柴田勝家。

如何にも武人の勝家像がある。ここは勝家が作った城の跡だ。

如何にも武人の勝家像がある。ここは勝家が作った城の跡だ。

遺構が少しと資料館もある。

遺構が少しと資料館もある。

勝家は出自は定かならぬといいながら織田家の家臣で、信長の父信秀に仕えていた。信長と弟信行の家督争いには、始め信行に与し、後に信長方に転じている。自分に逆らうものに容赦なかった信長だが、勝家を見込んだところがあったのか重用している。羽柴秀吉との比較から武辺一辺倒の荒武者で、頭が固い愚か者扱いされるきらいがあるが、城下町を作り、街道の整備にも意を用いている。突き抜けた異才であった信長のすることにもよくついて行っているし、秀吉よりは20歳近くも年長であったらしい勝家は同世代の武将たちの中ではむしろ柔軟な面もあったのではないか。

北の庄と言われ後に福井県の県都となる福井市だが、この北の庄の辺りがどんなものであったかよくわからない。

南北朝時代、越前を舞台に南朝の新田義貞、北朝の斯波高経が激しい戦いを繰り広げた。新田勢の拠点として、九頭竜川の北に石丸城があったことが知られる。義貞弟の脇屋義助の居館だったという。当然斯波方の拠点もいくつかあっただろう。太平記は7つを数えるが、場所は確定されていない。北の庄付近にも何か無かったろうか。新田義貞は灯明寺縄手で死んだ。灯明寺町というのは九頭竜川と足羽川の間だが、九頭竜川の方にうんと近い。江戸時代に義貞の兜が発見されたところとして「新田塚」もあるが、もとよりそれが義貞の兜であった可能性は低い。縄手というからには辺りは深田が広がり、馬を駆けさせられる場所は限られていただろう。

九頭竜川のもっと河口に近いところに黒丸城というのがあった。ここは斯波のものだったらしく、後に朝倉氏も支城として使った。一向一揆をにらみ、三国湊に上がる物資を九頭竜川・足羽川の水運での運搬にも関与しただろう。北の庄は古来からの北陸道が北へ向かって走り、足羽川とクロスする。水運の中継所、津のようなものかあったかもしれない。何か砦のようなものでもあったのか。

越前の戦国大名朝倉氏の本拠は一乗谷だ。

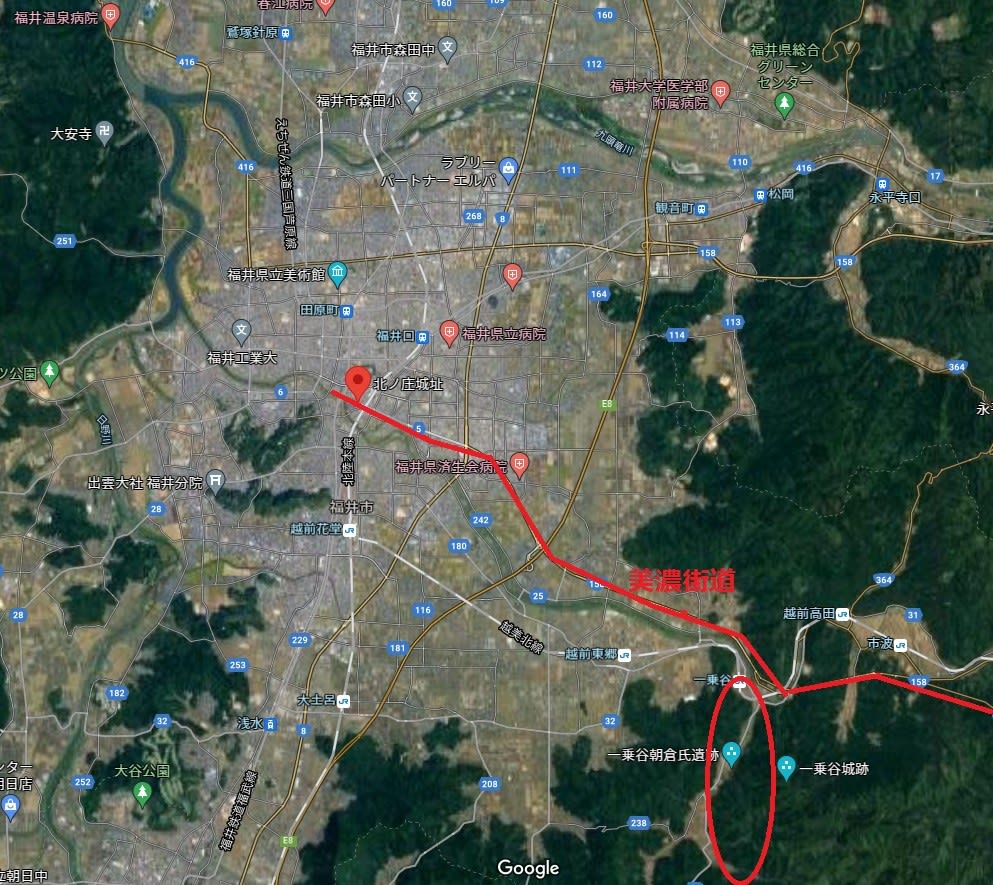

柴田神社の数百メートル南を足羽川が流れている。概ね東南から西北に向かって流れるこの川に沿うように国道158号線が走る。別名美濃街道。福井県大野市を経て、岐阜県郡上市白鳥へ出るルートだ。近年中部縦貫道として整備されつつあるが、大野までの道は永平寺町・勝山市を回り、従来の美濃街道とは外れる。

足羽川の支流の一つが一乗谷川だ。図でもわかるように細い谷間の里だ。普段住まう館は谷に、城砦はその裏に控える山にあった。このような形は珍しくない。浅井家の小谷城などは同じような立地で、谷は小谷というだけに一乗谷より狭い。

一乗谷に館を構え、家臣団を住まわせたのは、朝倉孝景(英林、敏景とも)、朝倉家最後の当主となった義景よりも5代も遡る。孝景は、斯波家の守護代に過ぎなかったが、応仁の乱で武名を上げ、越前を平定し、戦国大名への道を切り開いた。孝景が制定したという「朝倉孝景条々」(朝倉敏景十七箇条)は分国法の内もっともはやい例に数えられる。朝倉家の不幸は孝景以上の人物が出なかったことだ。比肩するのは孝景末子宗滴教景で、分国法は宗滴教景の制定だという人もいるが、彼は当主にならなかった。義景が家督を継いだのは宗滴晩年のことだ。

一乗谷は織田信長軍の侵攻により灰燼に帰し、朝倉家は滅ぶ。

その灰燼の後、町として顧みられることはなく、田畑に帰す。それが遺跡として残った理由の一つだ。町として上書きされ、近代以降の建物が建ってしまえば、遺構の調査さえ難しくなる。今一乗谷は朝倉氏遺跡として、当時の城下町の様相が明らかになってきている。御館様が住み、家臣団が居を構えれば、商工業者も住み着く。その街並みが復元されてある。

特別史跡 一乗谷朝倉氏遺跡 特設サイト (fukuisan.jp)

北の庄の立地はそれとはまったく異なるものだ。平地に石垣と天守をそびえさせた近世の城だ。足羽川も堀として利用したものだろう。北の庄の城下には勝家の家臣団が住んだのはもちろん、寺や商人が移住を即し、楽市が開かれた。信長の真似、といえばそれまでだが、誰にでもできたことでもないだろう。ルイス・フロイスは北の庄に二度訪れ、城下が安土城下よりも倍も広いと書いている。

北の庄城址にあった城の復元図は五層の天守だが、九層だったという話もあるようだ。

この天守で天正13年(1583)春、賤ケ岳の戦いに敗れた勝家がお市の方と共に火を放ち、自害する。ただ城下町が灰燼に帰したわけではなさそうだ。

勝家の城下町北の庄復元図と、結城秀康の北の庄入り以来松平が城主であった城下町福井の図の基本構造はほとんど変わらないようだ。

南から足羽川を九十九橋(大橋)で渡って城下に入る。商業地の呉服町を北進し、右に曲がり、武家が多いところをジグザグに東進、松本に至って北へ曲がる北陸道がメインストリートだ。

九十九橋(大橋)は半石半木の奇橋として知られる。

これは勝家が作ったものとされる。それ以前に橋はあったようだが。半木なのはいざ敵に攻められた時、木の部分を落として敵を渡らせないようにするため、と聞いたことはあるものの、勝家が賤ケ岳から逃げ帰ったとき、落としたとは聞かないから多分違うのだろう。

これは勝家が作ったものとされる。それ以前に橋はあったようだが。半木なのはいざ敵に攻められた時、木の部分を落として敵を渡らせないようにするため、と聞いたことはあるものの、勝家が賤ケ岳から逃げ帰ったとき、落としたとは聞かないから多分違うのだろう。

九十九橋の橋脚

九十九橋の橋脚

城下を抜けて北陸道を北進すると、九頭竜川に行き当たる。

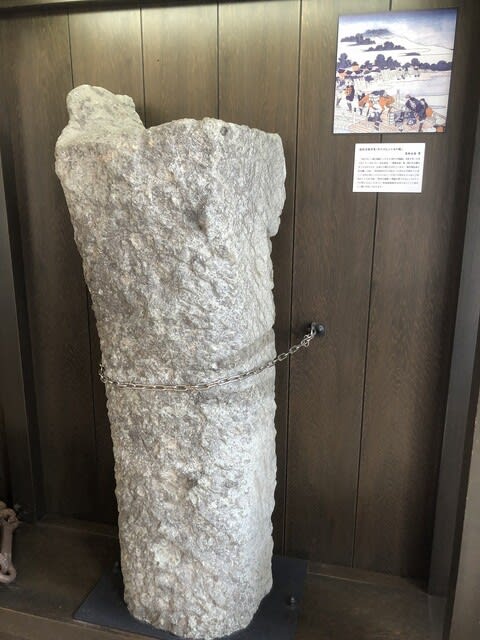

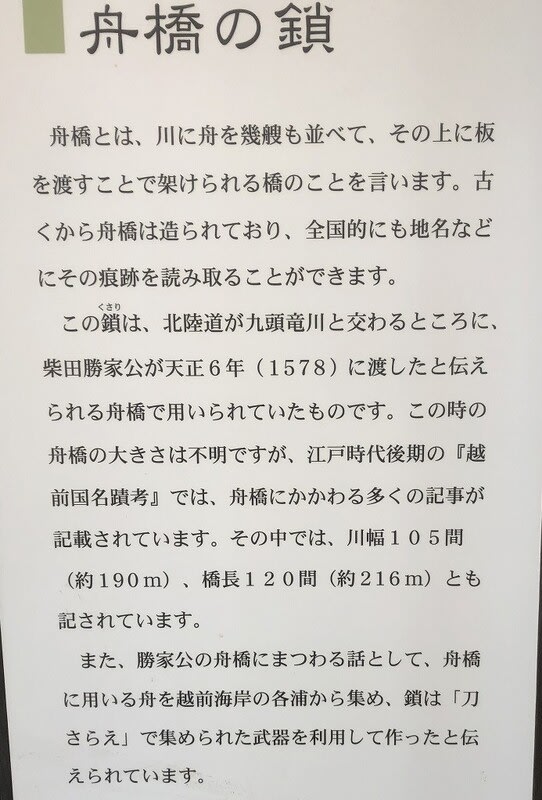

この川にかかる橋は舟橋だ。これも作ったのは勝家とされる。舟橋の船をつないだ鎖は、刀狩で取り上げた刀を鋳なおしたものだという。

この川にかかる橋は舟橋だ。これも作ったのは勝家とされる。舟橋の船をつないだ鎖は、刀狩で取り上げた刀を鋳なおしたものだという。

朝倉を滅ぼし、勝家の越前支配がすんなりと始まったわけではない。

信長は朝倉旧臣で信長方についた前波吉継を越前守護代にするが、他の朝倉旧臣が前波を嫌い、一向宗と共に一揆を始める。前波は一揆に殺される。

信長の宗教戦争は苛烈だ。比叡山の焼き討ち、伊勢長島・大阪の石山での合戦は有名だが、越前の一揆退治も凄惨を極めた。

武生市五分市で発掘された文字瓦はその一端を伝える。

この瓦では前田利家の所業となっている。前田利家は不破光治・佐々成政とともに一揆平定の褒美として府中三人衆となっている。不破や佐々、おそらく柴田も同じようなことをしていたのだろう。またしなければ信長に殺される。

▲天正年間の府中付近の一揆を示す文字瓦

▲天正年間の府中付近の一揆を示す文字瓦

文字瓦には、5月24日に一揆がおこり、信長

配下の前田利家が一揆勢を約1000人生捕り

にし、はりつけや釜あぶりに処したことが刻ま

れている。 武生市 味真野史跡保存会所蔵 図説 福井県史より https://www.library-archives.pref.fukui.lg.jp/fukui/07/zusetsu/B22/B222.htm

府中は現越前市になる。北の庄城跡からは20キロ近く南になる。律令時代国府が置かれたのはここだ。木曽義仲が倶利伽羅・篠原の合戦に勝ち、北陸路を南進する時、ここで覚明が延暦寺に牒状を書き送っている。「木曽、越前の国府について、家の子・郎党召し集めて評定す。」(平家物語第7巻「木曽山門牒状」)

越前国府は碑はあるものの遺構は確認されておらず、場所は確定されてはいないが、越前市府中近辺とみられる。府中は中世以降も一貫して都市であり、現府中には市役所もある。朝倉遺跡のように広範囲な発掘は望めない。

府中から南下し、畿内や尾張に出るには、三つのルートがあるが、いずれも冬季に軍隊を進軍させるのは困難な積雪地帯の峠越えだ。

府中から南下し、畿内や尾張に出るには、三つのルートがあるが、いずれも冬季に軍隊を進軍させるのは困難な積雪地帯の峠越えだ。

この内栃木峠越えは勝家が開いたルートだという。信長が居た安土に少しでも早く駆け付けられるように道を整備したのだという。木の芽峠越えで一旦敦賀に出るのまどろっこしく感じたのだろうか。

この内栃木峠越えは勝家が開いたルートだという。信長が居た安土に少しでも早く駆け付けられるように道を整備したのだという。木の芽峠越えで一旦敦賀に出るのまどろっこしく感じたのだろうか。

ちなみに山中峠が一番古く、大伴家持が通ったルート、木の芽峠は平安時代初め頃開かれ、父の赴任先越前府中に同道した紫式部も通ったという。義仲も通ったのだろう。

豊明市内の桜の名所、なかなか良いところである。

豊明市内の桜の名所、なかなか良いところである。

平成になってから作られた清州城模擬天守

平成になってから作られた清州城模擬天守

丸根砦は特別保全地区になっていて、大高城との関係がわかる説明版があった。お互いを警戒しつつ対峙していたのだろう。

丸根砦は特別保全地区になっていて、大高城との関係がわかる説明版があった。お互いを警戒しつつ対峙していたのだろう。

大高城址

大高城址

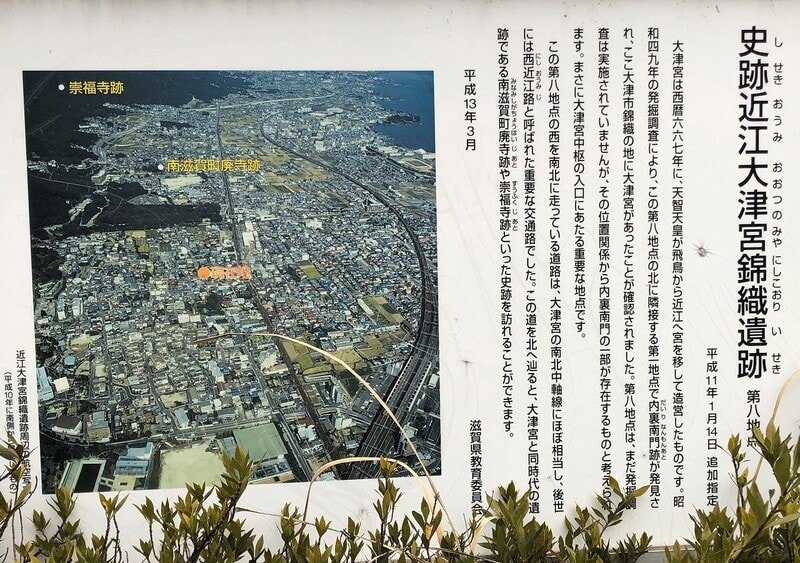

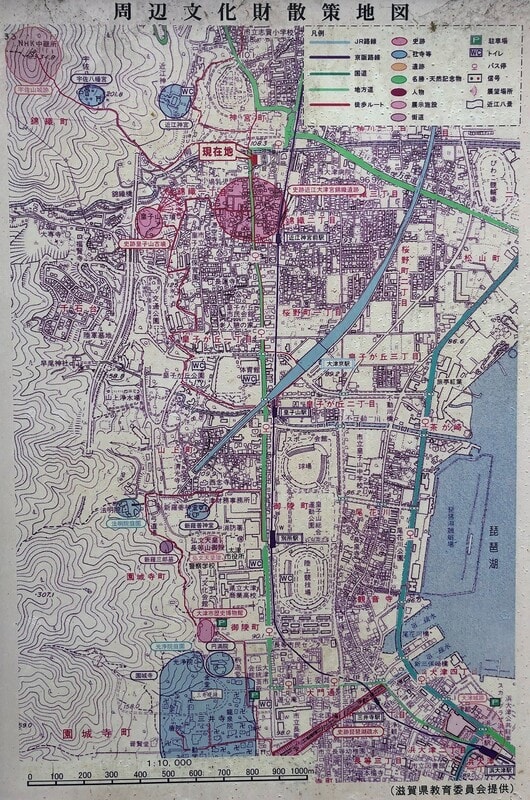

http://www5e.biglobe.ne.jp/~komichan/oumi8K/oumi8kei.html から画像拝借

http://www5e.biglobe.ne.jp/~komichan/oumi8K/oumi8kei.html から画像拝借 矢橋から見た比良

矢橋から見た比良 長柄公園入口の案内板より

長柄公園入口の案内板より 案内板の地図は北が下になる。

案内板の地図は北が下になる。 とはいえ東行きが東海道、まっすぐ奥の道を行けば東海道を東に下る。京へ行くには写真の右手へ、南に登って行き、逢坂山を越えるのだ。

とはいえ東行きが東海道、まっすぐ奥の道を行けば東海道を東に下る。京へ行くには写真の右手へ、南に登って行き、逢坂山を越えるのだ。 西行きが西近江路とも呼ばれた北國街道となる。

西行きが西近江路とも呼ばれた北國街道となる。

近くには蓮如道、蓮如の御座所だったところや代官所跡があった。

近くには蓮如道、蓮如の御座所だったところや代官所跡があった。

浜大津の大きな地下駐車場だが、大津城のあったところらしい。

浜大津の大きな地下駐車場だが、大津城のあったところらしい。 札ノ辻から東への東海道は細い道が通っているが、途中で分からなくなった。

札ノ辻から東への東海道は細い道が通っているが、途中で分からなくなった。 近くに今井兼平の墓もある。

近くに今井兼平の墓もある。 唐橋からの比良

唐橋からの比良

実際には近江神宮から一方通行の細い道をたどってやっと行き着いたのだけれど。

実際には近江神宮から一方通行の細い道をたどってやっと行き着いたのだけれど。

近江国庁址北側にあった御霊神社

近江国庁址北側にあった御霊神社 大津市鳥居川町(瀬田唐橋西)にあった御霊神社

大津市鳥居川町(瀬田唐橋西)にあった御霊神社 こちらは石坐神社

こちらは石坐神社

丘陵地で高級住宅街の様相なのだが、丘陵全体古墳群かと思われる。一部が下坂本陵墓参考地として宮内庁の管理だ。

丘陵地で高級住宅街の様相なのだが、丘陵全体古墳群かと思われる。一部が下坂本陵墓参考地として宮内庁の管理だ。 近くのあちこちに参考地の飛び地もある。

近くのあちこちに参考地の飛び地もある。

大津歴史博物館の展示パネルと模型

大津歴史博物館の展示パネルと模型

近江神宮の北西に宇佐八幡があった。戦国時代宇佐山城があったそうだ。

近江神宮の北西に宇佐八幡があった。戦国時代宇佐山城があったそうだ。 どちらも、国府・国分寺・大津京に関係する遺跡と考えられている。

どちらも、国府・国分寺・大津京に関係する遺跡と考えられている。 瀬田東丘陵生産遺跡と称するが、少なくとも山の神遺跡の方は宅地化され造成が進み、高架道路が造られているので、元の地形はわからない。わずかに少し小高くなったところの斜面に窯が作られているのかと思うばかりである。

瀬田東丘陵生産遺跡と称するが、少なくとも山の神遺跡の方は宅地化され造成が進み、高架道路が造られているので、元の地形はわからない。わずかに少し小高くなったところの斜面に窯が作られているのかと思うばかりである。

大きな鴟尾が4基出たという

大きな鴟尾が4基出たという 須恵器

須恵器

文化公園内の日本庭園「夕照の庭」 瀬田の夕照からか。

文化公園内の日本庭園「夕照の庭」 瀬田の夕照からか。

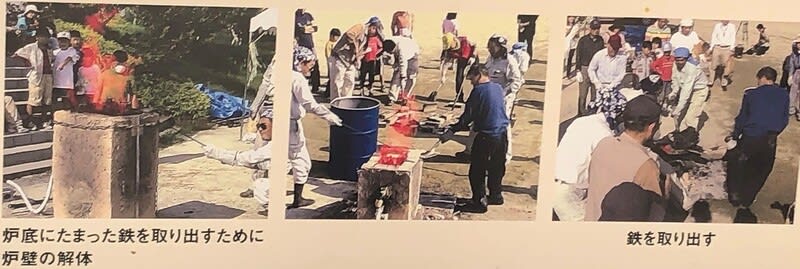

復元製鉄炉が3基

復元製鉄炉が3基

休憩場になっているが炉の復元や製鉄実験のパネルが掲げてある

休憩場になっているが炉の復元や製鉄実験のパネルが掲げてある

築地、基壇 建物等が一部復元されている。

築地、基壇 建物等が一部復元されている。 出土の瓦(大津歴史博物館展示)

出土の瓦(大津歴史博物館展示)

石碑の文字は南無阿弥陀仏、辺りは墓地だった。墓標は木製だが卒塔婆のようなものではなく角柱のてっぺんに屋根上のものをつけている。笠塔婆といわれるものだろうが、墓域が長方形で棺を埋めたらこんな感じではないかというサイズなのだ。古い時代のものならともかく、墓標には平成二十年代の日付が記され墓主誰それと読み取れるものがある。あのようなものは見たことがなく、荒涼たる風景あいまり非常に不気味であった。

石碑の文字は南無阿弥陀仏、辺りは墓地だった。墓標は木製だが卒塔婆のようなものではなく角柱のてっぺんに屋根上のものをつけている。笠塔婆といわれるものだろうが、墓域が長方形で棺を埋めたらこんな感じではないかというサイズなのだ。古い時代のものならともかく、墓標には平成二十年代の日付が記され墓主誰それと読み取れるものがある。あのようなものは見たことがなく、荒涼たる風景あいまり非常に不気味であった。

近江八幡の加茂神社の境内

近江八幡の加茂神社の境内

近辺にある若宮神社

近辺にある若宮神社

石室か

石室か