釈迦堂遺跡の博物館は中央道のSAからちょっと上って直接行ける。

圧倒的な数の土偶が出土したことで知られる縄文中期を中心とした遺跡だが、土偶そのものの展示、小さな破片に込められた祈りにも心とらえられるが、4月の釈迦堂は花盛り、桃源郷なのであった。

桃は古事記にも出てくるが、縄文時代の遺跡からも出てくることで知られる。釈迦堂では知らないが、彼らも桃を食べていたかな。現代の桃がおいしいのは様々な品種改良の結果だろうから、同じ味だとは思わないけれど。

南アルプスも見えた。

釈迦堂遺跡の博物館は中央道のSAからちょっと上って直接行ける。

圧倒的な数の土偶が出土したことで知られる縄文中期を中心とした遺跡だが、土偶そのものの展示、小さな破片に込められた祈りにも心とらえられるが、4月の釈迦堂は花盛り、桃源郷なのであった。

桃は古事記にも出てくるが、縄文時代の遺跡からも出てくることで知られる。釈迦堂では知らないが、彼らも桃を食べていたかな。現代の桃がおいしいのは様々な品種改良の結果だろうから、同じ味だとは思わないけれど。

南アルプスも見えた。

源義清は義光の三男だ。源義光こと新羅三郎義光は、八幡太郎義家・賀茂次郎義綱に続く源頼義の子。平直方の娘を母とし、武門の誉れも高き一族だが、八幡太郎義家の後、骨肉の争いを演じることになる。 *義光元服の地三井寺新羅神社の義光の墓

*義光元服の地三井寺新羅神社の義光の墓

義光は後三年の役で長兄の義家に従い共に戦う。常陸介、甲斐守を経て、常陸の豪族の娘を妻とし、常陸に勢力を張る。ここでやはり常陸に下向してきた甥の義国と争ったりもする。義国は下野に土着し、新田・足利両氏の祖となる。足利尊氏と新田義貞は義国の子孫である。

常陸で、義光の子孫は佐竹氏を名乗り勢を張る。後に富士川の合戦の後、頼朝は常陸に兵を進め、佐竹氏と戦う(金砂城の戦い)

源義清は常陸国那珂郡武田郷(現茨城県ひたちなか市武田)に領地を持ったらしい。しかし所領争いからか、甲斐へのがれることになったらしい。甲斐は曽曽祖父頼信、祖父義光が国司を務めた馴染みの土地だ。

義清の子は清光、その子に逸見光長・武田信義・加賀美遠光・安田義定などがいる。彼らは、平家物語第4巻「源氏揃」に名を連ねている。彼らは甲斐源氏として治承寿永の戦乱に参戦する。富士川の戦いに頼朝が戦う以前に、平家軍は甲斐源氏によってほぼ壊滅していた。彼らは駿河を即ち海を得るのであるが、維持することはできなかった。

平家が滅びて間もなく、武田信義の嫡男一条次郎忠頼は鎌倉で殺されてしまう。頼朝の命を受けた天野遠景による暗殺だという。 *忠頼墓 (山梨県富士見町)甲府盆地が見下ろせる高台にあった。

*忠頼墓 (山梨県富士見町)甲府盆地が見下ろせる高台にあった。 *武田信義館跡 山梨県韮崎市

*武田信義館跡 山梨県韮崎市

安田義定は一時期義仲と共に京都にいたりもしたらしいが、結局義経と共に戦っている。しかし義定も鎌倉に難癖をつけられ建久5年(1194年)に殺された。

加賀美遠光だけは優遇されたようだが、一族というより御家人の扱いであった。

源頼朝は自分以外が源氏を名乗るのを嫌がったようだ。骨肉相食んできた源氏のDNAでもあるのかと思うほどで、範頼が詫び状に「源」範頼と署名したら激怒したらしい。義経・義仲はおろか、おとなしく従ってきた弟範頼さえ殺した頼朝が、同じ河内源氏の甲斐源氏も仲間と認めることはなかったようだ。取って代わられる恐怖があったのだろうか。

甲府市の西に隣接する昭和町に源義清の館跡だという神社と塚があった。

甲斐源氏祖御旧跡の碑があった。

甲斐源氏祖御旧跡の碑があった。

義清神社境内の碑

義清神社境内の碑

近くの義清塚 「おこんこん山」と書いてある。狐の話でもあるのだろうか?

近くの義清塚 「おこんこん山」と書いてある。狐の話でもあるのだろうか?

おこんこん山の上に石碑がある

おこんこん山の上に石碑がある

古事記のヤマトタケルはとても魅力的な神話の英雄譚なのだが、もし何らかの史実の反映、実在の人物を幾分なりとも映しているとしたら、モデルの一人は倭王武のワカタケル、雄略と送り名された大王だろう。

イズモタケルを討つ話は、従弟のイチベノオシハを騙して殺す話を思い起こさせる。東征譚は、倭王武(雄略)の上表文を思わせる。そして「新治筑波を過ぎて 幾夜か寝つる」の話は、歌物語の多いワカタケルの物語にあっても不思議はないと感じる。

ヤマトタケルの東征譚は地図を追おうとすると混乱する。行きはまだいい、尾張を立ち、焼津・相模・走水とだいたい追える。走水から船に乗る。相模で知り合ったらしいオトタチバナヒメの入水があって、着いたところはどこだろう? 走水(三浦半島)から房総半島へ渡ったのだろうか。タチバナヒメの櫛を拾って墓を作ったのは橘樹神社(千葉県茂原市)となっているらしい。

そこからはさらに茫漠として、ただ荒ぶる蝦夷を言向け、山河の荒ぶる神等をおとなしくさせ帰路に就いたらしいのである。房総半島を北上し、日立まで行ったらしいのは「新治筑波を過ぎて 」の歌があるからだけで、蝦夷や山河の神を従えたエピソードのようなものはない。足柄の坂本というから足柄山の麓だろうか、で坂の神をちょっとやっつけ坂の上で「吾妻」の地名発生説話があり、そこから甲斐の酒折宮へ行くのである。日本書紀だともっと違うルートになるのだが。

酒折の地名も単に坂が折り重なって登って行くところと解釈すれば、酒折に限ることもないと思うが、何故甲斐に回ったのか。次に信濃の坂の神を服従させて尾張に戻ったとあるので、信濃に行くために甲斐に入ったということか。

ともあれ、酒折で火の番の老人との問答歌になる。

「新治筑波を過ぎて 幾夜か寝つる」

「日々並て 夜には九夜 日には十日を」

連歌のはじめかどうかなんてことは知らない。

この老人はずっと付き従ってきたのだろうか、まつろわぬものを平定する旅だ。軍を率いていたのだろう。火の番の老人は飯炊き係でもあったろうか。タケルはそばに仕えるこの老人の賢さを知っていた。だからこの歌は彼にチャンスを与えるためのもの、でなくて東の国造などにするものか。

仮に筑波山から酒折宮まで、足柄経由で地図を測る。250キロくらいか。江戸時代の旅の行程は一日8里、32キロだ。だとすると7泊8日程度のだが、途中悪天候や渡岸・宿泊の都合もあろうから、9泊10日は上等だろう。もし5世紀のワカタケルの時代の反映なら馬はあったろうが、全員ではないだろう、件の老人は徒歩だろう。 酒折神社

酒折神社

新治筑波を過ぎて・・の歌碑

新治筑波を過ぎて・・の歌碑

本居宣長の碑 彼はここへ来たのだろうか

本居宣長の碑 彼はここへ来たのだろうか

平安末から中世にかけて、武蔵7党と呼ばれる武士団があった。7党とはいっても時代により数え方が違うらしい。

横山党・猪俣党・村山党・西党(日奉氏)・児玉党・丹党(丹治党)・私市(きさいち)党だが、私市の代わりに野与党というのが入る場合があるようだ。吾妻鏡には武蔵7党という呼称はないそうで、あまり古い呼び方でもなさそうだが、彼らは平家物語の中で活躍もしている。多くは義仲を攻める鎌倉軍の一員として登場し、更に西に向かい平家を滅亡させる。

武蔵7党の筆頭とされるのは横山党で横山氏を中心に海老名氏、愛甲氏、大串氏、小俣氏、成田氏、本間氏などがいる。保元物語の義朝の手勢の中に成田太郎がおり、平家物語で一の谷合戦の「一二之懸」「二度之懸」で成田五郎がちらりと顔を出す。宇治川合戦で畠山重忠に取り付いて川を渡る大串次郎重親がユーモラスな姿を見せるが、これも横山党の一員だったのだろう。

鎌倉時代に入ると、愛甲季隆が畠山重忠を射殺し名を上げるが、後の和田合戦で、横山氏の大半は和田に味方し没落したという。

*愛甲館跡

*愛甲館跡

横山党は小野篁の子孫を名乗る。小野氏は古代から続く名族だが、平安時代前半、篁の子孫の小野孝泰が武蔵守として赴任し、地方で勢力を張ったのだろうか。

猪俣党も横山党から派生したようで小野篁の子孫を名乗る。平家物語では越中前司盛俊の首を争った猪俣小平六範綱と人見四郎、平忠度を討ち取った岡部六弥太忠澄がいる。猪俣小平六と岡部六弥太は保元物語にも見える。

*猪俣小平六館跡

*猪俣小平六館跡

村山党は保元物語で、村上には金子十郎家忠、とあるのがそうだろうか。

西党(日奉氏)日奉は「ひまつり」と読む。日奉連は高皇産霊尊の子孫を誇るものらしいが、もとよりそれは神話の世界、日奉連宗頼という者が武蔵守として赴任し、祖となったというのだが、おそらく小野氏が来たのと同じころで、治安の悪い関東へ赴任する国司はそれなりに武威に自信のある軍事貴族だったのだろうか。

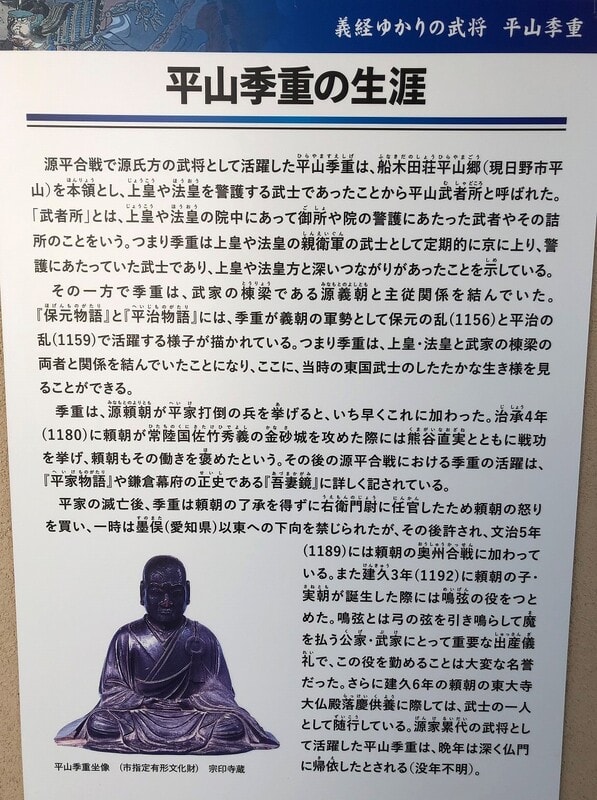

西党の有名人は平山武者所季重、平治物語と平家物語に活躍が描かれる。

平山季重館跡

平山季重館跡

児玉党も平家物語では、樋口兼光の縁者として出てくる。児玉党は自分たちの軍功に変えて樋口の助命を願うのだが、却下される(「樋口被討罰」)

丹党(丹治党)は平家物語では、宇治川の合戦で畠山重忠の手勢として、騎馬団を密集させて渡岸する。丹党の祖は多治比真人になっている。面白いのは群馬県高崎市吉井町の多胡碑に多治比真人が出てくることだ。多胡碑は8世紀前半に比定される。さらに秩父で出た銅、和銅にも多治比が関わっているらしい。

*和銅採掘遺跡付近の案内板から

*和銅採掘遺跡付近の案内板から

多治比真人三宅麻呂はおそらく現地でも指揮を執ったことだろう。

私市(きさいちorきさい)党で有名なのは熊谷直実、他に平家物語に名前の出てくるものは、河原兄弟である。「二度之懸」の初めの部分である。彼らの名乗りは「武蔵の国の住人河原太郎私(きさいちの)高直・同じき次郎盛直、源氏の大手、生田の森の先陣ぞや」と駆け入って二人ながら討ち死にする。彼らのいうことも悲しい。「大名は、我と手を下ろさねど、家人の高名をもって名誉とす。われらは自ら手を下ろさねばかなひがたし。」下人に証言を頼み、馬にも乗らず、弓杖ついて逆茂木を乗り越え、平家の陣にもぐ込み、そして名乗りを上げるのである。

横山党の本拠は八王子市にあった。

八王子市元横山の横山神社。

八王子市元横山の横山神社。

案内板の左端の「全国をぐりサミット実行委員会」というのは何だろうか。説教節の小栗判官の話を追いかけたものだろうか。小栗の話では横山は敵役だ。何しろ娘?の照手姫に求婚に来た小栗を殺してしまうのだ。まったく荒唐無稽のお話なのだが、各地にゆかりの地というのがある。 藤沢の遊行寺

藤沢の遊行寺  *岐阜県青墓 照手姫の井戸

*岐阜県青墓 照手姫の井戸

町田市小野路町 小野神社は横山氏の先祖だという小野篁を祀った神社だ。

町田市小野路町 小野神社は横山氏の先祖だという小野篁を祀った神社だ。

産物を売っている休憩所もある

産物を売っている休憩所もある 道標には、南 大山・厚木、西 立川・八王子、東 神奈川・鶴川 とあった。

道標には、南 大山・厚木、西 立川・八王子、東 神奈川・鶴川 とあった。

この道は北西方面、この付近には鎌倉街道の標識のある道が何本かあった。この道もそうかな、なんとなく街道っぽい感じがした。

この道は北西方面、この付近には鎌倉街道の標識のある道が何本かあった。この道もそうかな、なんとなく街道っぽい感じがした。

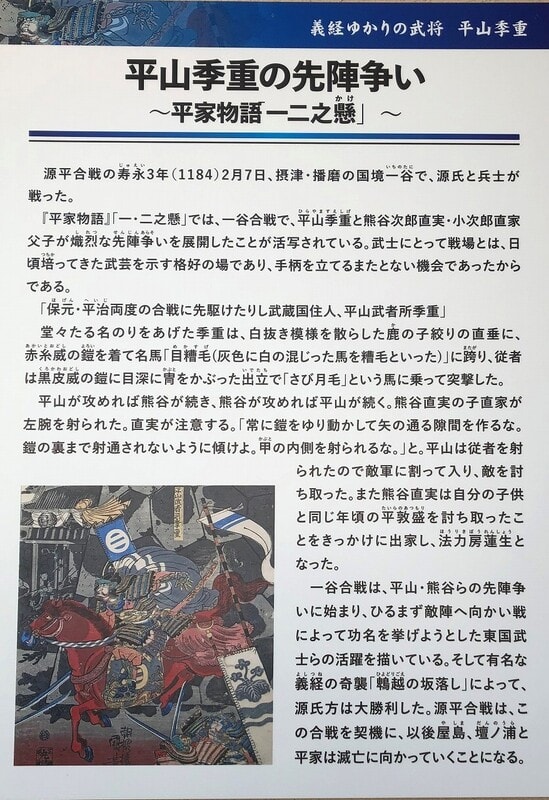

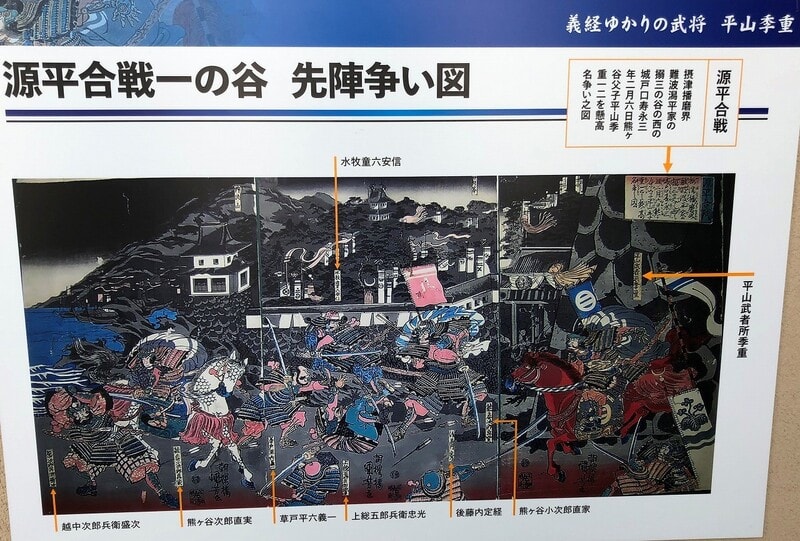

平家物語第9巻の「一二之懸」は熊谷次郎直実父子と平山武者所季重との先陣争いだが、宇治川の合戦での佐々木高綱vs梶原景季の名馬イケヅキ・スルスミを駆っての先陣争いに比べれば、まず絵にならない。若武者二人の争いに比べれば、ともに保元平治の乱に加わったことが自慢のおっさん同士、しかも言動は如何にも田舎武者なのだ。それだけに何とか手柄を立てたい心情はまさに切なるものがある。熊谷直実は「敦盛最期」で人口に膾炙しているが、平山季重の方は印象に残りにくい。 神戸市須磨寺の源平の庭 右が熊谷直実・左平敦盛騎馬像

神戸市須磨寺の源平の庭 右が熊谷直実・左平敦盛騎馬像

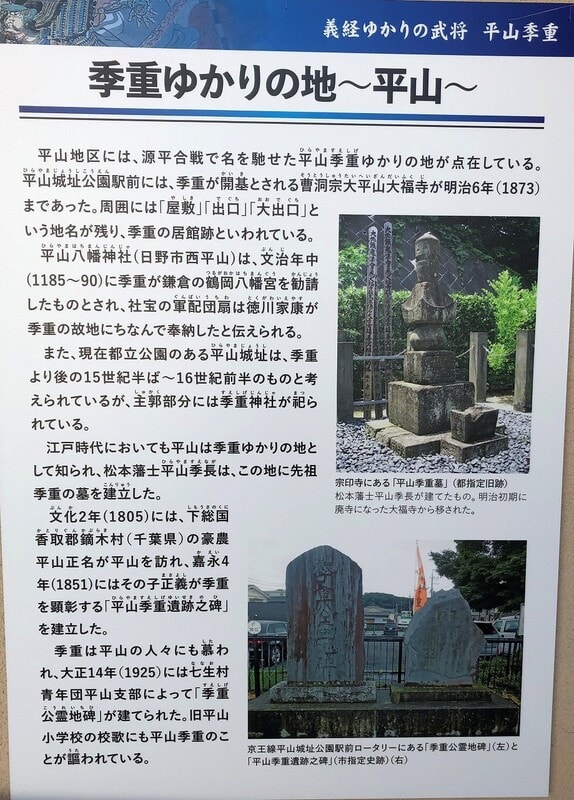

しかし、日野市では平山の地名も残り、平山季重ふれあい館なる建物もあった。図書館であり、関係図書も収集しているようだ。

平山季重館跡の碑、後ろに見えるのが平山城址

平山季重館跡の碑、後ろに見えるのが平山城址

平家を西海に追った義仲に対し、鎌倉の頼朝は大軍をだす。大手は範頼、搦め手は義経、付き従う侍たちの名が数多く挙げられる。範頼手勢に熊谷直実、義経手勢に平山武者所が挙がっている。

義仲は粟津に敗死し、鎌倉軍は平家と対峙、「三草勢揃」では九郎御曹司義経の配下に、熊谷次郎直実・子息の小次郎直家・平山武者所季重と続けて挙がっている。ここでは侍大将土肥実平以下三浦・畠山・和田・佐々木など鎌倉幕府草創時の主要メンバーが名を連ね、その中に熊谷・平山もあるのだった。その後に伊勢三郎・佐藤兄弟・弁慶など義経の郎党が出てくる。

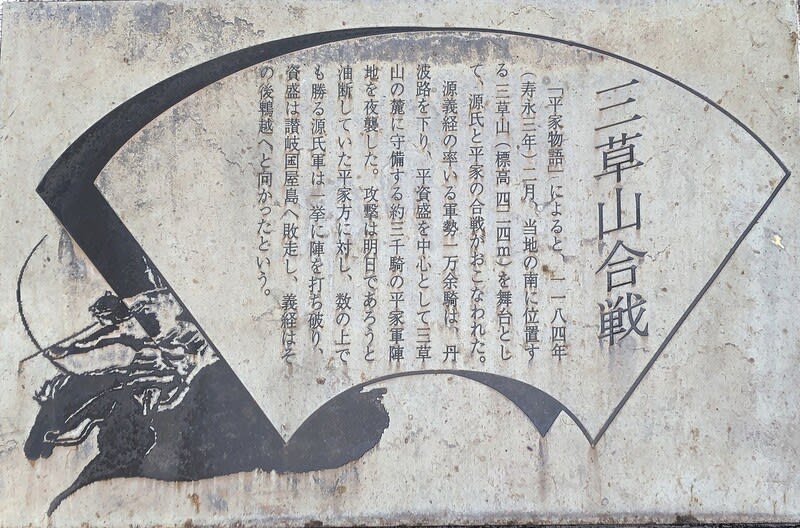

三草山の合戦モニュメント

三草山の合戦モニュメント

三草合戦は平家の油断を見すました源氏の勝利、その後、義経は土肥実平以下7000人を西の手へ回す。義経自身は3000の兵で鵯から一気に平家を襲う作戦をとる。

この鵯越は古来議論のあるところで、実態はよくわからない。実働したのは平家物語では影も見えぬ摂津源氏多田行綱だった可能性が高い。

ここで熊谷・平山・成田などという連中はこれでは手柄が立てられないと、土肥の更に前を行こうとする。この辺り、華々しい活躍にもかかわらず、義経が東国武士団を掌握しきれてない有様も露呈し、それも興味深いが、熊谷・平山の言動も面白い。

まず平山は、不案内の山道にどうすべきかを迷う義経に「季重こそ案内は知って候へ」と申し出るのである。東国育ちのお前に初めての山中の道がわかるものか、と義経は一蹴する。季重は、歌人は吉野や初瀬の桜を知るように、強者は敵の後ろ山を知るものだとか、と言っているのだが、本当に案内しろと言われたらどうするつもりだったのか。

熊谷は息子と、この鵯越作戦では先陣の手柄を得るのは難しいと、土肥実平の西からの攻め手に回ることを相談する。もちろん御大将の義経に願って配置を替えてもらおうというのではない。こっそり陣を抜けて行くのである。

熊谷は平山も同じことを考えているだろうと思い、下人に偵察に行かせる。

果たして平山も抜け駆けの用意をしている。「誰にも引けは取らないぞ」などと言っている。

熊谷直実も平山季重も、保元・平治の乱でともに義朝の手勢として参戦している。保元物語の上巻「21 天皇方軍勢、発向」で武蔵の軍勢として、熊谷次郎直実が見える。平山六二というものも見えるのだが平山季重かどうかはわからない。平治物語では待賢門で重盛と戦う悪源太義平に従う17騎の内に平山武者所季重がいる。さらに六波羅で後藤兵衛と共に戦う平山は季重であろうか。(共に角川ソフィア文庫)

寿永3(1184)年の一の谷合戦に熊谷は十代の息子を連れてきている。1156年と1159年の保元・平治は20年前どころか30年前近くになる。その頃直実はいいとこ20歳の若武者だっただろうか。熊谷と平山は互いにライバル視しているので同年輩だろう。熊谷に比べ平山の活躍は物語の世界とはいえ、若党としては目立つものだったのか。平治の乱で機知を見せる斎藤実盛はずっと年上だったのだろう。その実盛は既に倶利伽羅合戦に続く篠原合戦で、義仲の手のものに討ち取られている。

平治の乱後、武蔵は平家の知行国になったらしい。知盛が武蔵の守になり一門の支配が続く。武蔵の武士団は皆平家に従い、石橋山合戦の時点ではほとんど頼朝の味方はいない。斎藤実盛は特に平重盛の小松家と深いかかわりがあったらしいし、武士団ごとに個々の事情があったのだろう。

抜け駆けの準備をする平山の脇で下人が馬に飼い葉をやっている。下人は早く休みたいのか、馬がのろのろ食べるのを嫌がり、罵る。平山は下人をたしなめ、「其の馬のなごりもこよひばかりぞ」という。戦は人が死ぬばかりではない。馬もまた命懸けだ。大事にしている馬もこの一戦に矢が乱れ飛ぶ中に走らせねばならない。

ところで、馬というものはなかなか賢く、人を乗せるのを嫌い、ぐずぐずいう馬もいるそうだ。昔の荷馬も食事をすると仕事をしなければならないからぐずぐずする。雨が降ると出かけなくていいから喜んで餌を喰う。厩の屋根から水を滴らせ、雨と思わせ馬が安心して食べたところで仕事に引き出す、そんな話もあったようだ。平山の馬も、何かを察知していたのかもしれない。

この戦で平山季重の乗った馬は「目糟毛」というきこゆる名馬だったとか。熊谷直実の馬は「ごんた栗毛」というこれもきこゆる名馬、互いに大枚をはたいて求めた自慢の馬に乗っている。「目糟毛」が無事帰れたかどうかはわからないが、「ごんた栗毛」はふと腹を射られて飛び跳ねる。熊谷は素早く飛び降りた。後には替え馬に乗っている。「ごんた栗毛」は死んだのだろうか。

肝心の先陣はどうなったのか。

熊谷父子が一の谷に着いたのはまだ夜中、「いまだ夜ふかかりければ」土肥の7000騎の脇を闇に紛れて打ち過ぎる。平家の陣も静かだ。先駆けを企むのは我らだけとは限らない、一つ名乗っておこう、と父子は大音声に名乗りを上げる。しかし平家は誰も出てこず、相手をしようとするものもない。

そこへ平山が現れる。成田五郎に騙され出遅れた、などという。(成田五郎も保元物語の義朝の手勢の内に名が見える)成田は先駆けは味方を後ろに置き、人に知られてこそのもの、一騎駆け入っても何もならない、といったという。それも先陣争いの考え方だろう。しかし、成田は平山を置いて先へ行こうとする。怒った平山はよい馬に乗っているのを幸い、成田を置いて駆け付けたのだった。

熊谷父子は再び名乗る。ここで平家も木戸を開け、「夜もすがら名乗る熊谷親子ひっさげん」とて、越中次郎盛嗣・悪七兵衛景清など錚々たる平家の侍大将が出てくる。平山も名乗り、熊谷・平山競い合って攻め入る。

「熊谷さきによせたれど、きどをひらかねばかけ入らず、平山後によせたれど、木戸を開けたりければかけ入りぬ。さてこそ熊谷・平山が一二のかけをばあらそひにけれ。」

ただここまで、平家は本気で反撃しているように見えない。軍律違反の抜け駆けも、戦功があればともかくあまり効果的だったように見えない。

続く「二度之懸」で、成田五郎に次いで土肥次郎以下の軍勢が攻め込み、本格的戦闘となる。

平山氏は武蔵7党と呼ばれる武士団の内、西党(日奉氏)に属する。熊谷は私市党である。

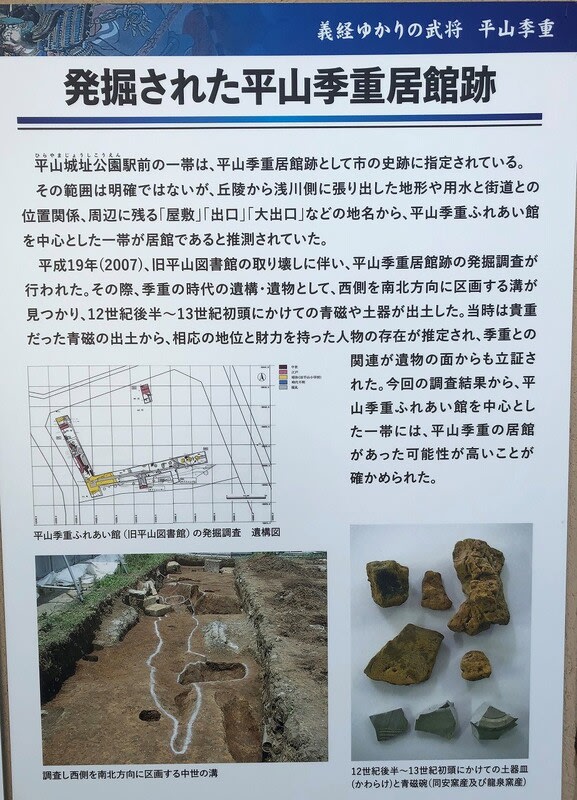

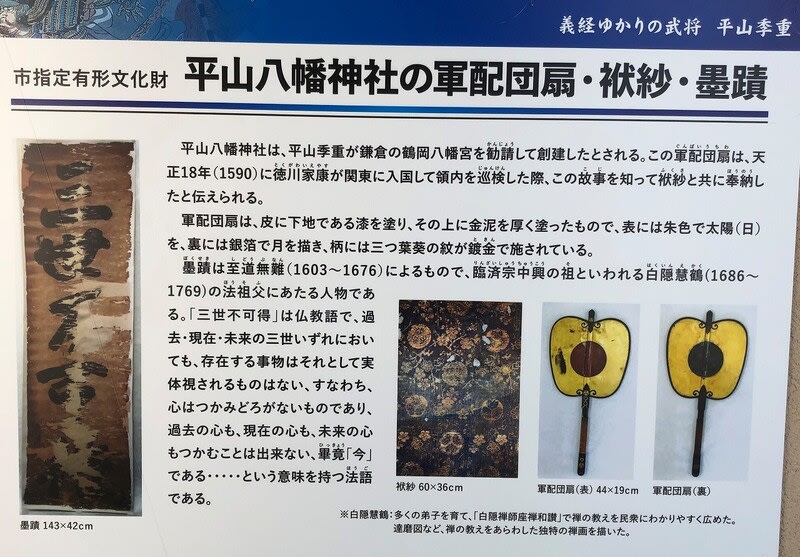

以下平山季重ふれあい館の展示パネル

二見浦は見事に観光地だ。

夫婦岩は有名だから何度か写真は見たことがあるはずだ。意外に小さい。正直あまり関心もしない。

こういう情景で正月の日の出でも見たら違うだろうか、でもそういう時は人出も多いのだろうな。

蛙の置物がたくさんある。猿田彦のお使いのカエルでもちろん帰るを掛けている。でも本当だろうか、蛙をカエルと呼ぶのはいつごろからだろう? あまり古くなさそうな気がする。

地学的にはとても面白そうなところに見える。伊勢は東西に中央構造線が走る。そういう説明版があってもよかったな。

地学的にはとても面白そうなところに見える。伊勢は東西に中央構造線が走る。そういう説明版があってもよかったな。

鳥羽から伊勢志摩スカイラインに入る。ゲート近くに鹿の群れがいた。30頭はいた。なかなか海岸線らしいものは見えず、山の中を走る。何か所か展望スポットがある。

朝熊(あさま)山頂は広い駐車場と展望台、散策路も整備されている。

朝熊と書いてあさまと読む、当然浅間にも関係があるのだろうな

朝熊かけねば片参り、って伊勢神宮を欠いて朝熊だけでも片参りなんだろうか。延々伊勢まで歩いてきて、またこの山へ登ったのか、大変なエネルギーがあったものだ。

伊勢志摩スカイラインを先に行く。着いたのは五十鈴川ゲート。伊勢内宮の近くだった。

内宮には行かず、近くにあった猿田彦神社に寄ってみる。蛙のお使いはいないようだ。

ところで伊勢神宮は伊勢に鎮座する前はあちこち彷徨っていたらしい。元伊勢と称するところが何か所もあるらしい。 これは宮津の元伊勢。

これは宮津の元伊勢。

亀山博物館でちょっとだけ平家物語と関係があるような展示を見た。

伊勢平氏なのだからもう少し伊勢に平家ゆかりのものが多いかと思ったが、津市の忠盛の生まれたところに平家発祥の地があり、正盛の墓というのもあったが、他は安濃川のダムの近くにあった維盛ゆかりの地とか、伊勢市のだいぶ不便なところの知盛ゆかりの地とかはどうもピンとこない。勅使で伊勢神宮に来た清盛が切った木、なんてのもあまり見る気がしなかった。

亀山の博物館のものもそういう話としておいた方がよさそうだ。

平資盛が伊勢に追放されていたという話そのものが・・・なのだが。

平家物語第七巻「主上都落」寿永2(1183)年7月、木曽義仲の上洛を前に平家は京を逃げ出す。幼帝を連れ、三種の神器なども持ち出していく。この時「印やく・時の札・玄上・鈴鹿なんども取り具せよ」と平時忠が指示を出す。いずれも宮中の宝だが、そのうちの「鈴鹿」は和琴の名器だという。この戦乱で失われただろうか。

それにしても桐の楽器はともかく、桐材を橋に使うとは思えないのだが。

松坂市の宝塚1号墳は全長100メートルを超える前方後円墳である。伊勢地方では最大の古墳ではあるが、これだけならヤマト政権と関係の深い地方の首長墓として多くの地方で見られる古墳と大差はない。この古墳を一躍有名にしたのは、前方部と後方部の間に土橋付きの造り出しのテラスがあり、その周りに種々の埴輪が並べられていたこと、わけても特異な船形埴輪が発見されたことだ。復元整備されている。

宝塚一号墳 中央から左の柵の中が造り出し

宝塚一号墳 中央から左の柵の中が造り出し

土橋と造り出しテラス

土橋と造り出しテラス

船形埴輪そのものは多くはないが出土例はいくつかある。この埴輪は円筒状の据え置き用の台座を二つ持ち、船首・船尾を高く作ってあり、台座と合わせて高さをより強調しているようである。準構造船とみられる構造はかなりリアルである。船内に隔壁があり、舷側板を強固に固定したらしい。

右が船首

右が船首

逆方向から

逆方向から

舟に乗っているのは祭祀用の器物らしいが、ちょっと見、わかるのは衣笠らしきものだ。他は太刀とか装飾をつけた鉾の類らしい。

埴輪に線刻された船の絵、現代にも残る熊野市二木島町の祭礼で使われる船の装飾との関連が指摘されている。

実際に物を運んだり、海を渡ったりする船というよりは、死者をあの世に運ぶ葬送儀礼用の埴輪ともみられるようだ。船は土橋の脇に後円部に向けておかれたらしい。土橋の反対側には2号船があった可能性があるが破片になっていたようだ。埋葬部のあるであろう後円部に向けての旅立ちだったのか。

埴輪祭祀場で有名なのは今城塚古墳だが、宝塚古墳とはおそらく1世紀くらいの間隔があるだろう。巫女などの人物埴輪、馬や鳥の動物埴輪もここにはいない。

宝塚古墳後円部から伊勢湾方向

宝塚古墳後円部から伊勢湾方向

海岸線がもっと後退していた時代には海はもっと近かった。海からこの古墳が見えたのだろう。

宝塚2号墳 前方後円又は帆立貝型古墳。墳上を道路が走っている。

宝塚2号墳 前方後円又は帆立貝型古墳。墳上を道路が走っている。

囲型埴輪と家型埴輪 囲型は水に関係する施設だったという。

囲型埴輪と家型埴輪 囲型は水に関係する施設だったという。

(参考 穂積裕昌「船形埴輪と古代の喪葬」等)

大佛次郎に「ゆうれい船」という子供向けの本がある。最初に読んだのは小学校高学年の頃だ。十年ほど前にネットの古本屋で見つけて買った。記憶にたがわず面白かった。映画やテレビドラマにもなったらしいがそっちは知らない。戦国時代を背景に船頭の子の冒険譚と言っていいが、荒れ果てた京都から、堺、瀬戸内海、東シナ海・台湾・中国・東南アジアと話は広がる。河野三郎次郎という小悪党が出てくる。当然ながら河野水軍に関係がある。河野通信というのが平家物語にも出てきて有名だ。踊念仏の遊行上人一遍は通信の孫にあたる。「ゆうれい船」には悪竜王という東アジアをまたにかける海賊王なのか大商人なのか、という人物も登場する。この悪竜王、熊野の出身で九鬼と名乗る。

平家物語に出てくる熊野の水軍は、熊野別当湛増率いる水軍だ。はじめは平家に味方したが、鶏占いで勝った源氏に味方したことになっている。九鬼の水軍はこの熊野水軍のから出たのだろうか。

鳥羽城は九鬼嘉隆が縄張りした特異な城だという。海に向かう海賊城。

九鬼嘉隆は戦国時代も末期近くに現れ、織田信長の旗下で石山本願寺攻めで新工夫の鉄甲船で水軍力を見せつけ、秀吉の朝鮮攻めでも活躍する。

関ケ原では嘉隆は西軍につき、息子は東軍につかせる。真田家並の家存続策だが、当時は珍しくなかったのか。

敗れた嘉隆は答志島で自害。いったんは首を実検のため運ばれ、その為に首塚と胴塚があるとか。

答志(とうし)島が見える。西行はこの辺りにも来ているようだ。斎宮にも行ったが、斎宮は空席で荒れ果てていたとか。

答志島・菅島を歌に詠んでいる。

すが島やたふしの小石わけかへて黒白まぜよ浦の濱風

あはせばやさぎを烏と碁をうたばたふしすがしま黒白の濱

崎志摩の 小石の白を 高波の 答志の浜に うち寄せてける

答志島の石は白く、菅島の石は黒いといわれていたらしい、旅先の物珍しさが造らせた歌というか、西行の歌としてはいいものとは思わない。

古代伊勢の交通網(亀山市歴史博物館展示から)

古代伊勢の交通網(亀山市歴史博物館展示から)

672年6月24日、大海人皇子は吉野を脱出する。座して殺されるよりは、という日本書紀の記述にかかわらず、大海人皇子側が大友皇子、近江朝廷側に先んじ、計画的に動いたようである。(倉本一宏「壬申の乱」等)

伊賀を通り伊勢に入る。即ち鈴鹿越えである。高市皇子・大津皇子などとの合流も果たす。川曲の坂下というところで休憩したらしい。川曲坂下の場所については、諸説あるようだが、候補の一つは亀山市の一心院という寺の辺りだという。 一心院入口

一心院入口 一心院の説明版

一心院の説明版

ここを出て豪雨に合う。三重郡衙で家屋を焼いて暖を取る。梅雨末期の大雨にでもあったのか、火は衣類を乾かしたのか。

翌朝、北上し朝明(あさけ)郡衙へ至る前に迹太川のほとりで天照大神を遥拝。日の出を拝んだのか。

朝明郡衙とみられる遺跡が発掘されている。くるべ官衙遺跡である。

資料館もあり、壬申の乱だけでなく、聖武天皇の動きについても併せて展示してある。

ただ何だか、天武持統の曾孫聖武について甘いような。聖武の東国行幸は天武の壬申の乱に自身をなぞらえたものだというが、聖武自身の気分というよりほかに差し迫った大義はなかった。藤原広嗣の乱中に何をとち狂ったのかとしか言いようがないのでは。

以下亀山市歴史博物館展示より

中学校の理科室で何かの実験の時だろうか、水銀を少し扱ったことがある。その時の理科教師は非常にまじめな顔で「絶対に触るな、これは毒だ、皮膚からでも吸収する、間違っても舐めるな」というようなことを言ったのだった。シャーレの上だったか、とろりと光る不思議な物体をちょっと触ってみたいと思った生徒は、手を引っ込めたのだった。何の実験をしたのかは忘れた。

天平の狂気、大仏建立は、金属だけで、銅499.0トン、すず8.5トン、金0.4トン、水銀2.5トンを要した。木材資源その他に関しても言うまでもない。そして何より、人工である。250万人以上が関わったとされる。なんと当時の人口の40%近かったという。全国的に徴用されたこの人たちの宿舎、食料、どう賄ったものか。でもどう働かされたにせよ、無事生きて帰れたものはいい。大仏がその全容を見せ始め、完成に向け、金ぴかの膜を被い始めたとき時、作業はまた違った過酷さを増した。メッキ作業である。

金は水銀に溶かされ、大仏本体に塗られた。加熱し水銀を飛ばすと金の被膜が残る、というのだが、どうやって加熱したのか。蒸発した水銀は容赦なく作業者を襲う。徴用されたのは当然壮健な男子だっただろう。それが廃人同様になって打ち捨てられていく。水銀中毒、これは現代に水俣病となって続く。

小さな仏具を開放的なところでメッキするのとは、巨大大仏のメッキはわけが違う。桁違いの被害をもたらしただろう。

聖武やその周りの貴族は知らんぷり出来たろうが、民衆と極めて近い位置にあった行基もこの狂気の事業に積極的に加わっている。それどころか行基が居なければこの事業は完遂できなかったろうと言われる。 東大寺の行基堂

東大寺の行基堂

2.5トンという大量の水銀のほとんどは伊勢で採掘されたものだという。三重県多気町丹生には今も残る採掘跡があるという。行ってみた。

左が古代からの坑道に続くらしい

左が古代からの坑道に続くらしい

近くに丹生神社がある。

金属の神様か

金属の神様か

多気町勢和資料館には水銀関係の展示があった。

ただし、古代と近代のものが中心であった。

今昔物語に二つ水銀にかかわる話があるという。一つは伊勢の水銀を鈴鹿を越えて都に運ぶ商人の話で、盗賊団を蜂の大軍を使って撃退する話として記憶にあるが、もう一つは水銀堀が落盤に合うが、普段信仰していたお地蔵様のご加護で助かる話、こっちは覚えがない。

中世と近世の伊勢の水銀がどう使われたかは松坂市歴史民俗博物館で知ることになった。展示というより、ビデオがなかなか秀逸であった。

松坂の城下町の基礎を作ったのは蒲生氏郷である。近江の日野が出身で、この辺りは蒲生野ともいう。蒲生の名字はここからきているのだろう。氏郷は織田信長に見いだされ、その死後は秀吉に仕えたが、息子の嫁に家康の娘を娶るなど徳川家康とも親交があった。ただ文禄4年(1595年)、秀吉に先立って病死している。

松坂に入っての城下町の建設は商業を中心としたものだった。信長の安土を見習ったのだろうが、近江商人の町として知られた日野に育ったことも無関係ではないだろう。氏郷は松坂から奥州会津へ転封になっているが、そこでも商業重視の町作りをしている。

江戸時代、江戸の町によくあるものとして、伊勢屋・稲荷に犬の糞と言われるが、伊勢屋という屋号の店が多かったのだろう。それも松坂商人が多かった。(でも何故か松坂商人の雄三井は越後屋というのだが)彼等は伊勢に本店を持ち、東京支店という形で最大消費地、江戸に店を構え、一商店一品目の形で商売をした。伊勢の特産は木綿等数多いが、その中に伊勢白粉がある。江戸でただ売られただけではない。伊勢参りを斡旋する御師と呼ばれる人たちが、全国的に如何に伊勢神宮が有難い所か、伊勢の風物の良さ、旅の楽しみを説いて回る折、プレミアムノベルティとして白粉を配り歩いたのだ。確かに延びのいい白粉だったのだろう。ブランド物の化粧品と言っていい。伊勢参りの人々の格好のお土産品ともなった。徒歩の長旅である、軽く嵩張らず日持ちするし、知名度もある。絶好のお土産だ。

しかし、この白粉には水銀が入っていた。ただ水銀入りの白粉が盛んに作られたのは室町から戦国時代のことらしい。水銀が枯渇してきたらしい。その後は鉛白製のものだった。どっちにせよ健康被害をもたらすものだった。

化粧品がそれを使った人に健康被害をもたらしたことはもちろんだが、制作時にもかなりの被害があったのではないか。軽粉(白粉)は赤土と水銀を混ぜ、熱して 塩化水銀の結晶を取り出したものらしい。

明治期に水銀鉱を復活させようと北村覚蔵が奮闘した。彼の考案した水銀精製装置が多気町の採掘跡にあり、模式図や解説が勢和資料館にあった。