1972年の高松家古墳の壁画発見はセンセーショナルで、国内は興奮に包まれた。極彩色の人物像などの壁画はそれは見事なものだったが、この壁画の保存は失敗に帰した、と言わねばならない。現地保存というところに無理があったのだろうか、湿気やカビが壁画を襲った。

約十年後、従来から似た年代、形式と思われる南へ一キロ少々のところにある古墳であったキトラ古墳からも壁画が見つかったのである。この古墳の壁画は、高松塚の失敗に鑑み、絵が描かれた漆喰もろとも剥がして保存、という方法が取られる。高松塚の経験があったとはいえ、これもまた困難な作業ではあったろう。

池澤夏樹の「キトラボックス」は「アトミックボックス」に続く現代小説で、登場人物も重複があるが、話はいづれも独立している。海外、ウイグルへと話は広がるが、題名の通り、キトラ古墳の被葬者の謎が絡む。

キトラ古墳の被葬者の可能性のある人物としては、天武天皇の皇子が有力とされ、高市皇子、弓削皇子、忍壁皇子の名が挙がり、他には百済王昌成、阿部御主人などとされる。「キトラボックス」は阿部御主人を被葬者として話は展開する。呪術的な力も偶然調査することになった遺物が他と繋がっていくのも小説である限り気になることではない。

しかし、実際に被葬者探しをするならば、偶発的な発見を待つより良い方法がある。それは陵墓・陵墓参考地とされている古墳の発掘調査である。小説的な封印された紙文書の発見となると期待はできないが、例えば高松塚の北方数百メートルにある野口王墓古墳、天武持統合葬陵で盗掘され、幾分かの知見は世に出ているとはいえ、現代の知識を持って複数の研究者のチームが調査がなされればかなり変わるのではないだろうか。

キトラ古墳の資料館 四神の館

キトラ古墳の資料館 四神の館

キトラ古墳 天球のような墳丘

キトラ古墳 天球のような墳丘

天文図

天文図

白虎図 尻尾が後ろ足に巻き付く

白虎図 尻尾が後ろ足に巻き付く

飛鳥寺裏手にある五輪塔、時代は合わないが蘇我入鹿の墓と伝わる

飛鳥寺裏手にある五輪塔、時代は合わないが蘇我入鹿の墓と伝わる

元興寺東門

元興寺東門 極楽坊

極楽坊 極楽坊屋根の一部が古いもので行基瓦という

極楽坊屋根の一部が古いもので行基瓦という 境内

境内 元興寺を出て、少し奈良町界隈を歩くと東塔址がある

元興寺を出て、少し奈良町界隈を歩くと東塔址がある 礎石だけでなく基壇が残っている

礎石だけでなく基壇が残っている 基壇の上

基壇の上

猿沢の池の真南に位置した。

猿沢の池の真南に位置した。

久保田山全景

久保田山全景 南側造り出し部分から

南側造り出し部分から 円筒埴輪の列

円筒埴輪の列 墳丘上の円筒埴輪 発掘される埴輪は割れて破片となり、表面が風化しているものが多いが、こんなに赤みを帯びていたのか、葺石相まりよく目立つ

墳丘上の円筒埴輪 発掘される埴輪は割れて破片となり、表面が風化しているものが多いが、こんなに赤みを帯びていたのか、葺石相まりよく目立つ 北側造り出し 奥の山の向こうが琵琶湖だ

北側造り出し 奥の山の向こうが琵琶湖だ

久保田山から雨乞い山を望む

久保田山から雨乞い山を望む

竪穴式石室 久保田山の方は主体部不明、一部石材のみだ。盗掘されたか

竪穴式石室 久保田山の方は主体部不明、一部石材のみだ。盗掘されたか

雨乞山から北西方向

雨乞山から北西方向 門西側から。ちょっとした公園になっている

門西側から。ちょっとした公園になっている

門北側

門北側 門南側

門南側 境内内から(東側)

境内内から(東側) 謡曲の題材は鎌倉時代、重源の大仏復興なっての開眼供養、頼朝が臨席した時のものだろう。悪七兵衛景清所縁の地はあちこちにあるが、実態はどうだろう。

謡曲の題材は鎌倉時代、重源の大仏復興なっての開眼供養、頼朝が臨席した時のものだろう。悪七兵衛景清所縁の地はあちこちにあるが、実態はどうだろう。

「越に来て、富士とや云わん角原の 文殊ヶ嶽の 雪の曙」角原は文殊山の西側にある集落だ。角原ルートもある。その西を北陸道が南北に走っていたはずで、西行が来て文殊山を望んだとしたら不自然はない。しかし、西行がいつ来たのやら、よくわからない。

「越に来て、富士とや云わん角原の 文殊ヶ嶽の 雪の曙」角原は文殊山の西側にある集落だ。角原ルートもある。その西を北陸道が南北に走っていたはずで、西行が来て文殊山を望んだとしたら不自然はない。しかし、西行がいつ来たのやら、よくわからない。

大杉と阿弥陀堂

大杉と阿弥陀堂

この集落は斎藤実盛の生誕地ということになっている。実盛が植えたというヒイラギや供養塔もある。

この集落は斎藤実盛の生誕地ということになっている。実盛が植えたというヒイラギや供養塔もある。

右の道を一気に下って楞厳寺裏へ。松平忠直の隠し墓とか。

右の道を一気に下って楞厳寺裏へ。松平忠直の隠し墓とか。

天守跡付近

天守跡付近 長谷川秀一碑

長谷川秀一碑

関もあった。

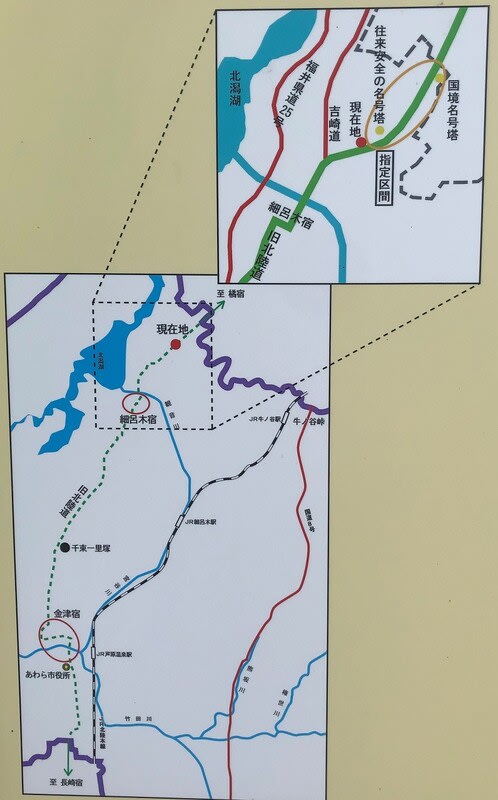

関もあった。 細呂木関跡からすぐ北、観音寺川を渡る。西に北潟湖、川は北潟湖に注ぐ。北潟湖畔の風車が見える

細呂木関跡からすぐ北、観音寺川を渡る。西に北潟湖、川は北潟湖に注ぐ。北潟湖畔の風車が見える

別れ道から右北陸道を行くと太陽光発電のパネルの立ち並ぶ所に出る。

別れ道から右北陸道を行くと太陽光発電のパネルの立ち並ぶ所に出る。 太陽光発電所から少し登ると舗道が尽き、北陸道の案内板がある。

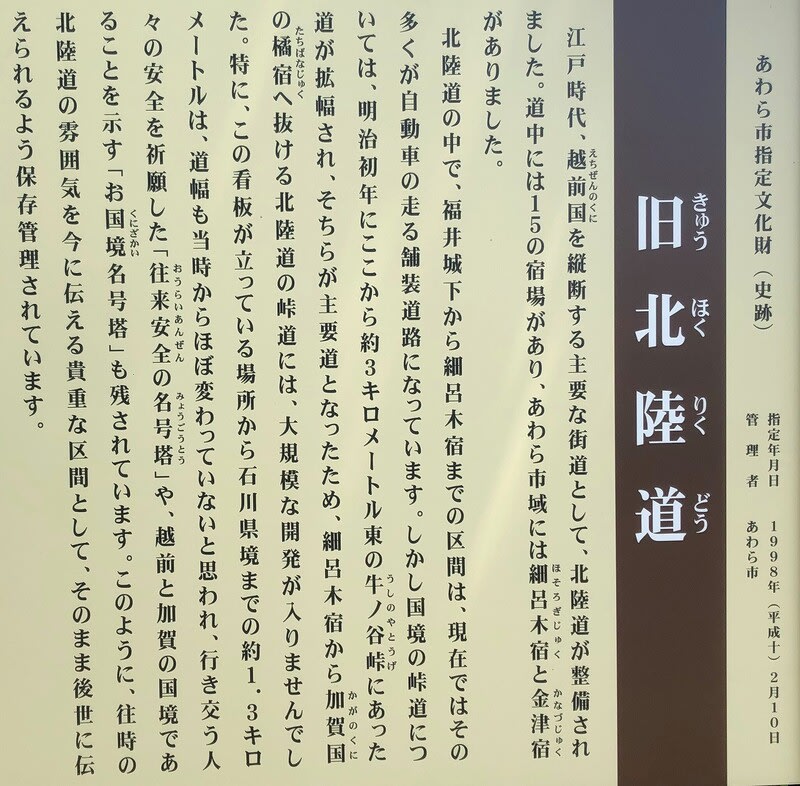

太陽光発電所から少し登ると舗道が尽き、北陸道の案内板がある。

往来安全の名号塔 細呂木茶屋跡とか

往来安全の名号塔 細呂木茶屋跡とか

夫婦石とか、碑文は何かよくわからない

夫婦石とか、碑文は何かよくわからない 国境名号塔

国境名号塔

国境一里塚碑 この辺り福井県と石川県の県境になる。

国境一里塚碑 この辺り福井県と石川県の県境になる。 加賀南端の宿は橘の宿だ。

加賀南端の宿は橘の宿だ。

途中に一字一石墳という物がある。

途中に一字一石墳という物がある。 吉崎にでる手前に案内板がある。

吉崎にでる手前に案内板がある。

*馬車道の牛馬飲水場

*馬車道の牛馬飲水場 *馬の博物館展示から

*馬の博物館展示から

横浜市開港記念館 修理改修中で休館だった

横浜市開港記念館 修理改修中で休館だった 神奈川県庁 昭和に入ってからの建物のようだ。

神奈川県庁 昭和に入ってからの建物のようだ。 花盛りの山下公園からベイブリッジを望む

花盛りの山下公園からベイブリッジを望む 噴水と氷川丸

噴水と氷川丸 中華街

中華街

*国分寺の塔の心礎

*国分寺の塔の心礎

*国衙跡は住宅地の一隅に碑があっただけだった。

*国衙跡は住宅地の一隅に碑があっただけだった。 *甲斐一宮浅間神社

*甲斐一宮浅間神社 *拝殿

*拝殿

笛吹川 広い河川敷だ。

笛吹川 広い河川敷だ。

富士山が見えた

富士山が見えた