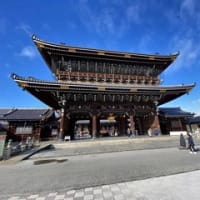

今回は「京の冬の旅」特別公開

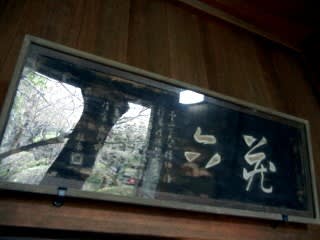

知足の蹲踞

龍安寺形手水鉢の本歌。中央の水穴を「口」の字に見立て、周りの四文字と共用し「吾唯足知」と読める。水戸光圀が寄進したとされる。

茶室「蔵六庵」

もとは塔頭西源院にあったが明治中期に龍安寺に移築、昭和4年に火災にあい後に忠実に復元された。

千宗旦の門下であった僖首座好みの席とされる。

僖首座は龍安寺の塔頭本光院、大珠院の住職で不遠庵を号した。茶杓削りを能くした事で知られる。

さっそく「蔵六庵」へ、こちらは雨天時に席入りが出来るよう書院より直接入れるようになっています。

内部は、丸畳二畳に台目畳二畳に中板を備える。

こちらが正式の入口。障子二枚を建てた貴人口。

点前座。勝手付に洞庫を備え、風炉先壁面に色紙窓をあける。

茶道口・給仕口上の櫛形欄間。機能性と意匠性を備えている。

僖首座は宗旦の弟子であった事から、点前座廻りの構成は宗旦の好みに似ております。そこに自らの好みを加えてこの茶室を造ったのでしょう。