東京国立博物館

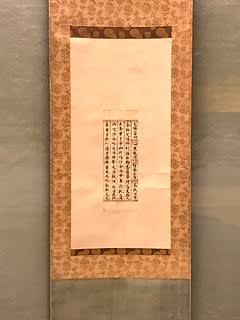

千利休書状

廿八日付、宗恵宛。。水落宗恵は堺の人物で、一説には利休の弟とする。紹鴎名物の円座肩衝を所持した。

賢愚経断簡(大聖武)

東大寺伝来、「大和切」と呼ばれた。

法華経断簡(清水切) 伝・後鳥羽天皇筆

清水寺伝来

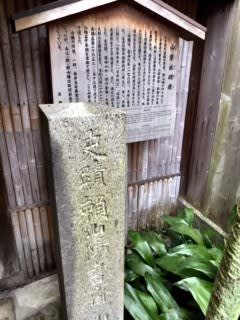

斎藤利三書状

明智光秀の家臣である斎藤利三が、臨臨済宗の五寺に対し、洛中にあった光秀の宿所に使僧を使わすよう依頼した手紙。

猩々緋羅紗無地陣羽織 丸卍紋付

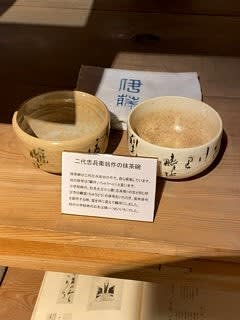

小堀遠州所用

黒羅紗無地陣羽織 唐花七宝紋付

小堀遠州所用

虎嘯生風図 円山応挙筆

鶏図扇面 伊藤若冲筆

虎に波図屏風 岸駒筆

次回も東博