東京は日本橋

三井記念美術館

茶の湯の美学 ―利休・織部・遠州の茶道具―

期間:4月18日(木)~6月16日(日)

今回は展示室 4の千利休の美意識=「わび・さびの美」が撮影OKでした。

漁村夕照図(部分) 伝・村田珠光

「獨爐軒珠光」の署名があり、茶人・珠光の筆として伝わる。

竹茶杓 武野紹鷗作

追筒は千宗旦で花押を〆印とし「紹鷗作 咄斎」と極め書きがある。

共筒茶杓 北向道陳作

表千家六代・覚々斎が朱漆で「北向道陳(花押)」直書している。

共筒茶杓 千利休作

利休の花押(ケラ判)を〆印とし、背面に細川幽斎狂歌直書がある。

有馬湯山茶会記(天正十八年十月四日・五日) 伝・千利休筆

黒楽平茶碗 長次郎作

霰釜 与次郎作

伝:利休所持。

唐物肩衝茶入 北野肩衝

大名物。伝来は足利義政、三好宗三、天王寺屋津田家(宗達・宗及)、烏丸光宣所持の時には北野大茶湯で用いられた。

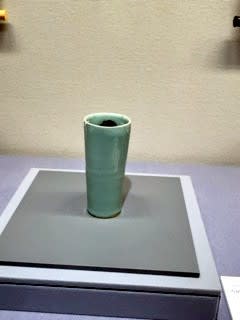

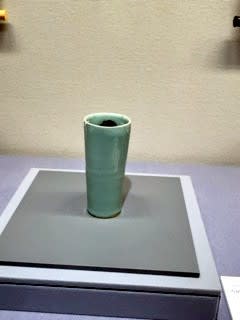

青磁筒花入

大名物。豊臣秀吉所持。

小倉色紙「うかりける…」 藤原定家筆

前田利家・伊達政宗所持が所持し、その後に柳生家を経て北三井家に入った。

その他撮禁では、古田織部作の共筒茶杓や春屋宗園墨跡、江月宗玩筆消息(小堀遠州宛)、松花堂昭乗筆蔦図(小堀遠州賛) 、 小堀遠州筆消息(金森宗和宛)、木下長嘯子筆和歌懐紙、松平不昧筆書状など盛り沢山でした。

三井記念美術館

茶の湯の美学 ―利休・織部・遠州の茶道具―

期間:4月18日(木)~6月16日(日)

今回は展示室 4の千利休の美意識=「わび・さびの美」が撮影OKでした。

漁村夕照図(部分) 伝・村田珠光

「獨爐軒珠光」の署名があり、茶人・珠光の筆として伝わる。

竹茶杓 武野紹鷗作

追筒は千宗旦で花押を〆印とし「紹鷗作 咄斎」と極め書きがある。

共筒茶杓 北向道陳作

表千家六代・覚々斎が朱漆で「北向道陳(花押)」直書している。

共筒茶杓 千利休作

利休の花押(ケラ判)を〆印とし、背面に細川幽斎狂歌直書がある。

有馬湯山茶会記(天正十八年十月四日・五日) 伝・千利休筆

黒楽平茶碗 長次郎作

霰釜 与次郎作

伝:利休所持。

唐物肩衝茶入 北野肩衝

大名物。伝来は足利義政、三好宗三、天王寺屋津田家(宗達・宗及)、烏丸光宣所持の時には北野大茶湯で用いられた。

青磁筒花入

大名物。豊臣秀吉所持。

小倉色紙「うかりける…」 藤原定家筆

前田利家・伊達政宗所持が所持し、その後に柳生家を経て北三井家に入った。

その他撮禁では、古田織部作の共筒茶杓や春屋宗園墨跡、江月宗玩筆消息(小堀遠州宛)、松花堂昭乗筆蔦図(小堀遠州賛) 、 小堀遠州筆消息(金森宗和宛)、木下長嘯子筆和歌懐紙、松平不昧筆書状など盛り沢山でした。