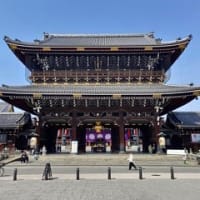

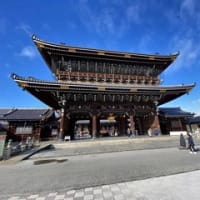

御成門

腰掛待合

中潜り

外露地と中露地との境に設けられる中門の一種。表千家の露地にあるものが代表的。

中潜りは古田織部の創始と伝わる。

四方仏の蹲踞

こちらは揚家より移された手水鉢。

孤月庵

明治25年、表千家11代・碌々斎が金毘羅宮に抜け参りに来て揚家に滞在した時、揚硯堂の求めに応じて建てられた茶室。

「孤月」扁額

小堀遠州筆。扁額上の鬼瓦は楽焼で作られている。

躙口

他に貴人口もある。たたきには織部焼が敷き詰められている。

内部は長四畳。

点前座中柱は赤松の皮つき。

床

床柱はサツキ。

鱗板

給仕口にあり導線を確保している。最も有名なものは織田有楽の如庵にあるもの。

軒まわりのタルキは北山杉、天井には屋久杉、点前側天井にはトクサが使われており移築された揚家の茶室の中でも凝りに凝った席となっています。

次回も渡邊邸