高野山駅からバスに乗り「高野警察前」で下車。

少し戻ると宿坊の福智院があった。

けっこうな山道だったので、本当に接続のバスに乗れてよかった。

さて、雨も降ってるし、何処へ行くか。

屋内見学が主なようなので、福智院からも近い金剛峯寺へまずは行くことに。

14:55

金剛峯寺に到着。

本当に歩いてすぐの所にあった。

正門ではなく、横の門のようだ。

写真を撮っていたら、あの“なすび”さんが出てきた。

やっぱりお顔が長い。

階段を登り門をくぐるとこんな感じ。

二つの櫓の間が、正門のようだ。

寺内の有名な襖柄などは撮影禁止だったので、写真がなくすみません。

こちらは拝借した写真。

1595年(文禄4年)に秀次が自害したことで知られる柳の間があり、“秀次自刃の間”と呼ばれている。

今年の大河ドラマ「真田丸」の豊臣秀次役の方と共に。

http://www.nhk.or.jp/wakayama/sanadamaru/hidetsugujijinnoma.html

屋根の銅板の寄進があったので、家族の名前で納めた。

皆んなが健康で幸せでありますように。

お庭は写真OKのようだ。

新別殿ではお茶とお菓子がふるまわれる。

新別殿では、定期的に御坊さんのお話しも聴けるようだ。

ちょうど来た時に終わってしまって残念。

蟠龍庭(ばんりゅうてい)

国内で最大級のお庭だそうだ。

この石庭では、雲海の中で向かって左に雄、向かって右に雌の一対の龍が向かい合い、奥殿を守っているように表現されている。

龍の形に見える。

蟠龍庭の説明札

逆光で上手く映らない…

左に雄龍、右に雌龍を配し金胎不二を表す。

奥殿?

桐と三巴の家紋

ちょっとした風景も絵になる。

雨に濡れた石が綺麗。

京都でも思ったが、意外に雨の風景が苔や石が光ってより美しい。

不思議な処にハシゴが。

屋根の上には換気口が。

金剛峯寺の寺紋は二つあり、

五三の桐と、三頭右巴

五三の桐は豊臣秀吉 拝領の青厳寺の寺紋

三頭右巴は高野山の鎮守・丹生都比売神社(にうつひめ)の定紋

台所

江戸期以降、実際に大勢の僧侶の食事を賄ってきた場所です。柱や梁も煤で真っ黒になっている。

水飲み場は湧き水を高野槇の水槽に溜めていて、この日も野菜が水にさらさらていた。

大きな「かまど」も現在も使われていた。

釜には菊の彫刻が。

炭をおこす場所には防火対策として大きな煙突が配置されています。

天井からつり下ろした台には食物が保存されていました。天井からつることで風通しをよくし、さらに紙を垂らすことによってネズミの侵入を防いでいました。

一つの釜で約七斗(98キログラム)のご飯を炊くことができる大釜が三基並んでいます。三つで一度に二石(約2,000人分)のご飯を炊いたものです。昭和50年代まで、年末の餅つきの際に使われていました。二石釜の真上には行灯が釣られ、正面には台所の神様である三宝荒神をおまつりしています。

こちらが大玄関

天皇、皇族、高野山重職のみ利用が許されていた。

ハシゴの先の屋根の上には天水桶があった。

普段から雨水を溜めておき、火災が発生したときに、火の粉が飛んで屋根が燃えあがらないように桶の水をまいて湿らし、少しでも類焼を食い止める役割を果たしました。

大玄関には龍の彫刻

四方八方彫刻が施された大玄関

龍の鬚が見えるが、よく折れないなぁ。

大玄関の向かいに建つ鐘楼

門をくぐって右手に見えます鐘楼は、金剛峯寺の前身であります青巌寺の鐘楼です。その構造形式から万延元年(1860年)に大火(たいか)で類焼後、大主殿などの建物と共に鐘楼も元治元年(1864年)に再建されたものと考えられます。

桁行・三間、梁行・二間、袴腰付入母屋造り(はかまごしつきいりもやづくり)の形式で、県指定文化財となっています。

こちらが正門を内側から見た写真

正門は金剛峯寺の建物の中で一番古く、文禄2年(1593年)に再建されて以来、今日まで建っている。

寺紋の五三の桐と三頭右巴の提灯

金剛峯寺 正門脇を流れる小川

川底が石畳になっているので、人工の小川なんだろう。

下界との結界?

吊り鐘。

16:18 金剛峯寺を後にし、

壇上伽藍へ。

金剛峯寺を出るときには、雨も上がりちょうど良かった。

やはり、晴れ女(笑)

弘法大師さまの御利益だ。

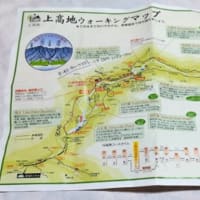

こちらが境内図

http://www.koyasan.or.jp/sp/kongobuji/jinai.html

本坊内拝券 新別殿待遇券

、

少し戻ると宿坊の福智院があった。

けっこうな山道だったので、本当に接続のバスに乗れてよかった。

さて、雨も降ってるし、何処へ行くか。

屋内見学が主なようなので、福智院からも近い金剛峯寺へまずは行くことに。

14:55

金剛峯寺に到着。

本当に歩いてすぐの所にあった。

正門ではなく、横の門のようだ。

写真を撮っていたら、あの“なすび”さんが出てきた。

やっぱりお顔が長い。

階段を登り門をくぐるとこんな感じ。

二つの櫓の間が、正門のようだ。

寺内の有名な襖柄などは撮影禁止だったので、写真がなくすみません。

こちらは拝借した写真。

1595年(文禄4年)に秀次が自害したことで知られる柳の間があり、“秀次自刃の間”と呼ばれている。

今年の大河ドラマ「真田丸」の豊臣秀次役の方と共に。

http://www.nhk.or.jp/wakayama/sanadamaru/hidetsugujijinnoma.html

屋根の銅板の寄進があったので、家族の名前で納めた。

皆んなが健康で幸せでありますように。

お庭は写真OKのようだ。

新別殿ではお茶とお菓子がふるまわれる。

新別殿では、定期的に御坊さんのお話しも聴けるようだ。

ちょうど来た時に終わってしまって残念。

蟠龍庭(ばんりゅうてい)

国内で最大級のお庭だそうだ。

この石庭では、雲海の中で向かって左に雄、向かって右に雌の一対の龍が向かい合い、奥殿を守っているように表現されている。

龍の形に見える。

蟠龍庭の説明札

逆光で上手く映らない…

左に雄龍、右に雌龍を配し金胎不二を表す。

奥殿?

桐と三巴の家紋

ちょっとした風景も絵になる。

雨に濡れた石が綺麗。

京都でも思ったが、意外に雨の風景が苔や石が光ってより美しい。

不思議な処にハシゴが。

屋根の上には換気口が。

金剛峯寺の寺紋は二つあり、

五三の桐と、三頭右巴

五三の桐は豊臣秀吉 拝領の青厳寺の寺紋

三頭右巴は高野山の鎮守・丹生都比売神社(にうつひめ)の定紋

台所

江戸期以降、実際に大勢の僧侶の食事を賄ってきた場所です。柱や梁も煤で真っ黒になっている。

水飲み場は湧き水を高野槇の水槽に溜めていて、この日も野菜が水にさらさらていた。

大きな「かまど」も現在も使われていた。

釜には菊の彫刻が。

炭をおこす場所には防火対策として大きな煙突が配置されています。

天井からつり下ろした台には食物が保存されていました。天井からつることで風通しをよくし、さらに紙を垂らすことによってネズミの侵入を防いでいました。

一つの釜で約七斗(98キログラム)のご飯を炊くことができる大釜が三基並んでいます。三つで一度に二石(約2,000人分)のご飯を炊いたものです。昭和50年代まで、年末の餅つきの際に使われていました。二石釜の真上には行灯が釣られ、正面には台所の神様である三宝荒神をおまつりしています。

こちらが大玄関

天皇、皇族、高野山重職のみ利用が許されていた。

ハシゴの先の屋根の上には天水桶があった。

普段から雨水を溜めておき、火災が発生したときに、火の粉が飛んで屋根が燃えあがらないように桶の水をまいて湿らし、少しでも類焼を食い止める役割を果たしました。

大玄関には龍の彫刻

四方八方彫刻が施された大玄関

龍の鬚が見えるが、よく折れないなぁ。

大玄関の向かいに建つ鐘楼

門をくぐって右手に見えます鐘楼は、金剛峯寺の前身であります青巌寺の鐘楼です。その構造形式から万延元年(1860年)に大火(たいか)で類焼後、大主殿などの建物と共に鐘楼も元治元年(1864年)に再建されたものと考えられます。

桁行・三間、梁行・二間、袴腰付入母屋造り(はかまごしつきいりもやづくり)の形式で、県指定文化財となっています。

こちらが正門を内側から見た写真

正門は金剛峯寺の建物の中で一番古く、文禄2年(1593年)に再建されて以来、今日まで建っている。

寺紋の五三の桐と三頭右巴の提灯

金剛峯寺 正門脇を流れる小川

川底が石畳になっているので、人工の小川なんだろう。

下界との結界?

吊り鐘。

16:18 金剛峯寺を後にし、

壇上伽藍へ。

金剛峯寺を出るときには、雨も上がりちょうど良かった。

やはり、晴れ女(笑)

弘法大師さまの御利益だ。

こちらが境内図

http://www.koyasan.or.jp/sp/kongobuji/jinai.html

本坊内拝券 新別殿待遇券

、

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます