今日はクリスマス

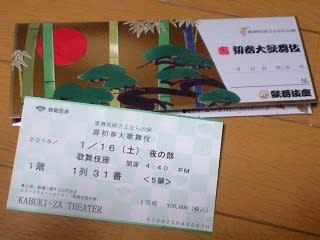

知人のお招きで観世能楽堂へ七拾七年会主催の能と狂言を鑑賞に。チケットも8000円を6300円にしていただいた。

先日、松本で衝動買いした正絹小紋の着物でお出かけだ

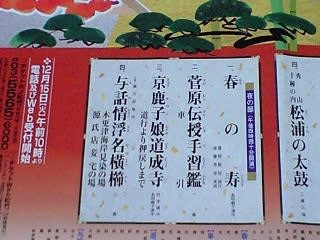

演目は

能:養老(ようろう)~水破之伝(すいはのでん)~

シテ 武田 文志

大鼓が凄かった 能の中でもテンポが一番早いらしい。

能の中でもテンポが一番早いらしい。

狂言一調:おかしき天狗

シテ 山本 則俊

太鼓 小寺 真佐人

一調:勧進帳

謡 観世 清和(観世流宗家)

大鼓 亀井 忠雄

狂言:武悪(ぶあく)

シテ 山本 則重

アドの動きが素晴らしい。老齢なのにあの軽やかな動きには目が釘付けだ。

仕舞:巴 岡 久広

仕舞:砧~後~ 野村 四郎

仕舞:野守 関根 祥丸

披き 能:乱(みだれ)

シテ 武田 宗典

衣装が美しく、海の精を表す舞いらしいが、普通の能とは動きが違って面白かった。

歌舞伎ほど煌びやかではないけど、伝統芸能としては格は上。

しかし、華やかではない分大変みたいで収入は半分が舞台で半分は生徒さんの月謝だそうだ。

しかも生徒さんは全国にいるらしく、あまり東京にはいないとのこと。

また、衣装などは数千万もするので先代がなくなるとそういった衣装も相続対象になるらしく、税金が大変らしい。

変な宗教法人の税金をタダにするなら伝統芸能のそういったことも守ってあげればいいのにね。

始まりの挨拶の馬場あき子(歌人)さんは歌舞伎では暴力沙汰で話題になってますが狂言には殺生話は無いとウィットに飛んだ話をしていたが、武田文志さんは海老蔵と同級生らしく飲み仲間らしい。巻き込まれなくって良かった良かった(笑)

年末に着物を来て日本の伝統に触れるのも良いものである

来場したお客様に配られた『もなか』。

来場したお客様に配られた『もなか』。

クリスマスだけあって、最中の皮がクリスマスツリー の形になっている。

の形になっている。

ちょっとしたアイデアで和菓子もクリスマス仕様になる。

和菓子好きの私としては、和菓子が末永く繁栄していって欲しいと願うばかりだ。

■観世能楽堂

1900年の観世会の創立にともない建設された観世流の活動拠点となる「観世能楽堂」。

所在地 東京都渋谷区松涛1丁目16番4号

電話番号 TEL.03-3469-5241

座席数 552席

アクセス 渋谷駅ハチ公口より徒歩12分

■七拾七年会

七拾七年会事務局:03-6760-0209

能楽師 武田宗典氏 ブログ

■和菓子処 ならは

東京都小金井市本町1-10

知人のお招きで観世能楽堂へ七拾七年会主催の能と狂言を鑑賞に。チケットも8000円を6300円にしていただいた。

先日、松本で衝動買いした正絹小紋の着物でお出かけだ

演目は

能:養老(ようろう)~水破之伝(すいはのでん)~

シテ 武田 文志

大鼓が凄かった

能の中でもテンポが一番早いらしい。

能の中でもテンポが一番早いらしい。狂言一調:おかしき天狗

シテ 山本 則俊

太鼓 小寺 真佐人

一調:勧進帳

謡 観世 清和(観世流宗家)

大鼓 亀井 忠雄

狂言:武悪(ぶあく)

シテ 山本 則重

アドの動きが素晴らしい。老齢なのにあの軽やかな動きには目が釘付けだ。

仕舞:巴 岡 久広

仕舞:砧~後~ 野村 四郎

仕舞:野守 関根 祥丸

披き 能:乱(みだれ)

シテ 武田 宗典

衣装が美しく、海の精を表す舞いらしいが、普通の能とは動きが違って面白かった。

歌舞伎ほど煌びやかではないけど、伝統芸能としては格は上。

しかし、華やかではない分大変みたいで収入は半分が舞台で半分は生徒さんの月謝だそうだ。

しかも生徒さんは全国にいるらしく、あまり東京にはいないとのこと。

また、衣装などは数千万もするので先代がなくなるとそういった衣装も相続対象になるらしく、税金が大変らしい。

変な宗教法人の税金をタダにするなら伝統芸能のそういったことも守ってあげればいいのにね。

始まりの挨拶の馬場あき子(歌人)さんは歌舞伎では暴力沙汰で話題になってますが狂言には殺生話は無いとウィットに飛んだ話をしていたが、武田文志さんは海老蔵と同級生らしく飲み仲間らしい。巻き込まれなくって良かった良かった(笑)

年末に着物を来て日本の伝統に触れるのも良いものである

来場したお客様に配られた『もなか』。

来場したお客様に配られた『もなか』。クリスマスだけあって、最中の皮がクリスマスツリー

の形になっている。

の形になっている。

ちょっとしたアイデアで和菓子もクリスマス仕様になる。

和菓子好きの私としては、和菓子が末永く繁栄していって欲しいと願うばかりだ。

■観世能楽堂

1900年の観世会の創立にともない建設された観世流の活動拠点となる「観世能楽堂」。

所在地 東京都渋谷区松涛1丁目16番4号

電話番号 TEL.03-3469-5241

座席数 552席

アクセス 渋谷駅ハチ公口より徒歩12分

■七拾七年会

七拾七年会事務局:03-6760-0209

能楽師 武田宗典氏 ブログ

■和菓子処 ならは

東京都小金井市本町1-10

色々と新発見

色々と新発見

磯崎憲一郎氏

磯崎憲一郎氏

小椋桂氏

小椋桂氏

とお福さんなどを型どった可愛い練りきりが売っていた。

とお福さんなどを型どった可愛い練りきりが売っていた。