ご訪問ありがとうございます→ ←ポチっと押してください

←ポチっと押してください

元禄三年の頃、京より河内に通って木綿の仲買をする、喜介という者がいた。

総じて仲買人の類は、木綿類によらず何でも、生産元へ出かけて行って買い付けるものであり、この喜介も、毎年通い慣れていたが、木綿織物は家ごとに生産していて、一軒で大量に織り溜めているわけではないので、一日一日と日数をかけては、此処彼処を巡って二反三反ずつ買い取り、それをまとめて京に持ち運ぶのを渡世としていた。

この年の霜月二十日、またいつものように仕入れをしようと、金三十両を打ち飼い袋(※注1)に入れて河内に下り、瓜割村という所に常宿があったので、まずはここに落着いて休んだ。

(※注1)胴に巻き付ける物入れ。現代のポシェットやウエストポーチのようなもの

明くる日は、平野、万願寺、六万寺などという村々を巡って、買い溜めた木綿を家へ運ばせて、それからもなお、暮れかかる空も厭わず、いつも歩き慣れた所とばかりに、織物を買うために、山近い野をはるばると通り過ぎていた。その頃にはもう、山や畠に出ていた百姓たちも、暮れの鐘と共にそれぞれの里々へ帰る折で、人影一つも見えず、大変もの淋しい野景色であった。

大窟村近くの追道越にかかる山際の畑に、山畑村より出作り(※注2)している弥右衛門という者がいた。

(※注2)耕地が居宅と離れた所にある場合、そこに寝泊まりして耕作すること

弥右衛門は、その日は遅く仕舞って、ただ一人、鋤を担いで帰ろうとしている折から、この喜介を見付け、「肝の太い旅人だ。こんなところを、日が暮れても急ぐ様子がないのは、きっと木綿買いに違いない。買い付けの金も持っているだろう。折節、見咎める人影もない。打ち殺して金を奪ってやろう」と思い、音を立てずに、とある木かげで待ち伏せしていた。

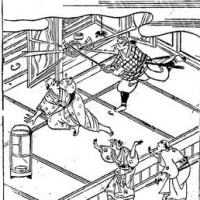

そのような事とも知らず、喜介が鼻歌を歌って何心なく行き過ぎようとした所を、弥右衛門が、後ろから鋤を振り上げ、大上段から降り下ろし、喜助が仰向けに倒れたところ、喉のあたりを散々に衝き斬り、懐へ手を入て見ると、案の定、金子が二十四五両もあるかと思えた。弥右衛門はそれを天の賜物と悦び、この金を取ってひそかに帰っていった。

喜助の屍は徒に狼の餌食となって、手足が此処彼処に引き散らかされていたのを、明くる日、里の者たちが見付け、山際に埋葬してやった。しかし、このような事件があったことも、誰知る人もなく七年が過ぎた。

その間、弥右衛門の身の上は、何かしら不運が続いて次第に傾いてゆき、今は暮しを立てる手立てもなくなり、かの大窟村の田畠を質に入れ、綿を作る肥やしの元手にでもしようと思い、庄屋や肝煎(きもいり)を仲介に頼んで、垣内村の富貴な家に相談を持ちかけて、金二十七両を借り整えた。

この喜びに、つい酒も進み、日が暮れてから、三人はうち連れて山畑村へと帰っていたが、折しも二十三日の夜であれば、月は真夜中近くでなければ出る気色もなく、暮れ渡る空に宵の明星があかあかと煌めき、物の色あいが薄っすらと見える頃、かの追道越の近くを通りかかった。

弥右衛門は、過ぎし日に、木綿買いを手にかけて金を奪ったことを、ふと思い出し、それはこの辺だったと心の内に念仏して、足早やに行き過ぎようとした。

ところがその時、遥か後ろより、弥右衛門弥右衛門と呼びかえす者がいた。これは誰だ、聞き慣れぬ声だがと、立ち帰ってみたが、跡先に人影さえ見えない。また三人でうち連れて行こうとすれば、また、弥右衛門と呼ぶ声がするのを、庄屋も肝煎も、何となく薄気味悪くなって足早に先へ歩いた。

しかし弥右衛門は、いかにしても不審が晴れず、身の毛立って気味悪かったが、何者が自分を呼ぶのか、もし狐などが誑かすのであれば、打殺して退治してやろうと思い、そのあたりの木陰や、山際の草むらなどに心を配って見まわりしていたら、思いもよらず弥右衛門の足許から、大きな声を出して呼ぶ者がいる。

はっと思ってさし覗くと、そこには一つの髑髏があった。

さては過去の怨念がこの頭に残り、今また自分を呼ぶのであろうと思うに、持っていた杖で、このしゃれこうべを貫き、

「おのれ憎い奴。我が手にかけてより、このかた七年も経っているではないか。恨みがあるのはもっともだが、我も、度々お前を弔って供養したはず。それなのに、今また我の名を呼んで何とするぞ」

と叫びながら、その髑髏を遥か向こうへ投げやり、何気ない顔で帰って行った。

弥右衛門は、自分がそうしている間に、庄屋と肝煎は帰ってしまったと思っていたが、実は二人は、この不思議を見届けてやろうと、また、なぜ弥右衛門の名前を呼ぶのか疑わしくもあり、物陰に隠れて、弥右衛門の独り言を聞き届けていた。

その二人が証人となり、弥右衛門の悪事はついに露見して、奉行所に引っ立てられ、御仕置となった。

元禄三年の頃、京より河内に通って木綿の仲買をする、喜介という者がいた。

総じて仲買人の類は、木綿類によらず何でも、生産元へ出かけて行って買い付けるものであり、この喜介も、毎年通い慣れていたが、木綿織物は家ごとに生産していて、一軒で大量に織り溜めているわけではないので、一日一日と日数をかけては、此処彼処を巡って二反三反ずつ買い取り、それをまとめて京に持ち運ぶのを渡世としていた。

この年の霜月二十日、またいつものように仕入れをしようと、金三十両を打ち飼い袋(※注1)に入れて河内に下り、瓜割村という所に常宿があったので、まずはここに落着いて休んだ。

(※注1)胴に巻き付ける物入れ。現代のポシェットやウエストポーチのようなもの

明くる日は、平野、万願寺、六万寺などという村々を巡って、買い溜めた木綿を家へ運ばせて、それからもなお、暮れかかる空も厭わず、いつも歩き慣れた所とばかりに、織物を買うために、山近い野をはるばると通り過ぎていた。その頃にはもう、山や畠に出ていた百姓たちも、暮れの鐘と共にそれぞれの里々へ帰る折で、人影一つも見えず、大変もの淋しい野景色であった。

大窟村近くの追道越にかかる山際の畑に、山畑村より出作り(※注2)している弥右衛門という者がいた。

(※注2)耕地が居宅と離れた所にある場合、そこに寝泊まりして耕作すること

弥右衛門は、その日は遅く仕舞って、ただ一人、鋤を担いで帰ろうとしている折から、この喜介を見付け、「肝の太い旅人だ。こんなところを、日が暮れても急ぐ様子がないのは、きっと木綿買いに違いない。買い付けの金も持っているだろう。折節、見咎める人影もない。打ち殺して金を奪ってやろう」と思い、音を立てずに、とある木かげで待ち伏せしていた。

そのような事とも知らず、喜介が鼻歌を歌って何心なく行き過ぎようとした所を、弥右衛門が、後ろから鋤を振り上げ、大上段から降り下ろし、喜助が仰向けに倒れたところ、喉のあたりを散々に衝き斬り、懐へ手を入て見ると、案の定、金子が二十四五両もあるかと思えた。弥右衛門はそれを天の賜物と悦び、この金を取ってひそかに帰っていった。

喜助の屍は徒に狼の餌食となって、手足が此処彼処に引き散らかされていたのを、明くる日、里の者たちが見付け、山際に埋葬してやった。しかし、このような事件があったことも、誰知る人もなく七年が過ぎた。

その間、弥右衛門の身の上は、何かしら不運が続いて次第に傾いてゆき、今は暮しを立てる手立てもなくなり、かの大窟村の田畠を質に入れ、綿を作る肥やしの元手にでもしようと思い、庄屋や肝煎(きもいり)を仲介に頼んで、垣内村の富貴な家に相談を持ちかけて、金二十七両を借り整えた。

この喜びに、つい酒も進み、日が暮れてから、三人はうち連れて山畑村へと帰っていたが、折しも二十三日の夜であれば、月は真夜中近くでなければ出る気色もなく、暮れ渡る空に宵の明星があかあかと煌めき、物の色あいが薄っすらと見える頃、かの追道越の近くを通りかかった。

弥右衛門は、過ぎし日に、木綿買いを手にかけて金を奪ったことを、ふと思い出し、それはこの辺だったと心の内に念仏して、足早やに行き過ぎようとした。

ところがその時、遥か後ろより、弥右衛門弥右衛門と呼びかえす者がいた。これは誰だ、聞き慣れぬ声だがと、立ち帰ってみたが、跡先に人影さえ見えない。また三人でうち連れて行こうとすれば、また、弥右衛門と呼ぶ声がするのを、庄屋も肝煎も、何となく薄気味悪くなって足早に先へ歩いた。

しかし弥右衛門は、いかにしても不審が晴れず、身の毛立って気味悪かったが、何者が自分を呼ぶのか、もし狐などが誑かすのであれば、打殺して退治してやろうと思い、そのあたりの木陰や、山際の草むらなどに心を配って見まわりしていたら、思いもよらず弥右衛門の足許から、大きな声を出して呼ぶ者がいる。

はっと思ってさし覗くと、そこには一つの髑髏があった。

さては過去の怨念がこの頭に残り、今また自分を呼ぶのであろうと思うに、持っていた杖で、このしゃれこうべを貫き、

「おのれ憎い奴。我が手にかけてより、このかた七年も経っているではないか。恨みがあるのはもっともだが、我も、度々お前を弔って供養したはず。それなのに、今また我の名を呼んで何とするぞ」

と叫びながら、その髑髏を遥か向こうへ投げやり、何気ない顔で帰って行った。

弥右衛門は、自分がそうしている間に、庄屋と肝煎は帰ってしまったと思っていたが、実は二人は、この不思議を見届けてやろうと、また、なぜ弥右衛門の名前を呼ぶのか疑わしくもあり、物陰に隠れて、弥右衛門の独り言を聞き届けていた。

その二人が証人となり、弥右衛門の悪事はついに露見して、奉行所に引っ立てられ、御仕置となった。