ご訪問ありがとうございます→ ←ポチっと押してください

←ポチっと押してください

不喰周粟

「周の粟を喰らわず(しゅうのぞくをくらわず)」と読みます。

もっとも私が最初に知った時は、「周粟を喰まず(しゅうぞくをはまず)」と読み仮名を振っていて、今でも私はこの読みのほうが、味があって好きです。

殷の時代、周の武王は、周囲の批判も聞かず、父である文王の葬儀もそこそこに、主君にあたる殷の紂王を討ち、天下を周のものとした。

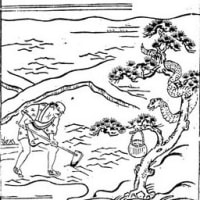

武王の家臣である伯夷と叔斉は、武王に仕えるのを恥とし、遠く山に隠れ住み、周の国に行けば粟があるのに、周の粟を食べることを潔しとせず、薇(わらび)をとって食べていたが、とうとう餓死してしまった。

人々は、その筋の通った行いを、大いに称えた。

武王や伯夷と叔斉の行動の裏には、もう少し複雑な事情が絡んでいるのですが、そうしたことはさておいても、「不喰周粟」は、命を賭しても筋を通す、その行為を潔しとする、という意味で使われます。

ごく普通に考えれば、筋を通して王と訣別するぐらいならまだしも、何も死ぬことはないじゃないか、というのもごもっともです。

しかし、彼らにとっては、その粟が周の地に生えているというだけで、食べるのも汚らわしく、それくらいなら死んだほうがまし、という程の出来事だったのでしょうから、これは当事者でなければ、その気持ちはわかりません。

筋を通して眼前の不正な利益を放棄するという意味で、似たような言葉に、

「盗泉の水は飲まぬ」

というものもあります。

さて、犯罪による利益は論外ですが、世の中にはいろんな「周粟」、つまり、筋の通らない利益があります。

周粟だと知ってて食べる人もあれば、知らずに食べている人もいます。

周粟なのに、立場や利益、保身や既得権益のため、あえて周粟でないと主張する場合もあります。

さらに、そうした周粟であるのに、周粟でないと自分で信じきっている、救いようのない奴もいます。

周粟を、単に筋が通らないだけではなく、他人の犠牲や健康被害、不幸など、社会的な「負」の上に成り立っている利益とすれば、さらに範囲は広がり、交通事故、公害、戦争、格差、我田引水の公共事業など、現代文明の病理を基とした恩恵は、多くが周粟となってしまうかもしれません。

幸い(?)にも「事業仕分け」によって、周粟の一部は、化けの皮を剥がされつつありますが、まだまだ「皮」に止まっており、「身」や「骨」にまで斬り込んでいくには、到底及んでいません。

これらすべてを食わないとすると、現代社会は瓦解してしまいますから、それはなかなか困難なことです。

しかし、困難ではあるけれど、周粟は、元々人間が作り出したものですから、周粟を無くすることは、決して不可能ではない、と私は断言します。

その第一歩として、皆が今、享受している利益の陰に何かが隠れていやしないか、誰かが泣いていやしないか、といったことを常に考えることは大切で、できる限り周粟をなくしていく、そうした努力が、我々には必要です。

だいぶ前の話ですが、テレビで、カカオの実を採集するガーナの少年が紹介されており、私は息子と一緒に観ていました。

息子と同い年ぐらいの少年は、学校にも行かせてもらえず、わずかな賃金で、ヘルメットや命綱など何もなしで高い樹に登って実を採る仕事をさせられ、いつ墜落して死んでも不思議ではなく、親方も、落ちて死んでもそれは本人の責任、という態度でした。

実際、そうした事故は時々起こっているそうです。

先進国では考えられないことですが、富める国の者が、貧しい国の、少年たちの命を犠牲にして食べるチョコレートも、実は「周粟」かもしれません。

しかし悲しいことに、だからと言って私たちがチョコレートを食べるのをやめてしまったら、少年はわずかな賃金さえも貰えなくなり、もっと過酷な労働や生活を余儀なくされてしまうでしょう。

せめて私は、自分とあまりにも違う境遇に置かれた少年の姿を、まばたきもせずに見つめる息子に向かい、チョコレートを食べるたび、あの少年のことを思い出し、感謝して食べるように、と諭さずにはいられませんでした。

少年は、今も元気で、私の息子と同じように成長しているでしょうか。

不喰周粟

「周の粟を喰らわず(しゅうのぞくをくらわず)」と読みます。

もっとも私が最初に知った時は、「周粟を喰まず(しゅうぞくをはまず)」と読み仮名を振っていて、今でも私はこの読みのほうが、味があって好きです。

殷の時代、周の武王は、周囲の批判も聞かず、父である文王の葬儀もそこそこに、主君にあたる殷の紂王を討ち、天下を周のものとした。

武王の家臣である伯夷と叔斉は、武王に仕えるのを恥とし、遠く山に隠れ住み、周の国に行けば粟があるのに、周の粟を食べることを潔しとせず、薇(わらび)をとって食べていたが、とうとう餓死してしまった。

人々は、その筋の通った行いを、大いに称えた。

武王や伯夷と叔斉の行動の裏には、もう少し複雑な事情が絡んでいるのですが、そうしたことはさておいても、「不喰周粟」は、命を賭しても筋を通す、その行為を潔しとする、という意味で使われます。

ごく普通に考えれば、筋を通して王と訣別するぐらいならまだしも、何も死ぬことはないじゃないか、というのもごもっともです。

しかし、彼らにとっては、その粟が周の地に生えているというだけで、食べるのも汚らわしく、それくらいなら死んだほうがまし、という程の出来事だったのでしょうから、これは当事者でなければ、その気持ちはわかりません。

筋を通して眼前の不正な利益を放棄するという意味で、似たような言葉に、

「盗泉の水は飲まぬ」

というものもあります。

さて、犯罪による利益は論外ですが、世の中にはいろんな「周粟」、つまり、筋の通らない利益があります。

周粟だと知ってて食べる人もあれば、知らずに食べている人もいます。

周粟なのに、立場や利益、保身や既得権益のため、あえて周粟でないと主張する場合もあります。

さらに、そうした周粟であるのに、周粟でないと自分で信じきっている、救いようのない奴もいます。

周粟を、単に筋が通らないだけではなく、他人の犠牲や健康被害、不幸など、社会的な「負」の上に成り立っている利益とすれば、さらに範囲は広がり、交通事故、公害、戦争、格差、我田引水の公共事業など、現代文明の病理を基とした恩恵は、多くが周粟となってしまうかもしれません。

幸い(?)にも「事業仕分け」によって、周粟の一部は、化けの皮を剥がされつつありますが、まだまだ「皮」に止まっており、「身」や「骨」にまで斬り込んでいくには、到底及んでいません。

これらすべてを食わないとすると、現代社会は瓦解してしまいますから、それはなかなか困難なことです。

しかし、困難ではあるけれど、周粟は、元々人間が作り出したものですから、周粟を無くすることは、決して不可能ではない、と私は断言します。

その第一歩として、皆が今、享受している利益の陰に何かが隠れていやしないか、誰かが泣いていやしないか、といったことを常に考えることは大切で、できる限り周粟をなくしていく、そうした努力が、我々には必要です。

だいぶ前の話ですが、テレビで、カカオの実を採集するガーナの少年が紹介されており、私は息子と一緒に観ていました。

息子と同い年ぐらいの少年は、学校にも行かせてもらえず、わずかな賃金で、ヘルメットや命綱など何もなしで高い樹に登って実を採る仕事をさせられ、いつ墜落して死んでも不思議ではなく、親方も、落ちて死んでもそれは本人の責任、という態度でした。

実際、そうした事故は時々起こっているそうです。

先進国では考えられないことですが、富める国の者が、貧しい国の、少年たちの命を犠牲にして食べるチョコレートも、実は「周粟」かもしれません。

しかし悲しいことに、だからと言って私たちがチョコレートを食べるのをやめてしまったら、少年はわずかな賃金さえも貰えなくなり、もっと過酷な労働や生活を余儀なくされてしまうでしょう。

せめて私は、自分とあまりにも違う境遇に置かれた少年の姿を、まばたきもせずに見つめる息子に向かい、チョコレートを食べるたび、あの少年のことを思い出し、感謝して食べるように、と諭さずにはいられませんでした。

少年は、今も元気で、私の息子と同じように成長しているでしょうか。